“Life is not accumulation, it is about contribution. ” (By Stephen Covey)

〇竹富島から石垣島へ戻り、小浜島へ。(しばらく前の仕事旅の写真をぼちぼちアップしています)

小浜島へのフェリーはオープンエアーで、水しぶきがふつうにかかってくる。途中、水の色が、ブルーから淡いエメラルド色へと変わる場所がある。鮮やかな水の色の変貌には目を奪われる。

小浜島。

星野リゾート リゾナーレ小浜島のお迎え車に乗り、ホテルまで。途中、延々とさとうきび畑が広がる。

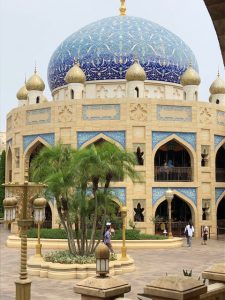

リゾナーレの敷地入り口からもさらに長い長いアプローチ。当初は口コミ評価の高い「はいむるぶし」に泊まることが目的だったのですが、星野が7月オープンと知って、「最新の」リゾートホテルの状況を知るために急遽、こちらに変更。

フロントのある棟。部屋はいくつもの棟に分かれており、各部屋、各施設へ向かうためにはカートでの移動が必須。移動のたびにいちいちスタッフを呼ぶのもしのびなく、パンフレットにあったキックスケーターをお願いしましたが、この日はすでに全部貸し出し中で、「ない」とのこと(じゃあ、書かないでほしい)。 スタッフも少ないのか、後に何度か、フロントに電話をかけてもかけても誰も出ず、移動がまったく不自由だと思ったことしきり……。これは想定外でしたので、小浜島に行かれる方はあらかじめ移動手段を確認しておいたほうがよさそうです。

7月リニューアルオープンということでしたが、建物全体は旧いままで、アートを壁に張って新鮮味を出しただけ? 写真だときれいではありますが、根本的なところが旧いままで、全体に山荘特有の匂いが漂っています。そもそもウェルカムドリンクなどの配慮もまったくなくて、到着してすぐ水も飲めない。アメニティもぎりぎり最低限のビジネスホテル並み。タオルも並の品質で最低限の枚数以下。いくら物の移動が不便な小浜島といえども、東京の5☆ホテル以上の強気の料金をとるならばもう少しゲストへの配慮があってもよいのでは。

ベッドルームも、少し戸を開けると虫やヤモリがすかさずはいってくるので要注意。まわりがブッシュなので当然と言えば当然です。ただ、クローゼットを開けるといきなり「ゴキジェット」が出てきて、これもリゾートホテルとしてはいかがなものなのか。見えないところに置いておき、スタッフから一言なにか声をかけて注意を促すとか、いくらでも方法はあるはず。さらに、私が支配人であればこの環境ならゲストを守るために「網戸」に相当するものをつけるかなあ。

ベランダの手すりにさわると手が汚れる。この時点で、初志貫徹しなかったことをかなり悔やみ始めました……。

遠くに海が見えますが、軽井沢の山荘にいるような感じです。このブッシュにしても、敷地内だけでも多少、手入れすれば見晴らしがよくなるし、虫も少なくなるだろうに、なぜジャングルのままなのか。島だからこその野趣がいい、という意見もあろうかと思いますが、ANA石垣の手入れがあまりにも行き届いていたので、対照的な印象。

翌日の朝食も、某ビジネスホテルにも及ばない。そもそも朝なのにブラインドを開けない暗い部屋にゲストを通すという感覚は何だろう。一品一品が安易で、そもそもフルーツが皆無というのはいったい。物流が悪いから、という事情を最大限に考慮しても、価格とサービスの内容があまりにも釣り合わない。チェックアウトのときも、ゲストをひとからげにしているゆえのスローな対応で、さすがに「これはないのでは」という問題が度重なりすぎでした。

リニューアル直後でスタッフの対応が追い付かないということはあるのかもしれません。今後の改善とご発展に大いに期待いたします。

ブランドの評判と価格で期待していただけに、落胆が大きかったので珍しく辛口連発で失礼しました。しかし、「私が総支配人だったらこうする」のアイディアがむくむく出てきたのでその意味では刺激になりました。このリゾートホテルの名誉のために言うと、感染予防対策は徹底されておりました。当方ももちろん、アルコール消毒、マスク、必要な場での手袋、公共の場所にあるものをむやみにさわらない、パーソナルディスタンス、できるだけ話さないを常時、徹底しています。

次回は小浜島のスペクタクルをアップしようと思います。