日本経済新聞連載「モードは語る」。本日夕刊では、丹後の「民谷螺鈿」に取材した螺鈿織を見ながら考えたことについて。伝統を未来につなぐには何が必要かを、話を聞き、考えてみました。電子版は有料会員のみですが、こちら。

写真はグオ・ペイによる螺鈿織を使った2019年春夏クチュールコレクションです。©Guo Pei.

ブルネロ クチネリが表参道店地下アートスペースで能登・輪島で作られた漆器の展示販売会を開催。

土曜日に開催されたイベントでは、輪島千舟堂の社長、岡垣祐吾さん、塗師の余門晴彦さん、蒔絵師の代田和哉さんのトークと実演。

クチネリジャパンの社長、宮川ダビデさんが「輪島のためになにかできないか」と考えていたところ、ある日曜の散歩中に偶然、千舟堂の東京展示販売会を見つけ、そこからの発展でこの日に至っているとのこと。これぞ引き寄せですね。輪島にも2回、訪れていらっしゃいます。 職人とアートを大切にするクチネリならではの支援で、輪島塗の技法ばかりか、現状や現地の人たちの思いも学ぶことができた意義深い日になりました。この道40年以上という職人さんたちのたたずまいも言葉も仕草も、深い味わいがあって、作品と同様、美しいなあ…。

職人とアートを大切にするクチネリならではの支援で、輪島塗の技法ばかりか、現状や現地の人たちの思いも学ぶことができた意義深い日になりました。この道40年以上という職人さんたちのたたずまいも言葉も仕草も、深い味わいがあって、作品と同様、美しいなあ…。

表参道店アートスペースでは、日常に使える食器からハイアートにいたるまで、輪島塗の作品が、鑑賞できるだけでなく、購入もできます!  8月31日まで。ぜひ訪れてみてください。

8月31日まで。ぜひ訪れてみてください。

今回の丹後取材で滞在したのは「かや山の家」。 林間学校をリノベした、山の中にある素朴な、本当にシンプルな天空の宿です。

林間学校をリノベした、山の中にある素朴な、本当にシンプルな天空の宿です。 ジビエや地元食材を使ったお料理もヘルシーでおいしい。

ジビエや地元食材を使ったお料理もヘルシーでおいしい。 何よりも朝起きて窓を開けたときの見晴らしは心のデトックス効果が高い。永遠に見ていられる佳景です。

何よりも朝起きて窓を開けたときの見晴らしは心のデトックス効果が高い。永遠に見ていられる佳景です。

丹後織物工業組合の理事長(中央)はじめ今回お世話になったみなさま。

とりわけ北林功さんからは京都や丹後、亀岡まわりのさまざまな企業や地場産業にまつわるエピソードや歴史をふんだんにレクチャーしていただき、脳内アップデートを助けていただきました。時間の単位が1000年、100年なのが京都らしい。100年先を考える習慣、私も身につけたい…

ありがとうございました。

麻布台ヒルズのディオールの建築が隈研吾さんによるものと話題になってますが、そのキモとなる流れるような金属の織物素材(写真が紛らわしくて恐縮です。この建築のインテリアに使われています)を作ったのは丹後のレオナルド(ダ・ヴィンチ)こと豊島美喜也さんですよ。 銀座ロレックスのファサードも、この方の作品が覆っています。

銀座ロレックスのファサードも、この方の作品が覆っています。

詳細記事後日。もっと職人にも正当な光を当てていきましょう! 海外ブランドが日本の伝統工芸の何かを使うとき、産地の名前は出るかもしれないけれど、職人の名前までは出ない。いや、出していこうよ。尊敬に値するクリエーターですよ。無名の職人が作ることが良いとされる民藝とはカテゴリーが違います。 ご案内くださった北林功さん、豊島美喜也さんと。

ご案内くださった北林功さん、豊島美喜也さんと。

丹後の螺鈿を手がける民谷共路さんを取材。きらきら光るものはやはりラグジュアリーの原点なのですよねえ。

そもそも丹後に来るきっかけになったのは、MIZENの展示会でした。螺鈿を使ったとんでもなく美しいアイテムたちを見てしまったことです。天然のきらきらの輝き。これがシルクと調和するとなんともいえない幻想的な作品になる。ぜひ一度、作るプロセスを見たいと思い、MIZENデザイナーの寺西さんにおつなぎいただいた次第です。

民谷さん取材中の光景。ご案内を引き受けてくださった北林功さん撮影。

ルイ・ヴィトン、ディオール、ハリー・ウィンストンはじめ高級ブランドが民谷さんの螺鈿や箔を使った生地で作品を発表しています。詳細記事は後日。しばしお待ちくださいませ。

北林さん、民谷さんと。ありがとうございました!

「ゼロニイ」7月号に掲載された、スパイバー社関山和秀さんのインタビューがウェブでも公開されました。こちらからご覧ください。

ファッションのための繊維は当初の目的ではなかったのですが、まっさきに反応してくれたのがファッション業界であったと。社内ではむしろ「ファッションのような軽いことをしたくない」という反対が起きていたそうなのです。それでも関山さんは、理解してくれる業界があるなら、そこから一緒にやっていけばいいではないか、と。大きな目標を掲げたらその程度の批判は「誤差」でしかなくなる、というものの見方にもスケールを感じたなあ。

人類が奪い合いをする必要のない無限の資源、それを作り出すことで世界平和を目指すという関山さんの志の高さに感銘を受けています。

北日本新聞ゼロニイ 7月号が発行されました。鶴岡市のスパイバー本社に伺い、CEOの関山和秀さんに取材した記事を書きました。

関山さんは最高にかっこいい方です。人類にとっての普遍的価値を紡ぎ出す、と決めているのですから。

なお、スパイバー社は、日本から唯一オートクチュールウィークに参加するYuima Nakazatoの親会社でもあります。

MIKIMOTOがパリ・オートクチュールコレクション期間にハイジュエリーのコレクション”The Bow”を発表しました。

中央はトルマリン。前後どちらでもつけられるというのもいいですね。後ろにつけたときの、この絶妙なVライン。

伝統のリボンモチーフです。とはいえこの現代性と芸術性とドラマ性はなにごとでしょうか。トップ写真のボディジュエリーのドラマティックな洗練ときたら。

ドラマティックといえば、このジュエリーを引き立てているドレス。オートクチュールデザイナー、Yuima Nakazatoの高度な技術が駆使された一着です。Mikimoto とYuimaのコラボレーション!

こんなふうに分けてブローチとしてもつけられるというのも。モデルが男性というのもいまどきです。2019年前後に、MIKIMOTOとギャルソンのコラボから仕掛けられたメンズパール。ジェンダーフリーの勢いにうまく乗り、いまではすっかり定着しましたね。

写真はすべてMIKMOTO広報部からのご提供です。

<よろしかったら、ご参考に>

*MIKIMOTO 2020カタログに寄稿したジェンダーニュートラルのパールの歴史に関する記事はこちら。同記事の英語版もあります。

*Men’sEXに寄稿したメンズジュエリーに関する記事はこちら。(2019年1月)

*Switchに寄稿した男性と真珠に関する記事はこちら。(2020年4月)

*婦人画報に寄稿した、歴史的瞬間を彩ったパールに関する記事はこちら。(2021年6月)

*『「イノベーター」で読むアパレル全史』(日本実業出版社)には創業者である御木本幸吉の生涯に関する項目を書いています。御木本幸吉は私が最も敬愛する実業家のひとりであり、御木本幸吉とMIKIMOTOブランドに関する講演もおこなっています。

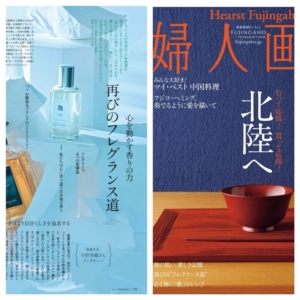

SPUR 8 月号発売です。

SPUR初開催のベストフレグランスアワード2024 ss (上半期)。上半期に発売された100種類くらいの香水を試香し、そのなかから部門ごとに選びいくつかについてコメントしました。

それにしても日本でもこんなに多くの香水が発売されるようになっていたのか。たったの半年間ですよ? クリスマスを控える下半期はさらに増えそうですね。

選者それぞれに基準や好みがあるので多様な製品が選ばれているのが興味深いです。

私はエルメスの「H24 エルブ ヴィーヴ」を選んだのですが、基準は「ラグジュアリー(ブランド)のあり方を示している」という点です。これは世界初の最先端テクノロジーを自然と癒合させた新時代のフレグランスでした。「シャネルNO.5」もそうでしたけど、まだだれも使っていないテクノロジーや素材や考え方をいち早くとりいれて伝統に新しい視点をもたらすという姿勢、これがラグジュアリーを謳える最低必要条件になってくると思います(十分条件ではないですが)。

長いコメントが掲載される誌面の余白がなかったので、補足しました。

ラグジュアリー論はさておき、やはり個人的な好みの多くはバラ系に行きつきます。現在のヘビロテは先日ご紹介したセルジュルタンスの「鉄塔の娘」。バラのインパクトを強化すべく、飲むバラ水の飲用も始めました(笑)。

ECCIA(European Cultural and Creative Industries Alliance、欧州文化創造産業連合)という組織があります。イタリア、フランス、スペイン、スウェーデン、ポルトガル、ドイツ、そしてイギリスの7か国の欧州メンバーで構成され、ラグジュアリーセクターの共通の価値観をシェアし、協力しています。

英ラグジュアリー統括組織であるウォルポールが、各ECCIAメンバーのCEOを紹介し、それぞれの国のラグジュアリーセクターについて情報を発信しています。以下、翻訳していきます。原文はこちら、ウォルポールの公式HPをご参照ください。

シリーズの最初の回では、ニック・カーヴェルが、フランスのコルベール委員会のCEOであるベネディクト・エピネイさんにインタビューした記事を執筆しています。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ウォルポール:コルベール委員会について教えていただけますか? 組織には何人のメンバーがいて、会員資格の要件は何ですか?

☆カキモトアームズ青山店の西岡さんが「今日の服にはコレです」と有無を言わせず作ったヘアです。

顧客の意見をきかず、むしろ提案、啓蒙する。そのくらいのサービスを提供してくれるからこそ高い価値がある、ということはいろんな場面で見られますね。

「ラグジュアリー」として高い価格を張れるのは、顧客の想定外を出してくる啓蒙型です。顧客の思い込みをむしろ打破して「こうきたか!」と驚かせることができるか。

エルメスも「マーケティングをしない」ことが知られていますね。

☆先日のカルティエ展覧会での驚きのひとつは、北野武さんの絵画がたくさん展示されていたこと。なにをやらせても一流なのですね。この方の、芸術の本質を見抜く力がよくわかるのがForbes Japan 掲載の記事。

「本当の伝統のよさ」について語っているのです。以下、引用します。

「例えば、なんで俳句や短歌の七五調はこんなにリズムが心地いいのか。綾小路きみまろと川柳をやったとき、オイラは『5・7・5って素数じゃないか』と思ったんだ。5も7も素数。足しても素数。短歌もそう。5+7+5=17、5+7+5+7+7=31、どっちも素数なんだ。「古池や」に続く「蛙飛びこむ 水の音」の7・5は割り算では割れない。「古池や」以外の言葉じゃありえない。

で、奇数を足していくと二乗になる。1+3=4(2の二乗)、1+3+5=9(3の二乗)、1+3+5+7=16(4の二乗)。

これを映画に置き換えてみると、シーンを1秒撮って、次のシーンが3秒、5秒と足していくと、奇数だけ足して二乗になる。映像が倍返しみたいになって、心地よい「間」が生まれるんだ。漫才もそうでさ、奇数と偶数のかけ合いになると間が悪くなっちゃう。

尺の違いに着目して、居合いみたいに間合いを詰めていったら、単なる笑いじゃなくて二乗の笑いが爆発するかもわからない。いままで誰もつくったことがない「二乗のリズム」が映画に生まれるかもわからない。革新の発想だよね。」

まさか、俳句や短歌と映画のリズムの心地よさが「素数」でつながってくるなんて。こういう意外なことがつながる快感が、北野さんの描く絵にもあるんですよね。

そういえば、銀座に北野武さんの絵画がたくさん飾られている喫茶店があるんですよ(神田神保町にも支店があるそうです)。陶磁器もヨーロッパの一流ブランドがそろっていて、オーナーの趣味の良さを感じることができます。インバウンド勢に蹂躙されたくない(ゴメン)お店です。

東洋経済からご依頼を受け、最近のラグジュアリーファッションの動向をまとめてみました。

「『カルチャー帝国』築く高級ブランドのしたたかさ」というタイトルの記事になっております。

もちろん、ファッションに疎いという読者のためにやや煽情的?なタイトルになっており、文章も平易にトリミングされております。(それがよくないというわけではなく、一般読者にお読みいただくにはこのようなプロセスを経るのが通常ということかと)。

私のオリジナルのテキストは、こちらです。3700字くらいですが、情報量も多めです。ラグジュアリー業界を見る解像度(!)に慣れていらっしゃる方はどうぞこちらのオリジナルバージョンをご参照ください。

今回の旅の目的はスパイバー社ラボ見学&CEO関山和秀さんインタビューでした。

次世代の環境にやさしいブリュード・プロテイン・ファイバーという観点ばかりで見ていたのですが、関山さんの構想は全くスケールが大きく、見え方が一変しました。バイオにより本質的に人類の未来を考えていらっしゃいます。これだけの世界観を言葉で伝えきることができるのかどうか、不安も生じるくらいですが、じっくりお話を聞くことができて本当によかった。詳細は後日に。

たまたま、スパイバー海外部門の社員の方が「英和ファッション用語辞典」(研究社)を読み込んでくださっており、仕事にとても役立っている、とお伝えくださり、求められて辞典にサインさせていただきました。はるか昔に苦労していた仕事ですが、報われました!

今年1月の京都でのZETサミットがご縁になり、訪問が叶いました。広報の浅井茜さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

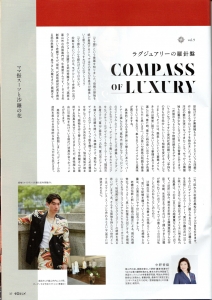

「ラグジュアリーの羅針盤」、Tagiru.の回、ウェブ版で公開されました。

心は満たすものでも火をつけるものでもなく、本来の自分に戻ればおのずと「たぎる」もの。

「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 18は、スリランカでアーユルヴェーダを施すホテルを営む伊藤修司さんの起業ストーリーです。

身体をまるごとリセットして「生きること」を問い直した方、ぜひ訪れてみてください。

麗しく藍の5色グラデーションを形成する靴下は、いわき靴下ラボ&ファクトリー製です。藍染工房Watanabe’sとのコラボで、ケミカル不使用。糸は最高級のエジプト綿GIZA45を使用。

色目もさることながら、肌に触れたときの感触がとろけるようです。桐の箱に丁寧に入れられ、真田紐で結ばれて届きました。一足一足を心を込めて作っているいわきラボのみなさんのお顔が思い出され、あたたかさが心に広がります。靴下で驚かせ、感動させるって、なかなかできないこと。

色目もさることながら、肌に触れたときの感触がとろけるようです。桐の箱に丁寧に入れられ、真田紐で結ばれて届きました。一足一足を心を込めて作っているいわきラボのみなさんのお顔が思い出され、あたたかさが心に広がります。靴下で驚かせ、感動させるって、なかなかできないこと。

いわきラボ取材記事はこちらです。

GQ 誌上でのDavid Marxさんとの「現代のジェントルマン」を考える対談が、全文、ウェブでも公開されました。

最新のイギリスメンズファッションの動向、日本の「紳士的」ビジネス、グローバル資本主義の価値観の次を提示する日本の伝統産業まで話題がつながっています。どうぞご高覧ください。

対談をまとめてくださった平岩さん、編集部の高杉さん、イラストレーターのNaoki Shoji さんにあらためて感謝します。

愛子さまがジュエリーをご愛用ということでがぜん注目を浴びているミキモトですが、製品としての完成度の高さ美しさは言うまでもありませんが、そもそも海産物のなかから一番高く売れるものとしての真珠に目をつけ、ならば養殖真珠を世に出そうというトンデモ発想を抱き、12年以上かけて真珠の養殖に成功し、国際社会からの「養殖真珠はにせもの」という総バッシングにもめげず7年かけてパリ裁判を闘い勝利を獲得し、「贅沢は敵だ」の第二次世界大戦の危機を耐え抜いた真珠王、御木本幸吉のことにも思いを馳せてほしいなと思います。高貴な輝きの真珠にひけをとらない、強くてしなやかで尊い御木本幸吉のスピリット。

銀座・ミキモトビルの前を通るたび、幸吉さんの屈託のない笑顔とユーモアあふれる言葉を思い出して元気になれるのです。

詳しくは拙著『「イノベーター」で読むアパレル全史』でも項目を立てて力説しておりますので、お読みいただければ幸いです。

「婦人画報」5月号発売。画報ではほぼ10年ぶりの香水特集が掲載されています。なので「再びのフレグランス道」というタイトルがついてますが、特集の巻頭でインタビューを受けました。歴史から最近の潮流まで、時代とフレグランスの関係を中心に解説しています。新しい季節の香水選びのご参考になれば幸いです。

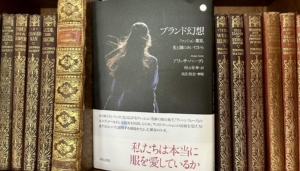

日経新聞夕刊連載「モードは語る」、本日は、アリッサ・ハーディが念願だったキャリアと引き換えに業界の暗部を暴いた渾身のルポ『ブランド幻想』について書いています。

紙版、電子版、ともに掲載されています。電子版はこちら(会員限定公開)。

インフルエンサーに対しても、ご自分の影響力がどのように行使されるべきなのか、もっと責任を自覚すべきと促しています。

ファッションのキラキラした面はすてきですが、それを支える労働者がどのような扱いを受けているのか。知ってしまったら、商品を見る目も変わらざるをえないところがあります。

第10章は、私が遭遇したのと似たような経験が書かれていて、同情の涙なしには読めませんでした。社会正義の側に立とうとすれば、保守勢力から痛い目に遭うのは、どの領域でも変わらないですね。でも新しい味方がもっと増えているはず。アリッサの勇気を讃え、応援します。

「エルメス」が、「バーキンが買えない」とアメリカの消費者に提訴されたというブルームバーグの報道について、NewsPicksにコメントしました。会員でない方のために、以下にも掲載しておきます。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

そんな訴訟を起こされたらますますバーキンの価格が上がりますね(笑)

そこまでして欲しがられるというコンテクストを作ったブランディングはさすがエルメス、あっぱれです。

バーキンはもはや「バッグ」というカテゴリーを超えた神秘の偶像のようになっていますね。それはそれでブランディングの成功なので、良いことだと思います。自身のブランディングを主体的に、戦略的に貫くエルメスはリスペクトします。

ただ、これを買うために、「購買実績」を積み上げて、ようやく「購入させていただく資格をいただける」「購買を許可していただける」ことをありがたがる従属的な消費者って、天の視点から見ると、どう見えるのか。中古で高く売れる資産にもなるからなりふりかまわなくなるのか。偶像崇拝のあやうさと滑稽さを見る思いがします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

自分の欲望の正体を今一度、頭を冷やして見つめてみたいものです。稀少性を高める、偶像化する、階級を与える、というのはラグジュアリー・マーケティングの定番的戦略であり、これはこれで成功させるのが難しいので、成功させたブランドはリスペクト、です。消費者がそこに従属的に盲目的に巻き込まれるのか、戦略を理解してその物語に参加するのかでは大きな違いがあります。主体性を貫いてそこには参画せず、自分が勝てる別のコンテクストを創り上げる、というのが最もかっこいいあり方だ、とは常々思っています。

日経連載、2月24日夕刊はバイオ繊維の可能性について書いています。機能性ばかりが追求されがちなバイオテクノロジー最先端の新素材ですが、新しい次元の美しさや情緒を切り開く可能性にも期待したいところ。

先日の京都府のZET summit 2024での議論の一部です。京都府、スパイバー社長関山さん、京都大大学院沼田教授、中里唯馬さんに感謝します。

写真は、Yuima Nakazato 2021より。ブリュードプロテインを西陣織に織り込んだ生地を用いています。写真だけでも幻想的な美しさが伝わりますね。

電子版は有料会員限定ではありますが、こちらでご覧いただけます。

唯馬さんはスイスにしばらく滞在し、オペラIDOMENEOの衣裳制作に携わっていらっしゃいました。一年がかりで準備されてきたプロジェクトが無事に22日にプレミアを迎えることができたそうです。このオペラが日本にも巡回することを願っています。

北日本新聞「ゼロニイ」発刊されました。連載第16回は、ラグジュアリーとまちづくりの関係について。

大量生産の世界で欠点とされた要素が、ラグジュアリーの世界では長所として生きる。こういう考え方にどうしようもなく魅了されます。

講演にご協力くださった高松太一郎さん、松井紀子さん、ありがとうございました。

京都府主催のZET-summit 2024に登壇しました。「産学公で挑む技術革新 ゼロカーボンバイオ繊維はファッションの未来をどう変えるのか?」というセッションで、細菌を使って空気から作る「エアシルク」を開発した京都大学大学院教授の沼田圭司さん、プロテインファイバーの領域ですでに成功しているスパイバーの社長、関山和秀さんとご一緒させていただきました。

このイベントに向けてかなり時間をかけて下準備したのですが、当日、ハプニングがあり、終了時間の15分まで「あと5分」の音が鳴り、急いで途中を端折ってまとめに入ったところ、横からスタッフがいらして「あれは間違いでした」と。また端折った部分に無理やり話をつなげてなんとか場を持たせたのですが、ひとえに沼田先生、関山先生の的確で濃いお話のおかげでした。シナリオ通りにいかない場合に柔軟に対処できる胆力を鍛える必要を痛感した次第です。

よいチャレンジの機会を与えていただいた京都府のスタッフのみなさまに心より感謝いたします。また、この日はスパイバーのブリュードプロテイン×ロンハーマンのフーディーを着用させていただきました。近未来的な乳白色を活かすのは白コーデだと思い、全身白でまとめてみまひた。しっとりとやわらかい繊維で、着心地抜群です。

終了後に登壇者と記念撮影。左が沼田先生、右が関山さまです。下は会場になった永森重信市民会館。昨年できたばかりのすばらしい施設でした。

このセッションのために、多くの気鋭のデザイナーにヒヤリングをしました。印象的なお答えをくださったのは中里唯馬さんでした。「脱酸素というと機能性ばかりが重視されるが、これまでにない美しさを創造できる可能性がある」という趣旨のコメントで、実際、細尾の西陣織にプロテインファイバーを織り込んだ作品を作っていらっしゃいました。こちらも投影させていただきました。グレースーツの男性がずらりと並んでいたビジネスビジネスした会場で、ファッションデザイナーからの「美」に関する提言は想定外だったようで、すばらしい説得力がありました。スイスでオペラの衣装制作中の唯馬さんですが、ご多用の合間を縫って丁寧にご対応くださいました。心より感謝いたします。

日本経済新聞連載「モードは語る」。27日夕刊では、伝統工芸ディレクターの立川裕大さんに取材した記事を書いてます。有料会員限定ではありますが、電子版ではこちらでお読みになれます。

GPネットワーク主催「まちづくりセミナー2024」で講演しました。富山市図書館にて。新ラグジュアリーの考え方がどのようにまちづくりと関わってくるのかを話しました。トップ写真中央はGPネットワークの代表、橘泰行さんです。左が富山に移住したクチュリエの高松太一郎さん。オーディエンスには市会議員の方々や各自治体の関係者、富山の企業の社長さんたちがずらり。翌日には新田・富山県知事からも「ご講演ありがとうございました」とメッセージをいただきました。光栄です。

富山市図書館も地震の被害にあいました。蔵書がすべて落下し、展示するガラス作品の一部も破損。すべてを元に戻し、図書館を再開したのが1週間前の17日でした。大変な状況のなか、あたたかくお迎えいただきましたことに心より感謝します。まだ復興途上にある氷見地区はじめ、能登半島の被災地のみなさまに心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

講演で着用したのは、高松太一郎さんの作品です。ユーズドデニムを使い、ディオールのアトリエで鍛えたテクニックで美しいラインに仕上げてあります。

隣のトルソーのドレスは、松井機業の「しけ絹」を使った高松さんの作品です。

オーディエンスのなかに6代目・松井紀子さんのお顔も見えたので、急遽、少し話していただきました。

盛況のうちに無事終了しました。ありがとうございました。

*翌朝の読売新聞(富山版)に掲載されました。

北日本新聞「ゼロニイ」本日出版されました。連載「ラグジュアリーの羅針盤」Vol.15は、いわき靴下ラボ&ファクトリーに取材した記事です。2~3週間後にウェブ版にも公開されます。

過去の本連載はこちらですべてお読みいただけます。

おもに富山のみなさまへのお知らせです。1月27日(土)、富山市図書館でまちづくりセミナーの講師を務めさせていただきます。ぜひご参加を。お待ちしております。

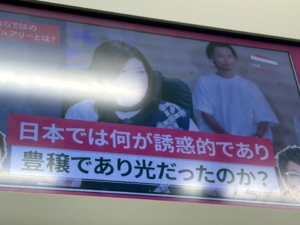

首都圏のJR東日本10線、ゆりかもめの車内のデジタルサイネージで日本のラグジュアリーについて語っております。18日(木)~21日(日)まで。

NewsPicksの番組The Updateに出演したときの映像の一部です。JR東日本にお乗りになる機会がありましたらドア上サイネージをちらっと見てみてください。

無音で字幕だけが流れることもあり、早速誤解された方もいらっしゃったので、補足しておきます。ここで話していることは、

・ヨーロッパは階級社会だったので農民発のものはラグジュアリーになりえない

・しかし日本の農民発のものは知的な思想や技巧があるもの多く、新しい視点をもたらして次世代のラグジュアリーになる可能性を秘める(だからあえて青森の庶民発のこぎん刺しを着ている)

上の部分の字幕だけ切り取って見て「農民を侮辱している」と勘違いされた方がいらしたのです。ストーリーを全部見ていただけないのはデジタルサイネージの弱みですね。めげずに発信します。

今週はラグジュアリー祭りでした。おつきあいありがとうございました。来週からがらっとテーマが変わる仕事が続きます。

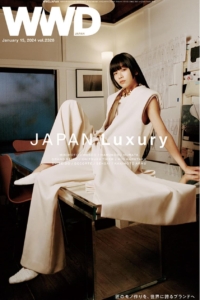

WWDラグジュアリー特集号 インタビューを受けた記事のウェブ版が公開されました。会員でない方は「0円」を押すと、この記事だけ無料でご覧いただけます(期間限定かもしれません…その場合ご寛恕ください)。

Forbes Japan 連載 Post Luxury 360° 更新しました。「ニセコにルイ・ヴィトン。グローバル資本と日本の『さまざまな現実』」。

3年ちょっと書いてきた連載ですが、私のみ、今回で引退いたします。ご愛読に感謝します。ミュンヘン在住の前澤知美さんにバトンタッチし、連載は続きますので、引き続きご愛読をよろしくお願いいたします。

ラグジュアリーに関しては引き続き、多様なメディアで発信していきます。

ゼロニイ連載「ラグジュアリーの羅針盤」。宮古島で生産される宮古上布を取材した記事、ウェブ版が公開されました。「高齢女性の価値を高める宮古上布」。

新里玲子さんにご協力を賜りました。とても笑顔の美しい方で、高齢者ほど価値が上がる宮古上布の世界のお話を伺いながら私まで元気をいただきました。ありがとうございました。

5か月ほどHPにデータをアップロードすることができない状態が続いていました。サーバがこれ以上のデータを受け付けなくなったためです。それで、データ丸ごと大引っ越しをしまして、ようやく完了いたしました。新しいサーバじたいの容量はかなり余裕がありますが、空白の5か月間のデータを埋めていくのにもう少し時間がかかりそうです。合間をみながらアップロードしていきます。

また、お引っ越しに伴い、メールアドレスも変更になります。これは今月いっぱいかかるかもしれませんが、お仕事でご縁をいただいている皆様にお知らせするとともに、公開しておりますお問合せ用メールアドレスも変更いたします。

X(旧ツイッター)やインスタグラムには掲載記事、公開記事の情報、イベント情報を随時お知らせしております。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、公開記事のお知らせです。NewsPicksで、クワイエットラグジュアリーのトレンドと、それが日本の伝統技術や繊維産業に及ぼす(よい)影響について解説しています。会員限定で恐縮ですが、こちらからお読みいただけます。

NewsPicks ニュース解説「アパレル超え急成長『ブルネロ クチネリ』とは」に出演しています。会員限定で恐縮です。

クワイエットラグジュアリーの解説から始まり、追い風が吹いている日本の伝統産業の発展の可能性について話しています。

イギリス大使館ビジネス・通商部門主催 ウォルポール&イギリスブランドの日本マーケットの研究会で講演しました。

“Redefining Luxury: Bridging Cultures and Embracing New Narratives in the World of Fashion” というタイトルで、日本のマーケットでは英国文化への愛が英国ラグジュアリー製品の購入を支えている旨や、変わりゆくラグジュアリーの意味の話をしました。

全文を、こちらに掲載しました。

noteをこのスピーチ原稿掲載のために始めました。英語化した記事だけアップしていきます。英語化する時間を確保するのがなかなか困難で、とても散発的になるとは思いますが、noteのほうもどうぞよろしくお願いいたします。

水と匠主催、散居村の保全を考えるセミナー「人と自然がつくり合う価値の再生へ」において講演しました。となみ散居村ミュージアムにて。

富山大学の奥教授が文化的景観について講演、その後、私が変わりゆく豊かさの基準として新ラグジュアリーについて話しました。その後、「水と匠」の水口砂里さんをまじえてのトークセッションでした。文化的景観と新ラグジュアリーの考え方は方向が一致するんですよね。嬉しい発見でした。

翌日の北日本新聞で掲載いただきました。

NHK富山でもニュースとして放映されました。

楽土庵に泊まりました。3室だけの、それぞれに趣旨を極めたアートホテルです。

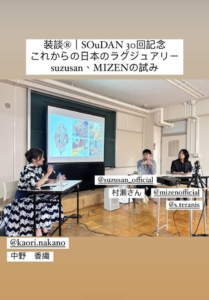

5月にファッションビジネス学会の講演にお招きいただいたときに提言したことがきっかけになり、この学会にラグジュアリービジネス部門が設置されることになりました。そのキックオフを兼ねた「装談」のトークイベント、「これからの日本のラグジュアリー」です。台東デザイナーズ・ヴィレッジにて。

トップ写真左はsuzusan村瀬弘行さん、右はMizenの寺西俊輔さんです。私がMCを務める形で、新ラグジュアリーについて若干のレクチャーをさせていただいたあと、お二人それぞれにお話しいただき、最後に会場からの質問に答える形でトークセッションがおこなわれました。

私が着用しているのは、村瀬さんのお父様が作った絞り染めの生地を、寺西さんがデザインしたセットアップです。

この日の内容を、記事化しました。

JBpress autograph その1「日本独自のあり方とは? 海外だけのビジネスを展開した有松絞り」

JBpress autograph その2「『職人こそがブランド』 伝統工芸をラグジュアリーに昇華する、MIZENの革新性」

JBpress autograph その3「日本のラグジュアリーの未来、ブランドロゴより重視される職人の仕事と価値」

中里唯馬さんが運営する「ファッション・フロンティア・プログラム」にお招きいただき、新ラグジュアリーの講演をさせていただきました。参加者の方には海外の方も数名いらっしゃいます。

社会的責任と創造性をあわせもつデザイナーの育成、というプログラムの趣旨は、新ラグジュアリー的な世界観と重なります。中里さんによる、未来を見据えたグローバルスケールでの教育的活動、応援したいと思います。

NewsPicksではプロピッカーを務めておりますが、以下、本日ピックしたニュースにつけたコメントです。高校生にも話すことでもあり、過去のエッセイにも書いておりますが、転載し、補足をつけます。

☆☆☆☆☆

文章を書く仕事をしていますが、高校は理数科でした。いまの仕事に最も役に立ったのが数学です。

ひとつの数学の問題を解くのに、黒板いっぱいに数式を書いて正解を導いても、それは「エレファント」として却下されました。問題の本質を捉えてすっきり一行でおさまる数式を書いたとき、それがエレガントな解として認められたのです。「E=mc²」みたいな解ですね。

ファッションや生き方、文章におけるエレガンスも同じことかと気づいたのは、ずっと後になってからのことです。Eleganceは、Election (選挙)やElete(選び抜かれたエリート)と同じ語源から発生しています。選びぬくことがエレガンスの本質。つまり、必要な要素だけを選び抜き、本質をシンプルに表現することがエレガンスですが、それを教えてくれたのは数学だったのです。

直接、役に立たないように見えることでも、敬意を持って向き合ってみることで、あとから予想を超えるところで影響がもたらされることの醍醐味、こと数学にかぎったことではありません。何かを短絡的に役に立つ立たないの基準で切り捨てることは、未来の豊かな可能性をみずから切り捨てることと同じで、もったいないことと思います。

☆☆☆☆☆

これまでのささやかな経験を振り返っても、チャンスや転機はまったく予測もつかなかった過去の「圏外」の領域から飛んできました。共通するのは、当時「無関係」に見えていたとしても、決して排除したり軽視したりはしなかったということ。今日向き合うことや出会う人が、未来の可能性の種になるという確信は強くなっています。人に対してひどい態度をとれば利息付きで報いが返ってくるだろうし、敬意をもって接すれば(媚びることとは全く違います)遠い未来に思ってもみなかった恵みが降り注いでくることもあります。

ソーシャル・コーヒー・ハウスにお招きいただき、令和時代の新ラグジュアリーについて講演しました。オーディエンスは20代から30代、新ラグジュアリーととても相性のいいコミュニティでした。

たくさんの質問、コメントをいただきました。「日本はもうダメなんじゃないかという絶望感がありましたが、日本発のラグジュアリーを世界に届けるためにがんばっている人たちの話を聞いて希望がわいてきた」というのがあって、かえって衝撃を受けました。若い人に絶望感を与える社会ってなんなのか? 大人はそれでいいのか? 自分の利権ばっか、縄張りばっか大事にして、次世代から希望を奪うってなんなのか?

理想論すぎるのは重々承知の上で、私みたいな何の利権も権威もない人間が理想を語っていかないとダメなところまで日本は来ているのか?

権威のある偉い人は、若い人に希望を持たせる振る舞いもノーブレス・オブリージュとして遂行してくださるよう切に願います。

日本の未来、あなたの未来は大丈夫だよと明るい方向を示すこと、それも大人の義務なんじゃないかと気付かされた時間でした。

オーガナイズしてくださいましたソーシャル・コーヒー・ハウスのスタッフの皆様、メンバーの皆様に感謝します。

北日本新聞「ゼロニイ」連載記事、最新のエッセイがウェブ版に転載されました。富山のローカルコミュニティで生まれつつある新しいラグジュアリーの兆し。

7月31日18:00~ Social Coffe House にお招きいただき、新ラグジュアリーについて話します。オンラインです。

詳細、お申込みはこちらから。

きもの専門店やまとが、賃金問題はじめ伝統工芸をめぐる社会課題解決のために龍郷町と「ソーシャル・アクション・パートナー」協定を結んだことについて、29日付けの日経連載「モードは語る」で書きました。社長の矢嶋孝行さんに取材しました。

企業と自治体、できないことを補いあいながら大島紬を未来に繋ぐ努力をしています。産地の職人、都心のビルで働く社員、関わる人みんなが幸福であることが「新ラグジュアリー」的スタンスです。「それを作った職人は幸せであったか?」まで考えるラスキン的立場。

電子版はこちらです。

北日本新聞「ゼロニイ」8月号が発行されました。連載「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 9は「ママ振スーツと沙羅の花」。

エレガンスと車の歴史の前口上から始まりますが、富士スピードウェイホテル&モータースポーツミュージアムの取材記事を書きました。JBpress autograph の連載です。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

アンチエイジングをはじめとする予防医療も、マーケティング的な意味での「ラグジュアリー領域」に含まれます。

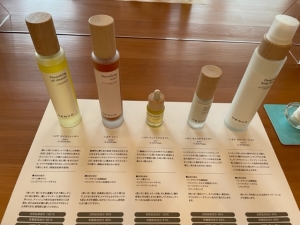

ペニンシュラホテル4階にある9ru clinicで話題のNMN吸引療法を試す機会をいただきました。クリュと読みます。グランクリュのクリュ。

NMNはテロメアに働きかける、もともと体内にあった物質で、アンチエイジング、若返りに効果を発揮するそうです。発見したのは日本の医師。現在、「食品」扱いですが、サプリ、点滴などの形で多くのクリニックが採用していますね。こちらのクリニックは吸引という方法を考案しました。鼻から脳の視床下部にダイレクトに届き、代謝やホルモンバランスにすみやかに働きかけるとのこと。

ペニンシュラホテルの部屋の延長のような感覚の個室で30分。終了したら視界がくっきり明るく見えやすくなっていたのが驚きでした。(肌のアラなどがくっきりわかるのでショックも伴う!)

サプリなどで継続的に取り続け、ブースト的に吸引を取り入れることがお勧めだそうです。なんでもそうですが、続けることが大切ですね。お向かいには人間ドックを受けられる姉妹クリニックがあります。こちらもペニンシュラのテイストと矛盾しない雰囲気。9ruは基本、会員制ですが、インバウンドの宿泊客にも利用されているとのこと。日本の最新の予防医療を体験するプラン、なるほど!でした。「ラグジュアリー」カテゴリーのホテルが予防医療や美容皮膚科、人間ドックを併設するのがあたりまえ、という時代になりましたね。モノは要らない、健康に投資したい、という願望が見えます。

News Picks The Update に出演しました。

後半にお話ししたのが日本の庶民発のラグジュアリー。着ていったのは、青森のこぎんざしをフィーチャーしたMizen の服です。こぎんざしは、麻しか着られなかった津軽の農民が、防寒と生地補強のために粗い布目に糸を刺していったことから始まりました。

紬もそうですが、庶民の知恵と工夫と卓越した技術が貴重な伝統工芸になっている。そもそも高級な素材を使っているわけではないのがポイントです。高級素材は高級素材として王道的に素晴らしいのですが、それ以外にもやり方がある、ということです。Mizenの寺西俊輔さんはそうしたやり方を、ラグジュアリー製品を作る日本ならではの職人技術として世に問うています。

「弱者」を救う視点が新ラグジュアリー的です。

ご教示、ご助言いただきました寺西さんとモリー、そしてMizen出資者の珠代さんに感謝します。

NewsPicks スタッフのみなさま、ありがとうございました。

NewsPicksの番組 The Updateに出演します。25日22:00~23:05。いつも完全に眠っている時間なのですが、昼間に仮眠とってお伺いする予定(眠れるかなあ…)。

すごい方々ばかりで辞退しようとも思ったのですが、勉強させていただくまたとない機会と思って臨むことにしました。恥をかいてもそれはそれで後日ネタにすることにします(笑)

Forbes Post Luxury 連載更新しました。「非日常で贅沢な冒険こそが『究極のラグジュアリー』なのか?」

一部富裕層の間で流行している「エクストリーム・ツーリズム」について考えてみたくて書いてみました。後半の安西洋之さんによるアンサーが新ラグジュアリー的です。いっときの対処療法的な刺激ではなく、日々の生活に生活や冒険を持ち込むことができるという選択肢の提示。

写真は久々に出かけた軽井沢。涼しいところで仕事を集中的に終わらせる目的でしたが、横浜より暑いし東京より誘惑が多い。ここはもはや「避暑地」ではないのですね。脳内に「避暑地」を創る工夫もしてみようと思います(笑)

Vulcanize London にお招きいただき、チャールズ国王の愛するメニューをいただきながら、皇太子時代のチャールズに8年間仕えた経験をもつフェイフェイさんの話を聞くというランチョンに参加しました。メゾン・デュ・ミュゼにて。

リアルな宮廷のお仕事の話や、フェイフェイさんが現在日本で進めている教育の話が本当に面白くて、こちらは追って記事にしますね。

リアルな宮廷のお仕事の話や、フェイフェイさんが現在日本で進めている教育の話が本当に面白くて、こちらは追って記事にしますね。

Vulcanize さんがギーヴズ&ホークスから借りたという本物の近衛兵の制服も着用させていただきました。重い暑い。

英国紳士世界のOSの、人間性を熟知したユニークな素晴らしさを再確認した機会になりました。フェイフェイさん、BLBG社長の田窪さんはじめPRの井上さん、室岡さん、ご一緒させていただきましたみなさま、ありがとうございました。

英国紳士世界のOSの、人間性を熟知したユニークな素晴らしさを再確認した機会になりました。フェイフェイさん、BLBG社長の田窪さんはじめPRの井上さん、室岡さん、ご一緒させていただきましたみなさま、ありがとうございました。

ランチョン後はVulcanie London に移動し、メンズの秋冬コレクションを鑑賞しました。

FASのローンチ発表会にお招きいただきました。Fermentation and Science の頭文字をとり作られたブランド名は、発酵と科学という意味。

素材(丹後の黒米)✖️酵母✖️発酵技術 の研究を3年間積み重ね、誕生したスキンケア。738種もの発酵由来成分から作られています。

発酵独特の香りがなく、アロマティックな快い香りも魅力ですが、香りのコンセプトは「晴れた日の哲学の道の6時」。ラストに残るフランキンセンスで、ああ、と納得。

発売元は株式会社シロク。あのN organic を生み出した会社です。専務取締役の向山雄登さんからイベント後にご連絡をいただきました。「実は、FASを企画してる途中で、『新ラグジュアリー』に大変インスピレーションを受けました。とくに日本のラグジュアリーとして紹介されるようなブランドになりたいと強く思いました」。感激です。よいブランドに育っていくよう、応援します。

6月におこなわれたForbes Japan × Brunello Cucinelliのイベントの模様がForbes Japan のサイトで記事化されました。ご参加の女性経営者のなかには、世界で活躍する著名な方も多々いらっしゃいます。質問のレベルも高く、密度の濃い時間でした。

VOGUE JAPAN 8月号にて、トレンドの「静かなラグジュアリー」について取材を受けました。新しいラグジュアリーと静かなラグジュアリーとの関連をピンと察知して記事をまとめてくださいましたのは、編集部の中村真由美さんです。中村さんに『新・ラグジュアリー』が面白いと推薦してくださったのは小島慶子さんだそうです。ありがとうございました。

ハイアットの「アンバウンド・コレクション」日本第一号として作られた富士スピードウェイホテル、およびホテル内にあるモータースポーツ・ミュージアムを取材しました。詳しくは後日、記事になります。

全く新しい体験のシャワーを丸二日にわたって浴び、充実の取材になりました。ホテルスタッフのホスピタリティ、ミュージアムスタッフの情熱もすばらしかった。お世話になりました関係者のみなさま、ありがとうございました。

kaori.nakano on Instagramでベントレーを360°から撮影してみたリール動画、サーキットの音がわかるホテルから見た動画を投稿しています。また、kaorimode1 on Twitter のほうでは、同動画およびフェラーリをシミュレーション運転している動画をシェアしています(プレスツアーをご一緒した方が投稿)。

Forbes Japan × Brunello Cucinelli のイベントに登壇させていただき、新・ラグジュアリーと人間主義的経営について話しました。

ソロメオ村のクチネリさん、ローマ、東京をつないだ三者オンライントークもあり、アフターにはご参加の女性経営者の方々(Forbesに登場した方々をはじめ著名なビジネスパーソン)との交流もあるなど、とても充実したイベントでした。

クチネリ・ジャパンの宮川ダビデ社長、PRの遠藤さくらさんはじめスタッフのみなさま、Forbes Japanの谷本有香さんはじめスタッフのみなさま、そしてご参加くださいました方々に感謝します。

*クチネリのワンピースとジャケットを着用しています。

各地でたいへんな雨でしたね。夜中の警報で不安な夜を過ごされた方も少なくないのではと拝察いたします。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

本日の日本経済新聞夕刊「モードは語る」で「カシミヤを着た狼」のレビューを書きました。ウェブ版にも掲載されています。お時間ゆるすときあればぜひHulu で本編全4章をご覧になってください。

北日本新聞別冊「ゼロニイ」が発刊されました。連載「ラグジュアリーの羅針盤」で「伝説のダイヤモンドは誰のもの?」というテーマで書いています。

ウェブ版にも掲載されています。

「愛のヴィクトリアンジュエリー」展にちなみ、ホテルオークラ東京でランチトークイベントに登壇しました。あたたかく盛り上げてくださいました多くのお客様、本当に楽しかったです、ありがとうございました。

大倉集古館、ホテルオークラ東京のスタッフの皆様にも心より感謝申し上げます。長谷川彰良さんがヴィクトリア時代のコートを再現した貴重なアイテムをお貸しくださいまして、入場時はそれを着用していきました。(見えづらいのですが、写真の壇上左のほうにハンガーにかけられております。どなたかコートのお写真を撮ってくださっていたらお送りくださいませ。)脱いだ後に来ているのは、内本久美子さん制作のヴィクトリアンベルベットのドレスです。コスチュームジュエリーはプリティウーマンのレプリカでした。連日ドレスで講演させていただく幸せをかみしめております(笑)。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」を更新しました。「ラグジュアリービジネスと日本、『翻訳不能』な国の勝ち筋は」。

羽田未来研究所社長の大西洋さんにインタビューしました。後半は安西洋之さんが「これが日本文化だからと押し付ける儀礼は、海外の人にはコミュニケーションを絶たれた翻訳不能の世界」に見えることがあると指摘。

一万字くらいの長い記事なのですが、日本発ラグジュアリーや地方創生、日本文化の海外からの見え方に関心のある方、ぜひご一読ください。

写真©羽田未来総合研究所

大倉集古館で開催中の「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」展を、ジュエリージャーナリストの本間恵子さんと対談しながら鑑賞しました。JBpress autographにて記事化しました。自分で言うのもなんですが、アンティークジュエリーの見方が深まる面白い記事になっています。ぜひご覧くださいませ。

また、5月24日にホテルオークラ東京で開催されるランチイベントのご参加もお待ちしております。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部で、同学部教授の澤円さんにお招きいただき、講演しました。テーマは「ラグジュアリー文脈における本物と偽物」。澤さんのビジネス文脈への落とし込み方がが絶妙にうまく、学生さんの質問も活発で、大変楽しませていただきました。

KEAとバレンシアガ、グッチのダッパーダンコレクション、シャネルのコスチュームジュエリー、御木本の養殖真珠、ボディーポジティブ、美容整形、スーパーコピー。本物と偽物は互いに互いを必要とし、答えのない迷宮に私たちを連れていきます。本物と偽物を考える議論って、ほんとにおもしろい。

内容は、澤円さんの奥様の奈緒さんがvoicyで紹介してくださってます(教室にいらしたとは知らなかった・・・(笑))。

北日本新聞「ゼロニイ」で連載中の「ラグジュアリーの羅針盤」は、本紙を購読していない方にも過去アーカイブがウェブ版でお読みいただけます。

5月6日、英ウェストミンスター寺院でおこなわれるチャールズ国王の戴冠式に向けて、当日、登場すると見込まれるローブやレガリアについて、Twitter で連続解説をしています。写真は中心的な役割を果たす聖エドワード王冠。王冠も複数、登場するのです。ローブも何度か着替えられます。よろしかったら、Twitter kaorimode 1 でご覧ください。

ラ・コゼット・パフメさんにお招きいただき、「これまで、そしてこれからの『ラグジュアリー』と香水」というタイトルで講演します。

日 時:

6月24日(土)14:00 – 16:00

会 場:

東京都港区南青山5丁目

※ 参加お申し込みを完了された後に、会場の詳細をお知らせ致します。

詳細とお申し込みは、ラ・コゼット・パフメのホームページからご確認くださいませ。お申し込みの際には「中野香織HPを見て」とお書き添えください。

スイス発のアクリスがブランド生誕100年を記念して東京国立博物館法隆寺宝物館で2023年秋冬のショーを開催。アルベルト・クリームラーも来日し、華やかなコレクションを披露しました。動画はTwitter kaorimode 1、衣装詳細はInstagram kaori.nakanoにてご覧くださいませ。

Forbes Japan「ポストラグジュアリー360°の風景」Vol. 30が公開されました。今回は安西さんスタート、私は後半を書いています。「丹後で考えた『中庸の究極』とジェントルマン文化の共通点」。

GQ JAPAN 4月号に寄稿した「クラフツマンシップとラグジュアリー」に関する記事がウェブ版に転載されました。

日本経済新聞連載「モードは語る」。元エルメスのデザイナーが手掛ける「職人を主役にするラグジュアリー」プロジェクト、MIZENを取材しました。電子版、紙版、ともに掲載されています。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」第28回が公開されました。環境副大臣の山田美樹さんにインタビューした記事です。後半は「新・ラグジュアリー」の共著者、安西さんが新・ラグジュアリーの視点からコメントしています。

「なぜ日本からラグジュアリーが育たないのか」という問いそのものを変える必要がありそうです。

4月4日から6月25日まで、大倉集古館において特別展「愛のヴィクトリアン・ジュエリー ~華麗なる英国のライフスタイル~」が開催されます。

それに伴い、5月24日(ヴィクトリア女王の誕生日)にホテルオークラ東京いて開催されるランチタイム・トークイベントに登壇します。ヴィクトリア時代から現代にいたるまでのジュエリー、ファッション、ライフスタイルについて話をします。

詳細、お申し込みはこちらです。

みなさまにお目にかかれますことを楽しみにしています。

GQ 4月号クラフツマンシップの特集。「新しいラグジュアリーが次の時代を創る 『その職人は、これを作ったとき幸福であったか」というタイトルで新・ラグジュアリーと職人の関係について書きました。

過去のエッセイは、本サイトWorks カテゴリーの「Essays」に収蔵しています。

パーソルキャリア エグゼクティブコミュニティで講演しました。テーマは「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」です。コーディネートしていただきました中薗真理子さんはじめオーディエンスのみなさま、ありがとうございました。

Precious 12月号 特集「持たない時代に『持つ』ということ」。「つくり手の創造性が最大限に発揮されたものを選び時間をかけて『名品』に仕立てる」というテーマで寄稿しました。

ウェブ版にも掲載されています。

本記事は、J-cast news にも取り上げられました。

過去のエッセイに関しては、本サイトWorksカテゴリー内「Essays」に収蔵してあります。

Hotel the Mitsui Kyoto. 開業早々にForbes 5 Stars 獲得という驚異的なホテルです。 京都の二条城近く、町中にあるのに完璧に外と隔てられた非日常感が演出されています。そもそもの設計がとてつもなく素晴らしかった。

京都の二条城近く、町中にあるのに完璧に外と隔てられた非日常感が演出されています。そもそもの設計がとてつもなく素晴らしかった。

部屋の動線からアメニティにいたるまで、徹底的に考えぬかれており、高レベルなブランディングに背筋がのびる思いがしました。

写真は不可ですが、広い洞窟のようなスパが快適でした。サウナもジャグジーも備え、神秘的な空間で異次元トリップできます。

なによりスタッフのホスピタリティがあたたかくて人間的、というか、マニュアル対応みたいなことをしない。

学びどころ満載の、充実した滞在をさせていただきました。総支配人の楠井学さんはじめスタッフのみなさまに感謝します。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。「英王室と美術館から考える、『旧型』の意義と存続条件」。

新型ラグジュアリーの研究を進める中で、歴史の見え方も変わってきました。

19世紀ダンディズムは、王室に代表される権威(旧型)に抵抗する、当時の「新型ラグジュアリー」であったことに気づいたのです。

旧来のシステムのなかではどうあがいても影響力をもてなかった元祖ダンディ,ブランメルは、<自ら評価を上げるべくコンテクストを創造する>(安西さんの表現)ことをやってのけたのでした。

21世紀のラグジュアリーにとっても、評価を上げるためのコンテクストを創ることがカギになりそうです。

「新型」「旧型」の対比における「新しさ」とか「旧さ」は、中身そのものではなく、文脈も含めた総合的なあり方なのだ、ということを後半の安西さんのテキストが示唆してくれます。

過去のウェブ連載は、本サイトWorksカテゴリーの「Websites」に収蔵しています。

Forbes Japanにおける連載「ポストラグジュアリー360°の風景」はこちらにまとめてあります。

14日、山縣良和さんの「ここのがっこう」で新・ラグジュアリーの講義をしてきました。ファッション関係の方々にこの話をするのは初めてかも? 政治・経済界からのご依頼が多かったです。

さすが山縣さんのがっこうだけあり、質問がレベル高いし熱心度が違うしで、がっちり手ごたえがあり、楽しかったです。唯一の正解がない分野で議論を重ねるって大事ですね。(それこそ贅沢なことなのかも)

トップ写真は、「ここのがっこう」がある浅草橋の風景です。上の写真、左が山縣さんです。writtenafterwardsのデザイナーでもいらっしゃいます。

過去の講演、トークイベントに関しては、本サイトWorks 内「Lecture / Seminar」にまとめてあります。

ニセコのラグジュアリーを考える記事、JBpress autograph にて公開されました。

前編 「ニセコHANAZONOリゾートだから実現できる、壮大な光のアートを体感」

後編 「根源的で先進的な民主主義。ニセコに独創的なラグジュアリーが生まれる理由」

紅葉のニセコ、もう一度行きたいな!

内閣府の地方創生推進事務局でお話してきました。永田町合同庁舎なんてこんな機会がないとなかなか足を踏み入れられず、楽しかったです。

話題は地方創生と新ラグジュアリー。スタッフの方々が『新・ラグジュアリー』を読み込んでくださっていて感激でした。雪国観光圏、有松、ニセコの記事も目に留まっていたようです。さすが、永田町の方々は感度が高いと感心いたしました。ローカリティの幸福に根ざす新しいラグジュアリーは、地域創生とダイレクトに結びついているのです。

エリザベスII世からチャールズIII世へと治世が変わり、時代の空気も一気に変わる予感がします。

チャールズIII世は筋金入りのエコビジョナリーです。世間がまだバブルに沸いていたころから有機農業を始め、地球環境を説いていました。現在もこの分野で積極的にリーダーシップをとっています。

チャールズ新国王についても、おびただしい量の記事を書いてきました。いくつかは本サイト「ウェブ記事」でもリンクをはっています。書籍にもまとまっていますので、もしよろしかったらご参考に。(表紙がいまいちなのですが、カバーをとると品の良いネイビーのチェック柄の本が現われます。私はカバーをとって本棚に飾っています。)

昨日はエリザベスII世のファッションについてメディアからの取材をいくつか受けました。NewsPicksではコメントランキング1位……。こんなところで1位というのを狙ったわけでも嬉しいわけでもないのですが、ただ、日本人が英国女王の訃報にこれだけ反応するということにあらためて深い感慨を抱きました。

ファッションもさることながら、私はエリザベスII世を究極の「ラグジュアリーブランド」としてとらえています。そのありかたは、ウォルポール(英国のラグジュアリー統括団体)も「ブリティッシュ・ブランド」の模範としています。ウォルポールによる2022年度のBook of LuxuryにはBe More Queen という記事もあり、最後のまとめとして、エリザベスII世の顔の隣にこんな言葉が書かれています。拙い訳ですが、つけておきます。

Know what you stand for & against.

Know what is authentic, unarguable & unreplaceable about you.

Never be tempted to forget what you stand for, or try to be something you’re not.

Be authentic. Be credible. Be personal. Be adaptable.

あなたが体現することと、相いれないことは何か、自覚せよ。

あなた自身について確かなこと、議論の余地なく取り換えのきかないことは何か、自覚せよ。

あなたが体現することを忘れてはいけないし、自分ではないものになろうとしてもいけない。

本物であれ。信頼に足る人であれ。個性的であれ。柔軟であれ。

メディアの方は、服の色がどうしたとかバッグのブランドがどこかとかスタイリストは誰かとかだけで話を終わらせないで、その先に見える本質として、エリザベスII世のラグジュアリーなありかたの方に焦点を当てた報道をしていただけると嬉しく思います。

*トップ写真は2~3年くらい前に書いた「English Journal」のイギリス文化論特集の1ページ。

今回の名古屋取材では2年前にできたばかりのライフスタイル系のホテル、ニッコースタイルに泊まってみました。

ホテルでゆっくりする時間は全くないけど、快適で気持ちのいい空間で休みたいし、フットワーク軽く過ごしたいし、食事も美味しく楽しみたい、というニーズにはぴったりかもしれません。

解放感のあるおしゃれなラウンジではパソコンを広げてお仕事中の方も。

機能的な部屋には最先端の家電がさりげなく置かれて、BGMも選べ、いまどきの軽快な空気感。

なによりレストランがよくて、取材終えて疲れて帰ってきて、冷たいワイン1,2杯と美味しいおつまみ二皿だけほしい、という要望にもさらっと応えてくれる柔軟な気楽さ。価格も適正で安心できるし、1人でも豊かにリラックスして過ごせるインテリアとあたたかいおもてなしがありました。

なによりレストランがよくて、取材終えて疲れて帰ってきて、冷たいワイン1,2杯と美味しいおつまみ二皿だけほしい、という要望にもさらっと応えてくれる柔軟な気楽さ。価格も適正で安心できるし、1人でも豊かにリラックスして過ごせるインテリアとあたたかいおもてなしがありました。

結局、到着時のランチ、取材後の夜のワインとお料理、朝食、とレストランは3回利用。 スペースにバリエーションがあって広いし、なにより美味しくて飽きません。

スペースにバリエーションがあって広いし、なにより美味しくて飽きません。

ビューもスパもクラブラウンジも不要という予定の詰まったビジネス旅にちょうどいい安心感と合理性があり、いまどきの若い感覚も体感できるユニークなホテルでした。

歴史的な建物が保存されながら、それぞれ中では今日的なビジネスがおこなわれています。 町全体がこのような感じなので、タイムスリップしたような不思議な錯覚におそわれます。

町全体がこのような感じなので、タイムスリップしたような不思議な錯覚におそわれます。 とはいえ、村瀬さんたちにとっては「子供のころからふつうにこういう環境のなかにいたので、あたりまえの光景」なんですよね。

とはいえ、村瀬さんたちにとっては「子供のころからふつうにこういう環境のなかにいたので、あたりまえの光景」なんですよね。 その「あたりまえ」は、村瀬さんがいったん海外に出てみることで、新しい価値を帯びることになった。

その「あたりまえ」は、村瀬さんがいったん海外に出てみることで、新しい価値を帯びることになった。 自分がもっているものの価値は、いちど「外」の目にさらしてみることでよくわかる。内にこもって同じ価値基準内の評価ばかり気にして小さくまとまり停滞するくらいなら、全然違う価値観のなかに飛び込んでみるのもいいですよ! 私はそればっかりやっているので永遠にアウトローなんですけどね(笑)。

自分がもっているものの価値は、いちど「外」の目にさらしてみることでよくわかる。内にこもって同じ価値基準内の評価ばかり気にして小さくまとまり停滞するくらいなら、全然違う価値観のなかに飛び込んでみるのもいいですよ! 私はそればっかりやっているので永遠にアウトローなんですけどね(笑)。

suzusan 有松店にてsuzusan秋冬展示会。

ショップでは代表の村瀬さんのお姉さまである瀬霜千佳さんが歓迎してくださいました。その後、訪れる工場では、お父さまや弟さんにもお目にかかることになります。ファミリービジネスなのですね。

ショップでは代表の村瀬さんのお姉さまである瀬霜千佳さんが歓迎してくださいました。その後、訪れる工場では、お父さまや弟さんにもお目にかかることになります。ファミリービジネスなのですね。

村瀬さん自身が描いたデザイン画。次のシーズンのテーマは「サークル」だそうです。抽象度の高いこのデザイン画から商品を作っていくスタッフ、すごいな……。

「もう廃れてなくなる」と言われていた有松絞の技術を世界で認めさせ、ラグジュアリーマーケットに食い込んでいく勢いのsuzusan。お宝を見つけるには、足元を深く掘れ。の好例でもありますね。ハウツーをガン無視して自らのキャラクターで淡々と前例なきビジネスを進めていく村瀬さんの「あり方」が一番のカギだとは思います。

雷雨の名古屋でしたが、名古屋イノベーターズガレージに取材に行きました。高島屋社長の村田善郎さんのレクチャーのあと、suzusan代表の村瀬弘行さんと村田さんによるトークセッション。

高島屋の海外展開の話が生々しく、意外な戦略を知って驚愕でした。教育(=学校)とセットにして展開していくとは。

高島屋の海外展開の話が生々しく、意外な戦略を知って驚愕でした。教育(=学校)とセットにして展開していくとは。

ほかにも、

日本の百貨店の在り方が世界でも珍しいものであること。One Day Excursion(一日楽しめる空間)の特殊性。ワンストップ&おもてなし&文化発信を同時におこなうのが日本の百貨店。

最近の購買者は衣料品など買った瞬間から価値が下がるものではなく、資産化できるもの(時計、美術品、土地など)にお金を注ぐということ。

Z世代は高島屋の「オープンで正直」な姿勢を支持しているということ。

「非効率の効率」の重要性。文化催事など、「直接には儲からない」ものであっても、それを目当てに客が来るので全体的な効率を高めるということ。

日本らしさとは「一期一会のおもてなし」。雨が降ると店内の音楽が変わる。それを合図として、店員は、お客様のショッパーに雨用のビニールをかける。

百貨店は「伝え手」である。100万円の商品の価値を伝えきる。最近の若いお客様はとくに、商品の背後にあるストーリーを知りたがる。

企業文化や信頼を作るには時間がかかる。最初の5年、10年は赤字覚悟。地域と一緒になって、10年、20年と時間をかけて信頼を築いていく。テナントもまた「客」であり、彼らが出ていかないように信頼を築くことも大切。……などなど興味は尽きませんでした。

村瀬さんは日本で美術系の学校を受験するも全滅で、ヨーロッパに行ったら受け入れられたそうです。日本の学校は「上手い」人から合格させるけれど、ヨーロッパでは「伸びしろ」を見るのだとか。この話、「リトンアフターワーズ」の山縣さんのストーリーにも通じますね。日本で「落ちこぼれ」だった山縣さんは、イギリスに行ったらオセロがひっくり返るように全部プラスになっていった、と語っていました。

いま日本で不遇だと感じている人、それはただ環境が合わないだけかもしれないですよ!

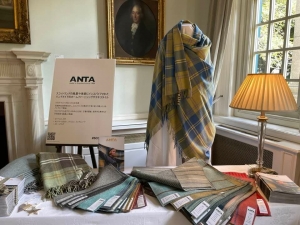

イギリス大使館にて23日、スコットランドの新しい魅力を紹介するイベント”Scotland is Now”。主催はScottish Development International. 香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

ウイスキーの新しい楽しみ方を教えてくれるガラス製品も。Angel’s Share Glass.

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Horus Stidioの香水も濃密で個性的。当然、ジェンダーフリーで使える今どきの洗練が感じられる高級ライン。調香師ユアン・マッコールはスコットランドにおける香水業界のパイオニア。 Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。

Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。 スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、後編が公開されました。「日本人が知らないリアルな『北欧スタイル』から考える新しい『ラグジュアリー』。

こちらでいったんフィンランドシリーズは終了です。ニセコに続き、人々の幸福感に政治が極めて重要な働きをしていることを、ひしひしと感じる取材となりました。機会があればぜひ訪れてみたい国です。

25日発売の週刊文春、森英恵さん追悼記事でコメントさせていただきました。

反骨のエレガンスで時代を切り開いた偉大なデザイナーである、とあらためて思います。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、中編「ジェンダー平等とルッキズムからの脱却。フィンランド人の自然な付き合い方」が公開されました。

トップ写真は、©︎Visit Finland / Anneli Hongisto

第10回一青会がほぼ2年半ぶりくらいに開催されました。東京大神宮に併設されているマツヤサロンにて。

ファッション業界のリーダー(私を除く)の方々。主に経営サイドの方々です。

お食事もおめでたい席で出されるタイプの正統派のコース料理で、有意義な時間を過ごさせていただきました。

サンナマリン首相のダンス動画が話題になっておりますが。

フィンランドのラグジュアリーについて、大使館上席商務官に取材した記事を書きました。

本日より3回に分けて掲載されます。

1日目の今日は、フィンランドの幸福感とデザインの特徴についてです。JBpress autograph でお読みいただければ幸いです。

サンナマリン首相のダンス動画流出に関しては、英ガーディアン紙の反応がいちばんクールでした!モラルの是非は問わず、各国首脳のダンス映像とひたすら比較して、だれが一番うまく踊れるかという論点にすりかえてしまった記事。こういう反応、とてもイギリス的で痛快です。

今回の京都では、ダーワ・悠洛 京都に宿泊しました。先月泊まったギャリア二条と同じバンヤンツリーグループ、という安心感。

三条の町中にあり、外から見ると、ホテルなのかどうかわからない、さりげない佇まいで町にとけこんでいます。

三条の町中にあり、外から見ると、ホテルなのかどうかわからない、さりげない佇まいで町にとけこんでいます。

ところが、一歩中に入ると、うわーっと高揚するロビー。吹き抜けの緑に気持ちがのびるだけでなく、和と洋がしっくりなじんで歓迎してくれる感じに、ワクワクしてきます。

ところが、一歩中に入ると、うわーっと高揚するロビー。吹き抜けの緑に気持ちがのびるだけでなく、和と洋がしっくりなじんで歓迎してくれる感じに、ワクワクしてきます。

お部屋の質感も高い。あらゆるタッチポイントに上質でいきとどいた感性が感じられます。スタッフもフレンドリー、フレキシブルですばらしい対応。

お部屋の質感も高い。あらゆるタッチポイントに上質でいきとどいた感性が感じられます。スタッフもフレンドリー、フレキシブルですばらしい対応。 このクオリティでこの価格でよいのか?というリーズナブルな価格にも驚いたのですが、浴槽だけないのですね。

このクオリティでこの価格でよいのか?というリーズナブルな価格にも驚いたのですが、浴槽だけないのですね。

シャワーだけで十分という海外ゲストや若いゲスト、多忙なビジネストラベルにはコストパフォーマンスの高い豊かな滞在になると思います。 レストランのレベルも高い。

レストランのレベルも高い。  器もお料理もインテリアもいちいちリフレッシングです。

器もお料理もインテリアもいちいちリフレッシングです。

上はランチのコース。炭火焼が得意なシェフで、メインの火入れ加減が絶妙でした。

外からの見た目地味、中に奥深い世界が広がるという意味で、京都らしい隠れ家ホテル。

今年の3月にソフトオープン、6月に本格始動したばかりで、まだあまり知られてません。タクシーの運転手さんも知らなかった。従来のどのカテゴリーにも入らない、異空間が新鮮な穴場ホテル。

今年の3月にソフトオープン、6月に本格始動したばかりで、まだあまり知られてません。タクシーの運転手さんも知らなかった。従来のどのカテゴリーにも入らない、異空間が新鮮な穴場ホテル。

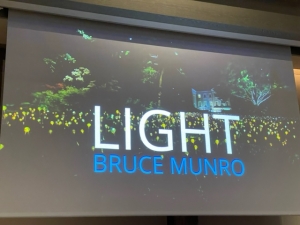

パークハイアット ニセコHANAZONOを舞台にイギリス人の光のアーチスト、ブルース・マンロー氏手がける壮大な光のインスタレーション、マウンテンライツ。

ケタ違いのアートだった…。詳細はメディアで記事化しますので、あらためてお知らせしますね。

光の意味が変わった体験。ラグジュアリー研究者にとっては新しい視点をもたらされた衝撃の出会いとなりました。

アート体験のあとは、ハイアットのバーにてパーティー。

ブルース・マンローさん(右)と奥様のセリーナさん。今回の壮大な光のインスタレーションを創り上げたアーチストは、ピュアに光一筋に生きて、人生の可能性を広げています。”Don’t follow money. Follow your heart, then money will follow you” と言われました。

パークハイアットニセコのマーケティング、西山ユナタさん。今回のもりだくさんな取材中、きめ細やかに配慮していただきました。

ホテルのスタッフは30ヵ国から。ニセコの町にあるレストランなどもそうらしいですが、ここではサービススタッフとの会話がごくあたりまえのように英語。ほんと、外国にいるみたい。

パークハイアット ニセコHANAZONOは、ピエール・エルメとパートナーシップを結んでいます。

定番のピエール・エルメ・パリ アフタヌーンティーを体験しました。

セイボリーから始まる4つのコースにはそれぞれオリジナルモクテルやペアリングされた紅茶、ハーブティーがつき、ハイテンションで盛り上がれます。

ボリュームもかなりありますが、スイーツラバーであれば楽勝の量だと思われます(少食の私は3コース目から満腹してしまい、写真を撮ったあとに部屋にとどけていただきましたが)。

コースごとに変わるお茶、異なるティーポットなど小物も面白くて、飽きない。

コースごとに変わるお茶、異なるティーポットなど小物も面白くて、飽きない。

新ラグジュアリースタディーズの一環としてツーリズムの現在を探っているうちに、いつのまにかニセコでアフタヌーンティーをしている自分を発見するわけですが、これって、トラベルライターをしていた19歳の頃と同じことをしているんじゃないか、と気づく。成長してないというか、還暦すぎて原点に一周戻ってきたというか。自分としてはこれまでの研究も経験も全部、巨大な網で伏線回収させていく予定でいるのですが、それまで生きていられるんだろうか。スイーツを食べながらビターな気持ちが一瞬、よぎります。機会はすべて神意とみなして受け止め、天に委ねるしかない。

ニセコの「道の駅」も花にあふれてかわいい。

「ルピシア」もニセコに本社を移したそうです。

道の駅では、ニセコでとれた野菜や果物が販売されています。長期滞在の方もここで野菜を買い、自炊されたりしているそうです。私もメロンをひとつ買いました(後日「食べごろ」にいただいたら、若返りそうなジューシーなおいしさでした!)

道の駅では、ニセコでとれた野菜や果物が販売されています。長期滞在の方もここで野菜を買い、自炊されたりしているそうです。私もメロンをひとつ買いました(後日「食べごろ」にいただいたら、若返りそうなジューシーなおいしさでした!)

ニセコ町公用車(!)でご案内くださいました、ニセコ町役場の龍さんと百恵さん。龍さんは九州からの移住、百恵さんは名古屋からの移住。ニセコのことを移動中にたくさんお聞かせくださいました。 町役場も訪問し、ニセコ副町長の山本契太さんにインタビュー。ニセコの町の民主主義の具体的あり方など、目から鱗のお話。町長の片山さんとお話する予定でしたが、片山さんがコロナ陽性で自宅療養となってしまい、急遽、山本さんにご対応いただきました次第。お話は後日、記事化します。

町役場も訪問し、ニセコ副町長の山本契太さんにインタビュー。ニセコの町の民主主義の具体的あり方など、目から鱗のお話。町長の片山さんとお話する予定でしたが、片山さんがコロナ陽性で自宅療養となってしまい、急遽、山本さんにご対応いただきました次第。お話は後日、記事化します。

できたてほやほやの町役場は、木のよい香りがしました。

できたてほやほやの町役場は、木のよい香りがしました。

歓待いただき、ありがとうございました。

歓待いただき、ありがとうございました。

ニセコ蒸留所。

昨年、オープンしたばかりの蒸留所です。ニセコの軟水を活かし、ウイスキーやジンなどが作られています。

昨年、オープンしたばかりの蒸留所です。ニセコの軟水を活かし、ウイスキーやジンなどが作られています。

醸造所は見学可能で、林所長がじきじきに解説してくださいました。所長はもとニセコ副町長です。

モルトはイギリスから輸入。

蒸留のためのマシンはスコットランドから輸入。

「国産ウイスキー」となるまでには3年以上の国内醸造が必要で、倉庫には4種の樽の中で未来の国産ウイスキーたちがじっくり育っています。

左から、ご案内くださいましたニセコ町役場の龍さん、百恵さん、そしてニセコ蒸留所の所長、林知己さんです。龍さんも百恵さんも、ニセコを気に入り移住。ニセコの人口はこんなニセコ愛をもつ移住組のおかげで年々増えているそうです。

バーカウンターもあり、各種のドリンクを楽しめるようになっています。

ここで作られたオホロジンも爽やかでおいしい。定番のオホロジン(左から2本目)に、この季節限定のラベンダージン(左)も数量限定で販売されています。ラベンダーの香りに深呼吸したくなるようなフレッシュなジンです。

ここで作られたオホロジンも爽やかでおいしい。定番のオホロジン(左から2本目)に、この季節限定のラベンダージン(左)も数量限定で販売されています。ラベンダーの香りに深呼吸したくなるようなフレッシュなジンです。

2年後、この倉庫もいっぱいになっていることでしょう。どのようなニセコウィスキーが誕生するのか……楽しみですね。

北海道初上陸。ニセコ取材です。

新千歳空港からパークハイアット・ニセコHANAZONOのリムジンに乗って延々と続く白樺林を2時間半。途中、林の向こうに見える支笏湖が雄大でした。

一休みしてから、ニセコ町役場の龍さん、百恵さんにご案内いただき、ニセコ髙橋牧場。

余って捨てていた牛乳をアイスクリームやお菓子に加工して販売することで有効利用しようと始まったビジネスが、地元の方々はじめ道内の方々に支えられて大繁盛しているそうです。

北海道もなかなか暑く(でもからっとしている)、撮影中、手に持ったアイスクリームがみるみる溶けるレベル。

北海道もなかなか暑く(でもからっとしている)、撮影中、手に持ったアイスクリームがみるみる溶けるレベル。

トップ写真は羊蹄山です。こちらは牧場の建物のひとつ。

トップ写真は羊蹄山です。こちらは牧場の建物のひとつ。

いまは「花の季節」とかで、いたるところに花が。とりわけアジサイがピークでした(ここにはありませんが)。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」第20回は、観光と新ラグジュアリーの関係をテーマにしました。

「観光とラグジュアリーの未来 雪国の温泉宿ryugonの場合」

「ラグジュアリー観光議連」なるものもあるそうですが、一晩一億の世界はたしかに利益を考えるうえでは重要。ただそんな「旧型」とは別に、次世代の価値観にあう新ラグジュアリーの視点でのインバウンドを考えることもこれからは必要なのではと思い、ryugonのプロデューサーである井口智裕さんと、ディレクターのフジノケンさんにインタビューしました。

TOPのうっとりものの写真はフジノさまご提供です。(Forbes掲載のryugon写真もフジノさま。本欄のTOP以外および近辺地域の写真は中野撮影です)

MATCHAの青木優さん、ご紹介ありがとうございました。

後半を書いている安西洋之さんは、観光地の地元民の生活を切り売りして観光ネタとして見せることを「文化の盗用」になぞらえ、注意を促します。たしかに、新ラグジュアリー視点では、地元民のライフスタイルの切り売りを地元民が快く思っていないとすれば、それを消費することは避けたいところ。盲点でした。

猛暑の歩行者天国を抜けて、20代の人と「俺のフレンチ」銀座店。

店内ライブ演奏中で、20代と思しきゲストでほぼ満席。

フォアグラが牛フィレにどっしり搭載された「ロッシーニ」。かくも巨大なフォアグラが使われるのは、おそらくとんでもなく時代錯誤的で、いまではなかなか目にすることもできず、ゆえに感動しました。

昨日の動画撮影で質問に出たのは「UNIQLOは、無印良品は、(ラグジュアリーと見る若い一人も多いが)一般的にはラグジュアリーではないのか?」ということ。

UNIQLOにも無印良品にも俺フレンチにも「これで十分幸せ」な豊かさがあり、低賃金が続くいまの日本でラグジュアリーを議論するには、ここを避けて通るわけにはいかないであろう巨大な関門だと思いいたった次第です。

なみなみサービスも日本的ですね。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」更新です。

今回は安西さんスタート。イタリアのドラーリという自転車(の歴史の継承)をめぐる新しいラグジュアリーの萌芽について。

これを受ける私は、あまりの完璧な世界にコメントのしようもなく(!)、マイケルブラスト、龍言、トップガンの三題伽でむりやり着地いたしました……。お時間許す時にでもご覧くださいませ。

龍言については、感激の余韻の勢いで、プロデューサーの井口智裕さんらにインタビューをしました。詳細は来月のこの連載で書きます。

新ラグジュアリーが人文学発ということにまだピンと来ていらっしゃらない方に、とてもわかりやすい安西さんの論考です。ぜひお読みください。「インバウンド論議を『孤立』させない --- 文化・ビジネスの全体的構図を描く」

なぜ海外に対して高価格交渉ができないのか? 日本のライフスタイルを<幸福>として自信とともに示し、人生哲学を誇らしくもつことの重要性がよくわかる必読の論考です。未来を作る新ラグジュアリーが個人の尊厳を大切にする人文学発という意味もまさにここに気づいていただけることと思います。

インバウンドにしても、表層を「京都っぽく」して客を呼ぼうというのはもう、絶対に違う。通販で買えるような土産ばかり売っているお土産屋さんもいらないし、おしゃれな抹茶カフェもいらない。その土地の人々がどのような人生観をもって地域と暮らし歴史を作ってきたのか。どこに幸福を感じてきたのか。それを自信をもって発信することが、高価格の交渉を可能にする根拠になります。イタリア、フランスはそのような「ライフ」観を自信をもって示すことでラグジュアリーの根拠を作ってきたのです。

新潟・六日市の旅ではその可能性の具体例を見た気がします。日本のインバウンドに通底させたい考え方と、メイドインジャパンのラグジュアリー製品の高価格を支えるべき哲学は、決して切り離すことができません。「ライフ」に対する哲学、幸福感を自信をもって示すことができるかどうか。「わたしたち」全体に問われています。

とはいえ現状の日本では相当にハードルの高い理想だということは、重々、承知しております。まずは、目指したい理想を書いてみました。

2日間にわたり、NewsPicksでじっくり取り上げていただきました。ありがとうございます。2日目の記事です。「ラグジュアリーで『社会課題』を解決する」。

発売後、日本経済新聞、東洋経済、日経ビジネス、LEON、そしてNewsPicksで書評やご紹介をいただきました 。「鳥の鳴き声か?」と言われた当初に比べたら、じわじわと広まっている手ごたえを感じます。SNSで応援してくださいました皆さまにも感謝します。

尊厳を守られた個人の内面に起点をもつ創造性が、ラグジュアリーを生み、結果としてそれが社会課題を解決し、これまでとは違う世界を現出させる。「新しいラグジュアリー」の世界観です。

さて、下の写真は、『新・ラグジュアリー』にも登場する、大阪大学のピエール・イヴ=ドンゼ先生が編集された大著。

カデミックな大著ですが、世界レベルでラグジュアリーを論ずる土俵に立とうとするときに、知っておくべき今の議論がひととおり、あります。戦略やマーケティングが中心となる「旧型」とは立場を異にする人文的「新ラグジュアリー」の土壌を耕すためにも、世界のアカデミックな現場では何がどのような言葉で論じられているのか、まとめて学べるのはたいへんありがたいです。

日本にも本格的なラグジュアリー・マネージメントの研究機関が作られることを願っています。

NewsPicks の「ザ・プロフェット」で二回にわたり『新・ラグジュアリー』が取り上げられます。今日は第一回目の記事の配信でした。『新・ラグジュアリーを知れば、社会がわかる』。

NewsPicksの記者、藤田さんが、ラグジュアリーの歴史の要点をわかりやすく図解入りでまとめてくださっています。ありがとうございます。

この記事につけたNPコメントと重複しますが、あらためて以下のことはもう一度言いたい。

ラグジュアリーに対して日本人が抱くマイナスイメージ、ないし無関心はすさまじいものがあり、「金持ち相手の高級品ビジネスだろ」「鳥の鳴き声かと思った」「生活に手一杯で贅沢には関心がない」という声を露骨に聞きますが、まずはその偏見から取り外し、本来の意味や歴史を踏まえたうえでの最新の動向を知っていただければ幸いです。ラグジュアリー=ラグジュアリーブランド、でもありません。そんなイメージが支配的になったのはここ30年ぽっちのことです。

ラグジュアリーは社会の変化にいち早く反応し、今まさに次の姿へと変容を遂げつつあるまっただなかにあります。人々の「願い」の方向へと社会変化を先導する力を発揮しています。あと5年もすればラグジュアリー領域で起きていることが他の領域でも顕在化してくることが予想されます。

◇京都大学の山内裕先生による、けっこう詳しい『新・ラグジュアリー』評。山内先生は京都クリエイティブ・アッサンブラージュのリーダーです。

読む人にとって、反応する箇所がまったく異なるのが、ラグジュアリー論の面白さでもあります。

Gucci CEO、マルコ・ビッザーリ氏にインタビューした記事がForbes JAPANのウェブサイトにて公開されました。

コロナ後初の来日のタイミングでの独占インタビューです。編集部のもろもろのご配慮に感謝します。

2mはあると思われるマルコさん。

社会のできごとに対し、これからの企業は「中立」ではありえず、立場を明確に表明すべき時代になっている、という言葉が印象的でした。それが従業員にとっても誇らしいことになる、と。

数年前とは激変した価値観のひとつです。新疆問題でも「ノーコメント」はありえなくなっているということが記憶に新しいですね。スポーツ選手はスポーツだけやっていればいいという時代ではなくなっていることは、大坂なおみの行動を支持するラグジュアリーブランドの動きをみてもわかる。ラグジュアリー領域は変化に最も敏感に反応し、先手、先手で動いています。

カメラマン小田駿一さん、編集は鈴木奈緒さんです。小田さんによる写真は、マルコさんが大変気に入り、公式ポートレートに採用されたそうです。(袖口のタグに注目!)

昨日は「未来」に向けた仕事の打ち合わせが2件で、脳内は2023年、2028年でしたが、かんじんの2022年はあと半年なのですね。過去に実現されるはずだった仕事もまだ終わっていない(関係者の方、ごめんなさい、追いつきます)。

実績を残すにはある程度の時間、社交の世界ではゴーストになる必要も出てきますね。より大きな力で人のために貢献するためにも、一定期間はGo Ghost and Focus on Yourself という構えでいるのもいい。それを理解してくれるゆるいコミュニティにいるのがいい。

さて、『新・ラグジュアリー』掲載お礼です。

13日発売の「日経ビジネス」。小さな欄ですが、「編集部のお勧め」として掲載されました。ありがとうございます。

そしてダイヤモンドオンライン。京都大学山内先生が主導するKyoto Creative Assemblage紹介シリーズのなかで、新しいラグジュアリーの考え方が紹介されました。「ヴィトンなどラグジュアリーブランドがこぞって『人間性』を志向する理由とは? その新潮流を読み解く」。

(本のなかでヴィトンは旧型に分類したのですが……笑)ダイヤモンドに関しては、この文脈とは別個に「リベラルアーツ」として「新ラグジュアリー」解説の機会が決まっております。さらにNewsPicks でも近日中にインタビュー記事が掲載される予定です。

日経新聞、東洋経済、日経ビジネス、ダイヤモンド、NewsPicksと好意的にとりあげていただいたことで、ビジネス界の情報の送り手にはじわじわと認知度が高まってきた感があります。ありがとうございます。ラグジュアリー領域で起きていることは、これから他の領域でも起きていくでしょう。勉強会における本條晴一郎先生の言葉を借りれば「ラグジュアリービジネスは、トイモデル」。

湯沢高原パーク。

世界最大級のロープウェイで上ると、雲の上に広がるパノラマが待っています。

世界最大級のロープウェイで上ると、雲の上に広がるパノラマが待っています。

はるか下に越後湯沢の駅周辺が見渡せる。

はるか下に越後湯沢の駅周辺が見渡せる。 雨が降ったり日がさしたり、光次第で高山植物園は白日夢のような世界になります。

雨が降ったり日がさしたり、光次第で高山植物園は白日夢のような世界になります。

白日夢的な景色に包まれてみると、「世界」の可能性が広がるように感じられるのですよね。

日々の現実が「広大な宇宙のほんの一部」でしかないとわかると、小さな悩みはどうでもよくなります。悩みですらなかったと気づくというか。

この地点を過ぎるとややきつめの山登りになっていきます。各カーブに小さなお墓や石造があったりして、ひやりとした霊気を感じます。

いかにもな「映え」スポットでなんだかな感はありますが、せっかくなので乗ってみました(笑)。

かなり歩き疲れて戻ると、本格釜焼きピザの店アルピナが目に入ります。

素朴で王道なお料理&ワインですが、運動の後にいただくスパークリングの美味しさはひとしおですね。

ウクライナ事変以降、平和祈願でしばらく禁酒していたのですが、久々にいただきました。なぜかまったく酔わない。

ウクライナ事変以降、平和祈願でしばらく禁酒していたのですが、久々にいただきました。なぜかまったく酔わない。

自然のエネルギーや霊気を浴びて、眠っていた本来の野生みたいなものが刺激されました。トレッキング途中、何度か先のわからぬ怖い思いをしました。これを乗り越えて崇高に至るというのがロマン主義1.0の考え方ですが(『新・ラグジュアリー』ロマン主義の章を参照してください)。野生の直感を研ぎ澄まし、崇高の感覚に近づくためにも時々自然の中に身をおくのは大切ですね。

急なミッションが下りてきて(詳しく説明すると長くなるので省略)、銀座での仕事の後そのまま東京駅へ向かい、越後湯沢→六日町へ移動しました。

東京から70分くらいで到着、あっという間です。越後湯沢からの在来線は、完全に「貸し切り」。自分で扉を開けて閉めるタイプのワンマン電車ですが、ほんと、大丈夫なのか経営はと心配になるくらい。

越後湯沢駅前の「中野屋」さんで、へぎそば。超美味。

六日町の「龍言(りゅうごん)」滞在が今回のミッションです。

有形文化財に登録されている豪農の家屋を2020年にリノベしたホテルです。

都市型ラグジュアリーホテルの画一性に疑問をもちはじめた、というかグローバル基準に合わせたホテルには全く新鮮味を感じなくなった身には、かなりワクワクさせてもらえます。

ふるい歴史はそのままに、最新のインテリアやサービスが提供され、快適です。「ああ、これが日本のおもてなしであり日本的なラグジュアリーなんだ……」とじわじわ満足感がくる感覚。

こちらは「クラッシック」タイプ(標準タイプ)の部屋。かなり広く感じます。

パブリックスペースもとても充実しており、目に映るものすべてが美しいように配慮されています。

全ての宿泊客に太っ腹なラウンジサービスがあるのにも感動しました。

東京から1時間半でこんな豊かな場所に行けるとは。熱海、箱根ばかりではなく、(スキー)シーズンオフの越後湯沢や妙高も穴場ですよ。何より人がほんとに少ない。酸素濃度は濃い。きわめて濃い。自然と歴史と現代が調和した、ほんとうによい「匂い」がします。

東京から1時間半でこんな豊かな場所に行けるとは。熱海、箱根ばかりではなく、(スキー)シーズンオフの越後湯沢や妙高も穴場ですよ。何より人がほんとに少ない。酸素濃度は濃い。きわめて濃い。自然と歴史と現代が調和した、ほんとうによい「匂い」がします。

北日本新聞別冊「まんまる」発行です。またかという感じで恐縮ですが(笑)、ファッション歳時記第130回は『エリザベス 女王陛下の微笑み』に見る「女王が愛される本当の理由」。

エリザベス女王には70年間分のおびただしい量の名言があるのですが、タイトルにしたのはそのなかのひとつです。

I have to be seen to be believed.

国民から信頼されているように見られなくてはならない、という感じでしょうか。そのように振る舞い続けてきたということそのものに、信頼されるに足る絶大な根拠がある。やはり女王からは「ブランド」のエッセンスを学べます。

さて昨日、誕生日を迎えました。メッセージをお寄せくださった読者のみなさまに深く感謝いたします。イタリアでは誕生日は周囲の人に感謝する日で、自分がホストになってパーティーを開くのだそうです。私はパーティーという柄でもないので、「いちばん人に喜んでもらえて、自分もハッピーになれるのは何か?」と考えた結果、方々から頼まれていた無償の仕事をいくつか、一日どっぷり使っておこないました。この日だからこそのご恩返しとか恩送りというような感覚です。人に感謝されるためにやるわけでもないけど、結果として感謝されるのはとても気持ちがよいですね。誰かのお役に立てたと実感できるのは幸運なことです。まだまだ頼まれながらできていないこと、返さなくてはならないご恩が山積しています。心にエリザベス女王のお言葉を住まわせつつ(!)誰かのために貢献していけたら幸いです。

?ウォルポールのラグジュアリーリポート”Be More Queen“より、英国No.1ブランドとしてのエリザベス女王の在り方解説。以下ラフな抜粋です。

“ブランドの成功の要は「Authenticity (本物であること)」にある。「誰かの二番煎じではなく、あなた自身の第一級のバージョンであれ」(ジュディ・ガーランド)。

なかでも最重要なのが「本物の声のトーンを確立すること」。ナイキの「Just Do It」のように。それを書いた人は「ナイキにアイディアは与えなかった。彼らが自身の声を見つけることを助けただけ」と。

ブランド不可欠なこの「本物の声のトーン」を確立し、最もうまく使い続けているのがほかならぬエリザベス女王。すべてを支配するNo.1ルールは「タイムレスな信念と価値観を持ち、相手がだれであろうとこれを一貫させること」。

女王は変身などしない。守る価値は変わらない。自身ではない別のものになろうとはしない。強い信念をもち、目の前にいる人への共感をもとに、知的に柔軟に対応するだけ。 各ブランドはこの最高の例からラグジュアリーブランディングを学べ。”

ビジネスのインスピレーション源にもなるエリザベス女王でした。

?ZUU Online シリーズの続きです。

第4回 ショパン国際ピアノコンクールで優勝者使用。新興「ファツィオリ」のすさまじきこだわり

第5回 日本のラグジュアリーの元祖。秦ヴィトンから学ぶビジネスモデルとは

第6回 「何の役に立つ?」からの解放。宇宙ビジネスに見るラグジュアリーの喜び。

?青山ブックセンター主催、オンラインでのトークイベントのお知らせです。

これからのビジネス、文化、社会、ひいては生き方の方向を照らすのは、新しいラグジュアリーです。

ここ30年くらい世界に影響力をふるい、肥大化を起こしていたラグジュアリーブランド的なやり方を「旧型」と位置付けています。もちろん旧型も時代に合わせて急速に変化しています。旧型の変化、新型のあり方を解説します。

青山ブックセンターのイベントページからお申込みくださいませ。

6月15日(水)19:00~20:30 ズームにて。詳細はこちらです。

いきもの使いになりつつあるこの頃。

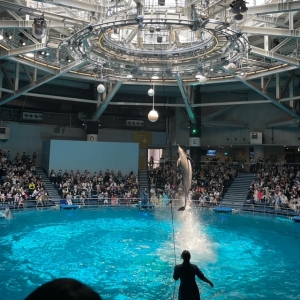

湯布院のフクロウに続き、品川のマンタとも気持ちが通じた(気がする……)。

ラグジュアリーの反対語は、ヴァルガー(下品)。この場合の下品とは、本来の自分ではないものになろうとすること。

いきものの在り方から、ラグジュアリーの根源的な本質とは何かを学ぶことができます。それぞれが本来のネイチャーを十全に発揮する。それが可能な環境を作ることまで視野に入れるのが新・ラグジュアリーの立場。

いきものの在り方から、ラグジュアリーの根源的な本質とは何かを学ぶことができます。それぞれが本来のネイチャーを十全に発揮する。それが可能な環境を作ることまで視野に入れるのが新・ラグジュアリーの立場。

イルカのパフォーマンス。イルカと人間の楽しそうなコラボ。

こうやってイルカを「働かせる」ことを虐待と批判する声があることも知っている。でも目の前のイルカも人間も、能力をフルに発揮して幸せそうに見えた。心の中の声まではついぞわからない。

「トップガン マーヴェリック」をその後アイマックスで鑑賞。30年以上も前、ケンブリッジ生活に備えて「トップガン」のセリフを丸暗記して臨んだほどの身なので、エモーショナルなポイントが多々ありました。前作をはるかにしのぐ、愛情にあふれた完璧な映画になっていました。

「おまえのようなパイロットは絶滅する」と言われ、「たぶんそうでしょう、でも今日じゃない」と答えたマーヴェリックのセリフに、スーツ史「続編」のヒントとモチベーションをいただいた気がします。

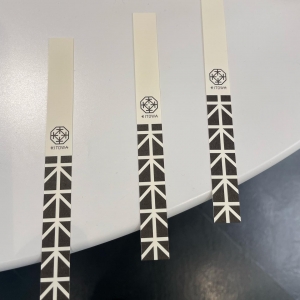

KITOWA 展示会。

「木は永遠(とわ)」という意味をこめて名付けられた日本発のメゾンフレグランスのブランドです。2018年創業。

三重県産ヒノキ、屋久島産クスノキ,青森産ヒバ、などの和木が用いられた、こころが落ちつく香りもののバリエーション。

オードパルファム、インセンス、バスエッセンス、キャンドル、ハンドウォッシュなど、ひととおり揃います。スタイリッシュな容器は有田焼。すべて日本産で、調香師、デザイナーも日本人です。

伽羅のインセンスは40本で11000円という価格帯。世界のニッチトップをめざすブランディングですね。

貴重な香木、マンションが買える価格の数々の香木も目の当たりにして驚愕。そのあたりに落ちてても価値がわからなくてふつうの枯れ木だと思って拾わないだろうな。奥の棚に鎮座するのは高価な香木の数々。個々の香木の撮影は不可ですが、全体の雰囲気フォトならと許可をいただき、ぼんやりしたイメージではありますがアップさせていただきます。

香りの濃度が強くて深い。バスエッセンスを試したところ、家じゅうに木の香りが広がって癒されました。

ムエットまでおしゃれですね。横にすると「K」というアルファベットにも見えます。

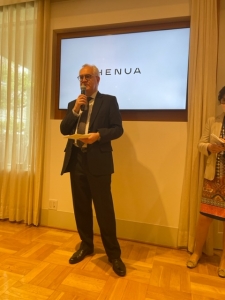

フィンランドからシンプル・ラグジュアリーコスメ、HENUAが上陸します。

発表会がフィンランド大使館でおこなわれました。

大使の挨拶に続き、ブランド創始者のひとり、Jenni Tuominenさんによる詳しいプレゼンテーション。

発表会のあと、Jenniさんに北欧的シンプル・ラグジュアリーの考え方を中心にインタビューしました。なんだか国旗を背負った「どうだ」写真になって恐縮です。

インタビューに加え、フィンランド大使館に来てみて、大使、そして大使館商務官のLaura Kopilow さんのお話もじっくり聞いて、北欧ラグジュアリーの感覚が少し理解できた気がします。ヨーロッパ的ラグジュアリーの旧型とも新型ともちょっと違う、北欧のラグジュアリー観。日本との親和性は高いと思う。

フィンランドといえばムーミン⁈

詳しくは媒体に書きますので、またご案内させてください。

HENUAの日本展開においては、candlewickがパートナーとなるそうです。PR会社のあり方も時代に応じて変わっていかなくてはならないというCEOのNoriko Silvester さんのお話も印象的でした。

このスキンケア、写真で見るより実物を見て、試してみるとそのレベルの高さを実感します。

容器にいたるまでテクノロジーが駆使されている。このケース、マグネットですっと閉じるのですよ。数々のデザイン賞をとっているというのも納得。シンプル・ラグジュアリーを体現する最先端オーガニックコスメ。フィンランドの底力を感じさせます。

こちらはフィンランドのガチャで、椅子のミニチュア。精巧に作られているのでコレクターもいらっしゃるそうです。大使館では一回400円で遊べます。

こちらはフィンランドのガチャで、椅子のミニチュア。精巧に作られているのでコレクターもいらっしゃるそうです。大使館では一回400円で遊べます。

Forbes JAPANでのポストラグジュアリー360°連載、更新しました。「『柔らかい言葉』が新しいラグジュアリーをつくる」。

デュッセルドルフで起業した、有松絞り5代目でもあるsuzusan代表の村瀬弘行さんへのインタビューからスタートしています。

後半の安西さんによる論考は、<日本の伝統文化や技術を海外にもっていく>ときに留意したいことにふれています。新ラグジュアリーの文脈で海外進出を考える方は必読と思われます。

村瀬さんは、日本の伝統文化をヨーロッパという異文脈にもちこんで、まったくコネのない土地でファッションビジネスを成功させたユニークな方です。現地の方との関係の築き方からして驚愕(のち納得)でした。

村瀬さんは新しいラグジュアリーを理解し、それを自分なりの方法で実践する方でもあります。ヨーロッパにおける「旧型」の扱いの変化の話もあり、多岐にわたり示唆に富んでいて面白いと思う。よろしかったらぜひForbes JAPANのサイトでご覧ください。

MIKAKO NAKAMURA 南青山サロン10周年おめでとうございます。

10周年を記念し、サロンが美のミュージアムになりました。

躍動をテーマにしたモノトーンのコレクションは、アーティスティックスイミングオリンピアンの藤丸真世さんがダイナミックに表現。

歴代のカシミアマント。上質なカシミアの美しさもさることながら、色使いが洗練されています。毎年、完売の人気アイテムだそうです。

ブラックフォーマル。裳の場面でも着用可能なものも。日本では地味でマットな黒が「常識」とされていますが、海外では黒で華やかにドレスアップした姿を見ることも多いですよね。

2022秋冬コレクション。ザ・ミカコという高品質な素材と、アート感ある構築的なシルエット。

10年前はファストファッションの全盛期。そのころから、「捨てることができない」ほど高品質な服を丁寧に作りつづけてきたブランド。いま、時代がついてきた、という感あります。時代を超えて世界で通用する、普遍的なラグジュアリー感を湛えています。

ミカドシルク、と呼ばれる最高級シルクを使った一着。間近でみるととんでもない迫力です。

プリンス・オブ・サステナビリティことプリンス・オブ・ウェールズ(チャールズ皇太子)が、サステナブル・マーケッツ・イニシアティブの晩餐会をバッキンガム宮殿で開催したというニュース。

新ラグジュアリーの旗手、ブルネロ・クチネリは、フェデリコ・マルケッティ率いるファッションタスクフォースに参加表明。再生ファッションのプロジェクトです。

こうして影響力のある方々がどんどん新ラグジュアリーのあり方の例を見せてくれるのは頼もしいですね。チャールズ皇太子は1980年代からすでに筋金入りのサステナ王子。「時が来た」という力強さを感じます。今後の展開にますます期待したくなります。

写真はブルネロ クチネリからのご提供です。この3人のスーツスタイルも語りどころ満載ですね(今はその場でない?)

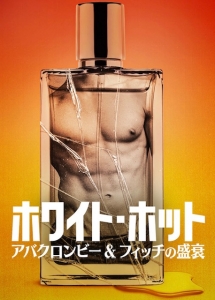

Netflix 「ホワイトホット アバクロンビー&フィッチの盛衰」。

1990年代に排他的な戦略(白人・美・マッチョ以外は排除)がウケてカルチャーを席巻したブランドが、その価値を貫いたゆえに2000年代に失速,凋落。その過程に2000年代、2010年代にうねりを見せた多様性と包摂の動き、#metoo 運動など社会の価値観大変動がありました。関係者の証言で生々しく描かれる内部の様子が非常に興味深い。

それにしても、言葉遣いにいたるまできめ細かく設定された「エリート主義+セクシー+エクスクルーシブ(+伝統)」なアバクロのブランド戦略=排他的文化の構築に驚愕。

アバクロのモデルは服を着ないで服を売った。ファッションビジネスは、服を売るんじゃなくて文化を売る、ということがよくわかる例にもなってます。ふつうに良いものがあふれる今は、ますます文化に細心の注意を払う必要がでてきます。

とりわけラグジュアリー領域にその兆候が現れやすい。新ラグジュアリーが文化盗用や人権、包摂性やローカリティー、倫理観に対して敏感になり、新しい文化を創るのとセットになっているというのは、そういう文脈に則っています。ラグジュアリーが特権的で神秘的で選ばれた人のための贅沢品という思い込みのままなのは、1990年代で止まっているのと同じ。あらゆる文化間に「上」「下」関係を作るのがダサくなっている今、ラグジュアリーの概念も大変動を起こしています。価値観をアップデートしましょう。

?ファッションジャーナリストの宮田理江さんが『新・ラグジュアリー』のレビューをアパレルウェブに書いてくださいました。

?amazonでは連休中、その他の地域経済関連書籍部門でプーチンをおさえて一位。8日の現時点でまだベストセラーマークがついてます。ありがとうございます。

日本のラグジュアリー、とりわけツーリズムから見たラグジュアリーを考えるのに読んでおきたい本2冊。

まずは、原研哉さんの『低空飛行』。

日本がすでにもっている資産を、へんに西洋化されない形で活かすにはどうすればいいのか、考えるヒントがちりばめられています。

日本のラグジュアリーホテルのあり方も、根本から考えなおしたくなります。ツーリズムを超えて、日本の資源に関し、あらゆる角度から光が当てられます。緻密な観察眼で紹介されているホテルや旅館、全て行きたくなりました。混雑がなくなる時期をひたすら待とう。

味わいがいのある美しい文章と写真が豊かな読書体験をもたらしてくれます。

インターネットがもたらしたのは、「わたしたち」の「ほの明るい時代」であるという指摘,なるほど、です。「私、私」とエゴを出す態度は、ますますはじかれていくでしょうね。

原さんつながりで、瀬戸内デザイン会議の議論を収録した『この旅館をどう立て直すか』。こちらも観光ビジネスに関わる方は読んでおいた方がよさそうです。MATCHA代表、明治国日一期の青木優さんと最近、ランチをする機会があり、彼も参加しているこの本をプレゼントしていただきました。彼はこの領域でのリーダーシップをとるほどに活躍しており、頼もしい限りです。臆せず人とコミュニケ―ションをとっていく、素直で大胆なつながり方など、見習いたい点も多い。

「モノを作る」から「価値を作る」という新しい産業の見立てという点では、新・ラグジュアリーとも通じるところがあります。

「観光とは、光を観ること」。ラグジュアリーの語源にも「光」がありますね。

もっと光を、と言ったのはゲーテでしたか。

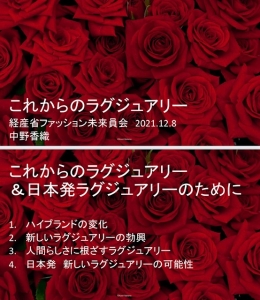

経産省のホームページで、「ファッションの未来に関する報告書」が公開されました。

経産省の本気が伝わってきます。

「ぽくない」カラフルで写真満載の資料に、失礼ながらびっくり。本にできそう。ファッションの現在・未来を概観する、少なくとも手がかかりにはなってくれそうです。短期間にこれだけまとめあげるのはちょっとすごいと思う。ぜひチェックしてみてください。

ラグジュアリー概念のアップデートに関しては、p.121あたりから出てきます。議論の一部しか掲載されないのはしかたないとして、記録に残されてない内容に関しては、『新・ラグジュアリー』に書いてあります。

「ラグジュアリーは、情報・文化格差があった富が中心の世界観から、文化の上下構造がなくなる世界における人間らしさの本質的価値追求に移行するだろう。今後は、排他的・特権的、階級や名声、神秘性といったキーワードが似合う権威世界ではなく、包摂性、文化創造&コミュニティ形成、自由な軽やかさが大切にされる世界の感覚を先導する領域になるだろう」

この感覚、怒涛のように来ています。旧型も嗅覚の早いところは変化しています。

上記の資料は、経産省HPからダウンロードしてご覧ください。ファイル重ためです。

渋谷店に続き、銀座へ。並木フラッグシップが一周年を迎えたそうです。おめでとうございます。

一周年を記念して、四代目、田辺竹雲斎氏によるインスタレーションが公開されています。

27日に完成ですが、それまでの1週間、制作過程まで見学できるようにしていたとのことです。

プロセスにこそ価値があるということを見せる、「プロセスエコノミー」的。

竹工芸の技法を用いたダイナミックな作品が螺旋階段を突き抜けて天までのびるさまはちょっと一見の価値ありです。アートとファッションと自然が絡み合い、未来を築くさまを表現しているそうです。

店内もGucciの世界観が気持ちよく貫かれております。

3階はVIPルームになっていて、エレベーターを降りたとたん思わず驚きの声を上げてしまったのですが、こちらについては後日あらためて。

4階はオステリア・グッチ。レストランです。大人気で、昼も夜も予約とれないようです。インテリアもとにかく美しい。

穴場なのが16時からのアペリティーボタイム。お飲み物だけでもOKというスペースです。お天気のよいときはテラスも楽しめそうですね。フィレンツエを思い出しました。あ~またイタリア行きたい。

オステリア直通の入り口です。こちらもひときわ異彩を放っております。

アプローチから別世界へ連れていかれますね。さてこれから大量のGucciの資料を読み込んで5月のお仕事に備えます。

「新・ラグジュアリー」でも日本発の新ラグジュアリーとしてご紹介したSHIRO。

創始者で現会長の今井浩恵さんにインタビューしました。お召しになっているのは「サカイ」だそうです。

とても楽しいインタビューでした。詳しくは後日、媒体で!

SHIRO東京本社を出て、次の場所へ向かう途中で、「香織族」の妹、安田香織さんにばったり!なんと9年ぶりでした。マスクしてても9年ぶりでも認識されたのはやはり似たような感性が流れている「名の宿命」でしょうか(笑)。いくつかのCMに出ていらっしゃいます。

この日着ているダブルのスーツは、廣川輝雄さん作です。インナーは心斎橋リフォームの内本久美子さんにお願してつくってもらいました。男性のシャツのような堅い襟はいらないけれど白い部分はしっかりと上着の襟の外にでていてほしい、かつネクタイなどの装飾がなくても首元がそこそこ華やかに見えるレイヤーがほしい、という難度の高い注文に応えてくださいました。袖口からもしっかり1.5センチ白いブラウスの袖口が出て、かつカフスボタンのかわりにパールボタンがついており、カフリンクスのような働きもします。市販の「女性用」スーツもインナーも、女性のテイラードスタイルを男性よりも軽く見ているのか、素材からしてぺらぺらしていて、まともなものにお目にかかれません。いつまでたっても需要に応えるものがでてこないので、しかたなくこちらから提案していきます。#GO TAILORED

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」、更新しました。

今回はスポーツとラグジュアリー、ソーシャルイノベーションの関係です。前半が安西さん、後半を中野が書いています。

余剰としてのスポーツにはもともと「ここではないどこか」へ連れていく意味があったので、社会変革をもたらす力があるのです。こちらでご高覧いただければ幸いです。

昨日はペニンシュラ東京「ピーター」で、心斎橋リフォームの内本久美子さんとビジネスランチでした。

たまたま黒×赤になりました。久美子さん着用のセットアップは「テルマ」だそうです。私はほとんど何も考えてない組み合わせになっており恐縮ながら……。トレンチコートは廣川輝雄さん作です。ワンピースとストールは「アクリス」です。ストールは非常に肌触りがよくて、最近は外出のみならず家でも(!)巻いています。

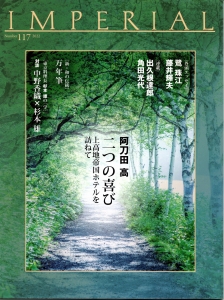

昨年12月におこなわれた帝国ホテル第14代総料理長の杉本雄さんとの対談が、帝国ホテル会員誌「IMPERIAL」No. 117に掲載されました。

杉本さんは奥ゆかしい(?)日本のホテル業界にあって積極的にサステナビリティを発信し、模範例をみせてくださっています。こうしたことが早く「あたりまえ」になってくるとよいですね。

Table 9 Tokyo にて、ひとつの季節の終わりと新しい季節の始まりを祝う会。

論外なレベルから(失礼!)5年の間にForbes5Starsを2ホテルで獲得、4Starsを2ホテルで獲得、という目覚ましいホテルブランディングが行われた、奇跡のような過程に立ち会えたことは、この上ない幸運でした。

シティエリア統括総支配人だった武井久昌さん(中央)のカリスマ的なリーダーシップ、マーケティング総支配人だった林佳代さん(左)の愛と決断実行力。あとに続くスタッフの自立した創造力と鮮やかな連携。個人の力が互いへのリスペクトと信頼によって結びつき、強いチーム力となって目覚ましい結果をもたらす成長のプロセスを目の当たりにしたことは、かけがえのない体験になりました。

「あなたの期待を超えていく(Beyond Your Expecations)」をコンセプトに輝いた季節は終わり、組織の大改革に伴い、シティエリア、首都圏エリアという体制は役目を終えました。4月からそれぞれ新しいステージに移ります。スタッフのみなさまのますますのご活躍を心より応援しています。

あれこれと巻き込んでしまったみなさまにも、ありがとうございました。

ブランディングやマーケティングは四半期の数字だけ見ていても上手くいきません。すぐには結果が見えない「人」への投資、発酵の時間が必要です。それを理解して大胆な改革や投資を自信をもって進めた武井さんは、骨の髄からホテルの仕事を愛する本物のホテリエです。各国大使と互角に社交もできる外交力まで備えた総支配人は、日本では貴重な存在です。いったん退任されるのはさびしいことですが、さらなるご飛躍の機会が控えていることを信じています。

今日から新しい環境で働きはじめる方も多いと思います。どうぞお身体大切に。幸運とご健闘を祈ります。

テーブル9も5周年になります。たくさんの思い出がつまった美しいレストラン。いっそうのご発展をお祈り申し上げております。

3月には社外役員養成講座を修了しました。

いくつかの企業のブランディングアドバイザーを務めているなかで、財務、法務、コーポレートガバナンスの基礎知識が足りないことを痛感したためです。そんなことは求められていないジャンルであるとしても、やはり最新知識をアップデートしておくことで、よりリスクの少ない的確な助言をすることが可能になります。

十数人の同期の受講生のみなさまのプロフェッショナルな言葉遣い、立ち居振る舞い方にも非常に刺激を受けました。ひととおりの基礎講座と心構えや振る舞い方を学んだうえで、さらに何を学ぶべきか、深めるべきかが明確になりました。

より高く広い視野からお役に立てるよう、さらなるブラッシュアップに努めます。

Suzusan展示会。ドイツで活躍するデザイナーの村瀬弘行さん(写真、右から二人目)はじめスタッフのみなさま。村瀬さんは3年ぶりの来日。

有松絞を現代的に翻案した高級素材の製品は海外で人気があり、売り上げの75%がヨーロッパとのこと。

インテリアファブリックはホテルにも納められている。

照明のカバーに使われている布は防炎で、絞りが光に陰影をもたらします。ディオールにも納められているそうです。バッグも実績のあるハイブランドのデザイナーとコラボ。

照明のカバーに使われている布は防炎で、絞りが光に陰影をもたらします。ディオールにも納められているそうです。バッグも実績のあるハイブランドのデザイナーとコラボ。

日本発の新しいラグジュアリーとして栗野宏文さんが筆頭に挙げたのがこのブランドでした。村瀬さんのお話によれば、ヨーロッパでも脱・旧型ラグジュアリーが進み(=コングロマリットと契約しない)、新しいラグジュアリーに支持が集まっている(=規模は小さくてもクリエイティブで上質なものを作っているところと契約する)そうです。

LOVE という文字が柄になってます。

ハート型が柄になってる。いわれてみれば!

展示会場の裏参道ガーデン。このあたり一帯、この手のシブいおしゃれ感があふれすぎていて、心身ともに迷子になりました……(笑)

村瀬さんがドイツから持ってきてくださったオーガニックチョコ。おいしいすぎてついつい食べすぎ。

すでに海外大手メディアにも取り上げられたり、中学の教科書になったりしているようですが、いずれ名古屋まで行ってじっくり取材してみたいブランドです。村瀬さんはじめみなさんあたたかくて素敵で、Love?

人が素敵だと、その人がやっていることまで素敵に見えてくるってこと、確実にありますね。もちろん仕事それじたいも大前提としてすばらしいのですが。投資家が、ビジネスの内容ではなく人を見て投資するかどうかを決めるというのも理由があります。

仕事磨きやスキル向上も大切ですが、魂とか心とか、見えないものを磨くことは、それ以上にだいじ。ということまであらためて実感させられました。世界に向かって愛を放射する人でありたいですね。

ヴァンクリーフ&アーペル銀座本店のサロンで、春のコレクションを祝うフラワーワークショップに参加させていただきました。

世界中から集められた珍しい花の背景を聞いて、自分で花を選んで花束を作る。

マスク越しにも感じる強い花の香りに包まれ、花をめぐる勉強をたっぷり楽しませていただきました。

トップ写真の巨大な花は、南アフリカのキングプロテア。花言葉は「王者の風格」。いまは端境期で南アフリカでも50本から100本くらいしか手に入れられなかったらしいですが、それがぜんぶ、銀座のヴァンクリーフに来ているという。

南アフリカの生産者の笑顔。花を通じて幸せのリレーを、と語る小林さんも笑顔がすてき。

世界の植物相は6つに分けられるのだそうです。ご覧のように、南アフリカはかなり特殊な層になる。それで珍しい植物が多いらしい。ワイン畑のとなりに(商品としての)花畑がある、ということも多いそうです。南アフリカの写真をたくさん見ているうちに、次の旅先としてぜひ行ってみたくなりました。

キングプロテアは糖分が多く、花が咲くと鳥がつつきにきます。それを防ぐため、商品としての花にはこのように覆いをかぶせて鳥から守っているとのこと。大切に育てられる過程を見ていると、運賃もあるけれど、高価なのは納得。ちなみにキングプロテアは1本あたり5000円から1万円もするそうです。

キングプロテアは糖分が多く、花が咲くと鳥がつつきにきます。それを防ぐため、商品としての花にはこのように覆いをかぶせて鳥から守っているとのこと。大切に育てられる過程を見ていると、運賃もあるけれど、高価なのは納得。ちなみにキングプロテアは1本あたり5000円から1万円もするそうです。

アレンジの指導をしてくれる松下さん。花を加えていく方向はじめ、アレンジのコツを学びます。花の位置付けに応じて、花や葉を「ベッド」や「シーツ」と呼ぶなど、知らなかったことだらけ。

私の作品。キングプロテアはどっしりと驚くほど重かった。しあげに手前にあるような蝶のオーナメントを飾ります。これはヴァンクリーフの新作「Two Butterflies」のプロモーションなので、お約束ですね。世界中の珍しい花に囲まれてのプレゼンテーションは本当に楽しかった。

ハーブティーにまで蝶が舞います。ここまでやるからこそのブランド力ですね。味も香りも春らしくて幸せな気分になれました。

新作コレクション、Two Butterfiesはむしろさりげなく紹介されます。

絶妙なタイミングでの流麗なサービスにもうなりました。押し付けを全く感じさせず、新作の魅力を体感させるすばらしいコミュニケーション、学びたい。

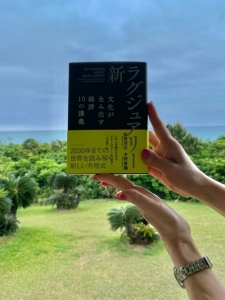

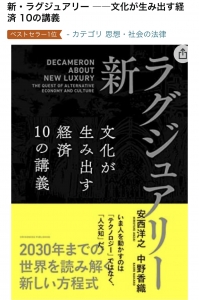

28日発売の新刊の見本が届きました。当初、デザイナーさん提案の黄色に、「これは日本では安売りのイメージと結びつく」と意見したのですが、その後、いくつかの検討段階を経て、この「攻めの黄色」「未来の幸福の黄色」を、安っぽくならない洗練された色調で仕上げていただいた次第です。

内容もこの2年間の発酵段階を経た濃いもので、読み応えのある310ページになっています。

次の社会、次の経済のあり方を考える視点を提供しています。アマゾンのカテゴリー「思想・社会の法律」部門で依然、ベストセラーを獲得しています。

私のパートにおいては、イギリス文学、ダンディズム史、ファッション史、内外のモード事情……とこれまで研究してきたことを総動員して「新・ラグジュアリー」論に結集させました。逆に、40年ほど前の純粋な文学論の研究がラグジュアリーを分析するヒントを与えてくれたことに今になって気づいています。やってきたことが、とても長い時間をかけて、当時は思いもしなかったところで活きる。「こんなこと、何の役に立つのか?」とくさらず即効性を求めず、プロセスに真剣に取り組むことが、いつの日かそれが予想もしなかった報酬となって降ってくる。多くの仕事において必ずそういうことがあります。自然界の摂理のようなものだと思う。ガウディの言葉を借りれば「神は急いではいない」のです。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。

今回は「関係価値とラグジュアリー」について。

ホストとゲスト 「関係価値」とラグジュアリー | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

インスピレーションの源となってくださったのは、ラグジュアリー講座Letters From Nowhereの受講生の方々です。この講座では講師と受講生の間に「上」「下」関係なく、フェアに議論が交換されていました。今回、紹介させていただきた宇宙エンジニアの村木さん、資生堂の鈴木さん、アイコーポレーションの菊地さん、ありがとうございました。

他の受講生の方々も素晴らしく知的で自由な発想の持ち主ぞろいで、想像力を刺激されました。あらためて敬意と感謝をささげます。

13日には、国島J Shepherds の生地を使ったAdjustable Costume によるノーフォークジャケット発売記念ライブをご視聴いただきありがとうございました。

ムーゼオ・スクエアのスタッフさんたちが丁寧に準備、配信してくださり、楽しいライブになりました。後日、文字化されてMuuseo Squareにアップされます。

また、繊研新聞にはすぐに記事化されました。感謝。

写真は、J Shepherds のインスタグラム・ストーリーより。

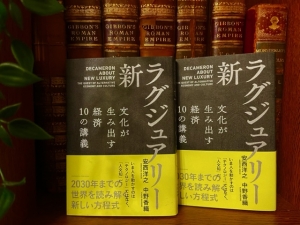

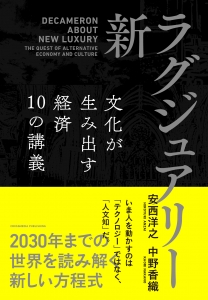

さて。発売前ではありますが、『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』は、「思想・社会の法律」部門および「売買契約」部門でアマゾンのベストセラー一位になっております。ありがとうございます。それにしても「社会の法律」って!

昨秋、経産省が主催した「ファッション未来研究会」の全資料が公開されました。私は第4回で「新しいラグジュアリー」に関するプレゼンを。その時に使った資料の一部も公開されています。

.

研究会後、すぐにNFTに対して動くなど、経産省の対応には本気度が感じられます。

よろしかったら、経産省ホームページで全容をご覧くださいませ↓

ティエリー・ヴォワザン氏がシェフとして招聘されているメインダイニング、「レ セゾン」。

オープン当初から存在するという個室にご案内いただきました。

ガラスの上に浮遊しているように見えるバターは、パンプリー・バター。

前菜の前のアミューズからして驚かされます。見た目も美しいですが、心が揺さぶられるおいしさ。

ポワロ―・ヴィネグレット、ティエリー・ヴォワザン・スタイル。トリュフが仕上げにかけられます。

それぞれのお料理に合わせて選ばれるワインがこれまたすばらしく、感激するばかり。

マスタード風味のフランス産ヒラメのグリエ。ソースシャンパーニュ。

上の平目のお料理で出た白皮とエンガワを使った、フランス風茶わん蒸し。食材を無駄にしないで新しいクリエーションに有効利用するという発想には、杉本総料理長の影響も感じられます。実際、サービススタッフが「杉本(総料理長)が来てから現場ががらっと変わった」と称賛していました。

シャンパーニュソースなので、お酒は再びシャンパーニュに戻ります。

殻付き黒アワビのゆっくりロースト。海の香りのソース。

黄金軍鶏のドゥミドゥイユ仕立て。一品一品が、このようにドラマティックに登場してくるんですよね。感動に追いつかない自分のボキャブラリーの貧しさがつらくなってきます。

サービススタッフもソムリエも本当に洗練された身のこなしで、流麗で自然な動きを見ているだけでうっとりさせられます。

こちらが驚愕(ボキャ貧……)の黒トリュフのパイ包み焼きです。なんとパイの中には黒トリュフがまるごと入っているのです。まるごと黒トリュフをかじったのは初めてのことでした。

プレデザートのさっぱりしたシャーベットの後に出てきたのは、ほのかな甘みの苺のデザート。ここで粉もののケーキを出さないセンスがすてき。フレンチのデザートってこのくらいさっぱりしているのがちょうどいいと思います。

オリジナルのハーブティーも未体験のおいしさで、聞くと厨房でオリジナルで作っているので販売していないとのことです。

デザートワインまで気品にあふれていました。

「レ・セゾン」のフレンチがなぜここ一番のときに選ばれるのか、ゲストの期待を超えていくもてなしとは何なのか、深く学ばせていただいたレストラン体験になりました。

ひなまつりですね。こちらは帝国ホテルの2階に飾られている5段のひな段。7段のは地下1階に飾られていましたが、なんというか、めいいっぱい豪勢にしなくても慎ましく品よくあるほうが好感もてる、という時代のムードをこの5段のひな壇が表現しているような。

それにしても、いつもながら「季節感の王道の表現」というのを帝国のプレゼンテーションから学べます。

インペリアルフロアに宿泊しました。

セキュリティがしっかりしていて、レジデンスのような雰囲気の廊下。外資系のような「色気のある暗さがない」というのが日本スタイルの照明で、ちょっとほっとします。

家具は重厚な木材が使われています。「ニヤトー」「サペリマホガニー」という素材が使われているそうです。

眺めも完璧です。東京駅、日比谷公園、皇居が見える。

水回りもシックです。お風呂はとりわけ使い勝手よく作られています。洗面場には一輪の薔薇の生花。これがとてもうれしい。アメニティは「アユーラ」、メイドインジャパンです。

基礎化粧品セットはミキモト。メイドインジャパンに徹しています。きめ細やかに対応いただくスタッフも和服の女性。日本的なおもてなしが徹底されています。

総料理長の杉本雄さんから華麗なウェルカムスイーツが届いていました。下はマカロンです。ずっと飾っておきたいくらいの美しさです。

いよいよ初校ゲラが届き始めました。

『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』(クロスメディア・パブリッシング)、3月末に発売予定です。Forbes JAPANでの連載の共著者、ミラノ在住の安西洋之さんとの共著になります。連載の方向は踏襲しつつ、内容、形式は大幅に書き換え、ほぼ書き下ろしです。

次の本も(というか本来そちらが早いはずでしたが逆になってしまい)淡々と進めております。

北日本新聞別冊「まんまる」、連載ファッション歳時記第126回は「宇宙から帰還したカウボーイハット」。

Forbes Japanでも紹介しました村木さんのお話を、別のアプローチで書いています。

すっかり宇宙視点でモノを見るようになったこの頃。「視点を変える」と見慣れたものも少し違う見え方をしてきます。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」更新しました。

今回は、ソニーの宇宙ビジネスとラグジュアリーの関係についてです。

宇宙エンジニアにして宇宙哲学者でもある村木祐介さんに取材をしました。前半を安西さん、後半を中野が書いています。「スフィリズム」「スペーシアン」などの宇宙哲学用語も新しい視点を与えてくれます。

〇NewsPicks で取材を受け、コロナ後のファッション、ファッションビジネスから見る社会の変化について語りました。

【直言】ファッションが示す、「サステナブル」の次 (newspicks.com)

・デザインよりも企業姿勢

・サステナブルの次に来る「コンシャス」

・人権、ジェンダー、文化の盗用に見る「脱植民地主義」

・アニマルフリー、ビーガン、産地の幸福

・1970年代の多文化主義の見直し

・現実世界での機能主義、デジタル世界での夢追求

こういうワードにピンと来たらぜひお読みいただけますと幸いです。ラグジュアリーブランドやモードの世界にとどまる話ではありません。文化の盗用問題、人権の問題に関しては、全員が「意識的」でなければならない時代になっています。

〇「JOJO magazine 2022 spring 」ジョジョファッションの解説をいたしました。3月19日発売です。

パブリックスペースにいらっしゃる方々もゆかたという環境なので、カジュアル着物で歩いていてもまったく違和感のない絶好のロケ地でした。

ダースベイダー×アカレンジャーをイメージしたコスプレか?と笑われる前提で…。

日本のクリエイターの応援活動でございます。

赤い備後木綿のカジュアル着物は、大阪で「音遊」を立ち上げた宮田真由美さんプロデュース。

帯は宮田さんの夫君、宮田雅之さんが展開する和男師のもの。姫路レザーをエナメル仕上げしてあります。バックルは漆塗りで螺鈿の装飾でしあげてあります。

赤い着物はノブさんこと関西学院大学教授の井垣伸子さんが着ているのを見てクリエイターにコンタクトをとり、日経で記事化、自分でも買ってしまいました。ゆかたのように簡単に着ることができます。(着付けが下手なのは見逃してくださいませ)

羽織っているコートはH&Sons 廣川輝雄さんの傑作。表は総カシミア、裏地は赤薔薇柄です。

熟練テーラーが自由な創造力を発揮するととんでもないラグジュアリーが生まれるという、ブルネロクチネリ的な例でもあります。

日本の職人さんは生真面目で決められた枠内のことを誠実に丁寧にこなしていいものを作る、というステレオタイプのイメージがあるようですが、いやいや。そういう仕事ももちろん大切なのですが、秘めたクリエイティブ・ポテンシャルも相当高いのです。職人の枠を超えて、クリエーター、デザイナー、アーチストとして世界に羽ばたいてほしいと思う方が大勢いらっしゃいます。(くどいけど、職人は職人として貴重な仕事をなさっているのですので尊敬しているのです。ただ、報酬や評価の問題になった時に、職人とデザイナーではけた違いになることがある。それ、悔しくないですか?)

職人、デザイナー、アーチストの違いについては、安西さんのこちらの論考が参考になります。

「職人とデザイナーの違いは何か?と聞かれたあるデザインの巨匠は、『椅子とは四本の脚があり座面があるものと考え作るのが職人。デザイナーは階段の一つに座布団をおいたのも椅子と考える』と答えた例があります。(中略) 職人とアーティストの違いに関しては『職人は扱う材料と技術の枠組みでの伝承をメインにおき、アーティストはアート史のなかでの評価に注意を傾ける』」

産地、作る人、売る人、着る人、関わる人全てが自由な想像力を発揮しながら有機的につながり、未来への持続可能性の広がりをみせるのが、新しいラグジュアリーのあり方です。人間はシステムの歯車ではないし、ブランドの権威をありがたがる植民地の民でもない。

海外のお墨付きや権威をありがたがる「植民地の民」メンタルから、いいかげん、脱出しましょう。

Be Independent. Be Confident. Be Imaginative. (で、ここで英語かい。笑)

くどい写真が続いてげんなりしていらっしゃるかもしれないので、癒しの雪だるまを。リッツカールトン日光のスタッフが作っていらしたようです。お子様たちをも楽しませようとするホスピタリティ、ほんとうにすばらしかった。

『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』クロスメディア・パブリッシングより3月28日発売です。アマゾンでの予約受付が始まっています。

新刊発売のお知らせです。『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』が3月末、クロスメディア・パブリッシングより出版されます。ミラノ在住の安西洋之さんとの共著です。アマゾンでの予約受付が始まりました。

コロナ禍に入ってすぐに多くの方々と対話、取材、議論を重ねてきました。最後は宇宙視点まで含んでいます。これからの10年を見据えた社会と経済のあり方を考えるための「新しいラグジュアリー」という視点、読者のみなさまと共有できればと願っています。

Forbes 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」更新しました。

写真は、アポロ11号月面着陸ミッションです。©NASA

安西洋之さんがリーダーシップをとるLetters from Nowhereの講座に参加してくださっている「受講生」(と呼ぶにはあまりにもレベルが高い方なのですが)のひとりに、JAXAとSony で宇宙開発に携わっている村木祐介さんという方がいます。

昨日、安西さんとともに、村木さんにソニーが来年から始める宇宙プロジェクトについてZOOMでインタビューしました。視点が限りなく高くなり、世界観が転覆するくらいおもしろい哲学的な話になりました。まだ感動さめやらずですが、次回のForbes の連載で村木さんのお話を一部紹介します。

宇宙はいまのところ、究極のラグジュアリーを考えるのに最高の「教材」かもしれません。

日本経済新聞「ロレックスに走る人々」第3回で取材を受け、コメントしました。

私は時計の専門家でもなく、ロレックスのPR戦略を中心に質問されたことに関し、お話したのですが、連載全体を読んでみて、ロレックスそのものに高級品として罪はないのですが、ロレックスを買うために生まれている状況がなんというか、「貧乏くさい」なと感じました。(記事そのものは良く調査されており、興味深いです。記者さんは誠実に取材し、まとめていらっしゃるので、記事内容そのものに疑義を向けるわけではまったくありません。)

ロレックスを買うために100回も200回も通う「ロレックスマラソン」をしなくてはならないとか、クレジットカードの上限を上げるとか、転売ヤーが大儲けしてしまうとか。ロレックスはたしかに高品質・高価格・稀少であり、モノ自体は高級品としてまちがいなくよいのですが、それをとりまくこうした状況にはどうしたって「貧乏くささ」が感じられるのです。

(念のためにお断りしておくと、私は「貧乏」そのものをジャッジしているわけではありません。社会経済的な指標はここでは問題にしていません。森茉莉の「贅沢貧乏」にも描かれるように、「貧乏」と「貧乏くささ」は別物です。「貧乏くささ」は不作法な感じとか美意識皆無の感じとか、つまりLuxuryの反対語であるVulgarに通じます。)

その「貧乏くささ」は何なのか? を解説した安西洋之さんの記事が秀逸ですので、ぜひお読みになってみてください。

高品質・高価格・稀少・丁寧な職人技という条件をクリアしたからとて必ずしもラグジュアリーにはなりえない、のですね。

脱コンテクストでモノとしてのスペックを合理的に追求しすぎた結果、このどうしようもない「大衆的な」「貧乏くささ」を招いていると安西さんは指摘します。

じゃあストーリーで補完すればよいのか? といえばそうでもなく、ストーリーはコンテクストのある部分を切り取っただけの「痩せた現実」でしかない、と。「痩せた現実」の合理性をつきつめた果てが、転売ヤーの異常性。

「ラグジュアリーはモノとコンテクストの重なり合いで人々から認知される」

「豊饒な要素、つまりはモノの置き方、扱い方、その振る舞いが醸し出す雰囲気に至るまでの要素」「扱う人の人格という魅力」すべてを視野に入れた豊饒な現実があってこそのラグジュアリーであるということ、理解しておきたいものです。

何度も繰り返しておりますが、この30年間に巨大資本によって捏造されてしまったラグジュアリービジネスは、本来のラグジュアリーとは乖離してしまっています。

本来のラグジュアリーはコンテクスト全体(作る人の尊厳、売る人・使う人の魅力、土地、技術の歴史や革新)を含む豊饒な意味あるもので、ここに立ち返ることで地域文化、ひいては社会が再起動できるのではないでしょうか。

ラグジュアリー=高級品、高い付加価値を付けた富裕層ビジネス、という思いこみないし偏見からまず脱しましょう。

(そんな提言を書いた本が春に出ます。また、Forbes での連載「ポストラグジュアリー360°の風景」過去アーカイブはこちらにまとまっていますので、よろしかったらご覧ください。)

(トップ写真は銀座・和光のディスプレイです)

スペインの磁器ブランド、リヤドロとザ キャピトルホテル東急のインテリアコラボレーション。プレビューにお招きいただきました。

スイートルームやパブリックスペースにリヤドロがしっくりとけこんで、別次元のエレガントな空間になっています。

圧巻のシンデレラワールド(360°どこから見ても完璧)から、各所におかれるランプ、置物、総支配人の胸元のピンバッジにいたるまで、ありとあらゆるテイストのリヤドロ。

こちらはモダンなリヤドロです。

それにしても、この手があったか! というコラボですね。

ホテルのインテリアと磁器、お互いに魅力を引きたてあっています。リヤドロの購入を迷う人にとっても、店舗に飾られるよりインテリアとしてしばらく一緒に過ごしてみると、自宅におくときのイメージがしやすそう。

パブリックスペースにおかれたおひなさま。どこかスペイン風のお顔? 磁器なのでお手入れもラク。

サイのボディのシワまでリアルで精緻。ランプも磁器です。ひらひらした花びら状の磁器が、光をロマンティックに拡散します。

この日限りの内覧会場として案内されたザ・キャピトル スイートに置かれた流鏑馬。奥に立つのは総支配人の末吉孝弘さん。

ザ・キャピトル スイートにはビートルズが滞在していたときの写真も飾られています。外に出られないのでスイートでいろいろ工夫して楽しんでいたそう。バーコーナー、キッチンもついたすばらしいスイートです。

総支配人、末吉さんの赤いピンバッジもリヤドロです。ホテルのロゴは鳳凰。

ザ・キャピトル スイートのデスク周りもすばらしく、本のセンスがよくて、なんとOED が全巻おいてある!

コンセプチュアルルーム「リヤドロスイート」のバスルームまわりも広々とシックに作られています。アメニティはゲラン。ゲランのホテルアメニティは珍しいかも。

クラブラウンジにもご案内いただきました。クラブラウンジに飾られる、伊達政宗直筆の書。

クラブラウンジはお皿もこのように「真っ白ではない」焼き物。テーブルの高さも、バータイムと朝食タイムで変えられるような特別仕様になっています。ここのクラブラウンジには鉄板焼きができる設備があり、毎日、食材も変わるので大人気だそうです。

リヤドロ スイートは5階という低層階に作られています。リヤドロのランプがとけこんでいますね。ここは周囲に日枝神社、国会議事堂などがあるパワースポットでもあります。リヤドロとのコラボインテリアは、1月12日から5月5日までおこなわれています。

13日におこなわれたラグジュアリーとサステナビリティ対談、公式写真です。帝国ホテル第14代東京総料理長、杉本雄さんにお招きいただき、これからのラグジュアリーについて話しました。

ラグジュアリーはサステナビリティを前提とします。対立するものではありません。

先日アップした「サステナブルポテサラ!」、近日中に私の言葉での記事も出ますが、サステナビリティって制限があるゆえに職人の創造性が発揮されて、すごいものができるんですよ。

捨てる前に考えよう。そこから何が創れるか? ここで本来の人間らしさが試され、それが十全に発揮されると、プライスレスなラグジュアリーが生まれます。

こちらのサイトで記事になっています。

まずはマイナビ。

パリ・ビストロさんでも。

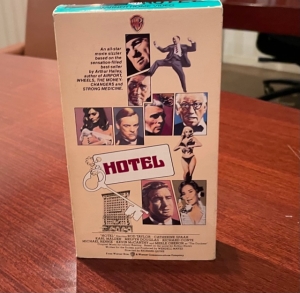

1966年制作の映画「Hotel」鑑賞会。

ホテルの総支配人の理想的なあり方が描かれています。

一方、資本家と総支配人の関係、老舗ホテルと新興ホテルとの確執など、シブいテーマも。グランドホテル形式で描かれる数々のドラマが最後に一気に収束する。原作はアーサーヘイリー。

女性が総支配人を誘惑する大胆にしてさりげなすぎるやり方にも倒れます。笑。ジャクリーヌケネディの影響力がファッションはじめ、いたるところに及んでいます。

鑑賞会に先立ち、新横浜プリンス最上階のTop of Yokohama で食事会でした。こちらは、正直なところ、それほど期待していなかっただけに予想以上のハイレベルのお料理で満足感高し、です。周囲に高いビルがないので、見晴らしよき絶景も360°楽しめます。総料理長の石田敏晴さんとアシスタントマネージャー北原和則さんはじめスタッフの今後のいっそうの躍進に期待します。ほんと、ここ穴場。高層階からの眺めに囲まれ、ほっとくつろぎながら美味しいお料理を楽しめるよいレストランです。

総支配人が専門家にして総合職として育てられることが少ない日本のホテルカルチャー。あらゆる教養と貫禄を備えた人間味のあるホテルマネージャーが今こそもっと大勢必要だと感じます。あるいはそんな存在は時代遅れなのか? いや。新時代のホテルにふさわしい総支配人という存在、あったほうが絶対楽しい。

ブリティッシュ&クリスマスの装飾がいたるところに。

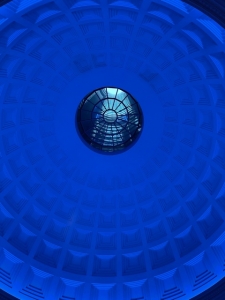

ドーム型天井の上は、吹き抜けになっています。

本日付けの日本経済新聞「モードは語る」は、アニヤ・ハインドマーチが新しくリリースしたユニバーサル・バッグについてです。

エコバッグ創案者による、エコバッグのバージョンアップ。というかカテゴリー新設。代用、代替という発想から一歩脱すると、新たな視野が見えてくる(かもしれない)。

Forbes のポストラグジュアリー連載、更新です。今回はラグジュアリーとマナーとの関係。

連想されがちな「ファーストクラスのなんたら」とか「一流のどうたらこうたら」とは全く次元が違うアプローチです。前半が安西洋之さんで想定外の視野からの問題提起。後半を中野が英国紳士文化の視点から書きました。

こちらでご覧くださいませ。

また、これまでの連載がすべてまとめてアーカイブとして整理され、公開されました。「ポストラグジュアリー360°の風景」、まとめてどうぞ。

新しいラグジュアリーに関する能楽堂の講演が、マリー・クレールのサイトにテキスト化されて掲載されています。

ハイブランドの変化、時代の変化に応じた新しいラグジュアリー観、日本の可能性などについて詰め込んで語っています。

こちらでご覧いただければ幸いです。

珍しくジドリしてみたのは、帝国ホテルの「新婦控え室」。

すばらしいメイク用ミラーや全身が映る三面鏡があるお支度専用の控室で、バストイレも当然のように広々と備わる。

この日は帝国ホテル総料理長の杉本雄さんと「ラグジュアリーとサステナビリティ」についての対談でした。

写真は杉本さん考案による廃棄を出さないポテトサラダ。ジャガイモの皮は、手前のスプーンに盛られたソルト、ポテサラの上にかけられたジュレ、そしてお料理の上にアレンジされた皮のフライに変身しています。

廃棄を出さないためにかえって手間ひまがかかる。でも工夫することで驚きのクリエイティビティが発揮されます。ここに高い付加価値が生まれます。

皮を使ったソルトは、サステナブルソルトとしてこんなに素敵にトランスフォーム。

ポテサラに合う色を想定してドレス選びました。アクリスです。

ラグジュアリーとサステナビリティに関しては、もう競合とか業界とか言っている場合ではなく、境界を取り払って全員で、ひいては地球全体で取り組むべき問題。オーディエンスには食のライターの方が多かったのですが、そういう話もしました。

それにしても、いつかは再訪したい新婦控室。

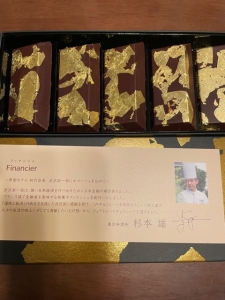

こちらは、フェアトレードチョコと金粉を使った杉本さん渾身のフィナンシェです。道徳と経済を両立させた渋沢栄一へのオマージュだそうです。

ホテルロビーのクリスマスツリー。

能楽堂講演のあとは、ケリングジャパン本社にて「Fashion & Biodiversity」展の内覧。

ファッションのルーツや、私たちが直面している危機がどのようなものなのか、わかりやすく展示されています。

ケリンググループのブランドが具体的にどのような試みをおこなっているのかも解説されています。上はバレンシアガのアップサイクルジャケット。レザーは汚染の原因となる金属を使用しないメタルフリー製法によってなめされています。

こちらはグッチ。Demetraという新素材が使われています。非動物由来のサステナブルで再生可能の素材。

26日から28日まで開催されました。

25日、読売新聞主催「Yomiuri Executive Salon 2021」で講演をしました。

セルリアンタワー能楽堂にて。

舞台は靴がNGで足袋です。橋掛にはこのような五色の幕があり、両側からくるくると幕を上げてもらいます。その下を通って舞台に向かって歩きます。

©Yomiuri Shimbun

ドレスは若槻せつ子さんのRobe de Kimono。これを着ることになった経緯は、「まんまる」連載に記事にしてありますのでよろしかったらバックナンバーをご笑覧ください。

聞き手として絶妙な反応とともに話を進行してくださったのは、読売新聞からマリー=クレール副編集長として出向している高橋直彦さんです。2018年の同サロン以来です。

©Yomiuri Shimbun

タイトルは「深化するラグジュアリー」。

©Yomiuri Shimbun

この2年間、ひと月一回の研究会を通して深めてきた「新しいラグジュアリー」に関するテーマでもあり、いままさにミラノの安西洋之さんとの共著を進めているテーマでもあります。

終了後、セリルアン最上階でおこなわれた懇親会会場にて。おかげさまで好評を博したことを知らされ、ほっとしました。

内容もコロナ禍の2年でみっちり研究してきた成果ですし、ドレスにも深い経緯があり、着るために-15センチ減。とにかくエネルギーを使い切った講演でした。

セルリアンで前泊しました。

高級なビジネスホテルといった趣の、使いやすいホテルですね。スタッフもてきぱきと親切。

関わってくださったすべての皆様に感謝します。

お部屋は全3室。すべて異なるテーマで創られています。

お部屋は全3室。すべて異なるテーマで創られています。