日本経済新聞連載「モードは語る」。本日夕刊では、丹後の「民谷螺鈿」に取材した螺鈿織を見ながら考えたことについて。伝統を未来につなぐには何が必要かを、話を聞き、考えてみました。電子版は有料会員のみですが、こちら。

写真はグオ・ペイによる螺鈿織を使った2019年春夏クチュールコレクションです。©Guo Pei.

丹後の螺鈿を手がける民谷共路さんを取材。きらきら光るものはやはりラグジュアリーの原点なのですよねえ。

そもそも丹後に来るきっかけになったのは、MIZENの展示会でした。螺鈿を使ったとんでもなく美しいアイテムたちを見てしまったことです。天然のきらきらの輝き。これがシルクと調和するとなんともいえない幻想的な作品になる。ぜひ一度、作るプロセスを見たいと思い、MIZENデザイナーの寺西さんにおつなぎいただいた次第です。

民谷さん取材中の光景。ご案内を引き受けてくださった北林功さん撮影。

ルイ・ヴィトン、ディオール、ハリー・ウィンストンはじめ高級ブランドが民谷さんの螺鈿や箔を使った生地で作品を発表しています。詳細記事は後日。しばしお待ちくださいませ。

北林さん、民谷さんと。ありがとうございました!

丹後に取材旅。職人さんにお話を伺う合間のプチ観光です。今回のご案内役をお引受けくださった「Design Week Kyoto」の代表理事、北林功さんにご案内いただきました。

まずは「立岩」。高さ約20mの一枚岩です。地下から上昇してきたマグマが固まり、その後の侵食により周囲の岩石が削り取られてこの岩が残されたといいます。

周りにお土産店など皆無というそっけなさがいい。いわゆる「観光地」はどこも資本主義のにおいがぷんぷんしすぎるのです…。

周りにお土産店など皆無というそっけなさがいい。いわゆる「観光地」はどこも資本主義のにおいがぷんぷんしすぎるのです…。

倭文(しどり)神社にもご案内いただきました。

織物の守護神とされる「天羽槌雄命(あめはつちおのみこと)」を祭神として、毎年春に、丹後ちりめんの繁栄を伝える三河内(みごち)曳山行事が開催されるとのこと。全国に倭文神社はいくつかありますが、そこはすべて絹織物との関連が高い地です。

織物の守護神とされる「天羽槌雄命(あめはつちおのみこと)」を祭神として、毎年春に、丹後ちりめんの繁栄を伝える三河内(みごち)曳山行事が開催されるとのこと。全国に倭文神社はいくつかありますが、そこはすべて絹織物との関連が高い地です。

それにしてもどうやったら「倭文」を「しどり」と読むことができるのか…(笑) 初見ではかなり難しいですよね。

私は名前に「織物」と「香水」の各一字が入っているためか、この領域に呼ばれることが多い気がします。謹んで参拝してまいりました。

「ゼロニイ」7月号に掲載された、スパイバー社関山和秀さんのインタビューがウェブでも公開されました。こちらからご覧ください。

ファッションのための繊維は当初の目的ではなかったのですが、まっさきに反応してくれたのがファッション業界であったと。社内ではむしろ「ファッションのような軽いことをしたくない」という反対が起きていたそうなのです。それでも関山さんは、理解してくれる業界があるなら、そこから一緒にやっていけばいいではないか、と。大きな目標を掲げたらその程度の批判は「誤差」でしかなくなる、というものの見方にもスケールを感じたなあ。

人類が奪い合いをする必要のない無限の資源、それを作り出すことで世界平和を目指すという関山さんの志の高さに感銘を受けています。

北日本新聞ゼロニイ 7月号が発行されました。鶴岡市のスパイバー本社に伺い、CEOの関山和秀さんに取材した記事を書きました。

関山さんは最高にかっこいい方です。人類にとっての普遍的価値を紡ぎ出す、と決めているのですから。

なお、スパイバー社は、日本から唯一オートクチュールウィークに参加するYuima Nakazatoの親会社でもあります。

JBpress autographに開催中の「カルティエと日本」展のレビューを寄稿しました。

多くの意味で「結び」の威力を感じさせる展覧会です。個人的に驚いたのは、画家・北野武さんを早くからカルティエが支援していたという事実。武さんの絵は、漫才や映画に通じる破壊力あります。

日本経済新聞夕刊「モードは語る」。本日は、来週から始まるパリ・オートクチュールコレクションの意義について書いています。

運営に詳しいブラッドリー・ダン・クラークスと、日本から唯一、ゲストメンバーとして参加する中里唯馬氏にインタビューしました。

電子版はこちら。(有料会員限定で恐縮です)

紙版コラムもよろしくね。

写真は、Andrea Heinsohn for DesignArtMagazine.com 。

DAMのジャンヌ・マリーさんに大変お世話になりました。パリ・オートクチュール直前の時期に丁寧に取材に応じてくださったブラッドリー、唯馬さんにも心より感謝申し上げます。コレクションのご成功をお祈りし、応援しています。

英語版は、noteに公開しています。

東洋経済オンラインに寄稿した記事に関し、誤解を受ける場面が発生しました。

原因はシンプルです。「ファッションに疎いと感じる読者のため」と配慮がなされ、編集部によりオリジナル原稿から多くの情報が削除され、本来の原稿が短く編集されているためです。

結果、「ファッションには抵抗がある」と感じる読者にとっては読みやすくなったのかもしれませんが、一方、関心の高い方にとっては、本来、必要と感じて入れておりました情報が省略されたために、あたかも手抜きのような誤解を生む場面が発生しています。相当の時間を割いて調べたうえで苦労した仕事に対し、この扱いは不本意で、残念と感じます。

公開と同時に(6月9日)、こちらにオリジナル原稿を公開しておりますので、よろしかったらダウンロードしてご高覧ください。ビジネスメディアには向かないクセが強めの文体もそのままです。

それでもはやり、趣旨にとって重要でありながらフォローしきれていない情報もあろうかと存じます。その際はどうぞご教示いただければ幸いです。

ブランド名やデザイナー名が並ぶだけで敷居の高さを感じるという一般読者と、その情報がないと手抜きないし無知ととらえるファッション関係者。両方を満足させることはなかなかに困難で、2つのバージョンを作り続けることがいまのところ無難とも感じています。

東洋経済からご依頼を受け、最近のラグジュアリーファッションの動向をまとめてみました。

「『カルチャー帝国』築く高級ブランドのしたたかさ」というタイトルの記事になっております。

もちろん、ファッションに疎いという読者のためにやや煽情的?なタイトルになっており、文章も平易にトリミングされております。(それがよくないというわけではなく、一般読者にお読みいただくにはこのようなプロセスを経るのが通常ということかと)。

私のオリジナルのテキストは、こちらです。3700字くらいですが、情報量も多めです。ラグジュアリー業界を見る解像度(!)に慣れていらっしゃる方はどうぞこちらのオリジナルバージョンをご参照ください。

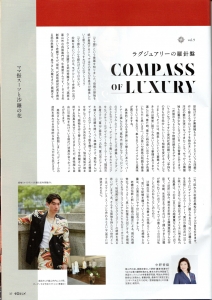

「ラグジュアリーの羅針盤」、Tagiru.の回、ウェブ版で公開されました。

心は満たすものでも火をつけるものでもなく、本来の自分に戻ればおのずと「たぎる」もの。

高島屋会報誌「ハミングタイム」5・6月号 特集「心はずむ雨の日に。」のなかで傘についてのインタビューを受けた記事が掲載されています。「高島屋友の会」のみなさま、ご笑覧ください。

最近はシェア傘も増えましたね。システムとして構築されているのも見かけますが、最近、見かけて面白いなーと思っているのは、トイレなどに「あえて忘れ傘のように置いてある」ビニール傘。「必要な人、必要なところまで使ってまた次の人のために<忘れて>いってください」という趣旨なんですね。安価なビニール傘だからこそ可能な、やさしい世界。

一方、ハミングタイムに紹介されているのはまったくカテゴリーが異なるもの。バッグのようなファッションアイテムに分類される傘です。店頭の傘立てに置いて「シェア」されると困るような傘は、クロークに預けるなど丁寧に扱うことが求められますね。出かける場所に応じて、持つ傘も変えるべきなのでしょう。

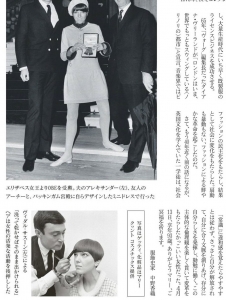

朝日新聞後藤記者より取材を受けて、デザイナーとしての桂由美さんについてコメントしました。有料記事ですが、5月1日16:42まで無料で全文公開されているそうです。

マリー・クワントやヴィヴィアン・ウェストのような偉大さを感じます。先駆者として一時代を築き上げ、次世代にレガシーを遺した、すばらしいデザイナー人生でした。

「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 18は、スリランカでアーユルヴェーダを施すホテルを営む伊藤修司さんの起業ストーリーです。

身体をまるごとリセットして「生きること」を問い直した方、ぜひ訪れてみてください。

本日4月18日で創業6周年を迎えました。

2018年に起業して以来、右も左もわからないなか、多くの方々に助けていただき、なんとか6周年を迎えることができました。アカデミズムの世界にとどまっていてはまったくわからなかったことを多々、学ぶことができました。読者のみなさまはじめ、関わってくださった全ての方々に心より感謝申し上げます。

今年は桜の開花が例年より遅めでしたが、ソメイヨシノが散ったあと、見事な八重桜が咲いています。つつじも咲き始めました。

毎年毎年、きちんと咲く「順番」を守って咲き始めることに驚異を感じます。

こういう自然の慎ましさに倣い、エネルギーを蓄えるべきときには地道に研鑽を積み、咲くべきときには過不足なく咲いて世界の片隅を楽しませる、というあたりまえのことをきっちりと続けていきたいと思います。

あらためて、みなさまのご支援に感謝申し上げます。

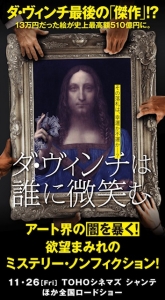

GAGAホームページに掲載されています。

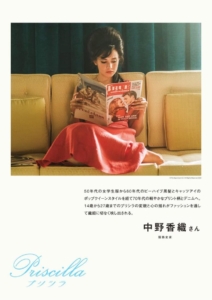

『フェラーリ』がザ・マチスモな映画だとすれば、 『プリシラ』はガーリーの極み。 1950年代後半から60年代を背景にするとこういう映画が作りやすいんですね。いまのジェンダーフリーもいいけど、こういう両極端の感覚にふりきった世界観の表現も好き(その時代に生きて楽しそうかどうかは別の問題)。

愛子さまがジュエリーをご愛用ということでがぜん注目を浴びているミキモトですが、製品としての完成度の高さ美しさは言うまでもありませんが、そもそも海産物のなかから一番高く売れるものとしての真珠に目をつけ、ならば養殖真珠を世に出そうというトンデモ発想を抱き、12年以上かけて真珠の養殖に成功し、国際社会からの「養殖真珠はにせもの」という総バッシングにもめげず7年かけてパリ裁判を闘い勝利を獲得し、「贅沢は敵だ」の第二次世界大戦の危機を耐え抜いた真珠王、御木本幸吉のことにも思いを馳せてほしいなと思います。高貴な輝きの真珠にひけをとらない、強くてしなやかで尊い御木本幸吉のスピリット。

銀座・ミキモトビルの前を通るたび、幸吉さんの屈託のない笑顔とユーモアあふれる言葉を思い出して元気になれるのです。

詳しくは拙著『「イノベーター」で読むアパレル全史』でも項目を立てて力説しておりますので、お読みいただければ幸いです。

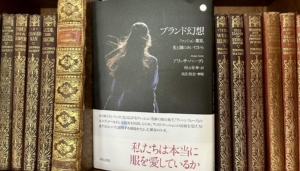

日経新聞夕刊連載「モードは語る」、本日は、アリッサ・ハーディが念願だったキャリアと引き換えに業界の暗部を暴いた渾身のルポ『ブランド幻想』について書いています。

紙版、電子版、ともに掲載されています。電子版はこちら(会員限定公開)。

インフルエンサーに対しても、ご自分の影響力がどのように行使されるべきなのか、もっと責任を自覚すべきと促しています。

ファッションのキラキラした面はすてきですが、それを支える労働者がどのような扱いを受けているのか。知ってしまったら、商品を見る目も変わらざるをえないところがあります。

第10章は、私が遭遇したのと似たような経験が書かれていて、同情の涙なしには読めませんでした。社会正義の側に立とうとすれば、保守勢力から痛い目に遭うのは、どの領域でも変わらないですね。でも新しい味方がもっと増えているはず。アリッサの勇気を讃え、応援します。

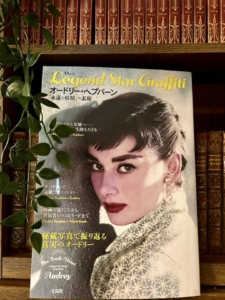

宝島社より22日に発売されるムック「Legend Star Graffiti オードリー・ヘプバーン『永遠の妖精』の素顔」。生涯と映画を豊富な写真でコンパクトに紹介しています。レトロな雰囲気。第2章「オードリー・ヘプバーンとファッション」を書きました。

パリ・オートクチュールデザイナー、中里唯馬がケニアで見たものは。「燃えるドレスを紡いで」のレビュー書きました。ファッション産業が利益追求に走りすぎた結果、アフリカに「衣服の墓場」が形成されている。「もう服を作らないで」というケニアの叫び。その状況を受け止めて一歩前進しようとする唯馬さん。

支えるのはセイコーエプソンとスパイバーという日本の最先端技術、ということも頼もしい。

16日公開です。ぜひ、ご覧ください。

英語版はこちらに書いておきました。

エストネーションから、仕事服に関するインタビューを受けました。こちらで公開されております。お時間ゆるすときがありましたらご笑覧ください。

エストネーションの飯島亜沙子さん、水谷優芽さん、竹山賢さん、ヘアメイクの久保田カオリさん、ライターの湯澤実和子さんはじめ、スタイリストさん、カメラマンさん(お名刺いただくタイミング外し)にたいへんお世話になりました。ありがとうございました。

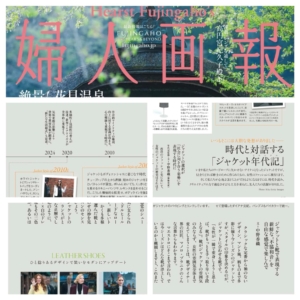

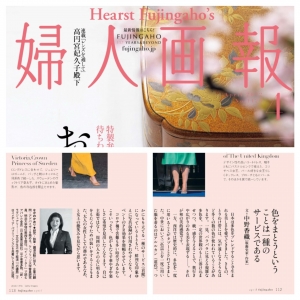

「婦人画報」4月号に寄稿した最旬の靴とジャケットに関するエッセイがウェブ版に転載されました。「靴から始まる『ジャケットのおしゃれ』 王道スタイルと自由な組み合わせ」。

靴とジャケットの方向性を合わせることが20世紀の王道スタイルでそれもよいのですが、いまはあえて不協和音を自由に楽しむことができる時代になっています。

富山中部高校同窓会、神通会の会報No.62 に寄稿しました。昨年お招きいただいた講演に関する話題です。お世話になりましたみなさま、あらためましてありがとうございました。

婦人画報4月号、ジャケット特集&シューズで監修・寄稿しています。ジャケットから見る20世紀初頭から現在までのファッション史に関し、2ページにわたり、年代ごとの特徴をできるだけコンパクトにまとめています。ジャケットに合わせるシューズのページではエッセイを寄稿しております。ファッション史のおさらいと最新トレンドのアップデート、楽しんでいただければ幸いです。

GQ 4月号発売です。ジェントルマン特集。

W. David Marx氏と対談した記事が掲載されています。「What Is A Gentleman ジェントルマンよ、復活せよ」。

オールドマネーとニューマネー、クリエイティブクラス、イギリスメンズファッションデザイナーの最近の潮流、ステイタスとジェントルマン、日本の山の手の粋、紳士協定とアメリカ式起業、19世紀ダンディ、新しい日本のラグジュアリーにいたるまで話題は多岐に広がります。ぜひご覧くださいませ。

日経連載、2月24日夕刊はバイオ繊維の可能性について書いています。機能性ばかりが追求されがちなバイオテクノロジー最先端の新素材ですが、新しい次元の美しさや情緒を切り開く可能性にも期待したいところ。

先日の京都府のZET summit 2024での議論の一部です。京都府、スパイバー社長関山さん、京都大大学院沼田教授、中里唯馬さんに感謝します。

写真は、Yuima Nakazato 2021より。ブリュードプロテインを西陣織に織り込んだ生地を用いています。写真だけでも幻想的な美しさが伝わりますね。

電子版は有料会員限定ではありますが、こちらでご覧いただけます。

唯馬さんはスイスにしばらく滞在し、オペラIDOMENEOの衣裳制作に携わっていらっしゃいました。一年がかりで準備されてきたプロジェクトが無事に22日にプレミアを迎えることができたそうです。このオペラが日本にも巡回することを願っています。

北日本新聞「ゼロニイ」発刊されました。連載第16回は、ラグジュアリーとまちづくりの関係について。

大量生産の世界で欠点とされた要素が、ラグジュアリーの世界では長所として生きる。こういう考え方にどうしようもなく魅了されます。

講演にご協力くださった高松太一郎さん、松井紀子さん、ありがとうございました。

PRっぽいVulcanize London でレディースオーダースーツを展開しています。取材を受けました。PRっぽい記事ではありますがスーツは自腹で買っています。コスプレ含めいろんな服を着ますが、身体に合ったスーツは結局長く着られて時代に合っていますね。10年前に作ったスーツもちょこちょこリフォームして着ています。

詳細はこちらをご覧くださいませ。1年半くらい前の取材でしたので髪が短いですね。

(*スーツはちゃんと自腹で購入しております)

京都府主催のZET-summit 2024に登壇しました。「産学公で挑む技術革新 ゼロカーボンバイオ繊維はファッションの未来をどう変えるのか?」というセッションで、細菌を使って空気から作る「エアシルク」を開発した京都大学大学院教授の沼田圭司さん、プロテインファイバーの領域ですでに成功しているスパイバーの社長、関山和秀さんとご一緒させていただきました。

このイベントに向けてかなり時間をかけて下準備したのですが、当日、ハプニングがあり、終了時間の15分まで「あと5分」の音が鳴り、急いで途中を端折ってまとめに入ったところ、横からスタッフがいらして「あれは間違いでした」と。また端折った部分に無理やり話をつなげてなんとか場を持たせたのですが、ひとえに沼田先生、関山先生の的確で濃いお話のおかげでした。シナリオ通りにいかない場合に柔軟に対処できる胆力を鍛える必要を痛感した次第です。

よいチャレンジの機会を与えていただいた京都府のスタッフのみなさまに心より感謝いたします。また、この日はスパイバーのブリュードプロテイン×ロンハーマンのフーディーを着用させていただきました。近未来的な乳白色を活かすのは白コーデだと思い、全身白でまとめてみまひた。しっとりとやわらかい繊維で、着心地抜群です。

終了後に登壇者と記念撮影。左が沼田先生、右が関山さまです。下は会場になった永森重信市民会館。昨年できたばかりのすばらしい施設でした。

このセッションのために、多くの気鋭のデザイナーにヒヤリングをしました。印象的なお答えをくださったのは中里唯馬さんでした。「脱酸素というと機能性ばかりが重視されるが、これまでにない美しさを創造できる可能性がある」という趣旨のコメントで、実際、細尾の西陣織にプロテインファイバーを織り込んだ作品を作っていらっしゃいました。こちらも投影させていただきました。グレースーツの男性がずらりと並んでいたビジネスビジネスした会場で、ファッションデザイナーからの「美」に関する提言は想定外だったようで、すばらしい説得力がありました。スイスでオペラの衣装制作中の唯馬さんですが、ご多用の合間を縫って丁寧にご対応くださいました。心より感謝いたします。

「ジャンヌ・デュ・バリー」プレミアのイベントの模様が、Madame Figaro.jpに掲載されました。

バロックとロココの違い、革命前後のファッションの違いなどの話題は割愛されておりますが、当時の「公妾」「愛妾」の違いと役割、恋愛・結婚観などについて話したことが文字化されています。

TOHOシネマズ日本橋の外を出ると、こんなシックな風景でした。

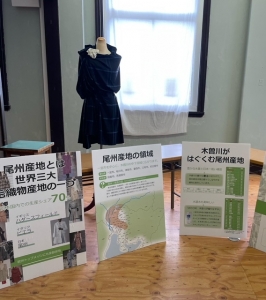

日本経済新聞連載「モードは語る」。27日夕刊では、伝統工芸ディレクターの立川裕大さんに取材した記事を書いてます。有料会員限定ではありますが、電子版ではこちらでお読みになれます。

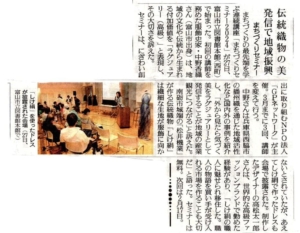

GPネットワーク主催「まちづくりセミナー2024」で講演しました。富山市図書館にて。新ラグジュアリーの考え方がどのようにまちづくりと関わってくるのかを話しました。トップ写真中央はGPネットワークの代表、橘泰行さんです。左が富山に移住したクチュリエの高松太一郎さん。オーディエンスには市会議員の方々や各自治体の関係者、富山の企業の社長さんたちがずらり。翌日には新田・富山県知事からも「ご講演ありがとうございました」とメッセージをいただきました。光栄です。

富山市図書館も地震の被害にあいました。蔵書がすべて落下し、展示するガラス作品の一部も破損。すべてを元に戻し、図書館を再開したのが1週間前の17日でした。大変な状況のなか、あたたかくお迎えいただきましたことに心より感謝します。まだ復興途上にある氷見地区はじめ、能登半島の被災地のみなさまに心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

講演で着用したのは、高松太一郎さんの作品です。ユーズドデニムを使い、ディオールのアトリエで鍛えたテクニックで美しいラインに仕上げてあります。

隣のトルソーのドレスは、松井機業の「しけ絹」を使った高松さんの作品です。

オーディエンスのなかに6代目・松井紀子さんのお顔も見えたので、急遽、少し話していただきました。

盛況のうちに無事終了しました。ありがとうございました。

*翌朝の読売新聞(富山版)に掲載されました。

フィガロジャポン✖️ルイ・ロデレールのプレミア「ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人」、プレミア試写会の上映前にお話しさせていただきました。フィガロ編集部の森田さまが司会、エノテカの佐野さまがルイ・ロデレールの解説、私は当時のフランスの習俗について解説しました。

18世紀フランス宮廷が舞台の映画でコスプレ絶好の機会だったので、なんちゃってロココメンズ風で遊んでみました。「風」なので深いツッコミはなしでお願いします。

アビはアーチストのあきさんの作品です。左右で生地が異なります。プリント生地からオリジナルで制作していらっしゃいます。中に入れているベストはアジャスタブルコスチューム小高さんの作品、レギンスはユニクロです。すべて日本の作り手ですね。

アビはアーチストのあきさんの作品です。左右で生地が異なります。プリント生地からオリジナルで制作していらっしゃいます。中に入れているベストはアジャスタブルコスチューム小高さんの作品、レギンスはユニクロです。すべて日本の作り手ですね。

スタッフのみなさま、ご参加くださいましたみなさま、ありがとうございました。あきさん、小高さんにもあらためて感謝&リスペクトします。

北日本新聞「ゼロニイ」本日出版されました。連載「ラグジュアリーの羅針盤」Vol.15は、いわき靴下ラボ&ファクトリーに取材した記事です。2~3週間後にウェブ版にも公開されます。

過去の本連載はこちらですべてお読みいただけます。

首都圏のJR東日本10線、ゆりかもめの車内のデジタルサイネージで日本のラグジュアリーについて語っております。18日(木)~21日(日)まで。

NewsPicksの番組The Updateに出演したときの映像の一部です。JR東日本にお乗りになる機会がありましたらドア上サイネージをちらっと見てみてください。

無音で字幕だけが流れることもあり、早速誤解された方もいらっしゃったので、補足しておきます。ここで話していることは、

・ヨーロッパは階級社会だったので農民発のものはラグジュアリーになりえない

・しかし日本の農民発のものは知的な思想や技巧があるもの多く、新しい視点をもたらして次世代のラグジュアリーになる可能性を秘める(だからあえて青森の庶民発のこぎん刺しを着ている)

上の部分の字幕だけ切り取って見て「農民を侮辱している」と勘違いされた方がいらしたのです。ストーリーを全部見ていただけないのはデジタルサイネージの弱みですね。めげずに発信します。

今週はラグジュアリー祭りでした。おつきあいありがとうございました。来週からがらっとテーマが変わる仕事が続きます。

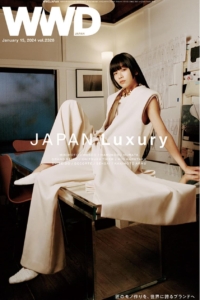

WWDラグジュアリー特集号 インタビューを受けた記事のウェブ版が公開されました。会員でない方は「0円」を押すと、この記事だけ無料でご覧いただけます(期間限定かもしれません…その場合ご寛恕ください)。

Forbes Japan 連載 Post Luxury 360° 更新しました。「ニセコにルイ・ヴィトン。グローバル資本と日本の『さまざまな現実』」。

3年ちょっと書いてきた連載ですが、私のみ、今回で引退いたします。ご愛読に感謝します。ミュンヘン在住の前澤知美さんにバトンタッチし、連載は続きますので、引き続きご愛読をよろしくお願いいたします。

ラグジュアリーに関しては引き続き、多様なメディアで発信していきます。

ゼロニイ連載「ラグジュアリーの羅針盤」。宮古島で生産される宮古上布を取材した記事、ウェブ版が公開されました。「高齢女性の価値を高める宮古上布」。

新里玲子さんにご協力を賜りました。とても笑顔の美しい方で、高齢者ほど価値が上がる宮古上布の世界のお話を伺いながら私まで元気をいただきました。ありがとうございました。

WWD 1月15日発売号はジャパンラグジュアリー特集号です。

編集部に受けたインタビューの中で、ウエストの靴下や、宮古上布の例を挙げながら、日本が世界でリードできる可能性などについて解説しています。

お近くにWWDがありましたらご高覧ください。

5か月ほどHPにデータをアップロードすることができない状態が続いていました。サーバがこれ以上のデータを受け付けなくなったためです。それで、データ丸ごと大引っ越しをしまして、ようやく完了いたしました。新しいサーバじたいの容量はかなり余裕がありますが、空白の5か月間のデータを埋めていくのにもう少し時間がかかりそうです。合間をみながらアップロードしていきます。

また、お引っ越しに伴い、メールアドレスも変更になります。これは今月いっぱいかかるかもしれませんが、お仕事でご縁をいただいている皆様にお知らせするとともに、公開しておりますお問合せ用メールアドレスも変更いたします。

X(旧ツイッター)やインスタグラムには掲載記事、公開記事の情報、イベント情報を随時お知らせしております。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、公開記事のお知らせです。NewsPicksで、クワイエットラグジュアリーのトレンドと、それが日本の伝統技術や繊維産業に及ぼす(よい)影響について解説しています。会員限定で恐縮ですが、こちらからお読みいただけます。

Sanyo Coat for LifeのキャンペーンでSanyoのトレンチコートを着用させていただき、インタビューを受けました。山下英介さんが書いてくださった記事はこちらです。

こちらはカラーバージョンです。あえてコートの下からワンピースのレースをのぞかせて、エレガント風味を添えて着てみました。スタイリストがついてないんです(笑)。普段着ているものを持ってきてください、ということで、いつも着ているものそのまんまで行きました。首に巻いているアクセサリーはMIZENの着物地のニットタイです。最近、ヘビロテです。

NewsPicks ニュース解説「アパレル超え急成長『ブルネロ クチネリ』とは」に出演しています。会員限定で恐縮です。

クワイエットラグジュアリーの解説から始まり、追い風が吹いている日本の伝統産業の発展の可能性について話しています。

イギリス大使館ビジネス・通商部門主催 ウォルポール&イギリスブランドの日本マーケットの研究会で講演しました。

“Redefining Luxury: Bridging Cultures and Embracing New Narratives in the World of Fashion” というタイトルで、日本のマーケットでは英国文化への愛が英国ラグジュアリー製品の購入を支えている旨や、変わりゆくラグジュアリーの意味の話をしました。

全文を、こちらに掲載しました。

noteをこのスピーチ原稿掲載のために始めました。英語化した記事だけアップしていきます。英語化する時間を確保するのがなかなか困難で、とても散発的になるとは思いますが、noteのほうもどうぞよろしくお願いいたします。

水と匠主催、散居村の保全を考えるセミナー「人と自然がつくり合う価値の再生へ」において講演しました。となみ散居村ミュージアムにて。

富山大学の奥教授が文化的景観について講演、その後、私が変わりゆく豊かさの基準として新ラグジュアリーについて話しました。その後、「水と匠」の水口砂里さんをまじえてのトークセッションでした。文化的景観と新ラグジュアリーの考え方は方向が一致するんですよね。嬉しい発見でした。

翌日の北日本新聞で掲載いただきました。

NHK富山でもニュースとして放映されました。

楽土庵に泊まりました。3室だけの、それぞれに趣旨を極めたアートホテルです。

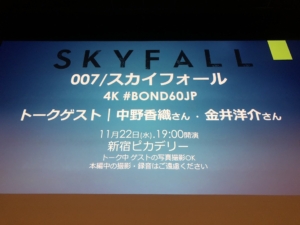

ボンド映画60周年記念4Kレストア版「ロシアより愛をこめて」上映前トークショーに登壇しました。新宿ピカデリーにて。マダムフィガロ編集部の金井洋介さんとのトークでした。

トーク内容はマダムフィガロのオフィシャルサイトに掲載されております。

この日着ているのは、Yuima Nakazatoのドレスです。日本の川俣シルクを使い、エプソンのインクで染めている、軽いけれど重厚な一着です。衣装協力いただきました。ありがとうございました。

こちらは客席からお客様が撮ってくださってお送りくださったものですが、シルクのショールの透け感がいくばくかわかります。

ラインナップ的には、Yuima Nakazatoの展示会で圧巻だったこのドレスのいとこ的位置づけです。やはりエプソンのインクで染めてあります。羽生さんが着用してらっしゃいました。

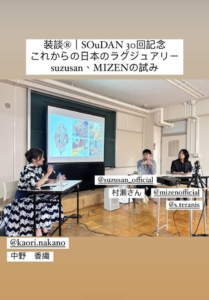

5月にファッションビジネス学会の講演にお招きいただいたときに提言したことがきっかけになり、この学会にラグジュアリービジネス部門が設置されることになりました。そのキックオフを兼ねた「装談」のトークイベント、「これからの日本のラグジュアリー」です。台東デザイナーズ・ヴィレッジにて。

トップ写真左はsuzusan村瀬弘行さん、右はMizenの寺西俊輔さんです。私がMCを務める形で、新ラグジュアリーについて若干のレクチャーをさせていただいたあと、お二人それぞれにお話しいただき、最後に会場からの質問に答える形でトークセッションがおこなわれました。

私が着用しているのは、村瀬さんのお父様が作った絞り染めの生地を、寺西さんがデザインしたセットアップです。

この日の内容を、記事化しました。

JBpress autograph その1「日本独自のあり方とは? 海外だけのビジネスを展開した有松絞り」

JBpress autograph その2「『職人こそがブランド』 伝統工芸をラグジュアリーに昇華する、MIZENの革新性」

JBpress autograph その3「日本のラグジュアリーの未来、ブランドロゴより重視される職人の仕事と価値」

中里唯馬さんが運営する「ファッション・フロンティア・プログラム」にお招きいただき、新ラグジュアリーの講演をさせていただきました。参加者の方には海外の方も数名いらっしゃいます。

社会的責任と創造性をあわせもつデザイナーの育成、というプログラムの趣旨は、新ラグジュアリー的な世界観と重なります。中里さんによる、未来を見据えたグローバルスケールでの教育的活動、応援したいと思います。

鈴木正文さんが編集長だった時代のNAVIに連載していた「スタイリッシュ・カリズマ」、アーカイブにアップしました。全6回です。この連載がもとになって『スーツの神話』が生まれました。もう四半世紀も前の話ですが。

ANA 「翼の王国」に連載していた「WHO’S WHO」もアップしました。第4回、第5回を掲載した本誌だけがどうも見つかりません…。アーカイブが入手できそうな伝手、おわかりになる方はなにとぞご教示くださいませ。各地の目立たぬ、しかし匠の技を駆使した仕事をなさっている職人さんたちを取材した連載です。あれまら17年ほど。みなさんまだお元気でご活躍でしょうか…。

トップ写真は寺家町のひまわり。もう枯れ始めております。まだまだ猛暑が続きそうですが、夏も終わりに向かいますね。台風の上陸も予想されています。どうぞお気をつけてお過ごしください。

ソーシャル・コーヒー・ハウスにお招きいただき、令和時代の新ラグジュアリーについて講演しました。オーディエンスは20代から30代、新ラグジュアリーととても相性のいいコミュニティでした。

たくさんの質問、コメントをいただきました。「日本はもうダメなんじゃないかという絶望感がありましたが、日本発のラグジュアリーを世界に届けるためにがんばっている人たちの話を聞いて希望がわいてきた」というのがあって、かえって衝撃を受けました。若い人に絶望感を与える社会ってなんなのか? 大人はそれでいいのか? 自分の利権ばっか、縄張りばっか大事にして、次世代から希望を奪うってなんなのか?

理想論すぎるのは重々承知の上で、私みたいな何の利権も権威もない人間が理想を語っていかないとダメなところまで日本は来ているのか?

権威のある偉い人は、若い人に希望を持たせる振る舞いもノーブレス・オブリージュとして遂行してくださるよう切に願います。

日本の未来、あなたの未来は大丈夫だよと明るい方向を示すこと、それも大人の義務なんじゃないかと気付かされた時間でした。

オーガナイズしてくださいましたソーシャル・コーヒー・ハウスのスタッフの皆様、メンバーの皆様に感謝します。

北日本新聞「ゼロニイ」連載記事、最新のエッセイがウェブ版に転載されました。富山のローカルコミュニティで生まれつつある新しいラグジュアリーの兆し。

きもの専門店やまとが、賃金問題はじめ伝統工芸をめぐる社会課題解決のために龍郷町と「ソーシャル・アクション・パートナー」協定を結んだことについて、29日付けの日経連載「モードは語る」で書きました。社長の矢嶋孝行さんに取材しました。

企業と自治体、できないことを補いあいながら大島紬を未来に繋ぐ努力をしています。産地の職人、都心のビルで働く社員、関わる人みんなが幸福であることが「新ラグジュアリー」的スタンスです。「それを作った職人は幸せであったか?」まで考えるラスキン的立場。

電子版はこちらです。

北日本新聞「ゼロニイ」8月号が発行されました。連載「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 9は「ママ振スーツと沙羅の花」。

エレガンスと車の歴史の前口上から始まりますが、富士スピードウェイホテル&モータースポーツミュージアムの取材記事を書きました。JBpress autograph の連載です。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

News Picks The Update に出演しました。

後半にお話ししたのが日本の庶民発のラグジュアリー。着ていったのは、青森のこぎんざしをフィーチャーしたMizen の服です。こぎんざしは、麻しか着られなかった津軽の農民が、防寒と生地補強のために粗い布目に糸を刺していったことから始まりました。

紬もそうですが、庶民の知恵と工夫と卓越した技術が貴重な伝統工芸になっている。そもそも高級な素材を使っているわけではないのがポイントです。高級素材は高級素材として王道的に素晴らしいのですが、それ以外にもやり方がある、ということです。Mizenの寺西俊輔さんはそうしたやり方を、ラグジュアリー製品を作る日本ならではの職人技術として世に問うています。

「弱者」を救う視点が新ラグジュアリー的です。

ご教示、ご助言いただきました寺西さんとモリー、そしてMizen出資者の珠代さんに感謝します。

NewsPicks スタッフのみなさま、ありがとうございました。

NewsPicksの番組 The Updateに出演します。25日22:00~23:05。いつも完全に眠っている時間なのですが、昼間に仮眠とってお伺いする予定(眠れるかなあ…)。

すごい方々ばかりで辞退しようとも思ったのですが、勉強させていただくまたとない機会と思って臨むことにしました。恥をかいてもそれはそれで後日ネタにすることにします(笑)

Forbes Post Luxury 連載更新しました。「非日常で贅沢な冒険こそが『究極のラグジュアリー』なのか?」

一部富裕層の間で流行している「エクストリーム・ツーリズム」について考えてみたくて書いてみました。後半の安西洋之さんによるアンサーが新ラグジュアリー的です。いっときの対処療法的な刺激ではなく、日々の生活に生活や冒険を持ち込むことができるという選択肢の提示。

写真は久々に出かけた軽井沢。涼しいところで仕事を集中的に終わらせる目的でしたが、横浜より暑いし東京より誘惑が多い。ここはもはや「避暑地」ではないのですね。脳内に「避暑地」を創る工夫もしてみようと思います(笑)

断捨離で有名なやましたひでこさんのYoutubeにお招きいただき、おしゃべりしてきました。8月公開だそうです。すてきなタワマン最上階に本格的な自宅兼スタジオ。楽しい体験でした。

6月に開催されたラ・コゼット・パフメでのイベントの模様が動画で公開されました。

6月におこなわれたForbes Japan × Brunello Cucinelliのイベントの模様がForbes Japan のサイトで記事化されました。ご参加の女性経営者のなかには、世界で活躍する著名な方も多々いらっしゃいます。質問のレベルも高く、密度の濃い時間でした。

講演後、楽屋に富山新聞の記者さんが5人の中学生とともに取材にいらっしゃいました。「14歳の挑戦」シリーズで、中学生が私に取材をしてそれを記事にするというものらしいです。14歳ってけっこう激しく多感ですよね。できるだけ誠実にお答えしました。

日本経済新聞夕刊「モードは語る」。男女ともにトレンドが続いているジレの進化について書いています。電子版はこちら。写真はエストネーション2023/24 秋冬展示会より。

秋冬に展開されるトレンチコートのモデルを務めさせていただきました。とても和やかな撮影現場でした。きめ細やかにサポートしてくださった関係各位に心より感謝します。9月にリリースされるそうです。

写真は資生堂パーラー横浜店のメロンパフェ。甘いものが基本的にそれほど好きではないのですが、この季節にはメロンパフェが食べたくなります…。

Forbes Japan × Brunello Cucinelli のイベントに登壇させていただき、新・ラグジュアリーと人間主義的経営について話しました。

ソロメオ村のクチネリさん、ローマ、東京をつないだ三者オンライントークもあり、アフターにはご参加の女性経営者の方々(Forbesに登場した方々をはじめ著名なビジネスパーソン)との交流もあるなど、とても充実したイベントでした。

クチネリ・ジャパンの宮川ダビデ社長、PRの遠藤さくらさんはじめスタッフのみなさま、Forbes Japanの谷本有香さんはじめスタッフのみなさま、そしてご参加くださいました方々に感謝します。

*クチネリのワンピースとジャケットを着用しています。

各地でたいへんな雨でしたね。夜中の警報で不安な夜を過ごされた方も少なくないのではと拝察いたします。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

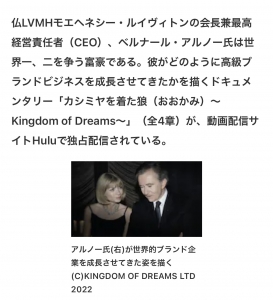

本日の日本経済新聞夕刊「モードは語る」で「カシミヤを着た狼」のレビューを書きました。ウェブ版にも掲載されています。お時間ゆるすときあればぜひHulu で本編全4章をご覧になってください。

高知信用金庫で3日間、職員のみなさまのスーツスタイルを指導する講師の仕事でした。クリエイティブな美意識の高い理事長の方針に基づき、3シーズン目です。

Nikkei The STYLEで書いた記事が、電子版に転載されました。

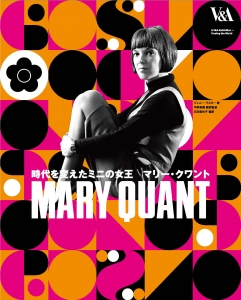

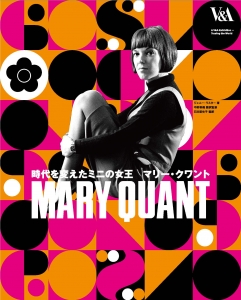

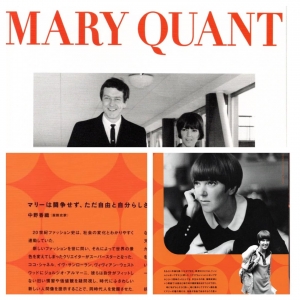

写真は私が監修した展覧会図録本ですが、プレミアがついて今、アマゾンで中古が13000円くらいで取引されています。もとから出版社は重版しない予定だったのですね。この本、多方面からクワントにアプローチしていて、典拠も詳細で明確、史料価値がとんでもなく高い本なのです。仕事も大変でしたが、その分、あとあとまでしっかり残ると思えば。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」を更新しました。「ラグジュアリービジネスと日本、『翻訳不能』な国の勝ち筋は」。

羽田未来研究所社長の大西洋さんにインタビューしました。後半は安西洋之さんが「これが日本文化だからと押し付ける儀礼は、海外の人にはコミュニケーションを絶たれた翻訳不能の世界」に見えることがあると指摘。

一万字くらいの長い記事なのですが、日本発ラグジュアリーや地方創生、日本文化の海外からの見え方に関心のある方、ぜひご一読ください。

写真©羽田未来総合研究所

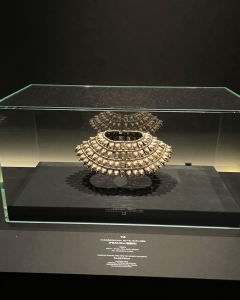

大倉集古館で開催中の「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」展を、ジュエリージャーナリストの本間恵子さんと対談しながら鑑賞しました。JBpress autographにて記事化しました。自分で言うのもなんですが、アンティークジュエリーの見方が深まる面白い記事になっています。ぜひご覧くださいませ。

また、5月24日にホテルオークラ東京で開催されるランチイベントのご参加もお待ちしております。

武蔵野大学アントレプレナーシップ学部で、同学部教授の澤円さんにお招きいただき、講演しました。テーマは「ラグジュアリー文脈における本物と偽物」。澤さんのビジネス文脈への落とし込み方がが絶妙にうまく、学生さんの質問も活発で、大変楽しませていただきました。

KEAとバレンシアガ、グッチのダッパーダンコレクション、シャネルのコスチュームジュエリー、御木本の養殖真珠、ボディーポジティブ、美容整形、スーパーコピー。本物と偽物は互いに互いを必要とし、答えのない迷宮に私たちを連れていきます。本物と偽物を考える議論って、ほんとにおもしろい。

内容は、澤円さんの奥様の奈緒さんがvoicyで紹介してくださってます(教室にいらしたとは知らなかった・・・(笑))。

北日本新聞「ゼロニイ」で連載中の「ラグジュアリーの羅針盤」は、本紙を購読していない方にも過去アーカイブがウェブ版でお読みいただけます。

The STYLE 欄でマリー・クワントの追悼記事を書きました。あらためて彼女の功績をふりかえってみるとやはり、「違う」と思ったらさっさと自分が解放され、自分が存分に自由を発揮できるコンテクストを創り、そこで思う存分働いたという倫理観に行きつくんですよね。これはココ・シャネルにも通底している要素で、また、ヴィヴィアン・ウェストウッドにも同じような志向性があります。結局、私が彼女たちから学んでいるのはそういう倫理観なのだと思い知りました。

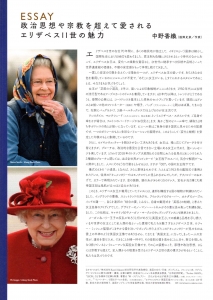

日経新聞連載「モードは語る」。通常の紙版は土曜掲載ですが、戴冠式直前にて電子版では本日公開されています。公表されている情報に基づき、見どころをコンパクトにまとめました。土曜夕刊の紙版には通常通り掲載されます。

また、赤→金→紫と変わるローブ、登場する全3種の王冠に関しては、Twitter kaorimode 1にて写真付きで連続投稿として解説しています。よろしかったら戴冠式ご鑑賞のお供にご参照くださいませ。引き続きお役に立てる情報を発信していきますのでどうぞフォローしてください。

トップ写真は大英帝国王冠。Imperial State Crown. カリナン2世がまばゆく輝いております。

かわさきエフエム(79.1MHz)毎週水曜午後9時〜放映されている、森清華さんの「Life is the Journey」の第330回ゲストとしてお招きいただき、話してきた内容が3日に放送されました。

過去の放送は、Spotify、および、こちらからお楽しみいただけるそうです。

http://careercreation.jp/radio/森清華のLife is the journey | Podcast on Spotify

ラ・コゼット・パフメさんにお招きいただき、「これまで、そしてこれからの『ラグジュアリー』と香水」というタイトルで講演します。

日 時:

6月24日(土)14:00 – 16:00

会 場:

東京都港区南青山5丁目

※ 参加お申し込みを完了された後に、会場の詳細をお知らせ致します。

詳細とお申し込みは、ラ・コゼット・パフメのホームページからご確認くださいませ。お申し込みの際には「中野香織HPを見て」とお書き添えください。

JB press autograph 連載記事を更新しました。「地域ブランディングを成功させるために今、必要なこと」。富山県のクリエイティブディレクターに就任した高木新平さんにインタビューしました。

LEON 編集部より取材を受けました。大人にすすめたい漫画について。「キングダム」と「王様の仕立て屋」を推薦しました。

高知信用金庫創業100年の記念式典に参加しました。高知の全自治体の首長も参加する、盛大な式典でした。(私は高知信用金庫職員のみなさまのビジネススーツのアドバイザーを務めています。)

大倉集古館にて、ジュエリー専門家の本間恵子さんと対談しました。詳しくは後日、JBpressにて公開されます。

*5月24日、11時~13時、ホテルオークラ東京でのランチトークイベントに登壇します。詳細はこちら。

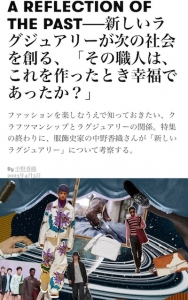

GQ JAPAN 4月号に寄稿した「クラフツマンシップとラグジュアリー」に関する記事がウェブ版に転載されました。

日本経済新聞連載「モードは語る」。元エルメスのデザイナーが手掛ける「職人を主役にするラグジュアリー」プロジェクト、MIZENを取材しました。電子版、紙版、ともに掲載されています。

J タウンネットからご質問を受け、「スモーキングジャケット」の由来と歴史について解説しました。2ページ目に主な解説があります。

ただ、この写真のようなタキシードがスモーキングジャケットと同一視された部分に関しての解説は、複雑になるためか、割愛されています。ここでは、解説した内容すべて記しておきます。後半に、タキシードとスモーキングジャケットが混同された経緯を書いています。ご参考になれば幸いです。

<なぜ、スモーキングジャケットが誕生したのか。その背景に何があったか>

イギリスを中心とするメンズファッション史の視点から申しますと、今のスモーキングジャケットの原型は1850年代に生まれています。ショールカラー、ターンナップカフス(袖の手首が折り返されているデザイン)で、ヴェルヴェットやシルクで作られています。バーガーデン色だったり、カラフルなことも多いです。

この源流をさらにさかのぼると、喫煙用・くつろぎ用ジャケットとして生まれた17世紀の長いローブ(上着)に行きつきます。この時、アジアや新大陸からヨーロッパにスパイスやたばこ、シルク、コーヒーがもたらされています。スパイス、たばこ、シルクローブもトレンドの高級品でした。

こういう、くつろぎと喫煙を兼ねた上着(正装として着る社交用の上着を汚さないため、別室でそれらの代わりに着る上着)は、その後も延々と命脈を保っています。1850年代にはクリミア戦争があります。このときトルコとのたばこがイギリスにもたらされ、それにともなってたばこ(おもにタイプでたしなむタイプ)が大流行し、喫煙用のスモーキングジャケットも広くジェントルマン社会において流行していきます。

<スモーキングジャケットを流行させたスタイルアイコン>

20世紀において、このジャケットを流行させたのはスタイルアイコンたちです。30年代、40年代のハリウッドスター、たとえばフレッド・アステアはスモーキングジャケットを着て埋葬されています。ケーリー・グラント、クラーク・ゲーブル、フランク・シナトラもこれを着て写真を撮らせています。

50年代以降は少しトレンドから姿を消しますが、プレイボーイ誌の編集長、ヒュー・ヘフナーは、スモーキングジャケットをトレードマークにしました。

<スモーキングジャケットが誕生した当時の喫煙文化はどのようなものであったか>

いまの日本語でいう喫煙にともなう不健康で公害的なイメージはまったくなくて、むしろ喫煙はパイプや葉巻でたしなむ紳士社会の特権的なお楽しみといったイメージです。

ディナーでは正装しています。夜であれば燕尾服。これが堅苦しいので、別室に行って、上着だけ着替えてリラックスして優雅にタバコや酒をたしなむ、というイメージ。スモーキングジャケットじたいも上質な素材で精巧に作られているので、たんなる「煙除け」というわけではない、高価な「紳士用ワードローブ」の一つでした。階級社会だった当時においては、ワーキングクラスには縁のない世界です。ちなみにシャーロック・ホームズは(架空の人ですが)これを着てパイプをやりながら考え事をしていますね。

<スモーキングジャケットは「たばこを吸う時のためにデザインされた服装」と言われていますが、どういったポイントが喫煙時に便利だったか>

シルクやベルベットというやわらかでリラックスできる素材。きれいな色、トグルボタン、折り返しカフスなどで優雅なイメージのものでした。上にも書きましたが、正装用の服は、たばこ(パイプや葉巻)の灰や煙では汚さない。別室でたばこ時間を楽しむためのもの。とにかく状況、時間において細かく着分けるのが当時の文化だったのです。

<スモーキングジャケットを原型として新たにタキシードが誕生した経緯>

これは「混同」から来ています。正装用の上着を脱いで、別室で寛ぐための服にはもう一種あります。「ディナージャケット」です。これはイギリス英語で、アメリカ英語で「タキシード」と呼ばれる服です。1860年代に作られたものですが、堅苦しい燕尾服に代わり、くつろげる正装として考えられたのが「ディナージャケット」なのです。

くつろぎの上着として、ディナージャケット(=タキシード)とスモーキングジャケットがいっしょくたになったり混同されたりして、非英語圏に伝わっていきます。フランス語で「ル・スモッキング(スモーキングと書かれることもあり)」がタキシードを表すのはそのためです。イタリア、ポルトガル、ロシア、スペイン、スウェーデン、トルコ、ドイツなどでも、「スモーキングジャケット」に相当する言葉がありますが、これすべて「ディナージャケット=タキシード」のことになっています。

ディナージャケット=タキシードそのものはもともと喫煙文化とは関係がありませんでしたが、別室でのくつろぎのシーンでスモーキングジャケットと同じように着られていたことで、混同されたのだと推測します。

現在でも、ディナージャケット=タキシードは準礼装です。正礼装はあくまでも燕尾服=テイルコートです。

<サンローランと1967年のスモーキングジャケット>

サンローランはあらゆる偏見を開放していった先駆的デザイナーのひとりです。黒人を「美しいから」という理由でモデルに起用し、多文化社会を促進していったのもサンローラン。まだ女性が二股にわかれたパンツを着用して公の場で正装することがタブーだった時代に、男性のディナージャケット=タキシードからヒントを得て(それがなぜル・スモーキングとよばれたのは前述したとおりの混同によるものです)、女性にはじめてパンツスタイルで正装させた、というのがポイントです。当時のモデルはたしかにたばことともに映っていますが、それよりもむしろ、女性の自由と解放をこのルックで推し進めた、というところに重要なポイントがあります。

<常田大希さんがタバコを持ちスモーキングジャケットは正しいのか?>

一時、たばこは潔癖なまでにNGでしたが、最近また、たばこや葉巻をもって写真に写るのがゆるゆると「復活」しているようですね。ファッションスタイルに「正しさ」という表現はあまり似合いません。一律の正義感を押し付けてくる時代の閉塞感を、タブーすれすれにされたスタイルで暗黙裡に批判してみせるという意味では、ファッション的にかっこいいとは思います。誰が決めたかもわからない世の正義感に従順にしたがっているほどダサいことはありませんから。

ちなみにこの文脈での常田さんは、1966年にサンローランが女性の自由と解放のために作ったスモーキング=タキシードを、2023年現在、ジェンダーフリーの象徴(男性も開放されて自由になろう)として着ている、という印象を受けました。

<スモーキングジャケットは生き残るのか?>

すでにスモーキングジャケットの意味は変わっています。20世紀の、上述のスタイルアイコンたちは「優雅な時間を持てるステイタス」や「羨望を掻き立てる特別な地位」「趣味人」の象徴としてスモーキングジャケットを着ていました。いまも、メンズブランドはスモーキングジャケットをコレクションの中に加えていたりします。これはこれで完成された世界を持つアイテムなので、これからも「意味」を変えながら継承されていくでしょう。

そもそも、非英語圏でスモーキングジャケットとタキシードが混同されてしまったがゆえに、「タキシード」が「スモーキング」と呼ばれて生き続ける、という妙な現象が起きています。

東洋経済4月1日号掲載の「テイクアンドギヴ・ニーズ」代表の野尻佳孝氏との対談「世界で激変する『ラグジュアリー』と日本のホテル」 オンライン版に転載されました。

美容室ZELE ネットワークの「スーパースタイリスト講座」にて現場で活躍中の美容師さん対象に講義をしました。ブランディング、ファッション&ヘアメイクの歴史、新ラグジュアリーをテーマにトータル240分。お世話になりましたみなさま、ありがとうございました。

本日発売の「週刊東洋経済」4月1日号で、テイクアンドギブ・ニーズ代表の野尻佳孝さんと対談した記事が掲載されました。テーマは「世界で激変する『ラグジュアリー』と日本のホテルの可能性」。対談場所は、神楽坂の「トランクハウス」です。

ホテルオークラでのジュエリー関連イベント、Madame FIGARO.jpで紹介されました。

5月24日、ヴィクトリア女王の誕生日です。お待ちしております!

BUNKAMURAで公開中のドキュメンタリー映画「アンドレ・レオン・タリ― 美学の追求者」。彼の功績について、約4000字、3ページにわたり書いています。鑑賞の予習・復習のおともにぜひどうぞ。

アンドレは現代ファッションシーンを語るときに欠かせない、モード界のレジェンドです。

3月6日 「2020年代の『ファッショントレンド』を見直す」という解説をしました。

3月14日 アカデミー賞にちなんだ特集「あなたの仕事に影響を与えた映像作品は?」のなかでコメントしました。

取材を受けた過去記事は、本サイト内「Various Works」⇒「Interview」に収蔵してあります。Various Works の第一部に「Copywriting」があり、そのまま下方へ移っていただくと、第二部「Interview」の一覧が出てきます。

日本経済新聞連載「モードは語る」。首里染織館suikaraに取材した記事を書きました。紙版、ウェブ版ともに掲載されています。

過去の新聞連載記事は、本サイトWorksカテゴリー内Newspapers に収蔵しています。連載が終了した記事はタイトルの頭文字(アルファベット)ごとにアーカイブ化してあります。

GQ 4月号クラフツマンシップの特集。「新しいラグジュアリーが次の時代を創る 『その職人は、これを作ったとき幸福であったか」というタイトルで新・ラグジュアリーと職人の関係について書きました。

過去のエッセイは、本サイトWorks カテゴリーの「Essays」に収蔵しています。

北日本新聞の「まんまる」は休刊となり、11年3か月の間連載していた「ファッション歳時記」も終了しましたが、あらたに同新聞社から「ゼロニイ」がリニューアル刊行されました。それにともない、新連載「ラグジュアリーの羅針盤」が始まっております。こちらは第4回目です。

過去の雑誌連載は、本サイトWorksカテゴリー内「Magazines」に収蔵しています。終了した連載は、連載タイトルの頭文字(アルファベット)順にアーカイブ化してあります。

JBpress autographにてBUNKAMURAで開催中の「マリー・ローランサン展とモード」のレビューを書きました。

「波乱万丈の人生を送った女流画家、マリー・ローランサンとシャネルの関係」。

JBpress autograph では「モードと社会」連載中です。連載過去記事はこちらにまとめられております。

JBpress autograph にて、「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ展」のレビューを書きました。

本サイトのWorks カテゴリー内「Websites」において、ウェブサイトで読める記事をまとめてあります。

JBpress autograph での私の記事は、こちらにまとめてあります。

「経済界」3月号 特集「エシカルを選ぶ理由」で取材を受け、記事化していただきました。

ウェブ版はこちらです。「真のサステナビリティとは各々が自分の価値観に従うこと」

本サイト「Media Appearance」に過去のメディア登場記事を収蔵しています。

おそろしく時間があいてしまい恐縮でした。実はウェブサイトの容量が上限に達してしまい、これ以上は何もアップできないという限界まで来てしまったので、過去のデータを断腸の思いで片っ端から消去するという作業に追われていました。Journalは半分くらいごっそり削除しまして何とか少し空きができましたが、今後、本サイトは主に過去作品のデータベースとして優先的に用いることにします。最新ニュースに関してはTwitter やInstagramをご参照いただければ幸いです。

活字になったり話したりした仕事に関しては、Worksの各欄に掲載していきますのでご覧いただけましたら幸いです。2023年もすでに国内出張2回で、一日一日がとんでもなく長く感じられます。

みなさまの2023年がお健やかでお幸せでありますよう、お祈り申し上げます。

フジテレビ「イット!」において、チャールズ国王のサステナブルファッション、英王室のメンズスタイルの継承について話しました。

ロケ場所として「ル・パラン」にご協力を賜りました。ありがとうございました。

本番組は、FNNの公式サイトに記事化されています。

過去のメディア出演に関しては、本サイトWorks カテゴリーのなかの「Media Appearance」にまとめてあります。

パーソルキャリア エグゼクティブコミュニティで講演しました。テーマは「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」です。コーディネートしていただきました中薗真理子さんはじめオーディエンスのみなさま、ありがとうございました。

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催されている「マリー・クワント展」を案内する「ニコニコ美術館」に出演しました。モデルの小谷美由さんと一緒に美術館を回り、解説していきました。

終了直後の視聴者アンケートでは、「とても良かった」が95.0%、「良かった」が3.8%で、これはかなり好意的な数字とのことでした。ありがとうございました。

過去のメディア出演に関しては、本サイトWorksカテゴリーの「Media Appearance」にまとめてあります。

東京大学生産技術研究所「文化×工学 研究会」で講演しました。テーマは「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」です。コーディネイトいださいました戸矢さまはじめ、オーディエンスのみなさま、ありがとうございました。

Bunkamuraル・シネマで行われた貸し切り試写会「マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説」。レイチェル・チャンさんとトークショーに出演しました。主催は東急ロイヤルクラブです。

過去の講演・トークショー登壇に関しては本サイトWorks カテゴリーの「Lecture / Seminar」にまとめてあります。

「月刊事業構想」1月号 特集。「日本発ラグジュアリービジネス」。取材を受けた記事が掲載されています。

過去のインタビュー記事は、本サイトWorks カテゴリー「Various Works」第二部「Interview」に収蔵しています。第一部「Copywriting」の項目を下っていくと、「Interview」にたどりつきます。

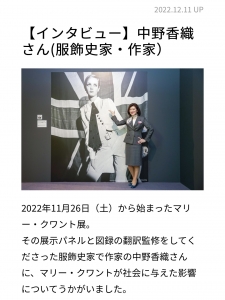

BUNKAMURAで開催される「マリー・クワント」展。展覧会の展示パネルなどの翻訳、およびグラフィック社から発売の図録の翻訳の監修をしました。図録はマニアックで専門的な研究書です。一年がかりの大変な仕事でした。報酬的には信じがたいほど報われない仕事でしたが、マリー・クワントへのご恩返しができたかなとほっとひと段落の充実と達成感を感じた有意義な仕事でした。

図録はアマゾンでは販売していません。限定で増刷もしません。

産経新聞から取材を受け、チャールズ国王のサステナビリティとファッションについて話しました。本日の朝刊およびウェブ版に掲載されています。

取材を受けた過去記事は、本サイトWorksカテゴリーの「Various Works」欄第二部の「Interview」に収蔵されています。「Copywriting」の項目を下っていくと、第二部の「Interview」にたどりつきます。

「スペンサー ダイアナの決意」公開中です。

コメントを寄稿しました。シャネルが衣裳協力をしています。カントリーでのロイヤルファミリーの衣裳に学びどころが多い映画でもあります。

過去の映画コメントをはじめとした企業・人・作品への応援コメントなどは、本サイトWorksカテゴリーの「Various Works」第一部「Copywriting」に収蔵しています。

2011年8月から連載していた北日本新聞別冊「まんまる」が今月で休刊になりますため、連載も終了します。「ファッション歳時記」ラスト第134回は、特別編として、富山の散居村に10月オープンした「楽土庵」を取材しました。

11年3カ月にわたる長期連載でした。北日本新聞スタッフ、読者のみなさまに心より感謝します。

「まんまる」は休刊し、11月からは新雑誌として大幅リニューアルします。

そちらで新しいラグジュアリーをテーマに連載が始まります(ので実質はまだ連載が続く……)。

雑誌連載過去アーカイブは、本サイトWorks欄のMagazinesにあります。Archives Fに「ファッション歳時記」の過去記事を収蔵しています。

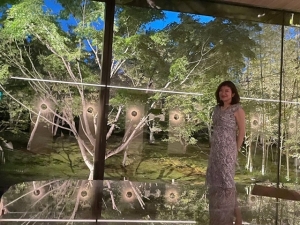

Hotel the Mitsui Kyoto. 開業早々にForbes 5 Stars 獲得という驚異的なホテルです。 京都の二条城近く、町中にあるのに完璧に外と隔てられた非日常感が演出されています。そもそもの設計がとてつもなく素晴らしかった。

京都の二条城近く、町中にあるのに完璧に外と隔てられた非日常感が演出されています。そもそもの設計がとてつもなく素晴らしかった。

部屋の動線からアメニティにいたるまで、徹底的に考えぬかれており、高レベルなブランディングに背筋がのびる思いがしました。

写真は不可ですが、広い洞窟のようなスパが快適でした。サウナもジャグジーも備え、神秘的な空間で異次元トリップできます。

なによりスタッフのホスピタリティがあたたかくて人間的、というか、マニュアル対応みたいなことをしない。

学びどころ満載の、充実した滞在をさせていただきました。総支配人の楠井学さんはじめスタッフのみなさまに感謝します。

テレビ朝日の「スーパーJチャンネル」に取材を受けた内容が、23日の夕方に放送されたようです(私はテレビを所有しないのでオンタイムで見られません)。

とはいえ7分ほどのラストの1コメント(いつもの話)のみが紹介されています。こちらに概要。

ローナ―のハンドバッグが話題の中心だったようです。『女王陛下のハンドバッグ』など本も出ているので有名な話なのですが、多くの日本人には初めて触れる話かもしれませんね。服にブローチに帽子にバッグ‥‥‥。ニュースを製作される方のご苦労がしのばれます。NHKではブランド名を出してはいけなかったのですが、民放はむしろフィーチャーするのですね。ローナ―にとっては大きなPR効果がもたらされるのでは。

今回の一連のメディア取材では、画面には便宜上、「イギリスの王室ファッションを研究する……」と紹介されておりますが、これだけやっている王室ファッション専門家というわけではありません。イギリス文化⇒スーツ⇒ダンディズム⇒ファッション史⇒モード事情⇒ロイヤルスタイル⇒ラグジュアリースタディーズ、と研究領域を広げてきた流れの中に「イギリス王室ファッション」が位置しています。一つのことだけに特化した専門家のほうがかっこいいし権威もありそうなのは重々承知していますけれど、そういう在り方はあまり性に合わなかったようです。

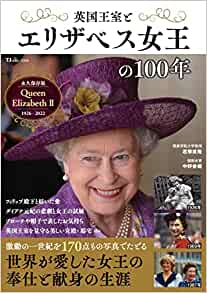

9月19日の国葬の日にNHK「ニュースウォッチ9」で放送された内容が文字化されました。「イギリス エリザベス女王 ファッションに込めた思いとは」。

時間の都合で番組内で話しきれなかった内容も盛り込まれています。

過去のメディア出演に関しては、本サイト「Media Appearance」に収蔵しています。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。「英王室と美術館から考える、『旧型』の意義と存続条件」。

新型ラグジュアリーの研究を進める中で、歴史の見え方も変わってきました。

19世紀ダンディズムは、王室に代表される権威(旧型)に抵抗する、当時の「新型ラグジュアリー」であったことに気づいたのです。

旧来のシステムのなかではどうあがいても影響力をもてなかった元祖ダンディ,ブランメルは、<自ら評価を上げるべくコンテクストを創造する>(安西さんの表現)ことをやってのけたのでした。

21世紀のラグジュアリーにとっても、評価を上げるためのコンテクストを創ることがカギになりそうです。

「新型」「旧型」の対比における「新しさ」とか「旧さ」は、中身そのものではなく、文脈も含めた総合的なあり方なのだ、ということを後半の安西さんのテキストが示唆してくれます。

過去のウェブ連載は、本サイトWorksカテゴリーの「Websites」に収蔵しています。

Forbes Japanにおける連載「ポストラグジュアリー360°の風景」はこちらにまとめてあります。

19日におこなわれたエリザベス女王の国葬に合わせて、NHKのニュースウォッチ9にお招きいただき、ファッション解説をしてきました。

とはいえ生放送の緊迫感並大抵でなく、当初の予定の半分も話せずじまいでした。

NHKが夜のニュースでファッション解説をやる、しかも国葬に合わせてくる、ということが時代の進歩に感じられます。

国葬と台風という話題にはさまれて楽しげにファッションのテーマを話すわけにもいかず、なかなかの試練でした。服装も葬式に出席するわけではないので黒喪服は不要、でも華美はNGで地味めにという制約あり、結果、ダブルのスーツの上を使ってブレザースタイルに。 イギリス人もあまり言わないチャールズ新国王のファッションの可能性を話せたことだけはよかったかも?

イギリス人もあまり言わないチャールズ新国王のファッションの可能性を話せたことだけはよかったかも?

それにしてもテレビの反響凄くて多くの方から写真やメッセージをお送りいただきました。1-3枚目はその中から使わせていただきました。ありがとうございました。

語り切れなかったネタは、番組のウェブ版で文字化されるときに補足させていただきますね。

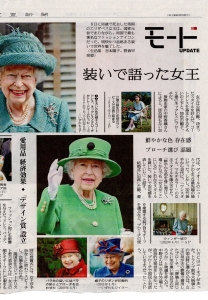

15日付読売新聞夕刊、モード欄にて、女王の装いについてインタビューを受けた記事が掲載されました。

年を重ねれば重ねるほどチャーミングになり、ますます敬愛されるようになっていくという女王のあり方はまさにお手本ですね。「老害」にならない年の重ね方は、女王に学びたい。女王スタイルは、生涯かけて作られたもの。そこには当然、受け取る側の人生に届くメッセージがあります。

インタビューを受けた記事は、本サイトWorks カテゴリー内「Various Works」の第二部、「Interview」に収蔵しています。第一部「Copywriting」の項目を下の方に行っていただくと、第二部「Interview」にたどりつきます。

14日、山縣良和さんの「ここのがっこう」で新・ラグジュアリーの講義をしてきました。ファッション関係の方々にこの話をするのは初めてかも? 政治・経済界からのご依頼が多かったです。

さすが山縣さんのがっこうだけあり、質問がレベル高いし熱心度が違うしで、がっちり手ごたえがあり、楽しかったです。唯一の正解がない分野で議論を重ねるって大事ですね。(それこそ贅沢なことなのかも)

トップ写真は、「ここのがっこう」がある浅草橋の風景です。上の写真、左が山縣さんです。writtenafterwardsのデザイナーでもいらっしゃいます。

過去の講演、トークイベントに関しては、本サイトWorks 内「Lecture / Seminar」にまとめてあります。

ニセコのラグジュアリーを考える記事、JBpress autograph にて公開されました。

前編 「ニセコHANAZONOリゾートだから実現できる、壮大な光のアートを体感」

後編 「根源的で先進的な民主主義。ニセコに独創的なラグジュアリーが生まれる理由」

紅葉のニセコ、もう一度行きたいな!

内閣府の地方創生推進事務局でお話してきました。永田町合同庁舎なんてこんな機会がないとなかなか足を踏み入れられず、楽しかったです。

話題は地方創生と新ラグジュアリー。スタッフの方々が『新・ラグジュアリー』を読み込んでくださっていて感激でした。雪国観光圏、有松、ニセコの記事も目に留まっていたようです。さすが、永田町の方々は感度が高いと感心いたしました。ローカリティの幸福に根ざす新しいラグジュアリーは、地域創生とダイレクトに結びついているのです。

11日、日本テレビ「バンキシャ」のリモート取材を受けました。

「英エリザベス女王が死去‥‥‥ファッションに込めた思いと隠れたメッセージ」。インターネットでもご覧いただけるようになっています。こちらからご覧ください。

私の家にはテレビがないので、私もオンタイムでは見られなかったのですが、反響が多くて驚きました。新聞や雑誌にこれだけ書いても誰も読んでないみたいなのに(笑)

「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」をテーマに講演しました。

講演概要は、「ぱとろな東京 Vol. 113」に掲載されました。

サディ・フロスト監督のドキュメンタリー英語「マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説」パンフレットに寄稿しました。

イギリス文化、60年代、ファッション、ヘアメイク、社会改革、アパレル産業、スタートアップ、夫婦で起業、アートスクール、といったキーワードにピンとくる方々は必見の、中身の濃いドキュメンタリーです。

11月26日、bunkamura ル・シネマでロードショー。

「ココ・シャネルは私を嫌った。理由もよくわかる」、とマリーは言います。シャネルは膝は醜いもの、と考えて決して膝を出すようなデザインはしませんでしたからね。そうした思い込みに反旗を翻したのがマリーでした。

歴史的な建物が保存されながら、それぞれ中では今日的なビジネスがおこなわれています。 町全体がこのような感じなので、タイムスリップしたような不思議な錯覚におそわれます。

町全体がこのような感じなので、タイムスリップしたような不思議な錯覚におそわれます。 とはいえ、村瀬さんたちにとっては「子供のころからふつうにこういう環境のなかにいたので、あたりまえの光景」なんですよね。

とはいえ、村瀬さんたちにとっては「子供のころからふつうにこういう環境のなかにいたので、あたりまえの光景」なんですよね。 その「あたりまえ」は、村瀬さんがいったん海外に出てみることで、新しい価値を帯びることになった。

その「あたりまえ」は、村瀬さんがいったん海外に出てみることで、新しい価値を帯びることになった。 自分がもっているものの価値は、いちど「外」の目にさらしてみることでよくわかる。内にこもって同じ価値基準内の評価ばかり気にして小さくまとまり停滞するくらいなら、全然違う価値観のなかに飛び込んでみるのもいいですよ! 私はそればっかりやっているので永遠にアウトローなんですけどね(笑)。

自分がもっているものの価値は、いちど「外」の目にさらしてみることでよくわかる。内にこもって同じ価値基準内の評価ばかり気にして小さくまとまり停滞するくらいなら、全然違う価値観のなかに飛び込んでみるのもいいですよ! 私はそればっかりやっているので永遠にアウトローなんですけどね(笑)。

イギリス大使館にて23日、スコットランドの新しい魅力を紹介するイベント”Scotland is Now”。主催はScottish Development International. 香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

ウイスキーの新しい楽しみ方を教えてくれるガラス製品も。Angel’s Share Glass.

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Horus Stidioの香水も濃密で個性的。当然、ジェンダーフリーで使える今どきの洗練が感じられる高級ライン。調香師ユアン・マッコールはスコットランドにおける香水業界のパイオニア。 Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。

Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。 スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、後編が公開されました。「日本人が知らないリアルな『北欧スタイル』から考える新しい『ラグジュアリー』。

こちらでいったんフィンランドシリーズは終了です。ニセコに続き、人々の幸福感に政治が極めて重要な働きをしていることを、ひしひしと感じる取材となりました。機会があればぜひ訪れてみたい国です。

25日発売の週刊文春、森英恵さん追悼記事でコメントさせていただきました。

反骨のエレガンスで時代を切り開いた偉大なデザイナーである、とあらためて思います。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、中編「ジェンダー平等とルッキズムからの脱却。フィンランド人の自然な付き合い方」が公開されました。

トップ写真は、©︎Visit Finland / Anneli Hongisto

第10回一青会がほぼ2年半ぶりくらいに開催されました。東京大神宮に併設されているマツヤサロンにて。

ファッション業界のリーダー(私を除く)の方々。主に経営サイドの方々です。

お食事もおめでたい席で出されるタイプの正統派のコース料理で、有意義な時間を過ごさせていただきました。

サンナマリン首相のダンス動画が話題になっておりますが。

フィンランドのラグジュアリーについて、大使館上席商務官に取材した記事を書きました。

本日より3回に分けて掲載されます。

1日目の今日は、フィンランドの幸福感とデザインの特徴についてです。JBpress autograph でお読みいただければ幸いです。

サンナマリン首相のダンス動画流出に関しては、英ガーディアン紙の反応がいちばんクールでした!モラルの是非は問わず、各国首脳のダンス映像とひたすら比較して、だれが一番うまく踊れるかという論点にすりかえてしまった記事。こういう反応、とてもイギリス的で痛快です。

残暑ということばが似合う淀んだ暑さではありましたが、曇り空であったことをむしろ幸いとして最近の運動不足解消のため近場で2時間ウォーキング。

こどもの国の敷地内であれば延々2時間歩いてもまだ足りないくらい。

サウナ級に汗かきます。

ジャングルみたいなところが多いし、動物も多いので、野生の感覚が取り戻せるのもいい。

この方も目をしっかり合わせてきて、何かを語りかけてくるような。

びゅんびゅん飛び交うのでちょっと怖い鳥たち。色がきれいだから見ていられるものの。ヒッチコックの「鳥」を思い出す。

絵になる光景がじゃんじゃんある。なんといっても匂いが強い。各場所で全然違うけれど、草の匂い、樹の匂い、花の匂い、土の匂い、水の匂い、そして動物の匂い。 こういう自然の匂いを浴びていると、「無意識の層」が活性化してくる。

こういう自然の匂いを浴びていると、「無意識の層」が活性化してくる。

今日の最大の発見はこれ。カメの歩みは意外と早い。そうだカメの歩き方でいこう。絶対ゴールにたどりつく。

クワントがひと段落し(これから校正その他まだ細かい仕事があるものの)、新たなテーマというか、懸案の本を再スタート。あきらめなければ必ずゴールにたどりつく。

クワントがひと段落し(これから校正その他まだ細かい仕事があるものの)、新たなテーマというか、懸案の本を再スタート。あきらめなければ必ずゴールにたどりつく。

1月にBunkamura で開催される「マリー・クワント展」(V&A巡回展)に合わせ、ジェニー・リスターが編集したこちらの本の日本語版も、グラフィック社から発売されます。

展覧会の解説も兼ねるビジュアル豊富な224ページの大型本ですが、これはもうカタログを超えたアカデミックかつジャーナリスティックな永久保存版。人間マリー&家族とビジネスパートナーのみならず、イギリスの社会と文化、アパレル産業、繊維産業、ブランドビジネス、デザイン、広告、写真、モデル、ヘアメイク、化粧品&香水、インテリア、といった側面から多角的に詳細なマリークワント研究がなされた骨太な一冊でした。日本が果たした大きな役割も明かされる。たったいま、監修作業第一弾を終えました(これから校正が待っている)。翻訳もすばらしく読みやすい。初めて知る内部事情の連続で、もろもろの事象を見る解像度が上がります。

それにしてもマリーがデザイナーとして長命だったのは、とにかくとんでもなく堅実によく働いたからというシンプルな事実に尽きるのですね。シャネルも働きものだった。もう一つの共通点は、人の縁を大切にして、互いに全然違う個性を活かしあっているところ。選択の基準、考え方、行動、アテチュード(社会との向き合い方)において、ファッションに関心ないという方にも多大なインスピレーションを与える女性という点でもシャネルと通じる。

カテゴリー分け不能な新感覚ホテル、ダーワ・悠洛 京都にはスパまであります。

バンヤンツリーが誇る、日本初上陸の8エレメンツ・スパ。青いお茶はバタフライピーですね。

帰る前に一時間の全身トリートメントを受けてきました。ゆったりたゆたうような感覚を与えてくれる高いレベルの施術で、疲れた感情のゴミみたいなものがすっきりデトックスされます。

帰る前に一時間の全身トリートメントを受けてきました。ゆったりたゆたうような感覚を与えてくれる高いレベルの施術で、疲れた感情のゴミみたいなものがすっきりデトックスされます。

こちらも、ホテルスパにしてはリーズナブルな価格で、嬉しいような申し訳ないような。

上は朝食。この価格帯のホテルにしては、ほんとにレベルが高い。3段になったドレッシングが出てきたときには楽しくて悶絶しました(笑)。ホテルの滞在時間が短かったのですが、たいへん印象深いホテルステイになりました。あたたかくおもてなしくださったスタッフのみなさまに感謝します。

上は朝食。この価格帯のホテルにしては、ほんとにレベルが高い。3段になったドレッシングが出てきたときには楽しくて悶絶しました(笑)。ホテルの滞在時間が短かったのですが、たいへん印象深いホテルステイになりました。あたたかくおもてなしくださったスタッフのみなさまに感謝します。

女性服にポケットがない(小さい)問題、盛り上がっているんですね。日本でも世界でも不満を抱えている女性が多いとは。

「女性服のポケット問題」にデザイナーやブランドが反応 (fashionsnap.com)

「なぜ女性服にはポケットがないのか」 海外のムーブメントを追う (fashionsnap.com)

Fashionsnap.comがまとめた上の記事に対してNewsPicksでコメントしました。こちらにも転載しておきます。

☆☆☆

ジェンダーが問われない時代になって、ようやくポケット問題も解決に向かいそうで喜ばしいかぎりです。

テイラードスーツの世界の話ではありますが、私も10年以上も前から「なぜウィメンズにポケットが少ない?」と怒りを感じ、何人かのテーラー、作り手に聞いたことがあります。結果、「シルエットが崩れることを女性自身がいやがる」という回答を得ました。

で、なぜシルエットが崩れるのか、よくよく調べてみると、そもそも「女性用」とされている生地が、「男性用」とされている生地よりも薄くて柔らかい=シルエットが崩れやすい、のです。

しかも「女性のシルエット」とされているものが、そもそも凸凹やダーツ多め、あるいは「細く見せる」よう体のラインに沿うように作られている(メンズに比べゆとり少な目)ので、ラインが崩れやすいのは当然。

そこで私は、「男性用」とされているしっかりした生地を使って、凸凹を強調しないラインにしたうえで、男性と同じ位置、同じ数でポケットを作ってもらうようにオーダーしました。これはけっこう成功で、内ポケットにはアイフォンが入る深いポケットがあるし、メンズ生地、ゆとりあるメンズラインであればあれこれ入れてもそんなに型崩れはしない。快適です。

だれもがオーダーでスーツを作れるわけではないことは了解しております。既成のスーツにおいても、

・女性向けという(薄い柔らかい)生地を避け、男性用と同等のしっかりとした生地を使う

・凸凹多め、かつタイトなシルエットから脱する

・思い込みから脱し、ポケットがついていることはジェンダー不問でかっこよく機能的であるという認識をもつ

ことで型崩れせず機能的なポケットをつけることが可能になります……というか、メーカーさま、ぜひきちんとつけてください! 社章用(?)のボタン穴も。ジェンダーギャップの解消は、些細に見える細部から(笑)

思えば、シャネルがスーツの上着にポケットをつけたことは「画期的」だったんですよね・・・。シャネルはわざわざポケットに手を入れて立ち、写真を撮らせていました。

☆☆☆

実は先週の高知での仕事でも、「女性らしいスーツ」という業界の思い込みを撲滅しようと闘っておりました。「女性らしい華やかさ」とか要らないし、ましてや「女性らしいやさしい印象」なんてもっといらない。仕事着に「女性らしい」をわざわざ持ち込まなくていい。「女性向け生地」(安くて薄くて柔らかい)なんてのもなくていいのではと思う。その人らしさは、仕事をしているうちに勝手ににじみ出てくる、というのが実感です。そもそもなんで女性は華やかでなくてはならんのだ?

トップ写真は2019年のGo Tailored キャンペーンのものから。「女性用スーツ」の既製品に理想に近いものがまったくないので、それぞれテイラーにゼロからオーダーしたり、メンズスーツの古着をリフォームしたり、自分で作ったりして着ています。反響が大きく、需要は多いはずなのに、スーツ業界の人はなぜよい生地と機能的なディテールを備えた女性のスーツを作らない?

世界でもっとも知られた日本のデザイナーの一人でした。フランスからもイギリスからも、名だたる勲章や賞を授与されています。ファッション界の巨匠ですが、テクノロジー、研究開発、実験など、むしろ理系のことばが似合う、独自の衣服デザインを展開していました。

プリーツ・プリーズにしても、流行に左右されない機能性と美を持つ便利なアイテムとして日常に溶け込んでいるという意味で、ファッションというよりもむしろ工業製品に近い印象です。

研究と改良をおこたらなかった一生さんは、どちらかといえば「エンジニア」と呼びたくなります。故スティーブ・ジョブズがイッセイ・ミヤケの黒いセーターを愛し、これをトレードマークとしていました。ふたりには、装飾をそぎ落とし、本質を追求する姿勢を貫くという点で、相通じる志向を感じます。

幼少時の被爆体験を告白したときには、「破壊ではなく創造できるものについて考えることを好んできた」と語っています。平和に対する強い意志を持ち続けた、素晴らしいデザイナーでした。

Mame Kurogouchi 黒河内真衣子さん、CFCL 高橋悠介さんはじめ、頼もしい後進も育てられました。多くの感動、インスピレーションをいただきました。ありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。

*写真は文部科学省、平成22年度文化勲章受章者としての三宅一生(かずなる:本名)さん。Wikimedia Commons

猛暑の高知で3日間、スーツを着る方を対象にスーツを着てスーツの話を10クールというハードな仕事でした。

おそろしく体力を消耗しましたが、いまここに無心で向き合うとなんとかなった。なんというか、「限界」を一つ越えた感慨があります。

トップ写真は龍馬も泳いだ鏡川。宿泊先のビジネスホテル「ホテル日航 旭ロイヤル」のすぐそばにあり、ホテル最上階のレストランから絶景を眺めることができます。

ホテル全体は昭和感のある古~いホテルなのですが、最上階のレストランは、高知の素材を生かしたサブスタンシャルなお料理を提供してくれました。おしゃれすぎないのが、体力勝負のビジネス一人旅には気楽で嬉しい。

街中にあるので絶景スポットもないですが、光次第で美しいウォーキングコースになります。

右に見える高い建物がホテル日航。星野リゾートさんが買い取られたそうです。リノベして現代に合った感覚のホテルにバージョンアップされるとよいですね。

高知からの帰路はいつもエネルギーを使いつくして観光どころではないのですが、移動中の窓から見える景色に、つかの間の旅気分を味わいます。

高知からの帰路はいつもエネルギーを使いつくして観光どころではないのですが、移動中の窓から見える景色に、つかの間の旅気分を味わいます。

日経連載「モードは語る」。ニセコ取材にもとづき、地域ブランドを支える魅力の根源を考えてみました。

「ニセコ」ブランドの根源 活発な議論、政治が担保: 日本経済新聞 (nikkei.com)

ファッションと政治は無関係、むしろ関係づけるものではないと思い込まされていた時期が長かったのですが、「メイドインジャパンのラグジュアリー製品を海外に」という議論に関われば関わるほど、土地の住民の幸福度がブランド力を支えていることに気づき、「翻って日本に住む人は??」となるんですよね。で、住民の幸福度を左右する根源にあるのは政治だということに気づいてしまう。ここでいう政治は、決して「政党」云々の政治ではありません。どれだけ民主的な話し合いがおこなわれているかという問題。「言ってもしょうがない」という絶望とは無縁の行政の話。

ニセコは人口5000人の町だからそれができる、ということはもちろんある。しかし、その小さな単位がいくつも集積することで、県レベル、国レベルの幸福度達成がめざせるのではないか?

もちろん簡単なことではない。全員が落としどころを見つけるまで何度も話し合う「民主主義のコスト」という副町長のことばが重かった。困難で、混沌としている。だからこそそれを抜けた先にある希望に価値がある。

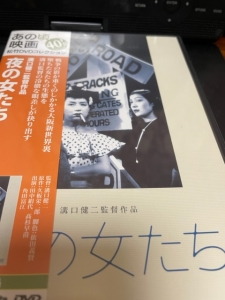

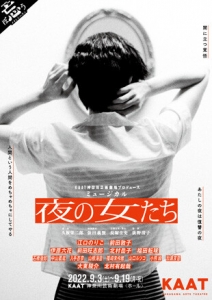

KAAT神奈川芸術劇場でミュージカル「夜の女たち」が上演されます。9月3日~19日。

パンフレットに寄稿するために、オリジナルの溝口健二監督の映画「夜の女たち」(1948)を観ました。

衝撃でした。1948年……戦後間もない日本の「同時代のリアル」を描いたものと想像されます。凄まじい世界。衝撃の最大の理由は、弱者をとりまく状況が、現在、何も変わっていないことです。

何もかも奪われて、追い詰められて、絶望して、忍耐の限界にきて、ついに最後のエネルギーをふりしぼって人間全体への反逆に出た弱者による「犯罪」がいまも絶えないのではないか。「責任」をすべて本人になすりつけるのはあまりにも過酷な状況がある。転落せざるをえなかった背景も知らないで高みからキレイゴトを並べて批判する「教育婦人」も登場する。「どんな理由があろうと暴力はいけません」とか言いがちなあの種の人間にだけはなりたくない、と心底思わされた。溝口健二、すごい。

この物語を現代、ミュージカルとして上演するという意味がまさにここにあるのだろう。

パンフレットではさらに戦後ファッションの話とからめて書きます。

パークハイアット ニセコHANAZONO はスケールの桁違いの大きさと雄大な自然、人間的なきめ細やかさを両立させた、すばらしいホテルでした。

多様性と口にするのもバカバカしくなる、30か国スタッフのヒューマニティー。

多様性と口にするのもバカバカしくなる、30か国スタッフのヒューマニティー。

違いを笑いとばしながら共通することで盛り上がる喜びがあり、心身共にあたたかさに満たされました。

温泉(サウナ完備)、フィットネス、スパ(エステ)完備は当然のこと、豊富なレストランがそろい、レジデンスでの長期滞在でも飽きないようになっています。

温泉(サウナ完備)、フィットネス、スパ(エステ)完備は当然のこと、豊富なレストランがそろい、レジデンスでの長期滞在でも飽きないようになっています。

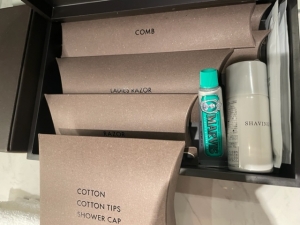

ツインルームの羊蹄山側。ビューバスから羊蹄山が見えます。アメニティはLe Labo。ボディローションがよい香りで、香水が不要なほど。

Marvisの歯磨きペーストがついているのも嬉しい。歯ブラシも櫛も木製です。

Marvisの歯磨きペーストがついているのも嬉しい。歯ブラシも櫛も木製です。

とにかくスケールが大きく広く、どこを撮っても絵になるし、快適に過ごせるよう作られているので細部を紹介するときりがないのですが、なによりもホテルの格を上げているのが、スタッフのホスピタリティでした。

とにかくスケールが大きく広く、どこを撮っても絵になるし、快適に過ごせるよう作られているので細部を紹介するときりがないのですが、なによりもホテルの格を上げているのが、スタッフのホスピタリティでした。

最高の体験の連続で、魂がのびやかに生き返ったような気分です。お世話になりましたみなさま、ありがとうございました。違う季節にまたぜひ訪れたいニセコ、その印象を強めてくれたのがこのホテルです。

パークハイアット ニセコHANAZONOを舞台にイギリス人の光のアーチスト、ブルース・マンロー氏手がける壮大な光のインスタレーション、マウンテンライツ。

ケタ違いのアートだった…。詳細はメディアで記事化しますので、あらためてお知らせしますね。

光の意味が変わった体験。ラグジュアリー研究者にとっては新しい視点をもたらされた衝撃の出会いとなりました。

アート体験のあとは、ハイアットのバーにてパーティー。

ブルース・マンローさん(右)と奥様のセリーナさん。今回の壮大な光のインスタレーションを創り上げたアーチストは、ピュアに光一筋に生きて、人生の可能性を広げています。”Don’t follow money. Follow your heart, then money will follow you” と言われました。

パークハイアットニセコのマーケティング、西山ユナタさん。今回のもりだくさんな取材中、きめ細やかに配慮していただきました。

ホテルのスタッフは30ヵ国から。ニセコの町にあるレストランなどもそうらしいですが、ここではサービススタッフとの会話がごくあたりまえのように英語。ほんと、外国にいるみたい。

パークハイアット ニセコHANAZONOは、ピエール・エルメとパートナーシップを結んでいます。

定番のピエール・エルメ・パリ アフタヌーンティーを体験しました。

セイボリーから始まる4つのコースにはそれぞれオリジナルモクテルやペアリングされた紅茶、ハーブティーがつき、ハイテンションで盛り上がれます。

ボリュームもかなりありますが、スイーツラバーであれば楽勝の量だと思われます(少食の私は3コース目から満腹してしまい、写真を撮ったあとに部屋にとどけていただきましたが)。

コースごとに変わるお茶、異なるティーポットなど小物も面白くて、飽きない。

コースごとに変わるお茶、異なるティーポットなど小物も面白くて、飽きない。

新ラグジュアリースタディーズの一環としてツーリズムの現在を探っているうちに、いつのまにかニセコでアフタヌーンティーをしている自分を発見するわけですが、これって、トラベルライターをしていた19歳の頃と同じことをしているんじゃないか、と気づく。成長してないというか、還暦すぎて原点に一周戻ってきたというか。自分としてはこれまでの研究も経験も全部、巨大な網で伏線回収させていく予定でいるのですが、それまで生きていられるんだろうか。スイーツを食べながらビターな気持ちが一瞬、よぎります。機会はすべて神意とみなして受け止め、天に委ねるしかない。

日本ハーモニーリゾートが展開する、HANAZONO ZIP WORLD。7月1日に始まったばかりです。(10月10日まで)

日本最長の2591mのジップラインを体験しました。

山頂まで車で行き(通常はゴンドラなのですが、この時はゴンドラの不都合で車になりました)、通行禁止区域を車で抜けて(かなり緊張します)、トップから3レベルに分かれたジップラインでふもとまで滑り下りてくるのです。

レベル3が「ブラックダイヤモンド スーパーフライ」と称されるコース。ここでは最速時速120キロメートルで1.7㎞を駆け抜けます。

これがどういう感覚であったかについてはメディアで記事化するのでしばしお待ちくださいませ。

スタッフが撮影してくれた私のパホーマンス?映像はインスタグラムのリールでアップしております。

スタッフが撮影してくれた私のパホーマンス?映像はインスタグラムのリールでアップしております。

ニセコの「道の駅」も花にあふれてかわいい。

「ルピシア」もニセコに本社を移したそうです。

道の駅では、ニセコでとれた野菜や果物が販売されています。長期滞在の方もここで野菜を買い、自炊されたりしているそうです。私もメロンをひとつ買いました(後日「食べごろ」にいただいたら、若返りそうなジューシーなおいしさでした!)

道の駅では、ニセコでとれた野菜や果物が販売されています。長期滞在の方もここで野菜を買い、自炊されたりしているそうです。私もメロンをひとつ買いました(後日「食べごろ」にいただいたら、若返りそうなジューシーなおいしさでした!)

ニセコ町公用車(!)でご案内くださいました、ニセコ町役場の龍さんと百恵さん。龍さんは九州からの移住、百恵さんは名古屋からの移住。ニセコのことを移動中にたくさんお聞かせくださいました。 町役場も訪問し、ニセコ副町長の山本契太さんにインタビュー。ニセコの町の民主主義の具体的あり方など、目から鱗のお話。町長の片山さんとお話する予定でしたが、片山さんがコロナ陽性で自宅療養となってしまい、急遽、山本さんにご対応いただきました次第。お話は後日、記事化します。

町役場も訪問し、ニセコ副町長の山本契太さんにインタビュー。ニセコの町の民主主義の具体的あり方など、目から鱗のお話。町長の片山さんとお話する予定でしたが、片山さんがコロナ陽性で自宅療養となってしまい、急遽、山本さんにご対応いただきました次第。お話は後日、記事化します。

できたてほやほやの町役場は、木のよい香りがしました。

できたてほやほやの町役場は、木のよい香りがしました。

歓待いただき、ありがとうございました。

歓待いただき、ありがとうございました。

北海道初上陸。ニセコ取材です。

新千歳空港からパークハイアット・ニセコHANAZONOのリムジンに乗って延々と続く白樺林を2時間半。途中、林の向こうに見える支笏湖が雄大でした。

一休みしてから、ニセコ町役場の龍さん、百恵さんにご案内いただき、ニセコ髙橋牧場。

余って捨てていた牛乳をアイスクリームやお菓子に加工して販売することで有効利用しようと始まったビジネスが、地元の方々はじめ道内の方々に支えられて大繁盛しているそうです。

北海道もなかなか暑く(でもからっとしている)、撮影中、手に持ったアイスクリームがみるみる溶けるレベル。

北海道もなかなか暑く(でもからっとしている)、撮影中、手に持ったアイスクリームがみるみる溶けるレベル。

トップ写真は羊蹄山です。こちらは牧場の建物のひとつ。

トップ写真は羊蹄山です。こちらは牧場の建物のひとつ。

いまは「花の季節」とかで、いたるところに花が。とりわけアジサイがピークでした(ここにはありませんが)。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」第20回は、観光と新ラグジュアリーの関係をテーマにしました。

「観光とラグジュアリーの未来 雪国の温泉宿ryugonの場合」

「ラグジュアリー観光議連」なるものもあるそうですが、一晩一億の世界はたしかに利益を考えるうえでは重要。ただそんな「旧型」とは別に、次世代の価値観にあう新ラグジュアリーの視点でのインバウンドを考えることもこれからは必要なのではと思い、ryugonのプロデューサーである井口智裕さんと、ディレクターのフジノケンさんにインタビューしました。

TOPのうっとりものの写真はフジノさまご提供です。(Forbes掲載のryugon写真もフジノさま。本欄のTOP以外および近辺地域の写真は中野撮影です)

MATCHAの青木優さん、ご紹介ありがとうございました。

後半を書いている安西洋之さんは、観光地の地元民の生活を切り売りして観光ネタとして見せることを「文化の盗用」になぞらえ、注意を促します。たしかに、新ラグジュアリー視点では、地元民のライフスタイルの切り売りを地元民が快く思っていないとすれば、それを消費することは避けたいところ。盲点でした。

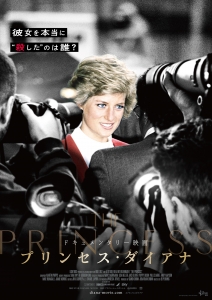

9月30日(金)から公開の『プリンセス・ダイアナ』ドキュメンタリー、試写拝見しました。アーカイブ映像のみを使って悲劇のドラマを創り上げていくエド・パーキンズの斬新な手法。普遍的な問いをいくつも投げかける傑作になっています。

配給: STAR CHANNEL MOVIES

今年の秋には、さらに、クリスティン・スチュワート版のダイアナ映画もきます。前半はエリザベス女王でしたが、後半はダイアナ妃ブームですね。

ある自治体の意見交換会に委員として出席しました。

すばらしいビジョンをもつ知事のもと、識者による理想的な目標が立てられていて、それはそれで賛同しました。

ただ、引っかかったことがいくつか。事務局にも伝えたのですが、もしかしたら多くの日本の組織が似たような問題を抱えているのではと感じたので、こちらでも書いておきます。

〇25歳から35歳の女性の流出が最大の問題となっている、というわりには、会議にその年齢の女性がいない。おじさんばかりでその問題を推測・議論してどうなるのだろう。その年齢の女性を委員に加えることから始めるのがシンプルで、当然のことなのではと思います。

〇スピーチするひとたちががそろいも揃ってグレーの背広の似たようなおじさんばかり。スーツも眼鏡も髪型も似たような感じで、話し方も顔つきも似ているとなれば誰が誰なのか区別がつきません。そういう方々が、相変わらず多様性の重要性を語っています。この「多様性を語るグレースーツ」問題は、コロナ前からずっと指摘していましたが、コロナを経てもまだ変わってないのかと愕然とします。多様性がそんなに重要なら、おじさんはいったん引っこんで、女性や若い人を壇上に出す、というシンプルなことがなぜできないのでしょう。多様性は、語らなくていいです。多様であればよいだけのこと。機会さえ与えられれば、女性も若者も立場にふさわしく成長します。

〇「なにもない」というけれど、自分たちのいいところがまったく理解できていないだけ。ずっとその環境にいてあたりまえすぎて意識にすらのぼらないものと思われます。ゆえに広報がぜんぜんできてない。外部の目からよいところを発見してもらい、言語化してもらうということを一度きちんとおこなってみては。

偉そうに放言、失礼しました。風通しの良い先進的な自治体への変貌を、応援しています。

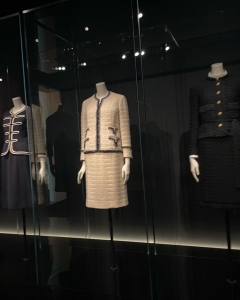

三菱一号館でおこなわれているシャネル展のレビュー、JBpress autographのウェブサイトにて書きました。

タイトルにしたことば、Guilt is perhaps the most painful companion of death. これもシャネルのことばです。あまり引用されていませんが。

罪悪感をひきずるような生き方はしたくないですが、果たせていない約束とか、「つもり」はなくても人の心を傷つけてしまったことばとか、資金不足のためにかなえてあげられなかった夢とか、心残りなことは山ほどある。

楽しかったことは忘れても、こういうことは、意外と忘れず、ふとした拍子に浮上してくるものです。

楽しかったことは忘れても、こういうことは、意外と忘れず、ふとした拍子に浮上してくるものです。 展覧会のレビューとしては書けなかったのですが、展覧会ではほぼシャネルの生きた時代に沿って作品が展示されており、いきおい、「これを作ったときには〇歳だった」「このときの愛人はルヴェルディだった」みたいなことを結び付けながら見ていました。

展覧会のレビューとしては書けなかったのですが、展覧会ではほぼシャネルの生きた時代に沿って作品が展示されており、いきおい、「これを作ったときには〇歳だった」「このときの愛人はルヴェルディだった」みたいなことを結び付けながら見ていました。

シャネルの自由奔放な栄光の壮年期を思えば思うほど、晩年の孤独と哀しみの深さも胸にせまるように感じていました。それに反比例して作品が円熟していく凄み。

シャネルの自由奔放な栄光の壮年期を思えば思うほど、晩年の孤独と哀しみの深さも胸にせまるように感じていました。それに反比例して作品が円熟していく凄み。

シャネルの人生からも感じましたが、元首相の襲撃事件の背景を知り(完全な全容ではないとしても)、ダイアナ妃のドキュメンタリーを見ると、人間の積み重ねた行動には必然的な(そうならざるをえない)帰結といった「道理」のようなものがあることを思い知らされます。

断るまでもないですが、非業の最期を必然と言っているわけではありません。狙撃犯人の背景を知り、ダイアナ妃とメディア、王室の関係を知れば知るほど、導かれる方向がそうならざるをえないようにつながっていくという、シェイクスピアの悲劇に見られるような哀切で不条理な「道理」のことを指しています。

フォションホテル京都×CARON 初のコラボレーションによるアフタヌーンティーのプレス発表会に参加させていただきました。

噂に聞くフォションホテルの、一歩足を踏み入れたときの高揚感はもうとろけそうですね。徹底的にブランディングされた世界はそれはそれで美しいと感じます。(←「新型」「旧型」の中道を行くイギリス国教会の人(笑))

噂に聞くフォションホテルの、一歩足を踏み入れたときの高揚感はもうとろけそうですね。徹底的にブランディングされた世界はそれはそれで美しいと感じます。(←「新型」「旧型」の中道を行くイギリス国教会の人(笑))

フォションはさすが食に対する圧倒的な自信がうかがえて、アフタヌーンティーはもう、まいりましたというレベルの高さ。

フォションはさすが食に対する圧倒的な自信がうかがえて、アフタヌーンティーはもう、まいりましたというレベルの高さ。

甘い物苦手な私ですが芸の繊細さと味の複雑な奥行きに感動しました。

グランティーマスターの吉川和孝さん。この日の紅茶は「ワンナイトイン京都」。ティールームでは吉川さんがブレンドした紅茶も何種類か提供されています。

グランティーマスターの吉川和孝さん。この日の紅茶は「ワンナイトイン京都」。ティールームでは吉川さんがブレンドした紅茶も何種類か提供されています。

南部鉄器のティーポットと、フォション印の砂時計がたまらなくかわいい。

南部鉄器のティーポットと、フォション印の砂時計がたまらなくかわいい。

シェフパティシエールの小野寺美江子さん。

シェフパティシエールの小野寺美江子さん。

こちらはパルフェ・サヴァラン。仕上げにリキュールをかけていただきます。斬新な味わい。

こちらはパルフェ・サヴァラン。仕上げにリキュールをかけていただきます。斬新な味わい。

スコーン、ジャム、バターの盛り方もフォション的。すばらしいお仕事ぶりを見せていただきありがとうございました。

この日ものんちゃんとご一緒させていただき、楽しさ3倍増でした。

この日ものんちゃんとご一緒させていただき、楽しさ3倍増でした。 それにしてもフォションのティールームの豪華さときたら。世界観が明確で、「フォションらしさ」で貫かれているのでゴージャスでも全くいやみなく、実に気持ちの良い空間とサービスでした。

それにしてもフォションのティールームの豪華さときたら。世界観が明確で、「フォションらしさ」で貫かれているのでゴージャスでも全くいやみなく、実に気持ちの良い空間とサービスでした。

ギャリア二条城京都では、偶然ですが、のんちゃんことフリーアナウンサーの堤信子さんともご一緒になりました。

せっかくの機会でしたので、ノンちゃんとご一緒に、支配人代理の鈴木通晃さんにホテルをご案内いただきました。

武家屋敷の禅の美意識が貫かれ、自然と人の融合、地域らしさを活かすサステナビリティを考慮して創られています。

伝統の保持に関しては、たとえば、黒い琉球畳もそうですが、名栗加工の壁の装飾、さりげない部分での漆使いなどいたるところで見られます。

アートなオブジェは館内に90点。

最上階のスイートルームからは二条城の門が見えます。天皇陛下しか通ることができない門で、大正天皇が最後に通られて以来、閉じられたままだそうです。

二条城の見えるテラスも広々としており、ここで食事をしたりシャンパンを飲んだりできる、と。

ベッドルーム、リビングは一面、ガラス張り。

ミュージアムガラスという透明度の高いガラスが使われており、屋外にいるような解放感があります。

ミュージアムガラスという透明度の高いガラスが使われており、屋外にいるような解放感があります。

ビューバスも気持ちよさそうですね。

丁寧に解説いただきまして、見ただけではわからなかった細部についての新しい見方を学びました。ありがとうございました。

今回、宿泊したのは、二条城のそば、バンヤンツリーグループの「ギャリア二条城京都」。

ロビーには玄武岩が鏡面仕上げされたテーブルが置かれ、外の景色が映り込んでなんとも幻想的な光景になります。

二条城がある環境を生かし、「禅」がコンセプトの装飾がすっきりと置かれています。中央にあるのは、お茶道具。

25室だけの隠れ家のようなホテルで、宿泊に特化しているゆえに、隅々まで徹底したコンセプトで作りぬいてあります。

4階建てで、4階からは二条城が見えますが、1,2階は完全に森の中にいるような感覚を味わわせてもらえます。

武家屋敷がイメージされており、少し高くなった部分は、琉球畳です。靴を脱いでくつろぎます。漆の朱色がアクセントになっています。

バスルームも質感が高く、たっぷりと広く深い。

アメニティ、ドライヤー、お茶まわり、すべてにおいて心遣いがあたたかく感じられる、静かで澄んだ緊張感のあるホテルです。

アメニティ、ドライヤー、お茶まわり、すべてにおいて心遣いがあたたかく感じられる、静かで澄んだ緊張感のあるホテルです。

フィンランド式ミニマル・イン・京都、を表現したマヤホテル。

フィンランド大使館商務官ラウラ・コピロウさんのおすすめで取材に来てみました。なんとカプセルホテルです。

小屋に見立てた三角屋根が特徴的なデザインのHUT( ハット )と呼ばれる大小2サイズのカプセル全60室。クリエイティブディレクションをハッリ・コスキネンが行なっています。

小屋に見立てた三角屋根が特徴的なデザインのHUT( ハット )と呼ばれる大小2サイズのカプセル全60室。クリエイティブディレクションをハッリ・コスキネンが行なっています。

各部屋にはオリジナルデザインのコンセントプレート、タイマー式調光、ハンガーフック、ハンガーが取り付けられているほか、Marimekkoが制作したテキスタイルが、ロールカーテンやジャガード織りされたベッドリネンなどに使用されています。

共用ラウンジの食器はイッタラはじめ、すべてフィンランド製。(抹茶の道具だけは日本製)

ここからしばしばフィンランド文化の発信も行われているそうです。

ゴミ箱まで同じデザインで統一感があります。シンプル、ミニマル、近未来。フィンランドの異次元ライフスタイルの衝撃でした。

電撃取材にも快く応じてくださいましたマネージャーさんに感謝します。

同行のZ世代は、この世界観を「リミナル」と表現しました。

高知に日帰り出張。重要なミッションを担うことになりました。前例のない仕事で、大きなチャレンジをさせていただけることに感謝しています。

これから少なくとも9カ月間、行き来することになります。

帰途の飛行機から見た空と地上。「天使の階段」が雲の間から地上に降り、幻想的でした。

ちょうど安倍元首相の訃報が公式発表された時間でした。人の命のはかなさと重さをかみしめます。ついさっきまで元気に演説していた人がかくもあっけなく命を失ってしまう…。それでも地球は淡々と回り、空は刻一刻と姿を変える。宇宙視点から見たら、地上の争いなど取るに足らないことなのだ。地位も資産も来世にはもっていけない。意味のない争いにエネルギーを使うことはやめて、全生物が平和に豊かに共存するために知恵と限られた身体エネルギーを使いたいし、そうすべきときなんじゃないか?

安倍晋三元首相が銃撃を受けて67歳の若さで亡くなられました。

遺されたご家族の悲しみはいかほどでしょうか。まだお母様もご存命のはずでは…。心より哀悼の意を捧げます。

出張先の昼、クライアントさんと食事をしているときに第一報が飛び込んできました。そこにいた全員がショックを受け、動揺していました。まさか手作りの銃で要人を白昼に撃つなんてことがこの日本でありうるとは。その後の展開はなまなましい悪夢のようでした。

まだ犯人の動機の詳細が報じられていない段階ではありますが、政治信条に反対するテロというよりもむしろ、格差の底辺側にいて絶望し、自棄になった(怖いものがなくなった)人の犯行のようにも見えます。京アニ放火や京王線刺傷事件の方をむしろ連想させます……。落ちこぼれる人を出さない包摂性のある社会の実現、格差の解消が、解決すべき最優先課題なのじゃないか。「私たち」として考えることが結果として自身の安全につながる。いま、政治家に急務として求めたいことの一つは、その点です。それを考慮して、まずは選挙に行きます。

ご冥福を心よりお祈り申し上げます。

〇マリ・クレール編集長コラムで、経産省ファッション未来委員会のことをとりあげていただき、「新ラグジュアリー」もご紹介いただきました。ありがとうございます。

〇関西学院大学ジェネラティビティ・ラボ『50代からの生き方のカタチ』応援メッセージを寄稿しました。井垣伸子先生にお声掛けいただきました。ありがとうございます。10歳くらいしか違わない方を上から目線で応援するなんて1世紀早い、という感じです。それぞれに成長も環境も違うことを思うと、上下関係なく誰もが「対等」ですよね(むしろ私の方が精神年齢は幼いように思うこともある)。身体的な「成熟」が先を行っているだけという。

本日のタイトルにした格言はまさに実感で、あまり世間の基準での「成功」「失敗」にはとらわれすぎないのがいい、という話。「成功」なるものにいい気になっているとそれが転落の始まりになったり、「どん底だ」と思っていたことが後から振り返ると幸運の兆しになったりするのはよくある話。幸運も、そうでないことも、長期的にみたプロセスの一部として、その瞬間での意味や感情をしみじみ味わったらさっさと「次」へ一歩を進める。これが安定したサバイバルの方法に見えます。

三菱一号館美術館で開催中のシャネル展。月曜日に鑑賞して時間が経ちましたが、まだ余韻が残っております。

1920年代の初期のものから、晩年の作品まで、スーツ、ドレス、香水、バッグ、靴、ジュエリーにいたるまで、よくぞ集めたという圧巻の本物が展示されています。

1920年代の初期のものから、晩年の作品まで、スーツ、ドレス、香水、バッグ、靴、ジュエリーにいたるまで、よくぞ集めたという圧巻の本物が展示されています。

シャネル本の翻訳、監訳ばかりか膨大な数の関連エッセイを書き、名言カレンダーまで作っているので、シャネルの作品の写真ならいやというほど見ていたつもりでしたが、実物の迫力からは全く違う印象を受けました。

とりわけ彼女が70歳で復活したあとの作品ときたら……

人生のストーリーを重ねて見ると、ひときわ感慨深い。

人生のストーリーを重ねて見ると、ひときわ感慨深い。 1920年代のラグジュアリーの概念をひっくり返してソーシャルイノベーションを起こしたシャネルは、当時における「新しいラグジュアリー」の旗手だったんだとあらためてわかる。

1920年代のラグジュアリーの概念をひっくり返してソーシャルイノベーションを起こしたシャネルは、当時における「新しいラグジュアリー」の旗手だったんだとあらためてわかる。

ガブリエル・シャネル展は、Gabrielle Chanel Manifeste de Mode は三菱一号館美術館にて9月25日まで。

秋にはマリー・クワント展がBunkamura で開催されます。準備も着々と進行中です。ファッションの展覧会が普通に頻繁に行われるようになったこと、感慨深いです。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」更新です。

今回は安西さんスタート。イタリアのドラーリという自転車(の歴史の継承)をめぐる新しいラグジュアリーの萌芽について。

これを受ける私は、あまりの完璧な世界にコメントのしようもなく(!)、マイケルブラスト、龍言、トップガンの三題伽でむりやり着地いたしました……。お時間許す時にでもご覧くださいませ。

龍言については、感激の余韻の勢いで、プロデューサーの井口智裕さんらにインタビューをしました。詳細は来月のこの連載で書きます。

2日間にわたり、NewsPicksでじっくり取り上げていただきました。ありがとうございます。2日目の記事です。「ラグジュアリーで『社会課題』を解決する」。

発売後、日本経済新聞、東洋経済、日経ビジネス、LEON、そしてNewsPicksで書評やご紹介をいただきました 。「鳥の鳴き声か?」と言われた当初に比べたら、じわじわと広まっている手ごたえを感じます。SNSで応援してくださいました皆さまにも感謝します。

尊厳を守られた個人の内面に起点をもつ創造性が、ラグジュアリーを生み、結果としてそれが社会課題を解決し、これまでとは違う世界を現出させる。「新しいラグジュアリー」の世界観です。

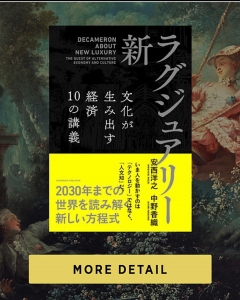

さて、下の写真は、『新・ラグジュアリー』にも登場する、大阪大学のピエール・イヴ=ドンゼ先生が編集された大著。

カデミックな大著ですが、世界レベルでラグジュアリーを論ずる土俵に立とうとするときに、知っておくべき今の議論がひととおり、あります。戦略やマーケティングが中心となる「旧型」とは立場を異にする人文的「新ラグジュアリー」の土壌を耕すためにも、世界のアカデミックな現場では何がどのような言葉で論じられているのか、まとめて学べるのはたいへんありがたいです。

日本にも本格的なラグジュアリー・マネージメントの研究機関が作られることを願っています。

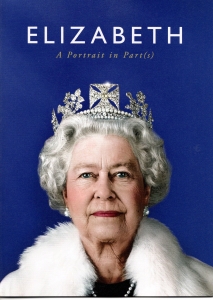

女王の多面的な魅力が満載のドキュメンタリー、本日公開です。

パンフレットに寄稿しています。

年表や家系図、主要な登場人物のリストもあり、充実した内容になっています。劇場でチェックしてみてくださいね。

日本経済新聞16日夕刊に広告も掲載されました。配給会社、イベントも多々行っており、とても力を入れています。

ABCのトークイベント(ご視聴ありがとうございました!)、ウェブメディアからのインタビュー、とZOOMでの話が続きました。ともに黒レースのインナーの上に音遊さんの赤い備後木綿の着物を着ておりました。視聴者のおひとりがTwitterで好意的に書いてくださいましたが、気分はジャポニスム時代のヨーロッパ人が着た室内着kimonoです。(本当のところ、ただ着付けが下手なので、いっそそっちを演出してみたというだけなのですが。)

Gucci CEO、マルコ・ビッザーリ氏にインタビューした記事がForbes JAPANのウェブサイトにて公開されました。

コロナ後初の来日のタイミングでの独占インタビューです。編集部のもろもろのご配慮に感謝します。

2mはあると思われるマルコさん。

社会のできごとに対し、これからの企業は「中立」ではありえず、立場を明確に表明すべき時代になっている、という言葉が印象的でした。それが従業員にとっても誇らしいことになる、と。

数年前とは激変した価値観のひとつです。新疆問題でも「ノーコメント」はありえなくなっているということが記憶に新しいですね。スポーツ選手はスポーツだけやっていればいいという時代ではなくなっていることは、大坂なおみの行動を支持するラグジュアリーブランドの動きをみてもわかる。ラグジュアリー領域は変化に最も敏感に反応し、先手、先手で動いています。

カメラマン小田駿一さん、編集は鈴木奈緒さんです。小田さんによる写真は、マルコさんが大変気に入り、公式ポートレートに採用されたそうです。(袖口のタグに注目!)

急なミッションが下りてきて(詳しく説明すると長くなるので省略)、銀座での仕事の後そのまま東京駅へ向かい、越後湯沢→六日町へ移動しました。

東京から70分くらいで到着、あっという間です。越後湯沢からの在来線は、完全に「貸し切り」。自分で扉を開けて閉めるタイプのワンマン電車ですが、ほんと、大丈夫なのか経営はと心配になるくらい。

越後湯沢駅前の「中野屋」さんで、へぎそば。超美味。

六日町の「龍言(りゅうごん)」滞在が今回のミッションです。

有形文化財に登録されている豪農の家屋を2020年にリノベしたホテルです。

都市型ラグジュアリーホテルの画一性に疑問をもちはじめた、というかグローバル基準に合わせたホテルには全く新鮮味を感じなくなった身には、かなりワクワクさせてもらえます。

ふるい歴史はそのままに、最新のインテリアやサービスが提供され、快適です。「ああ、これが日本のおもてなしであり日本的なラグジュアリーなんだ……」とじわじわ満足感がくる感覚。

こちらは「クラッシック」タイプ(標準タイプ)の部屋。かなり広く感じます。

パブリックスペースもとても充実しており、目に映るものすべてが美しいように配慮されています。

全ての宿泊客に太っ腹なラウンジサービスがあるのにも感動しました。

東京から1時間半でこんな豊かな場所に行けるとは。熱海、箱根ばかりではなく、(スキー)シーズンオフの越後湯沢や妙高も穴場ですよ。何より人がほんとに少ない。酸素濃度は濃い。きわめて濃い。自然と歴史と現代が調和した、ほんとうによい「匂い」がします。

東京から1時間半でこんな豊かな場所に行けるとは。熱海、箱根ばかりではなく、(スキー)シーズンオフの越後湯沢や妙高も穴場ですよ。何より人がほんとに少ない。酸素濃度は濃い。きわめて濃い。自然と歴史と現代が調和した、ほんとうによい「匂い」がします。

日本経済新聞連載「モードは語る」。

11日版では、エリザベス女王の「いつもの」衣裳が意味することについて書きました。「エリザベス女王の『小道具』 変化と継続を象徴」

タイトルにしたのは、エリザベス女王の名言のなかから。「正しい訓練を受ければ、だいたいのことはできるものだ」。正しい訓練。それが受けられる環境に恵まれることそのものが偉大な幸運だと思う。

「ハリー・パーマー 国際諜報局」(イプクレス・ファイル)全6話がスターチャンネルで公開されました。

推薦コメント寄稿しました。公式HPに予告編ほか詳細があります。

アンチ007として設定されたハリーがじわじわくるんです。最初の2,3話はペースについていく忍耐が必要かもですが、後半、独特の感覚に乗ってくると俄然、面白くなっていきます。

ブリティッシュカルチュア、1960年代ファッション、英国スパイ映画の系譜、に関心がある方はまず見ておきたいドラマです。

Kingsman のハリーのモデルになったのがハリー・パーマーで、60年代当時はマイケル・ケインが演じていました。メンズスタイルも丁寧に再現されています。

©Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Right Reserved Licensed by ITV Studios Ltd.

北日本新聞別冊「まんまる」発行です。またかという感じで恐縮ですが(笑)、ファッション歳時記第130回は『エリザベス 女王陛下の微笑み』に見る「女王が愛される本当の理由」。

エリザベス女王には70年間分のおびただしい量の名言があるのですが、タイトルにしたのはそのなかのひとつです。

I have to be seen to be believed.

国民から信頼されているように見られなくてはならない、という感じでしょうか。そのように振る舞い続けてきたということそのものに、信頼されるに足る絶大な根拠がある。やはり女王からは「ブランド」のエッセンスを学べます。

さて昨日、誕生日を迎えました。メッセージをお寄せくださった読者のみなさまに深く感謝いたします。イタリアでは誕生日は周囲の人に感謝する日で、自分がホストになってパーティーを開くのだそうです。私はパーティーという柄でもないので、「いちばん人に喜んでもらえて、自分もハッピーになれるのは何か?」と考えた結果、方々から頼まれていた無償の仕事をいくつか、一日どっぷり使っておこないました。この日だからこそのご恩返しとか恩送りというような感覚です。人に感謝されるためにやるわけでもないけど、結果として感謝されるのはとても気持ちがよいですね。誰かのお役に立てたと実感できるのは幸運なことです。まだまだ頼まれながらできていないこと、返さなくてはならないご恩が山積しています。心にエリザベス女王のお言葉を住まわせつつ(!)誰かのために貢献していけたら幸いです。

?ウォルポールのラグジュアリーリポート”Be More Queen“より、英国No.1ブランドとしてのエリザベス女王の在り方解説。以下ラフな抜粋です。

“ブランドの成功の要は「Authenticity (本物であること)」にある。「誰かの二番煎じではなく、あなた自身の第一級のバージョンであれ」(ジュディ・ガーランド)。

なかでも最重要なのが「本物の声のトーンを確立すること」。ナイキの「Just Do It」のように。それを書いた人は「ナイキにアイディアは与えなかった。彼らが自身の声を見つけることを助けただけ」と。

ブランド不可欠なこの「本物の声のトーン」を確立し、最もうまく使い続けているのがほかならぬエリザベス女王。すべてを支配するNo.1ルールは「タイムレスな信念と価値観を持ち、相手がだれであろうとこれを一貫させること」。

女王は変身などしない。守る価値は変わらない。自身ではない別のものになろうとはしない。強い信念をもち、目の前にいる人への共感をもとに、知的に柔軟に対応するだけ。 各ブランドはこの最高の例からラグジュアリーブランディングを学べ。”

ビジネスのインスピレーション源にもなるエリザベス女王でした。

?ZUU Online シリーズの続きです。

第4回 ショパン国際ピアノコンクールで優勝者使用。新興「ファツィオリ」のすさまじきこだわり

第5回 日本のラグジュアリーの元祖。秦ヴィトンから学ぶビジネスモデルとは

第6回 「何の役に立つ?」からの解放。宇宙ビジネスに見るラグジュアリーの喜び。

?青山ブックセンター主催、オンラインでのトークイベントのお知らせです。

これからのビジネス、文化、社会、ひいては生き方の方向を照らすのは、新しいラグジュアリーです。

ここ30年くらい世界に影響力をふるい、肥大化を起こしていたラグジュアリーブランド的なやり方を「旧型」と位置付けています。もちろん旧型も時代に合わせて急速に変化しています。旧型の変化、新型のあり方を解説します。

青山ブックセンターのイベントページからお申込みくださいませ。

6月15日(水)19:00~20:30 ズームにて。詳細はこちらです。

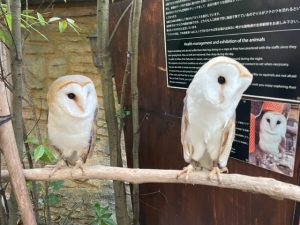

いきもの使いになりつつあるこの頃。

湯布院のフクロウに続き、品川のマンタとも気持ちが通じた(気がする……)。

ラグジュアリーの反対語は、ヴァルガー(下品)。この場合の下品とは、本来の自分ではないものになろうとすること。

いきものの在り方から、ラグジュアリーの根源的な本質とは何かを学ぶことができます。それぞれが本来のネイチャーを十全に発揮する。それが可能な環境を作ることまで視野に入れるのが新・ラグジュアリーの立場。

いきものの在り方から、ラグジュアリーの根源的な本質とは何かを学ぶことができます。それぞれが本来のネイチャーを十全に発揮する。それが可能な環境を作ることまで視野に入れるのが新・ラグジュアリーの立場。

イルカのパフォーマンス。イルカと人間の楽しそうなコラボ。

こうやってイルカを「働かせる」ことを虐待と批判する声があることも知っている。でも目の前のイルカも人間も、能力をフルに発揮して幸せそうに見えた。心の中の声まではついぞわからない。

「トップガン マーヴェリック」をその後アイマックスで鑑賞。30年以上も前、ケンブリッジ生活に備えて「トップガン」のセリフを丸暗記して臨んだほどの身なので、エモーショナルなポイントが多々ありました。前作をはるかにしのぐ、愛情にあふれた完璧な映画になっていました。

「おまえのようなパイロットは絶滅する」と言われ、「たぶんそうでしょう、でも今日じゃない」と答えたマーヴェリックのセリフに、スーツ史「続編」のヒントとモチベーションをいただいた気がします。

イタリア街ってどういうこと?と訝りつつ、縁あって初めて足を踏み入れた「汐留イタリア街」。

資金の潤沢な企業がイタリア風の建築をしてみました、というタイプの建物が並んでてなるほど、と。

それぞれの建築は素敵で、そこそこおしゃれ感はありますが、「もどき」は永遠に「もどき」だなあ、という勉強をさせていただきました。

すでにあるなにかを「見立てる」なら知的な感じがするけれど、真似を目的とすると「オーセンティック」には永遠になれないのだな。

歩いていたらフィレンツエに行きたくなりました…。もうピッティの季節ですね。

最後にPRです。ZUU ONLINEにて、6回にわたり、『新・ラグジュアリー』からの抜粋記事が掲載されます。

第1回 偏見に満ち、物議をかもす。「ラグジュアリー」とはいったい何か。

第2回 100回通っても買えない超高級時計‥‥‥「戦略」としてのラグジュアリーとは。

第3回 「偽物」で遊ぶことこそ洗練の証? ココ・シャネルの生んだ「偽物」ムーブメント

残り3回は追ってアップされます。

フェイクと「もどき」はまた微妙に違う気がするのですが、追って言語化にトライしてみます。

プラチナジュビリーの記念行事が盛り上がりを見せていますね。

初日では道路に横たわって行進の邪魔をするプロテスターたちが警官に排除されるシーンもありましたが、政治的信条として王政は認めないがエリザベス女王は人間として好き、という方もいるほどの女王人気の高さを世界に見せつける壮麗なイベントとなりました。

日本でもドキュメンタリー映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』が17日から公開されます。プレスリリースでもコメントを寄稿しています。

6月17日(金)、TOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマ ほか全国公開

© Elizabeth Productions Limited 2021

配給:STAR CHANNEL MOVIES

?フォーマルウェア文化普及協会の「フォーマル検定」で、フォーマルの歴史についての一時間の講義をおこないました。久々の対面講義、とても楽しかったです。

受講生のなかには、有名な芸能人や一流スタイリストの方もいらして、長く一線で活躍しているプロの方ほど謙虚で勉強熱心なのだなとあらためて感じ入ります。

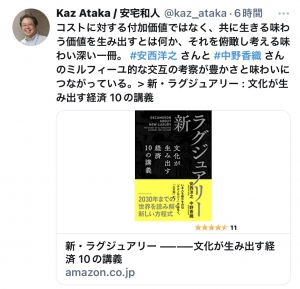

?安宅和人さんが Twitter およびFacebookにて、『新・ラグジュアリー』に対する好意的なコメントを書いてくださいました。嬉しいサプライズでした。「ミルフィーユ」という表現も素敵。ありがとうございました。

まったく蛇足もいいところなんですが、安宅さんは私と同じ富山中部高校のご出身のようです。(お会いしたことはないので、安宅さんはご存知ないとは思いますが。)

新刊に関連し、インタビューの申し込みを立て続けに3件、いただきました。2か月たってようやくじわじわきている反響です。最初は「旧型」コミュニティからのバックラッシュのきつさに参り気味でしたが、日経、東洋経済はじめ各種SNSやアマゾンなどでフェアなレビューが増え始めて、ようやく光の兆しが見え始めたというところです。

「ブランディングやりすぎてどこかと同じになってしまった感」を楽しむ?湯布院フローラルヴィレッジの続き。

こちらは、The Hideout.

こちらは、The Hideout.

イギリスものを中心としたアンティークウォッチやインテリア、革製品、クラシックカーのミニチュア、ガジェットなどを扱っています。アンティークのロレックスも。もちろん本物。

不思議の国のアリスの世界観で作られたチェシャ猫カフェ。ベンガルキャットばかりずらりそろってサービス?してくれます。興味ない顔しつつしれっと膝に乗ってくる。キラーテクニックですね。

チェシャ猫のオブジェが散りばめられる館の前に、シュールに鎮座する真実の口」占い。手を入れるとAI?が手相を読んでくれます。「ギャンブル運」が最強と出てきました。いわゆるお金を賭けるギャンブルはまったく経験がありませんが、人生はギャンブル続きかもしれません。勝ってるのか負けてるのかはたぶん最後までわかりません。

ヴィレッジはコッツウォルド風、アリスありフクロウありハイジありローマの休日ありロレックスありコスプレありで、このなんでもありな詰め込み感が日本の得意とするところ? パワーストーンみたいなお守りでもつけて身を守らないとやられそうな過剰さだなあと思ったら、ちゃんとパワーストーンの専門店までありました。

「もどき」は一時的には楽しいですが、本物の満足には程遠いですね。コッツウォルズにますます行きたくなりました。

読者の方から教えていただいたのですが、湯布院はアンチ・別府として作られた温泉街だそうです。そして俗化が進み過ぎた湯布院のアンチとして守られているのが、黒川温泉とのことです。別府→アンチ別府としての湯布院→アンチ湯布院としての黒川。なるほど。系譜がつながりました。ご教示ありがとうございました。

ブランディングのやりすぎなどと苦言を呈しながらも、コッツウォルズをイメージして作られたというフローラルヴィレッジにて、真剣にフクロウさんに遊んでいただきました。

「なんだコイツ」という冷ややかな視線を送られておりますが。

魔法使いのコスチュームまでお借りしました。

フクロウ、ミミズクのみなさまがたとは、手の甲で触れあうことができます。

フクロウ、ミミズクのみなさまがたとは、手の甲で触れあうことができます。

個性的なフクロウのみなさまとは、目で会話できます。

個性的なフクロウのみなさまとは、目で会話できます。

相性のよい方とはとくに。これ、不思議なことに、実感するんですよ。

こちらのお二方とは結構長い間「会話」していた気がします。目をそらさないで見て、何か語ると、目で反応してくれるんですよね。

同じフクロウでもコーケージャン系? 見た目は本当に多様です。種によって上下の構造はなく、横並びの「違い」があるだけ。人間だって本来はそうなのだ。

フクロウさんたちは果たして幸せなのだろうか?とまたしても「山地獄」のときと同じ疑問を抱きつつではありますが、まずはここで出会えたことに感謝します。

別府から湯布院へ。高速バスの本数があまりにも少なく、かつ、湯布院から空港までのアクセスも不便すぎて、結局、湯布院には2時間ちょっとしか滞在できないことが判明。(バスがないため早く着きすぎる大分空港には、ほぼなにもないところに2時間強も滞在する必要があることになり……。いったい観光業に携わっていらっしゃる方はアクセスの時間的配慮をしていらっしゃるのだろうか?)

それはさておき。高速バスの窓から見る景色は幻想的でうっとりでした。

前日とうってかわってお天気が今一つで雨もぱらついていましたが、それはそれで霧がかかって幽玄な感じ。

本当ならば湯布院もじっくり見るべきところを見たかったのですが、なにせ2時間しか滞在が許されなかったので、湯の坪街道あたりをほぼ駆け足で見るだけになりました。

情緒のある川べりの道。

期待したのがよくなかったのかもしれませんが、この街道の雰囲気、京都や長野や原宿ぽくてどこか既視感あり……。

いまどきの洗練されたブランディングがなされすぎていて、どこもかしこも同じようなおしゃれ感で、おなかいっぱいになるのです。

一軒一軒はほんとうに素敵なものを扱っているし、頑張ってほしいと思うのですが。

こういうのがおしゃれでしょう、という資本力で「ステキ」にされたお店が延々と続くと、いや、これは京都でも見たから、という感覚が芽生えてくるのはどうしようもなく。

とはいえ、若い女の子たちはそれなりに楽しそうなので、私が場違いだったんだね。失礼しました。

なんて苦言を呈しながらも、その後、まさか真剣に楽しんでしまうことになろうとは…… (続く)。

エネルギーが渦巻くスポット、坊主地獄。ここは7つのスター地獄には含まれていない、「はずれ」の地獄です。しかし、「はずれ」ゆえに、大当たりでした。

トップ写真の蒸気井は大地から湧き出る蒸気を直に感じることができます。神が宿るとされます。貴銭が変色するほど温度が高いのです。

こちらは「ピラミッドパワートイレ」。受付の方に聞いたら、2分ほど説明してくれましたが、要は、古代から続く天と地のパワーにあやかれるトイレらしい。(←雑)

ふつふつ湧く熱泥坊主地獄が大小いたるところに。

480年前の大地震での爆発跡があったり、

学問の始祖が祀られていたり、とにかくカオスなエネルギーが渦巻くスポットです。

もともとエネルギー体というのは、カオスなんでしょうね。坊主地獄帯のエネルギーを浴びていると、人間がこざかしく分類するジャンルにちんまりおさまる必要なんかないぞ、と力強く背中を押してもらえる気がします。人間社会に疲れてしまった時ほど、地球の源のエネルギーを思い出すことは大切。

もともとエネルギー体というのは、カオスなんでしょうね。坊主地獄帯のエネルギーを浴びていると、人間がこざかしく分類するジャンルにちんまりおさまる必要なんかないぞ、と力強く背中を押してもらえる気がします。人間社会に疲れてしまった時ほど、地球の源のエネルギーを思い出すことは大切。

小さいカテゴリーに収まらなくても地球の一部であることには変わりないから安心するがよい、という神の声が聞こえるような場所ですよ。

海地獄のとなりに、おまけのように山地獄というのがあるのですが、7大地獄にラインナップされてないのですね。

そのあたりがかえって気になるので、興味津々で入ってみましたら。

アニマル共同体のようなところでした。(平たく言うと、Zooです。)

インドクジャクはずっと羽根を広げて歓待してくれました。写真と鉄格子で美しさが減じて見えるのがとても残念ですが、この造形を考えた神はほんとうに天才だ……と見入ってしまいます。

みなさん、とても人なつこくて、かなりぎりぎりまで接近してくるんですよ。こちらはカピバラさん。

人間の表情みたいですね。人を信頼して、安心しきった表情。飼育者に恵まれているのでしょう。信頼できて安心できる人が周囲にいるということは、もっとも大事なことなのだ思います。というわけでここは「地獄」と対極にある世界といった印象でしたが、動物さんたちにとっては、安心できるけれど行動の制限がされていることは「地獄」なのか? いや、そもそも地獄はそんなに悪いところでもない、人間の善悪判断を超越した「興味の尽きない」概念と言った方が正確なのかもしれません。

鬼石坊主地獄。灰色の熱泥の地獄。ぷくぷく膨らんでくる泥が、坊主頭に見えるのでこのように呼ばれるそうです。

温度は99度。ころっと足を踏み外したら文字通りの地獄です。地獄の各様相をいろいろ見ているうちに気分が高揚してくる不思議はいったいなんでしょう。天国のイメージは一つくらいしかないけれど、地獄のイメージは多彩。ダンテ、ミルトン、ブレイクの描いた地獄も永遠に芸術として残っていることを、深く考えてみてもいいかもしれませんね。

“Human beings need to experience hell in this life at least once, to empty themselves of their superfluous accumulations, to reflect on their past conduct, and to contemplate the path ahead.” (by Kon Toukou)

ANA Intercontinental から徒歩圏(といっても20分くらい歩く)にある明礬温泉。周辺はいたるところに露天風呂や「ゆ」屋があり、温泉好きな人にはたまらないでしょうね。

こちらでは「湯の花」が製造されています。

江戸時代より行われている「湯の花の製造技術」が、平成18年に国の重要無形民俗文化財に指定されたそうです。

「薬用 湯の花」(since 1725~)は、世界でここでしか作られないそうです。

湯の花小屋という製造施設の内部で、噴気と青粘土を利用して湯の花の結晶を作り出しています。

祖先のクリエイティビティにほれぼれ。感動しました。

さわやかなブルースカイですが、実は濃厚な硫黄の香りに包まれています。

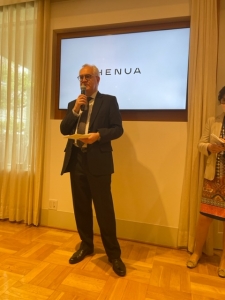

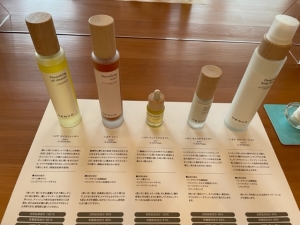

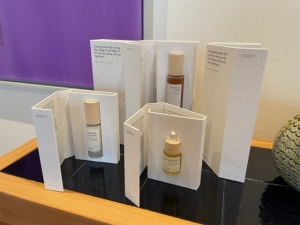

フィンランドからシンプル・ラグジュアリーコスメ、HENUAが上陸します。

発表会がフィンランド大使館でおこなわれました。

大使の挨拶に続き、ブランド創始者のひとり、Jenni Tuominenさんによる詳しいプレゼンテーション。

発表会のあと、Jenniさんに北欧的シンプル・ラグジュアリーの考え方を中心にインタビューしました。なんだか国旗を背負った「どうだ」写真になって恐縮です。

インタビューに加え、フィンランド大使館に来てみて、大使、そして大使館商務官のLaura Kopilow さんのお話もじっくり聞いて、北欧ラグジュアリーの感覚が少し理解できた気がします。ヨーロッパ的ラグジュアリーの旧型とも新型ともちょっと違う、北欧のラグジュアリー観。日本との親和性は高いと思う。

フィンランドといえばムーミン⁈

詳しくは媒体に書きますので、またご案内させてください。

HENUAの日本展開においては、candlewickがパートナーとなるそうです。PR会社のあり方も時代に応じて変わっていかなくてはならないというCEOのNoriko Silvester さんのお話も印象的でした。

このスキンケア、写真で見るより実物を見て、試してみるとそのレベルの高さを実感します。

容器にいたるまでテクノロジーが駆使されている。このケース、マグネットですっと閉じるのですよ。数々のデザイン賞をとっているというのも納得。シンプル・ラグジュアリーを体現する最先端オーガニックコスメ。フィンランドの底力を感じさせます。

こちらはフィンランドのガチャで、椅子のミニチュア。精巧に作られているのでコレクターもいらっしゃるそうです。大使館では一回400円で遊べます。

こちらはフィンランドのガチャで、椅子のミニチュア。精巧に作られているのでコレクターもいらっしゃるそうです。大使館では一回400円で遊べます。

Forbes JAPANでのポストラグジュアリー360°連載、更新しました。「『柔らかい言葉』が新しいラグジュアリーをつくる」。

デュッセルドルフで起業した、有松絞り5代目でもあるsuzusan代表の村瀬弘行さんへのインタビューからスタートしています。

後半の安西さんによる論考は、<日本の伝統文化や技術を海外にもっていく>ときに留意したいことにふれています。新ラグジュアリーの文脈で海外進出を考える方は必読と思われます。

村瀬さんは、日本の伝統文化をヨーロッパという異文脈にもちこんで、まったくコネのない土地でファッションビジネスを成功させたユニークな方です。現地の方との関係の築き方からして驚愕(のち納得)でした。

村瀬さんは新しいラグジュアリーを理解し、それを自分なりの方法で実践する方でもあります。ヨーロッパにおける「旧型」の扱いの変化の話もあり、多岐にわたり示唆に富んでいて面白いと思う。よろしかったらぜひForbes JAPANのサイトでご覧ください。

尾張一宮のレディースオーダースーツ専門店、LEODA。

ブランドを立ち上げたLincoさんは、ご自分が着たいと思うスーツをとことん研究し、商品に反映していらっしゃいます。手足の長い長身のLincoさんが着こなすスーツのかっこよさときたら。3年ほど前に国島のトークショーに来ていただいたときは、ラジオのパーソナリティのお仕事をなさっていました。それから起業、出産とめまぐるしい変化を経ながら、やりたいことを着々と実現していく彼女のパワーには刺激を受けます。

店内はパリをイメージしたという、こだわりの装飾で彩られた空間ですが、スーツ生地がほぼ全て尾州産というのがポイント。しっかりと密に織られた生地だからこそ、このデザインもきりりと映える。

ビジネスラインの生地や、上のコートドレスの生地は国島製です。

尾州産の生地を使うことで、地域の振興にも貢献していらっしゃいます。

#GoTailored

尾張一宮の歴史遺産、Re-Tail 。1933年に建てられました。補修が必要だった箇所は、国島の伊藤格太郎社長がリーダージップをとり、一部をクラファンで補いつつ、少しずつリノベしています。

改修された屋上。なんだかシュールですね。

トップ写真の中央にある古時計は101歳。修理して動くようになったそうです。上の写真は集会場のような講堂のような場所として使われていたところ。

尾州はウールが有名ではありますが、デニムも作っています。尾州デニムって色落ちしないんだそうです。色落ちこそ味わいとされるなかで、そういう性質、価値として発信する手もあるのではと思うんですが、いかがでしょう?

写真左から、国島の森さん、伊藤社長、田添さん。私が座っている椅子は、昭和天皇が座った椅子だそうです。

MIKAKO NAKAMURA 南青山サロン10周年おめでとうございます。

10周年を記念し、サロンが美のミュージアムになりました。

躍動をテーマにしたモノトーンのコレクションは、アーティスティックスイミングオリンピアンの藤丸真世さんがダイナミックに表現。

歴代のカシミアマント。上質なカシミアの美しさもさることながら、色使いが洗練されています。毎年、完売の人気アイテムだそうです。

ブラックフォーマル。裳の場面でも着用可能なものも。日本では地味でマットな黒が「常識」とされていますが、海外では黒で華やかにドレスアップした姿を見ることも多いですよね。

2022秋冬コレクション。ザ・ミカコという高品質な素材と、アート感ある構築的なシルエット。

10年前はファストファッションの全盛期。そのころから、「捨てることができない」ほど高品質な服を丁寧に作りつづけてきたブランド。いま、時代がついてきた、という感あります。時代を超えて世界で通用する、普遍的なラグジュアリー感を湛えています。

ミカドシルク、と呼ばれる最高級シルクを使った一着。間近でみるととんでもない迫力です。

Gucci CEOのマルコ・ビッザーリ氏が3年ぶりの来日、9日にインタビューの機会をいただきました。

私が子供のように小さく見えますね。5センチほどのヒールがある靴なので身長170センチです、これでも。マルコさんが2mくらいの身長なのです。

並木旗艦店の3階VIPフロアでインタビューが行われました。90分、非常に濃い充実した時間でした。マルコさんは当然と言えば当然ですが、ホスピタリティに富み、頭の回転が速く、場を明るくするオーラをお持ちの素敵な方でした。

今回の来日でのメディアインタビューはForbes Japan独占とのことです。これから原稿を書きます。お世話になりましたGucci、およおびForbesスタッフのみなさまに心より感謝します。

おもにラグジュアリービジネスに関するテーマで話を伺いましたが、本題とは関係のない、マルコさんのファッション(眼鏡やスーツの袖口のタグ)についても、雑談の中で面白い話を伺いました。これらについてはまた別の機会に!

マルコさんに「ナイススーツ!」と褒められたスーツは、廣川輝雄さんが魂を込めて作ってくださった作品。裏地が表以上にすばらしいのです。インナーは心斎橋リフォームの内本久美子さんに依頼して創っていただいたもの。襟元が半襟を重ねたようにダーツ状になっています。袖口のボタンはパールになっており、男性のカフリンクスのような効果もあります。さすが久美子さん、センス良く、希望を具体化してくださいました。

今回のようなブランドCEOやデザイナーを取材する場合、他のブランドを着ていくわけにもいかない。相手に敬意を表現できる程度にきちんと格を整えることができて、ブランドに煩わされない服……となると、テイラードに落ち着くのです。#GoTailored

経産省のホームページで、「ファッションの未来に関する報告書」が公開されました。

経産省の本気が伝わってきます。

「ぽくない」カラフルで写真満載の資料に、失礼ながらびっくり。本にできそう。ファッションの現在・未来を概観する、少なくとも手がかかりにはなってくれそうです。短期間にこれだけまとめあげるのはちょっとすごいと思う。ぜひチェックしてみてください。

ラグジュアリー概念のアップデートに関しては、p.121あたりから出てきます。議論の一部しか掲載されないのはしかたないとして、記録に残されてない内容に関しては、『新・ラグジュアリー』に書いてあります。

「ラグジュアリーは、情報・文化格差があった富が中心の世界観から、文化の上下構造がなくなる世界における人間らしさの本質的価値追求に移行するだろう。今後は、排他的・特権的、階級や名声、神秘性といったキーワードが似合う権威世界ではなく、包摂性、文化創造&コミュニティ形成、自由な軽やかさが大切にされる世界の感覚を先導する領域になるだろう」

この感覚、怒涛のように来ています。旧型も嗅覚の早いところは変化しています。

上記の資料は、経産省HPからダウンロードしてご覧ください。ファイル重ためです。

5月にGucciに関わる責任の大きい仕事をすることになり、下調べを兼ねて、Gucciの現在をご案内いただきました。

まず、渋谷ミヤシタパークまわりでは、カフェ、スニーカー専門店、路面店、と三店舗でGucciの世界に浸れるようになっています。上は5月31日まで臨時コラボのGucci カフェ。イタリアにもちこまれたLAハリウッドグラマー(の渋谷的解釈)というイメージでしょうか⁈ インテリア、食器、フードドリンク、全ての細部にわたりGucci の美意識が貫かれています。植物の置き方にいたるまでGucci 的。

こちらはGucci スニーカー専門店。もはやスニーカーの無限のバリエーションにめまいがするレベル。これにさらにNFTが加わるのですから専門分野として独立できるのも当然という気もしてきます。

エスカレーターまでGucci 柄。とにかく渋谷にはいたるところにGucciの広告があり、完全に渋谷ジャックされているという印象。

宮下パークの路面店1階は最新コレクションGucci Love Parade が展示されています。どなたでも撮影自由。しばらく前は「店内撮影禁止」というのがあたりまえだったことを思うと、隔世の感がありますね。

テイストもカントリーからロック、タッキー、ゴージャス、ヘルシー、なんでもありという多様なのが今どきです。100体以上のコレクションは圧巻でした。総括をワンワードでというのが不能。だからこそLove Parade なんですね。

路面店2階はハリウッドスターが撮影合間にゲームを楽しむ、みたいな設定になっており、アメリカでポピュラーなゲームがあれこれ置かれています。

壁紙にいたるまでGucci。濃いミケーレ色に血流が増えそうです。

壁紙にいたるまでGucci。濃いミケーレ色に血流が増えそうです。

全てが映えスポットとして作られており、訪れたひとたちの写真がさらなる宣伝効果を生んでいく。

ピンバッジとかポストカードなどのプチおみやげまで用意されており、もはやテーマパークという印象です。

インテリアももちろんGucciです。お買い物をしなくても自由に撮影したりできるので、ぜひみなさん、訪れてみてください。

「新・ラグジュアリー」でも日本発の新ラグジュアリーとしてご紹介したSHIRO。

創始者で現会長の今井浩恵さんにインタビューしました。お召しになっているのは「サカイ」だそうです。

とても楽しいインタビューでした。詳しくは後日、媒体で!

SHIRO東京本社を出て、次の場所へ向かう途中で、「香織族」の妹、安田香織さんにばったり!なんと9年ぶりでした。マスクしてても9年ぶりでも認識されたのはやはり似たような感性が流れている「名の宿命」でしょうか(笑)。いくつかのCMに出ていらっしゃいます。

この日着ているダブルのスーツは、廣川輝雄さん作です。インナーは心斎橋リフォームの内本久美子さんにお願してつくってもらいました。男性のシャツのような堅い襟はいらないけれど白い部分はしっかりと上着の襟の外にでていてほしい、かつネクタイなどの装飾がなくても首元がそこそこ華やかに見えるレイヤーがほしい、という難度の高い注文に応えてくださいました。袖口からもしっかり1.5センチ白いブラウスの袖口が出て、かつカフスボタンのかわりにパールボタンがついており、カフリンクスのような働きもします。市販の「女性用」スーツもインナーも、女性のテイラードスタイルを男性よりも軽く見ているのか、素材からしてぺらぺらしていて、まともなものにお目にかかれません。いつまでたっても需要に応えるものがでてこないので、しかたなくこちらから提案していきます。#GO TAILORED

Star Channel でこれから公開されるドラマの試写を拝見。『ハリー・パーマー 国際諜報局』全6話、一周まわってレトロでアナーキーなおもしろさがあります。

1960年代にアンチ・ジェームズ・ボンドとして設定された元祖黒縁眼鏡のスパイが、いやあ、反007だからこそ今っぽいというか。もっさりしたスピード感といい、ゆるい音楽設定といい、その中で際立つヒロインの60年代ファッション。やみつきになってます。

詳しくは媒体などで書きますのでこれ以上はここでは控えておきますが、英国スパイもの好きな方はネタ元を知っておくためにも必見でしょう。

それにしても今年は1960年代ものの仕事が多い…。秋は60年代ブリティッシュカルチャー、全開ですよ!

©Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd

<作品情報>

『ハリー・パーマー 国際諜報局』

【脚本・製作総指揮】ジョン・ホッジ(『トレインスポッティング』)

【製作総指揮】ウィル・クラーク(『ホイットニー ~オールウェイズ・ラヴ・ユー~』)

【監督・製作総指揮】ジェームズ・ワトキンス(『ブラック・ミラー』)

【出演】ジョー・コール、ルーシー・ボイントン、トム・ホランダー、アシュリー・トーマス、

ジョシュア・ジェームズ、デヴィッド・デンシック ほか

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」、更新しました。

今回はスポーツとラグジュアリー、ソーシャルイノベーションの関係です。前半が安西さん、後半を中野が書いています。

余剰としてのスポーツにはもともと「ここではないどこか」へ連れていく意味があったので、社会変革をもたらす力があるのです。こちらでご高覧いただければ幸いです。

昨日はペニンシュラ東京「ピーター」で、心斎橋リフォームの内本久美子さんとビジネスランチでした。

たまたま黒×赤になりました。久美子さん着用のセットアップは「テルマ」だそうです。私はほとんど何も考えてない組み合わせになっており恐縮ながら……。トレンチコートは廣川輝雄さん作です。ワンピースとストールは「アクリス」です。ストールは非常に肌触りがよくて、最近は外出のみならず家でも(!)巻いています。

日本経済新聞連載「モードは語る」。本日は、「『赤い靴底』は商標たるか」。ルブタンが日本の靴メーカーを相手に訴訟を起こして敗訴した件について書きました。

Newspicksのコメントで書いていた内容ですが、新聞読者向けにより平たく整理し、表現もマイルドになっております。

海外では約50か国で認められているレッドソールの商標も、日本では却下されているのだそうです。「誰もレッドソールなんて知らないし、下駄底に赤あったし、赤はみんなの色だし」。ファッションにおける創造性やファッションという領域そのものがきわだって軽視されている日本においてはその通りなのかもしれませんが、ややくすぶりの残る判決ではありました。

さて。訴訟を繰り返しているルブタンはとりわけ権利にはうるさいブランドという印象が私の中でできあがっており、新聞記事の写真もルブタンのものは避けました。ルイ14世の肖像画はウィキメディアコモンズより。著作権フリーです。

高知へ日帰り出張。

人生観の根底が覆るような衝撃的なご縁でした。

高知信用金庫の本部。地震が来ても津波が来ても安全という細部に至るまで万全の対策がとられた要塞であるばかりではありません。総大理石で作られ、イタリアからの家具や世界のマスターピースに彩られたとんでもないスケールの美術館でもあります。(社員の方々、働いていらっしゃいます)

全容をすべてご紹介することはかなわないのですが、いやもう、かっこよかった。

こちらは高知信用金庫下街支店の店舗。

災害にあったときに通帳などをなくしても顔認証ですべてOKという最新テクノロジーが駆使されています。この店舗まるで20世紀初頭のアメリカの銀行みたいな。アートに彩られ、洗練された音楽が流れる空間は、金融機関のステレオタイプなイメージをあっさりと転覆させます。

見るもの聞くものすべてが斬新で驚きの連続でした。刺さった名言。「ふつうのことをするのが難しい」。結果、つきぬけた成果の集積。あやかりたい。

高知龍馬空港にて。

昨年12月におこなわれた帝国ホテル第14代総料理長の杉本雄さんとの対談が、帝国ホテル会員誌「IMPERIAL」No. 117に掲載されました。

杉本さんは奥ゆかしい(?)日本のホテル業界にあって積極的にサステナビリティを発信し、模範例をみせてくださっています。こうしたことが早く「あたりまえ」になってくるとよいですね。

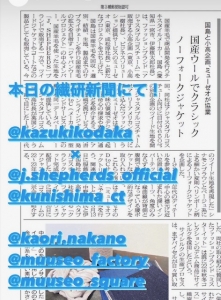

3月13日にムーゼオ・スクエアでおこなわれたライブ鼎談が全文書き起こしとして公開されています。

純国産ツイードによるノーフォークジャケットの誕生ストーリー。どうぞこちらでご覧くださいませ。

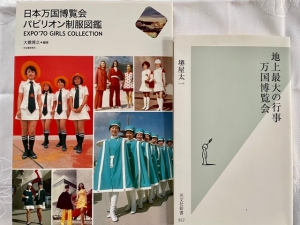

関西電力オウンドメディアWith Youの中で、大阪万博のファッションについて書きました。

ユニフォームのデザイナーたちは、当時の新進気鋭、いまの大御所。世界から注目を浴びるイベントのユニフォームは、こちらが好む好まざるにかかわらず、国民のアイデンティティになんらかの形で貢献していますね。デザイナーの果たす公的役割は、意外と大きい。

こちらからご覧くださいませ。

Table 9 Tokyo にて、ひとつの季節の終わりと新しい季節の始まりを祝う会。

論外なレベルから(失礼!)5年の間にForbes5Starsを2ホテルで獲得、4Starsを2ホテルで獲得、という目覚ましいホテルブランディングが行われた、奇跡のような過程に立ち会えたことは、この上ない幸運でした。

シティエリア統括総支配人だった武井久昌さん(中央)のカリスマ的なリーダーシップ、マーケティング総支配人だった林佳代さん(左)の愛と決断実行力。あとに続くスタッフの自立した創造力と鮮やかな連携。個人の力が互いへのリスペクトと信頼によって結びつき、強いチーム力となって目覚ましい結果をもたらす成長のプロセスを目の当たりにしたことは、かけがえのない体験になりました。

「あなたの期待を超えていく(Beyond Your Expecations)」をコンセプトに輝いた季節は終わり、組織の大改革に伴い、シティエリア、首都圏エリアという体制は役目を終えました。4月からそれぞれ新しいステージに移ります。スタッフのみなさまのますますのご活躍を心より応援しています。

あれこれと巻き込んでしまったみなさまにも、ありがとうございました。

ブランディングやマーケティングは四半期の数字だけ見ていても上手くいきません。すぐには結果が見えない「人」への投資、発酵の時間が必要です。それを理解して大胆な改革や投資を自信をもって進めた武井さんは、骨の髄からホテルの仕事を愛する本物のホテリエです。各国大使と互角に社交もできる外交力まで備えた総支配人は、日本では貴重な存在です。いったん退任されるのはさびしいことですが、さらなるご飛躍の機会が控えていることを信じています。

今日から新しい環境で働きはじめる方も多いと思います。どうぞお身体大切に。幸運とご健闘を祈ります。

テーブル9も5周年になります。たくさんの思い出がつまった美しいレストラン。いっそうのご発展をお祈り申し上げております。

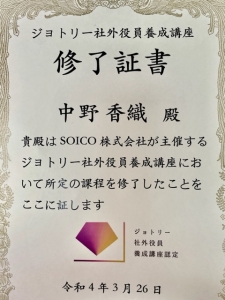

3月には社外役員養成講座を修了しました。

いくつかの企業のブランディングアドバイザーを務めているなかで、財務、法務、コーポレートガバナンスの基礎知識が足りないことを痛感したためです。そんなことは求められていないジャンルであるとしても、やはり最新知識をアップデートしておくことで、よりリスクの少ない的確な助言をすることが可能になります。

十数人の同期の受講生のみなさまのプロフェッショナルな言葉遣い、立ち居振る舞い方にも非常に刺激を受けました。ひととおりの基礎講座と心構えや振る舞い方を学んだうえで、さらに何を学ぶべきか、深めるべきかが明確になりました。

より高く広い視野からお役に立てるよう、さらなるブラッシュアップに努めます。

美容室Zele グループのスーパースタイリスト講座で、美容師さん向けブランディング、マーケティング、ファッション&ビューティー史、最新トレンド、新ラグジュアリーのレクチャー合計4時間。

2年間、コロナで中止になっていたので、久しぶりの講座となりました。この2年でビューティー界もそれを取り巻く価値観も大きく変わりましたので、内容は大幅に変更し、最新のバージョンにアップデートしました。

最新の感覚と熟練技術を兼ね備えたヘアアーチストとして、世界で自由自在に活躍されることを心より願い、応援しています。

ヴァンクリーフ&アーペル銀座本店のサロンで、春のコレクションを祝うフラワーワークショップに参加させていただきました。

世界中から集められた珍しい花の背景を聞いて、自分で花を選んで花束を作る。

マスク越しにも感じる強い花の香りに包まれ、花をめぐる勉強をたっぷり楽しませていただきました。

トップ写真の巨大な花は、南アフリカのキングプロテア。花言葉は「王者の風格」。いまは端境期で南アフリカでも50本から100本くらいしか手に入れられなかったらしいですが、それがぜんぶ、銀座のヴァンクリーフに来ているという。

南アフリカの生産者の笑顔。花を通じて幸せのリレーを、と語る小林さんも笑顔がすてき。

世界の植物相は6つに分けられるのだそうです。ご覧のように、南アフリカはかなり特殊な層になる。それで珍しい植物が多いらしい。ワイン畑のとなりに(商品としての)花畑がある、ということも多いそうです。南アフリカの写真をたくさん見ているうちに、次の旅先としてぜひ行ってみたくなりました。

キングプロテアは糖分が多く、花が咲くと鳥がつつきにきます。それを防ぐため、商品としての花にはこのように覆いをかぶせて鳥から守っているとのこと。大切に育てられる過程を見ていると、運賃もあるけれど、高価なのは納得。ちなみにキングプロテアは1本あたり5000円から1万円もするそうです。

キングプロテアは糖分が多く、花が咲くと鳥がつつきにきます。それを防ぐため、商品としての花にはこのように覆いをかぶせて鳥から守っているとのこと。大切に育てられる過程を見ていると、運賃もあるけれど、高価なのは納得。ちなみにキングプロテアは1本あたり5000円から1万円もするそうです。

アレンジの指導をしてくれる松下さん。花を加えていく方向はじめ、アレンジのコツを学びます。花の位置付けに応じて、花や葉を「ベッド」や「シーツ」と呼ぶなど、知らなかったことだらけ。

私の作品。キングプロテアはどっしりと驚くほど重かった。しあげに手前にあるような蝶のオーナメントを飾ります。これはヴァンクリーフの新作「Two Butterflies」のプロモーションなので、お約束ですね。世界中の珍しい花に囲まれてのプレゼンテーションは本当に楽しかった。

ハーブティーにまで蝶が舞います。ここまでやるからこそのブランド力ですね。味も香りも春らしくて幸せな気分になれました。

新作コレクション、Two Butterfiesはむしろさりげなく紹介されます。

絶妙なタイミングでの流麗なサービスにもうなりました。押し付けを全く感じさせず、新作の魅力を体感させるすばらしいコミュニケーション、学びたい。

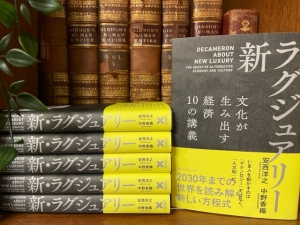

28日発売の新刊の見本が届きました。当初、デザイナーさん提案の黄色に、「これは日本では安売りのイメージと結びつく」と意見したのですが、その後、いくつかの検討段階を経て、この「攻めの黄色」「未来の幸福の黄色」を、安っぽくならない洗練された色調で仕上げていただいた次第です。

内容もこの2年間の発酵段階を経た濃いもので、読み応えのある310ページになっています。

次の社会、次の経済のあり方を考える視点を提供しています。アマゾンのカテゴリー「思想・社会の法律」部門で依然、ベストセラーを獲得しています。

私のパートにおいては、イギリス文学、ダンディズム史、ファッション史、内外のモード事情……とこれまで研究してきたことを総動員して「新・ラグジュアリー」論に結集させました。逆に、40年ほど前の純粋な文学論の研究がラグジュアリーを分析するヒントを与えてくれたことに今になって気づいています。やってきたことが、とても長い時間をかけて、当時は思いもしなかったところで活きる。「こんなこと、何の役に立つのか?」とくさらず即効性を求めず、プロセスに真剣に取り組むことが、いつの日かそれが予想もしなかった報酬となって降ってくる。多くの仕事において必ずそういうことがあります。自然界の摂理のようなものだと思う。ガウディの言葉を借りれば「神は急いではいない」のです。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。

今回は「関係価値とラグジュアリー」について。

ホストとゲスト 「関係価値」とラグジュアリー | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

インスピレーションの源となってくださったのは、ラグジュアリー講座Letters From Nowhereの受講生の方々です。この講座では講師と受講生の間に「上」「下」関係なく、フェアに議論が交換されていました。今回、紹介させていただきた宇宙エンジニアの村木さん、資生堂の鈴木さん、アイコーポレーションの菊地さん、ありがとうございました。

他の受講生の方々も素晴らしく知的で自由な発想の持ち主ぞろいで、想像力を刺激されました。あらためて敬意と感謝をささげます。

13日には、国島J Shepherds の生地を使ったAdjustable Costume によるノーフォークジャケット発売記念ライブをご視聴いただきありがとうございました。

ムーゼオ・スクエアのスタッフさんたちが丁寧に準備、配信してくださり、楽しいライブになりました。後日、文字化されてMuuseo Squareにアップされます。

また、繊研新聞にはすぐに記事化されました。感謝。

写真は、J Shepherds のインスタグラム・ストーリーより。

さて。発売前ではありますが、『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』は、「思想・社会の法律」部門および「売買契約」部門でアマゾンのベストセラー一位になっております。ありがとうございます。それにしても「社会の法律」って!

「婦人画報」本誌掲載の記事が、ウェブに転載されました。

ご高覧くださいませ。

この瞬間にもウクライナとロシアで起きていることを注視し続け、人々に心を寄せています。

世界平和を祈りつつ。

駐日スペイン大使館にて「SDGsの先駆者としてのアントニ・ガウディ 形と色」展が開催されています。

ガウディの建築の模型を使い、それがいかにSDGsのことばがなかった140年前からいかに環境と幸福に共存する工夫に満ちていたのかということを伝える展示で、非常に学びが多かったです。

詳しい記事は、18日(土)の日本経済新聞夕刊「モードは語る」に書きますのでここでは触れません。

3月31日まで、スペイン大使館で開催中。スペイン大使館、敷居が高そう……と思っていた方はこの機会に足を踏み入れるチャンスかも?(そこ?笑) 周辺にはスウェーデン大使館、サントリーホール、ANAインターコンチなどもあり、散歩にももってこいの場所ですよ。ANAインターコンチの中に入っているピエール・ガルニエールのパンやスイーツもおみやげにおすすめです。

International Women’s Day のプロジェクトで、アクリスの動画メッセージに参加させていただきました。

Akris(@akrisofficial) • Instagram写真と動画

けっこうがんばって3分くらいのソロの動画を撮ったのですが、さらにアクリス本国で編集していただいた形です。発音がジャパニーズイングリッシュですが、多様性の時代でもあり、どんな英語であっても伝えたい意図があり、通じるかぎり、恥じるべきものではないと思います。もちろんネイティブのような発音だったら理想なのかもしれませんが、しかしそうではない国で生まれた人が、ネイティブ的英語を話すことだけを至上の価値とするのも、文化的植民地の民みたいで、なんだかな。

いずれにせよ、完璧じゃないからと黙りこくるほうが後悔もダメージも大きい。不完全でも、一生懸命オープンに格闘している姿は仲間をひきつけるものですよ! (たぶん)

*撮影ご協力 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ありがとうございました。

昨秋、経産省が主催した「ファッション未来研究会」の全資料が公開されました。私は第4回で「新しいラグジュアリー」に関するプレゼンを。その時に使った資料の一部も公開されています。

.

研究会後、すぐにNFTに対して動くなど、経産省の対応には本気度が感じられます。

よろしかったら、経産省ホームページで全容をご覧くださいませ↓

次の10年を見据えて、新しい領域の勉強を始めました。もっと高い視点から人の役に立ちたい、と思うことが増えたのがきっかけ。これまで蓄積した知識でも、時代に合わなくなっているものはいったん捨てて、新しい考え方をインストールしなくてはならないという必要も感じていました。この日はスタートの日で、慣れない語彙についていくのが精一杯でしたが。

トップ写真は御茶ノ水のニコライ堂です。しばらくぶりの御茶ノ水でしたが、ゆったりとした時間が流れていて、いい街ですね。

御茶ノ水まで一時間近く電車に乗っているわけですが、その間に読んで思わず乗り過ごしてしまった本がこれ、「ナショナル・ストーリー・プロジェクト」。ポール・オースターを柴田元幸先生が訳したチョコレートボックスのような本です。すべて実話というのがいい。人生の見方を少しだけ広げてくれたり、新しい視点をくれたりする多彩なミニストーリーが心に沁みいります。

ひなまつりですね。こちらは帝国ホテルの2階に飾られている5段のひな段。7段のは地下1階に飾られていましたが、なんというか、めいいっぱい豪勢にしなくても慎ましく品よくあるほうが好感もてる、という時代のムードをこの5段のひな壇が表現しているような。

それにしても、いつもながら「季節感の王道の表現」というのを帝国のプレゼンテーションから学べます。

インペリアルフロアに宿泊しました。

セキュリティがしっかりしていて、レジデンスのような雰囲気の廊下。外資系のような「色気のある暗さがない」というのが日本スタイルの照明で、ちょっとほっとします。

家具は重厚な木材が使われています。「ニヤトー」「サペリマホガニー」という素材が使われているそうです。

眺めも完璧です。東京駅、日比谷公園、皇居が見える。

水回りもシックです。お風呂はとりわけ使い勝手よく作られています。洗面場には一輪の薔薇の生花。これがとてもうれしい。アメニティは「アユーラ」、メイドインジャパンです。

基礎化粧品セットはミキモト。メイドインジャパンに徹しています。きめ細やかに対応いただくスタッフも和服の女性。日本的なおもてなしが徹底されています。

総料理長の杉本雄さんから華麗なウェルカムスイーツが届いていました。下はマカロンです。ずっと飾っておきたいくらいの美しさです。

20代の人に銀座みゆき館カフェに連れていかれました。

老舗すぎて盲点でした。昭和レトロブームで若い人の間で人気なのだそう。

和栗モンブランは見た目を裏切りあっさりしてて軽い食べ心地。

20代の人に昭和の魅力を語られた倒錯した打ち合わせでした。

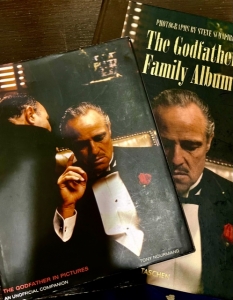

kotobaのゴッドファーザー特集、いよいよ明日発売です。来週は大阪万博、再来週はジョジョマガジン、そして最後の週は共著『新・ラグジュアリー 文化が生み出す10の経済』の発売です。

年末から年始にかけての孤独な苦しみがちょっとは報われるかもしれない3月。油断せず次の仕事も淡々と進めています。1日気を抜くと取り戻すのに倍の時間がかかるので(ピアニストと似ているかもしれない)どこにいても365日何らかの仕事をしている感じです。

2022.2.22の日は2時から、ブランディング、服装、マーケティングに関する講座でした。

帰り際に、高輪チョコレートサロンの赤いチョコレートボックスをいただきました。出血大サービスをしたつもりでしたが、それ以上のプレゼントをいただいた気分。

仕事における服装は「身だしなみ」ととらえられがちで、まあ、それはそれで大前提となり身だしなみを整えるのは最低限のビジネスマナーだとは思いますが、そこにプラスして、「投資」という発想を持ち込むとよいと思います。5年後の自分に対する投資。

Be Prepared. 備えよ常に、です。いつどんなチャンスが到来しても、服や靴を理由にひるむことのないように、投資しておく。5年後も活用でき、さらに、チャンスも増えて世界が広がるとしたら、「投資」しない理由などないのです。難しく考える必要はありません。すぐに捨てる安物を買わない。3着買う予算があるならその予算内における最高の1着だけ買う。毎日、安い服をとっかえひっかえする必要はありません。悠々と同じ服を着ていればいいじゃないですか。晩年のシャネルは気に入った2着のスーツだけをもち、それを交互に着ていたそうです。

北日本新聞別冊「まんまる」、連載ファッション歳時記第126回は「宇宙から帰還したカウボーイハット」。

Forbes Japanでも紹介しました村木さんのお話を、別のアプローチで書いています。

すっかり宇宙視点でモノを見るようになったこの頃。「視点を変える」と見慣れたものも少し違う見え方をしてきます。

洋服のお直しの「心斎橋リフォーム」の副社長、内本久美子さんにしばしばドレスを作っていただいているご縁で、同社パンフレットにコピーを書かせていただきました。

久美子さんはほんと、仕事が早くて的確なのです。ますます店舗も増えていますね! ご同慶の至りです。捨てる前にリフォームを考えるの、ほんとおすすめです。

いまは30年前に買って一度も使っていなかった和装用のバッグを洋服用にリフォーム(表地の張替えがメインです)してもらっています。どんなものに生まれ変わるのか、楽しみです。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」更新しました。

今回は、ソニーの宇宙ビジネスとラグジュアリーの関係についてです。

宇宙エンジニアにして宇宙哲学者でもある村木祐介さんに取材をしました。前半を安西さん、後半を中野が書いています。「スフィリズム」「スペーシアン」などの宇宙哲学用語も新しい視点を与えてくれます。

The Journal of Japanese Studies Vol. 48 has been publishd.

The Journal of Japanese Studies is the most influential journal dealing with research on Japan available in the English language. Since 1974, it has published the results of scholarly research on Japan in a wide variety of social science and humanities disciplines.

I have written a review on Japan Beyond the Kimono.

Jenny Hall, Japan Beyond the Kimonoのレビューを寄稿しました。上記クリックするとお読みになれます。

〇NewsPicks で取材を受け、コロナ後のファッション、ファッションビジネスから見る社会の変化について語りました。

【直言】ファッションが示す、「サステナブル」の次 (newspicks.com)

・デザインよりも企業姿勢

・サステナブルの次に来る「コンシャス」

・人権、ジェンダー、文化の盗用に見る「脱植民地主義」

・アニマルフリー、ビーガン、産地の幸福

・1970年代の多文化主義の見直し

・現実世界での機能主義、デジタル世界での夢追求

こういうワードにピンと来たらぜひお読みいただけますと幸いです。ラグジュアリーブランドやモードの世界にとどまる話ではありません。文化の盗用問題、人権の問題に関しては、全員が「意識的」でなければならない時代になっています。

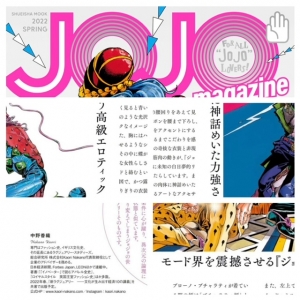

〇「JOJO magazine 2022 spring 」ジョジョファッションの解説をいたしました。3月19日発売です。

『ナイトメア・アリー』試写拝見しました。

濃厚な、極限の最悪な悪夢を見ているような時間が2時間半。世界の見え方が変わる寓話。強欲な資本主義への警告にも見える。あなたは獣か人間か。

見終わるとぐったりしてしばらく立ち上がれませんでした。ギレルモデルトロのダークなイマジネーション炸裂の最高傑作、更新。

1939年、40年あたりのコスチュームも美しいし、インテリアそのものもスペクタクルになっている。カーニバルはトッド・ブラウニングの「フリークス」を連想させるし、おどろおどろしさと不穏な世界観はギレルモ節全開。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

3月25日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

©2021 20th Century Studios. All rights reserved.