日本経済新聞連載「モードは語る」。本日夕刊では、丹後の「民谷螺鈿」に取材した螺鈿織を見ながら考えたことについて。伝統を未来につなぐには何が必要かを、話を聞き、考えてみました。電子版は有料会員のみですが、こちら。

写真はグオ・ペイによる螺鈿織を使った2019年春夏クチュールコレクションです。©Guo Pei.

日本経済新聞連載「モードは語る」。本日夕刊では、丹後の「民谷螺鈿」に取材した螺鈿織を見ながら考えたことについて。伝統を未来につなぐには何が必要かを、話を聞き、考えてみました。電子版は有料会員のみですが、こちら。

写真はグオ・ペイによる螺鈿織を使った2019年春夏クチュールコレクションです。©Guo Pei.

6月末の天皇皇后両陛下の英国公式訪問で披露された写真や映像は、両国間の友情や信頼や愛にあふれていて、世界中の人々に美しい記憶を刻んだと思います。

勲章はじめジュエリーやファッションも各場面で素晴らしい働きをしていましたね。カミラ王妃のジュエリーやファッションに関してはいつものとおり、イギリスではすぐに詳細が報道されるのですが。精緻な刺繍や優美な生地の質感が画面越しからも伝わってきた皇后雅子様の衣裳ブランドや生地の産地に関しては、一切の報道がありませんでした。ティアラに関してのみ、少し伝えられたのみ。

日本のファッションや伝統産業を世界に宣伝するのにまたとない機会であったと思うのですが(実際、キャサリン皇太子妃は公務のたびに着用ブランドが報道され、イギリスファッション界に絶大な貢献をしています)、なぜ一切公表されないのでしょう??

素朴な疑問をもったので、宮内庁のHPから問い合わせてみました。半月ほど経って、以下のようなお返事をいただきました。支障のない内容だと思いますので、シェアいたします。

「お問い合わせの件については、契約相手方等を公表していませんので、回答を差し控えさせていただきます。

なお、参考ではございますが、ドレスコードの指定のあった行事は以下のとおりとなります。

・イブニング・ドレス

国王王妃両陛下主催晩餐会

・デイ・ドレス

歓迎式典

国王陛下主催午餐会

無名戦士の墓御供花

国王王妃両陛下とお別れの御挨拶

V&A子ども博物館

オックスフォード御訪問」

まずはご回答いただいたことに心から感謝したいと思います。ですが、やはり「契約相手を公表していないので回答を差し控える」というお答えです。

なぜでしょうね? 公表すると、競合からの売り込みが激しくなったり、そのブランドや産地が注目を浴びることで周囲からの嫉妬によるバッシング問題が起きたりする?? 契約相手本人が遠慮する??理由は推測するしかないのですが、あの精緻な刺繍で歴史に残る白いコートドレスを作ったデザイナーが、何らかの形で報われるとよいですね。

こういう機会はやはり、作った人にも脚光を当てて称賛することが、デザイナーにとっても国にとっても良い影響しかもたらさないように見えるのですが(他国の王室の例が顕著です)。日本の考え方は違うようです。

ちょっと文脈は違うのですが、いま、パリオリンピックでのモンゴルの衣裳が話題です。デザイナー、ミシェル&アマゾンカのインスタグラムで、細部の写真を見ることができます。

https://www.instagram.com/michelamazonka/

見れば見るほど、モンゴルの歴史やアイデンティティを刺繍や細部に精緻に織り込んだ、すばらしい作品であることがわかります。このブランドが世界的に飛躍する契機になったと同時に、モンゴルの洗練されたイメージが格段に上がりました。

日本はオリンピックや万博で着用されるユニフォームなど関しては公表されることもありますが、とりわけ最近は、肝心のデザインが「どうしてこうなるのだ?!」と疑問を抱かざるをえない結果になることも多々。美しさというのはブランドイメージに直結します。誰が見てもヒドイ、というデザインは国およびそのイベントの印象をだだ下げするばかりだと感じるのですが、この点に関してあまり真剣に考えられていないようです。

パリオリンピックはLVMHやジャックムス、ケリングなどがここぞとばかりあらゆるビジュアルにおいてイメージコントロール。やはりワクワクするほど素敵なのです。くやしいけど(笑)

きものやまと展示会で毎回、次は何が出てくるんだろうとワクワクさせてくれるのがKIMONO by NADESHIKO。

デザイナーの金子茉由さん(中央)とアシスタントデザイナーの長谷川杏莉さん(左)の独創的なきものスタイルもかわいい。右のマネキンは片貝木綿の着物の上にタオル糸で織った羽織を着ています。細部にもこだわりがつまっています。

パリを中心に活躍するアーティスト、ナタリー・レテさんとのコラボもあり、私もコラボの羽織を羽織ってみました。ふつうに洋服の上から羽織って違和感ありません(……よね?😅)

パリを中心に活躍するアーティスト、ナタリー・レテさんとのコラボもあり、私もコラボの羽織を羽織ってみました。ふつうに洋服の上から羽織って違和感ありません(……よね?😅)

写真下の振袖もNADESHIKOです。シックでかわいい、個性的な振袖で、普段着としても着用可能。

写真下の振袖もNADESHIKOです。シックでかわいい、個性的な振袖で、普段着としても着用可能。

若いデザインチームがノリノリで楽しんでいるのが素敵で、社長の矢嶋さんも「いやもうコントロール不能です」(笑)と優しく見守っていらっしゃいます。風通しのいい社風を感じます。

「きものテーラー」Y.&SONSにも自由でスタイリッシュなメンズ着物の新作が豊富。

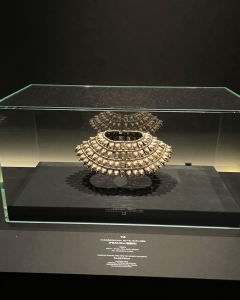

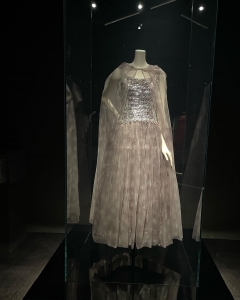

神戸ファッション美術館で「皇帝ナポレオンとその時代」展開催中。

マニアックな学芸員からの写真と見どころ(がんばったところ)紹介のメールが届きました。

・壁を当時の版画で埋め尽くした

・当時の靴に合わせ、一体ずつヒールの形を変えて靴を履かせた

・会場で1957年のワルターのシンフォニーNo.3「英雄」を流している

ファッション史の学徒はぜひ訪れてみてくださいね。この時代のファッションを学んでおくと、「ブリジャトン家」を見るときにも理解が深まります。「ナポレオン」ものも「ジェーン・オースチン」原作ものもそうですね。

スターチャンネルで公開される『フュード/確執 カポーティ vs スワン』にコメントしました。

リアルサウンド映画部

https://realsound.jp/movie/2024/07/post-1716645.html

海外ドラマナビ

https://dramanavi.net/articles/257234

WEEKEND CINEMA

https://weekend-cinema.com/68284

伝説のBlack and White Ball が伝説どおりに再現されたのには興奮しました。 代表的スワンにまつわるエピソードも、すべて名優たちが衣裳や演技に反映させています。アメリカファッション史の学徒はとりわけ見ておきたいドラマです。

代表的スワンにまつわるエピソードも、すべて名優たちが衣裳や演技に反映させています。アメリカファッション史の学徒はとりわけ見ておきたいドラマです。

〇スワンって誰?!っていうあなたのために、婦人画報で昔書いた解説のリンクをはっておきます。予習して臨むといくらかわかりやすくなるかも。

本物のセレブにして 最強のファッションリーダー。 アメリカで輝きを放った「スワン」とは?/前編 (fujingaho.jp)

本物のセレブにして 最強のファッションリーダー。 アメリカで輝きを放った「スワン」とは?/後編 (fujingaho.jp)

〇『スワンとカポーティ』映画パンフレットに寄稿したエッセイもご参考になれば幸いです。

MIKIMOTOがパリ・オートクチュールコレクション期間にハイジュエリーのコレクション”The Bow”を発表しました。

中央はトルマリン。前後どちらでもつけられるというのもいいですね。後ろにつけたときの、この絶妙なVライン。

伝統のリボンモチーフです。とはいえこの現代性と芸術性とドラマ性はなにごとでしょうか。トップ写真のボディジュエリーのドラマティックな洗練ときたら。

ドラマティックといえば、このジュエリーを引き立てているドレス。オートクチュールデザイナー、Yuima Nakazatoの高度な技術が駆使された一着です。Mikimoto とYuimaのコラボレーション!

こんなふうに分けてブローチとしてもつけられるというのも。モデルが男性というのもいまどきです。2019年前後に、MIKIMOTOとギャルソンのコラボから仕掛けられたメンズパール。ジェンダーフリーの勢いにうまく乗り、いまではすっかり定着しましたね。

写真はすべてMIKMOTO広報部からのご提供です。

<よろしかったら、ご参考に>

*MIKIMOTO 2020カタログに寄稿したジェンダーニュートラルのパールの歴史に関する記事はこちら。同記事の英語版もあります。

*Men’sEXに寄稿したメンズジュエリーに関する記事はこちら。(2019年1月)

*Switchに寄稿した男性と真珠に関する記事はこちら。(2020年4月)

*婦人画報に寄稿した、歴史的瞬間を彩ったパールに関する記事はこちら。(2021年6月)

*『「イノベーター」で読むアパレル全史』(日本実業出版社)には創業者である御木本幸吉の生涯に関する項目を書いています。御木本幸吉は私が最も敬愛する実業家のひとりであり、御木本幸吉とMIKIMOTOブランドに関する講演もおこなっています。

天皇皇后両陛下、チャールズ国王主催の晩餐会出席に際し、カミラ王妃はビルマのルビー(Burmese ruby)のティアラを着用されましたね。エリザベス女王が1973年にガラードに製作を委託したティアラで、ルビーとダイヤモンドでチューダーローズをかたどっています。

96のルビーは、ビルマからエリザベス王女(当時)の結婚祝いとして贈られていたものだそうです。

カミラ王妃は、お気に入りデザイナーのひとり、フィオナ・クレアの白いドレスでしたが、ティアラで日本の国旗、紅白を表現して敬意を表した…というところでしょうか。それにしても今年の外交場面、白が本当に多い。

雅子皇后の菊のティアラも海外で初めて着用されたようで、イギリスではプチセンセーション。

不思議なのは、雅子皇后の今回の訪英の衣裳に関し、ブランドやデザイナーの名前が宮内庁から公表されないこと(いつものことですが)。イギリス王室はブランド名、デザイナー名をすぐに公表するんですよね。メディアが詮索する前に公表するという感じ。その結果、イギリスブランドのビジネスに多大な影響力を及ぼしています。

日本はあれかな、どこかを「選んだ」ことで他の競合ブランドに対し不公平になるのをおそれて公表しないという発想なのかな。いや、どんどん公表したほうが励みになると思うんだけどな。今回の昼間のレースのコートアンサンブルも、夜のレースのドレスも、すばらしかったな。作ったデザイナーを称えたいな。日本の皇室ファッションをめぐるこのあたりの事情、まったく霧に包まれていてわかりません。

日本経済新聞夕刊「モードは語る」。本日は、来週から始まるパリ・オートクチュールコレクションの意義について書いています。

運営に詳しいブラッドリー・ダン・クラークスと、日本から唯一、ゲストメンバーとして参加する中里唯馬氏にインタビューしました。

電子版はこちら。(有料会員限定で恐縮です)

紙版コラムもよろしくね。

写真は、Andrea Heinsohn for DesignArtMagazine.com 。

DAMのジャンヌ・マリーさんに大変お世話になりました。パリ・オートクチュール直前の時期に丁寧に取材に応じてくださったブラッドリー、唯馬さんにも心より感謝申し上げます。コレクションのご成功をお祈りし、応援しています。

英語版は、noteに公開しています。

Netflix「ブリジャトン」(日本語タイトルは「ブリジャートン家」になってますが、どう聞いても「ブリジャトン」、むしろ「ブリジャトーン」。「ジャー」で間延びはしない)シーズン3の後半も公開されて完結。ジェーン・オースティン世界がレトロにならないのは衣裳デザインの力も大きい。シーズン3のデザイナーはジョン・グレーザーでした。1810年代イングランドの基本形から大胆に飛躍した極彩色でキッチュ、パワフルな衣裳世界が展開。小物含め約7500ピースが使われたとのこと、ワクワクが全開です。

シーズン1が公開されたとき、衣裳について「婦人画報」で書いています。よろしかったら鑑賞のご参考になさってください。

東洋経済からご依頼を受け、最近のラグジュアリーファッションの動向をまとめてみました。

「『カルチャー帝国』築く高級ブランドのしたたかさ」というタイトルの記事になっております。

もちろん、ファッションに疎いという読者のためにやや煽情的?なタイトルになっており、文章も平易にトリミングされております。(それがよくないというわけではなく、一般読者にお読みいただくにはこのようなプロセスを経るのが通常ということかと)。

私のオリジナルのテキストは、こちらです。3700字くらいですが、情報量も多めです。ラグジュアリー業界を見る解像度(!)に慣れていらっしゃる方はどうぞこちらのオリジナルバージョンをご参照ください。

ブルネロクチネリ2024年秋冬展示会。今回はウィメンズのほうに参加しました。

テーマは「ジェントル・ラグジュアリー」。寛容で優しく思いやりのあるラグジュアリー。森羅万象に対して敬意と思いやりを持ち、自分自身も大切に扱う。そんな普遍的な価値をクチネリは目指している、とのことです。

ウィメンズでは「アンテ・リテラム」というコンセプトも紹介されました。ラテン語で、言葉になる前の本質的な美のことです。ピューリッツア賞を受賞したアメリカの女性詩人、エドナ・セント・ヴィンセント・ミレイの作品の中のフレーズ、「BEAUTY NEVER SLUMBERS (美は眠らない)」が着想源。展示会会場の本社ショールーム入り口にもこのフレーズが掲げられていました。文字や言葉になる前から存在する普遍的な「美」の本質を追求し、エドナのような知性と強さにあふれたエレガンスを追求する女性像がクチネリの理想なのだそうです。

ソフト・サルトリアル。モヘアなどもともとある素材をアップデートして用いたテイラードのマッチングセット(なるほど、セットアップと呼ばずマッチングセットと呼ぶのか)。

やはりニットにこそクチネリの本領が発揮されており、職人の手仕事による細部が今回も圧巻でした。

クチュールニットは、機械編みをベースにして職人の手仕事を加えたニット。27時間かけて作られ72万5千円。

とはいえ、クチネリ真骨頂はなんといってもオペラニットのほうに。 この立体的な細部の美しさときたら。34時間かけて一着が作られる。こちらは178万6千円で、もはやアートピース。

この立体的な細部の美しさときたら。34時間かけて一着が作られる。こちらは178万6千円で、もはやアートピース。

オペラニットやクチュールニットの価格に「ほお…」とため息をついているところに「エントリーモデル」のカシミアセーター22万円が紹介されたりすると「お手頃価格」に見えてしまう数字のマジック。お値段は万人に寛容というわけではありません(笑)。エントリーモデルでは、日本限定でモニューレ(装飾)が前の首元につき、クチネリのものだと一目でわかるアイテムだそうです。本来はモニューレが後ろにさりげなくついている「クワイエット」なものですが、日本限定でブランド誇示バージョンが作られるのはちょっと複雑ですねえ…。

アイウェアも日本の鯖江製で本格始動。メイドインジャパンを堂々打ち出されます。クチネリのブランドロゴは内側や留め金部分にさりげなく入ります。細部へのこだわりという点では、たとえばトップ写真のスカート部分にも注目です。レーザーでカッティングが施されております。

メンズのストーリーも聞きたかったのですが、今回は都合が合わず断念。時間がゆったり流れる優雅な空間でのひと時を楽しませていただきました。

新ラグジュアリーのコンセプトを実現するブランド、MIZENからBlack Collection 発表。

着物の世界では、「喪」のイメージが強く、そうでなければ「高貴な色」として敬遠されがちな黒を、あえてモダンなラグジュアリーとして表現した斬新なコレクションを楽しませていただきました。とくに紬で黒一色というのは珍しく、それを洋服に仕立て、洋服と着物における「黒」の二面性をフィーチャーして新しい世界を表現した挑戦には感銘を受けました。

写真はMIZENのミューズ、モリー(右)とアシスタントディレクターの裕さん。

今回からネクタイの受注もスタートしました。写真は螺鈿のきらきらがチェック柄になっており、見たことのないレベルの美を表現している逸品。アイフォンでうまく美しさが写し出せないのがもどかしい。同行した方が一目ぼれして瞬間で購入して、びっくり。エルメスのネクタイ3本くらいの価格です。世界のどこにつけていっても注目を浴びること必至。

明治神宮ミュージアム、明治のドレス修復展覧会第二弾は霞会館創立150周年記念企画。旧宮家の北白川家から寄贈されたドレスなどを修復のプロ、後藤姉妹が2年かけて蘇らせました。マネキンも各ドレスに合わせて作られています。 展示もプロフェッショナルな技術の結晶という感がありますが、図録もまた情熱を注がれた傑作。メインの中礼服の写真は見開きで全方向からの写真が! 細部のアップも美しく、服飾史の学徒にはお宝です。

展示もプロフェッショナルな技術の結晶という感がありますが、図録もまた情熱を注がれた傑作。メインの中礼服の写真は見開きで全方向からの写真が! 細部のアップも美しく、服飾史の学徒にはお宝です。 国際神道文化研究所の今泉さん、霞会館学芸員の金原さん、解説ありがとうございました。とりわけ今泉さんには神道文化研究所での多様な仕事もご紹介いただき、新たな視点をいただきました。超ドメスティックは結果としてインターナショナルに通じる、ということがよくわかる成果があちこちに。

国際神道文化研究所の今泉さん、霞会館学芸員の金原さん、解説ありがとうございました。とりわけ今泉さんには神道文化研究所での多様な仕事もご紹介いただき、新たな視点をいただきました。超ドメスティックは結果としてインターナショナルに通じる、ということがよくわかる成果があちこちに。

北日本新聞「ゼロニイ」連載、「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 19では、桂由美さんの追悼記事を書きました。

「ウェディングドレス」というただ一つのコンセプトで60年もフレッシュで王道であり続けるのは並大抵のことではありません。あらためて感謝と最大限の敬意を表します。

日本からただ一人、パリ・オートクチュール・ウィークに参加している中里唯馬さん。日本人としては森英恵さんに次いで2人目です。

オートクチュールとプレタポルテでは大きな違いがあります。オートクチュールの世界には厳しい条件や審査があります。その実態を、中里さんと、オートクチュールの組織をよく知るベルギーのブラッドリーさんにオンラインでインタビューしました。

それぞれに美を追求する二人の真摯な姿勢に衝撃を受けるとともに、心が洗われました。思わず姿勢を正して聞いていました。

中里さんは、社会課題にも向き合い、後進も育成し、パリコレに参加して実験的な美を世に問い続ける。ひとりの人間としても優しくて思いやりがあり、ファッションの世界をリードするほんとうにすばらしいデザイナーだと思います。

詳しくは今年中には発売予定の『「イノベーター」で読むアパレル全史』増補改訂版に収録の予定です。

『青藍工房展 Paris の予感』プレス発表会に参加しました。銀座かねまつホールにて。

青藍工房は徳島のろうけつ染めの工房です。1931年生まれの橋本陽子さん(下の写真・中央)が1971年に始めました。橋本さんは戦後、伝統的な藍染ではなく、自由なデザインを藍の濃淡で表現し、藍で芸術を創るという意志をもって作家活動を始めました。

現在の代表は娘さんの清川初子さん(上写真・左)が務めています。もう一人の娘さん、橋本清子さんも工房のプロデューサーとしてかかわり、清川初子さんの夫君もMetamoji代表として工房のさまざまな活動に関わっていらっしゃります。まさにファミリービジネス。

パリの「ル・サロン」でも2022年、2023年に連続入選、展示もおこなわれています。 ドレスも美しく、透け感とハリ感のあるシルクを染めた深い藍に吸い込まれそうで、ぜひ一度着てみたい!

ドレスも美しく、透け感とハリ感のあるシルクを染めた深い藍に吸い込まれそうで、ぜひ一度着てみたい!

トップ写真は5メートルの布をドレスにアレンジした作品で、スタイリストは徳島でオートクチュールサロンを開く坂東美千代さん。坂東さんのこの日の着用ドレスも麗しく、徳島に青藍工房の取材+坂東さんのサロンでのドレス依頼の旅に行く、というのを脳内のTo Do Listに刻みました。

展覧会は19日までと短いですが、どうぞ銀座かねまつホールにお立ちよりください。

桂由美先生が逝去されました。94歳。現役で働き続け、今年もショーを開催されたばかりでした。

ショーは一時間たっぷりの見応えあるもので、だからこそ毎年、伺うのが楽しみでした。

写真はとりわけ記憶に刻まれる2020年のホワイトアニバーサリーのショー。「最悪に見える状況の中でも、私たちは幸福を分かち合うこと、愛を育てていくこと、支え合うこと、成長することができる。そんな人間としての尊厳を、世界が苦境にあるからこそいっそう大切にしたい」というメッセージが響きました。

桂由美先生は、1964年日本初のブライダルファッションデザイナーとして活動開始し、翌年、日本初のブライダル専門店をオープンし、日本初のブライダルショーを開催した方で、日本のブライダルファッション界の第一人者です。

1981年のNYショーのデビューを皮切りにローマやパリへと活動の場を広げ、世界各国30以上の都市でショーをおこなっています。ブライダルファッションだけでなく、日本の伝統美を後世に繋げる活動として、友禅や西陣織を駆使した作品を発表。絹文化の発展に貢献した功績も大きく、蚕糸功労者最高賞「恩賜賞」を受賞しています。

今後はユミカツラのデザイナーであり、30年以上桂由美の右腕として共にクリエイションをしてきた藤原綾子さん、森永幸徳さん、飯野恵子さんが率いるユミカツラのクリエイティブチームが新生「Yumi Katsura」を継承されるとのこと。

桂由美先生、ありがとうございました。ご冥福をお祈りいたします。

写真は©55周年記念2020Yumi Katsura Grand Collection in Tokyo

CFCLの高橋悠介さんにインタビューしました。

ジャーナリストだったお母さまのお話やロンドンのゴールドスミスカレッジ時代のお話、アートとファッションに対する考え方など、あまりこれまでのインタビューで語られていなかった内容を中心にお話いただきました。非常に面白く、内容も濃くて、あっという間に時間が過ぎました。

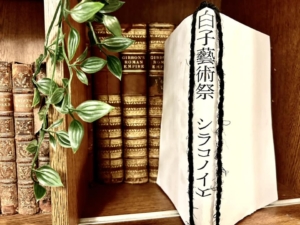

ちょうど「白子藝術祭」が始まるということでオフィシャルパンフレットをいただきました。長嶋りかこさんブックデザインの、ぬくもりある手とじの本です。

ちょうど「白子藝術祭」が始まるということでオフィシャルパンフレットをいただきました。長嶋りかこさんブックデザインの、ぬくもりある手とじの本です。

白子藝術祭は、千葉県誕生150周年記念事業の一環として開催されています。4月27日から4月29日まで白子町にあるシラコノイエ(国登録有形文化財)で、100年後の衣食住を考える展示がおこなわれます。

「衣」に関して高橋悠介さんが担当していらっしゃいます。「住」は隈研吾さん、「食」は大田由香梨さん。

この藝術祭は暮らしそのものを藝術としてとらえようという試みで、

「どんな家に住み

どんな服を纏い

どんな食を頂くのか

その日々の選択が人生を紡ぐ」

という考え方が根底にあります。100年前を見つめながら100年後を考える高橋さんのエッセイも掲載されています。古民家にCFCLの服。意外としっくりなじんでいます。

沖縄の米軍放出品ショップで飾られていた新品の軍服に「呼ばれて」いる気がして衝動的に購入。いつも頼もしい心斎橋リフォームの内本久美子さんにお願いし、ぴったり身体に合うようにリフォームしていただきました。さすがの腕前、着心地は最高で背筋がすっと伸びるのが快い。とはいえ「どこで着るんですか?」と久美子さんからも入るツッコミ。

これまでなんどか「いつどこで着るのかわからないけれど呼ばれている気がした」服が、逆に予想もしなかった機会を連れてきた、ということがありました。きっとそういう服なんだろうと思って気長に機会を待ちます。

日本経済新聞「モードは語る」、4月20日(土)夕刊掲載Vol. 89は明治神宮ミュージアムで開催中の展覧会「受け継がれし明治のドレス」で展示されている、昭憲皇太后の大礼服について書いています。

電子版の記事はこちら。

5年かけて国際修復チームが復元した、現存する日本最古の大礼服です。修復プロジェクトによる研究成果も興味深いのです。修復するからこそ判明した内部の構造、そこから浮かび上がる当時の内政や外交。強い意志が宿るドレスは無形の思いをのせて時を超えます。

前期は5月6日まで。十二単も展示。関心のある向きはぜひ鑑賞にお出かけくださいね。

写真©大聖寺

Akris 2024 Fall Winter Collection. 国立新美術館にて。アルベルト・クリームラーが打ち出す今期のテーマは「二元性」。

ブラック、モカ、深緑、深紫のメランコリックな色の合間に、マゼンタ、ペリドット、エクリュの明るさ。

メタリックな靴とバッグはパンチ力あり。ソックスにヒール靴を合わせるのは見方が分かれそうですが、新鮮でした。

トップ写真で着用しているのは2024 Winter Cruise Collection の作品で、フラワーモチーフをテクノオーガンザに刺繍で施したセットアップです。

ハリと透け感を両立させたアクリスの技巧を堪能できる一着です。

バッグはアクリスのシグネチャー、トラぺゾイド(台形)状に牛革を編み込んだ「ブレイデッド・トラぺゾイド」。ストラップを調整することで多様なスタイルを楽しめる「アヌーク・スモールデイ」と呼ばれるバッグです。

昨年9月に丹後まで取材に行き、その後、折に触れ日経新聞やNewsPicksはじめ、各種講演でご紹介させていただいているkuska fabricが念願の帝国ホテルアーケードに進出することになりました。おめでとうございます。

昨年9月に丹後まで取材に行き、その後、折に触れ日経新聞やNewsPicksはじめ、各種講演でご紹介させていただいているkuska fabricが念願の帝国ホテルアーケードに進出することになりました。おめでとうございます。

丹後ブルーのネクタイやジャケット、バッグなど。バレッタ、イヤリングなどアクセサリーもあります。レザーの糸で作られたスーツケースやスニーカーなども。

楠さんオリジナルのハイテク手織り織機も展示されています。手織りによって、ソフトな風合いと光沢ある発色が表現できます。

ここから丹後の織物を世界に発信していくという決意を語る楠泰彦さん。世界中からゲストが訪れる帝国ホテルアーケードは最適な場所ではないでしょうか。日比谷公園の散策がてら、みなさまもぜひ立ち寄ってみてください。

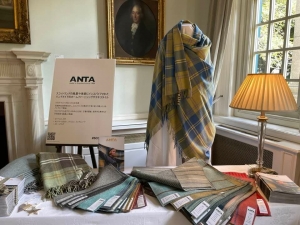

19日に英国大使館で開催されたスコットランドファッションの展示会<ScotStyle : Redefining Scottish Fashion>に伺いました。スコットランド国際開発庁主催。

2010年創業のISLANDER。ハリスツイードをモチーフにしたフットウェアやアクセサリー。プライスも抑えめで「かわいい」と感じさせるたたずまい。

2010年創業のISLANDER。ハリスツイードをモチーフにしたフットウェアやアクセサリー。プライスも抑えめで「かわいい」と感じさせるたたずまい。 古くからのハリスツイードのイメージを覆し、現代性を打ち出そうとしている努力を讃えたい(上から目線でスミマセン)。

古くからのハリスツイードのイメージを覆し、現代性を打ち出そうとしている努力を讃えたい(上から目線でスミマセン)。

スコットランド香水業界のパイオニア、ユアン・マッコールが率いる2019年設立のフレグランスブランド、Jorum Studio。赤いボトルのRose Highlandは潮風に運ばれ海岸線に吹きつけられるバラを着想源にした辛口ローズ🌹

スコットランド香水業界のパイオニア、ユアン・マッコールが率いる2019年設立のフレグランスブランド、Jorum Studio。赤いボトルのRose Highlandは潮風に運ばれ海岸線に吹きつけられるバラを着想源にした辛口ローズ🌹

つやつやのバッグの素材はアカシアの木。ハンドメイドで、オブジェのようですが、意外とものがたくさん入り、バッグとしての機能は十分満たせます。ブランド名はROCIO(ロシオ)。デザイナーはHamish Menziesで、2006年創業。コーディネートの主役になる迫力があります。

つやつやのバッグの素材はアカシアの木。ハンドメイドで、オブジェのようですが、意外とものがたくさん入り、バッグとしての機能は十分満たせます。ブランド名はROCIO(ロシオ)。デザイナーはHamish Menziesで、2006年創業。コーディネートの主役になる迫力があります。

オーディオシステムをグラスゴーで展開するLINN。1973年創設で、優れた音質で知られます。上はストールなどではなく、下の縦長スピーカーのように、ハリスツイードのファブリックをスピーカーにカバーとしてまとわせて独自の音を楽しむシステム。

オーディオシステムをグラスゴーで展開するLINN。1973年創設で、優れた音質で知られます。上はストールなどではなく、下の縦長スピーカーのように、ハリスツイードのファブリックをスピーカーにカバーとしてまとわせて独自の音を楽しむシステム。

みんな大好きスコットランドと言えば、のJohnstons of Elgin.

トップの記念写真はバグパイパーのティム・二ーリー氏と大英帝国勲章MBE受勲者のDJ、ガイ・ぺリマン氏です。

ストラスベリーのバッグ他、多くのファッションブランドが出展していたのですが、すべて紹介しきれず、ご寛恕ください。

ストラスベリーのバッグ他、多くのファッションブランドが出展していたのですが、すべて紹介しきれず、ご寛恕ください。

スコットランド国際開発庁のアンジェラ・コルソープさんはじめスタッフのみなさま、お招きありがとうございました。ツイードに関しては、次の記事Vol. 2で詳細を書きます。

宝島社より22日に発売されるムック「Legend Star Graffiti オードリー・ヘプバーン『永遠の妖精』の素顔」。生涯と映画を豊富な写真でコンパクトに紹介しています。レトロな雰囲気。第2章「オードリー・ヘプバーンとファッション」を書きました。

パリ・オートクチュールデザイナー、中里唯馬がケニアで見たものは。「燃えるドレスを紡いで」のレビュー書きました。ファッション産業が利益追求に走りすぎた結果、アフリカに「衣服の墓場」が形成されている。「もう服を作らないで」というケニアの叫び。その状況を受け止めて一歩前進しようとする唯馬さん。

支えるのはセイコーエプソンとスパイバーという日本の最先端技術、ということも頼もしい。

16日公開です。ぜひ、ご覧ください。

英語版はこちらに書いておきました。

エストネーションから、仕事服に関するインタビューを受けました。こちらで公開されております。お時間ゆるすときがありましたらご笑覧ください。

エストネーションの飯島亜沙子さん、水谷優芽さん、竹山賢さん、ヘアメイクの久保田カオリさん、ライターの湯澤実和子さんはじめ、スタイリストさん、カメラマンさん(お名刺いただくタイミング外し)にたいへんお世話になりました。ありがとうございました。

「婦人画報」4月号に寄稿した最旬の靴とジャケットに関するエッセイがウェブ版に転載されました。「靴から始まる『ジャケットのおしゃれ』 王道スタイルと自由な組み合わせ」。

靴とジャケットの方向性を合わせることが20世紀の王道スタイルでそれもよいのですが、いまはあえて不協和音を自由に楽しむことができる時代になっています。

婦人画報4月号、ジャケット特集&シューズで監修・寄稿しています。ジャケットから見る20世紀初頭から現在までのファッション史に関し、2ページにわたり、年代ごとの特徴をできるだけコンパクトにまとめています。ジャケットに合わせるシューズのページではエッセイを寄稿しております。ファッション史のおさらいと最新トレンドのアップデート、楽しんでいただければ幸いです。

日経連載、2月24日夕刊はバイオ繊維の可能性について書いています。機能性ばかりが追求されがちなバイオテクノロジー最先端の新素材ですが、新しい次元の美しさや情緒を切り開く可能性にも期待したいところ。

先日の京都府のZET summit 2024での議論の一部です。京都府、スパイバー社長関山さん、京都大大学院沼田教授、中里唯馬さんに感謝します。

写真は、Yuima Nakazato 2021より。ブリュードプロテインを西陣織に織り込んだ生地を用いています。写真だけでも幻想的な美しさが伝わりますね。

電子版は有料会員限定ではありますが、こちらでご覧いただけます。

唯馬さんはスイスにしばらく滞在し、オペラIDOMENEOの衣裳制作に携わっていらっしゃいました。一年がかりで準備されてきたプロジェクトが無事に22日にプレミアを迎えることができたそうです。このオペラが日本にも巡回することを願っています。

北日本新聞「ゼロニイ」発刊されました。連載第16回は、ラグジュアリーとまちづくりの関係について。

大量生産の世界で欠点とされた要素が、ラグジュアリーの世界では長所として生きる。こういう考え方にどうしようもなく魅了されます。

講演にご協力くださった高松太一郎さん、松井紀子さん、ありがとうございました。

PRっぽいVulcanize London でレディースオーダースーツを展開しています。取材を受けました。PRっぽい記事ではありますがスーツは自腹で買っています。コスプレ含めいろんな服を着ますが、身体に合ったスーツは結局長く着られて時代に合っていますね。10年前に作ったスーツもちょこちょこリフォームして着ています。

詳細はこちらをご覧くださいませ。1年半くらい前の取材でしたので髪が短いですね。

(*スーツはちゃんと自腹で購入しております)

2月6日、7日、京都府主催、京都でおこなわれるZET サミットに登壇します。

私は6日10:55 ~ 11:30 京都大学大学院教授の沼田圭司さん、スパイバー社長の関山和秀さんと、新開発されたゼロカーボン繊維についての話題でモデレーターを務める予定です。

ずらりとならんだすごそうなスピーカーリストのなかで異分子感ありありですが、いつものことですね。京都近辺のみなさま、ご都合あえばぜひお運びください。

GPネットワーク主催「まちづくりセミナー2024」で講演しました。富山市図書館にて。新ラグジュアリーの考え方がどのようにまちづくりと関わってくるのかを話しました。トップ写真中央はGPネットワークの代表、橘泰行さんです。左が富山に移住したクチュリエの高松太一郎さん。オーディエンスには市会議員の方々や各自治体の関係者、富山の企業の社長さんたちがずらり。翌日には新田・富山県知事からも「ご講演ありがとうございました」とメッセージをいただきました。光栄です。

富山市図書館も地震の被害にあいました。蔵書がすべて落下し、展示するガラス作品の一部も破損。すべてを元に戻し、図書館を再開したのが1週間前の17日でした。大変な状況のなか、あたたかくお迎えいただきましたことに心より感謝します。まだ復興途上にある氷見地区はじめ、能登半島の被災地のみなさまに心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

講演で着用したのは、高松太一郎さんの作品です。ユーズドデニムを使い、ディオールのアトリエで鍛えたテクニックで美しいラインに仕上げてあります。

隣のトルソーのドレスは、松井機業の「しけ絹」を使った高松さんの作品です。

オーディエンスのなかに6代目・松井紀子さんのお顔も見えたので、急遽、少し話していただきました。

盛況のうちに無事終了しました。ありがとうございました。

*翌朝の読売新聞(富山版)に掲載されました。

フィガロジャポン✖️ルイ・ロデレールのプレミア「ジャンヌ・デュ・バリー 国王最期の愛人」、プレミア試写会の上映前にお話しさせていただきました。フィガロ編集部の森田さまが司会、エノテカの佐野さまがルイ・ロデレールの解説、私は当時のフランスの習俗について解説しました。

18世紀フランス宮廷が舞台の映画でコスプレ絶好の機会だったので、なんちゃってロココメンズ風で遊んでみました。「風」なので深いツッコミはなしでお願いします。

アビはアーチストのあきさんの作品です。左右で生地が異なります。プリント生地からオリジナルで制作していらっしゃいます。中に入れているベストはアジャスタブルコスチューム小高さんの作品、レギンスはユニクロです。すべて日本の作り手ですね。

アビはアーチストのあきさんの作品です。左右で生地が異なります。プリント生地からオリジナルで制作していらっしゃいます。中に入れているベストはアジャスタブルコスチューム小高さんの作品、レギンスはユニクロです。すべて日本の作り手ですね。

スタッフのみなさま、ご参加くださいましたみなさま、ありがとうございました。あきさん、小高さんにもあらためて感謝&リスペクトします。

ZOZO Tech Newsからの依頼を受けて寄港しました。「マリー・クワントの遺訓:ミニの女王から継承すべき価値観とは」。ZOZOデビューです。

冒頭で紹介している本は監修した1冊なのですが、「マリー・クワント展」で大好評を博したカタログの普及版です。コンパクトサイズでかわいいですが、中身はぎっしり本格派。マリーが成し遂げた偉業、多くの方に知ってほしい。

WWD 1月15日発売号はジャパンラグジュアリー特集号です。

編集部に受けたインタビューの中で、ウエストの靴下や、宮古上布の例を挙げながら、日本が世界でリードできる可能性などについて解説しています。

お近くにWWDがありましたらご高覧ください。

Sanyo Coat for LifeのキャンペーンでSanyoのトレンチコートを着用させていただき、インタビューを受けました。山下英介さんが書いてくださった記事はこちらです。

こちらはカラーバージョンです。あえてコートの下からワンピースのレースをのぞかせて、エレガント風味を添えて着てみました。スタイリストがついてないんです(笑)。普段着ているものを持ってきてください、ということで、いつも着ているものそのまんまで行きました。首に巻いているアクセサリーはMIZENの着物地のニットタイです。最近、ヘビロテです。

NewsPicks ニュース解説「アパレル超え急成長『ブルネロ クチネリ』とは」に出演しています。会員限定で恐縮です。

クワイエットラグジュアリーの解説から始まり、追い風が吹いている日本の伝統産業の発展の可能性について話しています。

イギリス大使館ビジネス・通商部門主催 ウォルポール&イギリスブランドの日本マーケットの研究会で講演しました。

“Redefining Luxury: Bridging Cultures and Embracing New Narratives in the World of Fashion” というタイトルで、日本のマーケットでは英国文化への愛が英国ラグジュアリー製品の購入を支えている旨や、変わりゆくラグジュアリーの意味の話をしました。

全文を、こちらに掲載しました。

noteをこのスピーチ原稿掲載のために始めました。英語化した記事だけアップしていきます。英語化する時間を確保するのがなかなか困難で、とても散発的になるとは思いますが、noteのほうもどうぞよろしくお願いいたします。

5月にファッションビジネス学会の講演にお招きいただいたときに提言したことがきっかけになり、この学会にラグジュアリービジネス部門が設置されることになりました。そのキックオフを兼ねた「装談」のトークイベント、「これからの日本のラグジュアリー」です。台東デザイナーズ・ヴィレッジにて。

トップ写真左はsuzusan村瀬弘行さん、右はMizenの寺西俊輔さんです。私がMCを務める形で、新ラグジュアリーについて若干のレクチャーをさせていただいたあと、お二人それぞれにお話しいただき、最後に会場からの質問に答える形でトークセッションがおこなわれました。

私が着用しているのは、村瀬さんのお父様が作った絞り染めの生地を、寺西さんがデザインしたセットアップです。

この日の内容を、記事化しました。

JBpress autograph その1「日本独自のあり方とは? 海外だけのビジネスを展開した有松絞り」

JBpress autograph その2「『職人こそがブランド』 伝統工芸をラグジュアリーに昇華する、MIZENの革新性」

JBpress autograph その3「日本のラグジュアリーの未来、ブランドロゴより重視される職人の仕事と価値」

中里唯馬さんが運営する「ファッション・フロンティア・プログラム」にお招きいただき、新ラグジュアリーの講演をさせていただきました。参加者の方には海外の方も数名いらっしゃいます。

社会的責任と創造性をあわせもつデザイナーの育成、というプログラムの趣旨は、新ラグジュアリー的な世界観と重なります。中里さんによる、未来を見据えたグローバルスケールでの教育的活動、応援したいと思います。

北日本新聞「ゼロニイ」連載記事、最新のエッセイがウェブ版に転載されました。富山のローカルコミュニティで生まれつつある新しいラグジュアリーの兆し。

News Picks The Update に出演しました。

後半にお話ししたのが日本の庶民発のラグジュアリー。着ていったのは、青森のこぎんざしをフィーチャーしたMizen の服です。こぎんざしは、麻しか着られなかった津軽の農民が、防寒と生地補強のために粗い布目に糸を刺していったことから始まりました。

紬もそうですが、庶民の知恵と工夫と卓越した技術が貴重な伝統工芸になっている。そもそも高級な素材を使っているわけではないのがポイントです。高級素材は高級素材として王道的に素晴らしいのですが、それ以外にもやり方がある、ということです。Mizenの寺西俊輔さんはそうしたやり方を、ラグジュアリー製品を作る日本ならではの職人技術として世に問うています。

「弱者」を救う視点が新ラグジュアリー的です。

ご教示、ご助言いただきました寺西さんとモリー、そしてMizen出資者の珠代さんに感謝します。

NewsPicks スタッフのみなさま、ありがとうございました。

Vulcanize London にお招きいただき、チャールズ国王の愛するメニューをいただきながら、皇太子時代のチャールズに8年間仕えた経験をもつフェイフェイさんの話を聞くというランチョンに参加しました。メゾン・デュ・ミュゼにて。

リアルな宮廷のお仕事の話や、フェイフェイさんが現在日本で進めている教育の話が本当に面白くて、こちらは追って記事にしますね。

リアルな宮廷のお仕事の話や、フェイフェイさんが現在日本で進めている教育の話が本当に面白くて、こちらは追って記事にしますね。

Vulcanize さんがギーヴズ&ホークスから借りたという本物の近衛兵の制服も着用させていただきました。重い暑い。

英国紳士世界のOSの、人間性を熟知したユニークな素晴らしさを再確認した機会になりました。フェイフェイさん、BLBG社長の田窪さんはじめPRの井上さん、室岡さん、ご一緒させていただきましたみなさま、ありがとうございました。

英国紳士世界のOSの、人間性を熟知したユニークな素晴らしさを再確認した機会になりました。フェイフェイさん、BLBG社長の田窪さんはじめPRの井上さん、室岡さん、ご一緒させていただきましたみなさま、ありがとうございました。

ランチョン後はVulcanie London に移動し、メンズの秋冬コレクションを鑑賞しました。

6月におこなわれたForbes Japan × Brunello Cucinelliのイベントの模様がForbes Japan のサイトで記事化されました。ご参加の女性経営者のなかには、世界で活躍する著名な方も多々いらっしゃいます。質問のレベルも高く、密度の濃い時間でした。

高松太一郎さん取材。福岡市出身ながら、富山市に移住し、この秋、アトリエを備えたテーラーメイドの店舗を開きます。メンズスーツ、レディースドレスとスーツ。準備中ながらすでに多くのプロジェクトを進行中。

東京造形大→セントラルセントマーチンズ→プラダ→ドルガバ→ディオール、というキャリアです。イタリア、イギリスの違いも経験していらっしゃいます。

Hosooさんとのプロジェクトも。八重洲ミッドタウンHosooに飾られているパジャマは高松さんの制作。さらに新しい作品も進行中です。

学生時代から私の本をお読みくださっていたとのことで、心尽くしのおもてなしをしていただき感激でした。 ご紹介くださいましたのはKaori Takeuchi Miller さん。ありがとうございました。食の富山ばかりがフィーチャーされますが、衣の富山も盛り上がるとよいですね。

ご紹介くださいましたのはKaori Takeuchi Miller さん。ありがとうございました。食の富山ばかりがフィーチャーされますが、衣の富山も盛り上がるとよいですね。

日本経済新聞夕刊「モードは語る」。男女ともにトレンドが続いているジレの進化について書いています。電子版はこちら。写真はエストネーション2023/24 秋冬展示会より。

VOGUE JAPAN 8月号にて、トレンドの「静かなラグジュアリー」について取材を受けました。新しいラグジュアリーと静かなラグジュアリーとの関連をピンと察知して記事をまとめてくださいましたのは、編集部の中村真由美さんです。中村さんに『新・ラグジュアリー』が面白いと推薦してくださったのは小島慶子さんだそうです。ありがとうございました。

秋冬に展開されるトレンチコートのモデルを務めさせていただきました。とても和やかな撮影現場でした。きめ細やかにサポートしてくださった関係各位に心より感謝します。9月にリリースされるそうです。

写真は資生堂パーラー横浜店のメロンパフェ。甘いものが基本的にそれほど好きではないのですが、この季節にはメロンパフェが食べたくなります…。

Forbes Japan × Brunello Cucinelli のイベントに登壇させていただき、新・ラグジュアリーと人間主義的経営について話しました。

ソロメオ村のクチネリさん、ローマ、東京をつないだ三者オンライントークもあり、アフターにはご参加の女性経営者の方々(Forbesに登場した方々をはじめ著名なビジネスパーソン)との交流もあるなど、とても充実したイベントでした。

クチネリ・ジャパンの宮川ダビデ社長、PRの遠藤さくらさんはじめスタッフのみなさま、Forbes Japanの谷本有香さんはじめスタッフのみなさま、そしてご参加くださいました方々に感謝します。

*クチネリのワンピースとジャケットを着用しています。

各地でたいへんな雨でしたね。夜中の警報で不安な夜を過ごされた方も少なくないのではと拝察いたします。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

本日の日本経済新聞夕刊「モードは語る」で「カシミヤを着た狼」のレビューを書きました。ウェブ版にも掲載されています。お時間ゆるすときあればぜひHulu で本編全4章をご覧になってください。

高知信用金庫で3日間、職員のみなさまのスーツスタイルを指導する講師の仕事でした。クリエイティブな美意識の高い理事長の方針に基づき、3シーズン目です。

「愛のヴィクトリアンジュエリー」展にちなみ、ホテルオークラ東京でランチトークイベントに登壇しました。あたたかく盛り上げてくださいました多くのお客様、本当に楽しかったです、ありがとうございました。

大倉集古館、ホテルオークラ東京のスタッフの皆様にも心より感謝申し上げます。長谷川彰良さんがヴィクトリア時代のコートを再現した貴重なアイテムをお貸しくださいまして、入場時はそれを着用していきました。(見えづらいのですが、写真の壇上左のほうにハンガーにかけられております。どなたかコートのお写真を撮ってくださっていたらお送りくださいませ。)脱いだ後に来ているのは、内本久美子さん制作のヴィクトリアンベルベットのドレスです。コスチュームジュエリーはプリティウーマンのレプリカでした。連日ドレスで講演させていただく幸せをかみしめております(笑)。

Nikkei The STYLEで書いた記事が、電子版に転載されました。

写真は私が監修した展覧会図録本ですが、プレミアがついて今、アマゾンで中古が13000円くらいで取引されています。もとから出版社は重版しない予定だったのですね。この本、多方面からクワントにアプローチしていて、典拠も詳細で明確、史料価値がとんでもなく高い本なのです。仕事も大変でしたが、その分、あとあとまでしっかり残ると思えば。

The STYLE 欄でマリー・クワントの追悼記事を書きました。あらためて彼女の功績をふりかえってみるとやはり、「違う」と思ったらさっさと自分が解放され、自分が存分に自由を発揮できるコンテクストを創り、そこで思う存分働いたという倫理観に行きつくんですよね。これはココ・シャネルにも通底している要素で、また、ヴィヴィアン・ウェストウッドにも同じような志向性があります。結局、私が彼女たちから学んでいるのはそういう倫理観なのだと思い知りました。

5月6日、英ウェストミンスター寺院でおこなわれるチャールズ国王の戴冠式に向けて、当日、登場すると見込まれるローブやレガリアについて、Twitter で連続解説をしています。写真は中心的な役割を果たす聖エドワード王冠。王冠も複数、登場するのです。ローブも何度か着替えられます。よろしかったら、Twitter kaorimode 1 でご覧ください。

スイス発のアクリスがブランド生誕100年を記念して東京国立博物館法隆寺宝物館で2023年秋冬のショーを開催。アルベルト・クリームラーも来日し、華やかなコレクションを披露しました。動画はTwitter kaorimode 1、衣装詳細はInstagram kaori.nakanoにてご覧くださいませ。

マリー・クワントのご冥福をお祈り申し上げます。読売新聞の追悼記事でコメントしました。別媒体で追悼記事も書く予定です。昨年の「マリー・クワント展」で翻訳監修の仕事ができたのは、私にとっては約40年前の恩返しという意味会いがありました。あらためて感謝を捧げます。

大倉集古館にて、ジュエリー専門家の本間恵子さんと対談しました。詳しくは後日、JBpressにて公開されます。

*5月24日、11時~13時、ホテルオークラ東京でのランチトークイベントに登壇します。詳細はこちら。

ホテルオークラ「大倉集古館」にて4月4日から6月25日まで「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」展が開催されます。

壮麗な建築の1階、2階にアンティークジュエリーやドレス、ティーセットの展示。B1はミュージアムショップ。歴代英国君主にまつわるジュエリーやシールやレターを通して執務姿を想像するのも楽しいですよ。

5月24日、ヴィクトリア女王の誕生日には、ランチレクチャーをいたします。

レクチャー→ホテルオークラのコース料理→デザートタイム。ランチはお料理に集中してお召し上がりいただけますが、デザートタイムはQ & A タイムとなります。イギリス文化全般、メンズファッション、レディースファッション、当時のマナーなど、何でも聞いてくださいね! 展覧会チケットつきです。

ホテルオークラのホームページからお申し込みくださいませ。

日本経済新聞連載「モードは語る」。元エルメスのデザイナーが手掛ける「職人を主役にするラグジュアリー」プロジェクト、MIZENを取材しました。電子版、紙版、ともに掲載されています。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」第28回が公開されました。環境副大臣の山田美樹さんにインタビューした記事です。後半は「新・ラグジュアリー」の共著者、安西さんが新・ラグジュアリーの視点からコメントしています。

「なぜ日本からラグジュアリーが育たないのか」という問いそのものを変える必要がありそうです。

BUNKAMURAで公開中のドキュメンタリー映画「アンドレ・レオン・タリ― 美学の追求者」。彼の功績について、約4000字、3ページにわたり書いています。鑑賞の予習・復習のおともにぜひどうぞ。

アンドレは現代ファッションシーンを語るときに欠かせない、モード界のレジェンドです。

4月4日から6月25日まで、大倉集古館において特別展「愛のヴィクトリアン・ジュエリー ~華麗なる英国のライフスタイル~」が開催されます。

それに伴い、5月24日(ヴィクトリア女王の誕生日)にホテルオークラ東京いて開催されるランチタイム・トークイベントに登壇します。ヴィクトリア時代から現代にいたるまでのジュエリー、ファッション、ライフスタイルについて話をします。

詳細、お申し込みはこちらです。

みなさまにお目にかかれますことを楽しみにしています。

3月6日 「2020年代の『ファッショントレンド』を見直す」という解説をしました。

3月14日 アカデミー賞にちなんだ特集「あなたの仕事に影響を与えた映像作品は?」のなかでコメントしました。

取材を受けた過去記事は、本サイト内「Various Works」⇒「Interview」に収蔵してあります。Various Works の第一部に「Copywriting」があり、そのまま下方へ移っていただくと、第二部「Interview」の一覧が出てきます。

「ファッションと文化の盗用」について朝日新聞より取材を受けました。ウェブ版、こちらで掲載されています。

紙版では21日朝刊に掲載されました。

インタビューを受けた過去記事は、「Various Works」第二部の「Interview」にまとめて収蔵してあります。第一部「Copywriting」の項目を下っていくと「Interview」にたどり着きます。

3月17日公開のドキュメンタリー映画。アンドレ・レオン・タリ―はファッション界のレジェンドです。

過去の短い映画コメントや、企業・人・作品応援のための短い原稿などは、本サイト「Various Works」第一部の「Copywriting」に収蔵しています。

日本経済新聞連載「モードは語る」。首里染織館suikaraに取材した記事を書きました。紙版、ウェブ版ともに掲載されています。

過去の新聞連載記事は、本サイトWorksカテゴリー内Newspapers に収蔵しています。連載が終了した記事はタイトルの頭文字(アルファベット)ごとにアーカイブ化してあります。

北日本新聞の「まんまる」は休刊となり、11年3か月の間連載していた「ファッション歳時記」も終了しましたが、あらたに同新聞社から「ゼロニイ」がリニューアル刊行されました。それにともない、新連載「ラグジュアリーの羅針盤」が始まっております。こちらは第4回目です。

過去の雑誌連載は、本サイトWorksカテゴリー内「Magazines」に収蔵しています。終了した連載は、連載タイトルの頭文字(アルファベット)順にアーカイブ化してあります。

「芸術新潮」3月号 特集「クリスチャン・ディオール」。日本画家の千住博さんと対談しました。「創造性を継承するということ」。

本サイト「Media Appearance」に過去のメディア登場記事を収蔵しています。

JBpress autograph にて、「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ展」のレビューを書きました。

本サイトのWorks カテゴリー内「Websites」において、ウェブサイトで読める記事をまとめてあります。

JBpress autograph での私の記事は、こちらにまとめてあります。

ヴィヴィアン・ウェストウッド追悼記事のなかでコメントしました。「ヴィヴィアン・ウェストウッドさんをしのぶ 社会の矛盾 精力的に追及」。

Bunkamura ザ・ミュージアムで開催されている「マリー・クワント展」を案内する「ニコニコ美術館」に出演しました。モデルの小谷美由さんと一緒に美術館を回り、解説していきました。

終了直後の視聴者アンケートでは、「とても良かった」が95.0%、「良かった」が3.8%で、これはかなり好意的な数字とのことでした。ありがとうございました。

過去のメディア出演に関しては、本サイトWorksカテゴリーの「Media Appearance」にまとめてあります。

BUNKAMURAで開催される「マリー・クワント」展。展覧会の展示パネルなどの翻訳、およびグラフィック社から発売の図録の翻訳の監修をしました。図録はマニアックで専門的な研究書です。一年がかりの大変な仕事でした。報酬的には信じがたいほど報われない仕事でしたが、マリー・クワントへのご恩返しができたかなとほっとひと段落の充実と達成感を感じた有意義な仕事でした。

図録はアマゾンでは販売していません。限定で増刷もしません。

Precious 12月号 特集「持たない時代に『持つ』ということ」。「つくり手の創造性が最大限に発揮されたものを選び時間をかけて『名品』に仕立てる」というテーマで寄稿しました。

ウェブ版にも掲載されています。

本記事は、J-cast news にも取り上げられました。

過去のエッセイに関しては、本サイトWorksカテゴリー内「Essays」に収蔵してあります。

9月19日の国葬の日にNHK「ニュースウォッチ9」で放送された内容が文字化されました。「イギリス エリザベス女王 ファッションに込めた思いとは」。

時間の都合で番組内で話しきれなかった内容も盛り込まれています。

過去のメディア出演に関しては、本サイト「Media Appearance」に収蔵しています。

19日におこなわれたエリザベス女王の国葬に合わせて、NHKのニュースウォッチ9にお招きいただき、ファッション解説をしてきました。

とはいえ生放送の緊迫感並大抵でなく、当初の予定の半分も話せずじまいでした。

NHKが夜のニュースでファッション解説をやる、しかも国葬に合わせてくる、ということが時代の進歩に感じられます。

国葬と台風という話題にはさまれて楽しげにファッションのテーマを話すわけにもいかず、なかなかの試練でした。服装も葬式に出席するわけではないので黒喪服は不要、でも華美はNGで地味めにという制約あり、結果、ダブルのスーツの上を使ってブレザースタイルに。 イギリス人もあまり言わないチャールズ新国王のファッションの可能性を話せたことだけはよかったかも?

イギリス人もあまり言わないチャールズ新国王のファッションの可能性を話せたことだけはよかったかも?

それにしてもテレビの反響凄くて多くの方から写真やメッセージをお送りいただきました。1-3枚目はその中から使わせていただきました。ありがとうございました。

語り切れなかったネタは、番組のウェブ版で文字化されるときに補足させていただきますね。

15日付読売新聞夕刊、モード欄にて、女王の装いについてインタビューを受けた記事が掲載されました。

年を重ねれば重ねるほどチャーミングになり、ますます敬愛されるようになっていくという女王のあり方はまさにお手本ですね。「老害」にならない年の重ね方は、女王に学びたい。女王スタイルは、生涯かけて作られたもの。そこには当然、受け取る側の人生に届くメッセージがあります。

インタビューを受けた記事は、本サイトWorks カテゴリー内「Various Works」の第二部、「Interview」に収蔵しています。第一部「Copywriting」の項目を下の方に行っていただくと、第二部「Interview」にたどりつきます。

サディ・フロスト監督のドキュメンタリー英語「マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説」パンフレットに寄稿しました。

イギリス文化、60年代、ファッション、ヘアメイク、社会改革、アパレル産業、スタートアップ、夫婦で起業、アートスクール、といったキーワードにピンとくる方々は必見の、中身の濃いドキュメンタリーです。

11月26日、bunkamura ル・シネマでロードショー。

「ココ・シャネルは私を嫌った。理由もよくわかる」、とマリーは言います。シャネルは膝は醜いもの、と考えて決して膝を出すようなデザインはしませんでしたからね。そうした思い込みに反旗を翻したのがマリーでした。

suzusan 有松店にてsuzusan秋冬展示会。

ショップでは代表の村瀬さんのお姉さまである瀬霜千佳さんが歓迎してくださいました。その後、訪れる工場では、お父さまや弟さんにもお目にかかることになります。ファミリービジネスなのですね。

ショップでは代表の村瀬さんのお姉さまである瀬霜千佳さんが歓迎してくださいました。その後、訪れる工場では、お父さまや弟さんにもお目にかかることになります。ファミリービジネスなのですね。

村瀬さん自身が描いたデザイン画。次のシーズンのテーマは「サークル」だそうです。抽象度の高いこのデザイン画から商品を作っていくスタッフ、すごいな……。

「もう廃れてなくなる」と言われていた有松絞の技術を世界で認めさせ、ラグジュアリーマーケットに食い込んでいく勢いのsuzusan。お宝を見つけるには、足元を深く掘れ。の好例でもありますね。ハウツーをガン無視して自らのキャラクターで淡々と前例なきビジネスを進めていく村瀬さんの「あり方」が一番のカギだとは思います。

イギリス大使館にて23日、スコットランドの新しい魅力を紹介するイベント”Scotland is Now”。主催はScottish Development International. 香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

ウイスキーの新しい楽しみ方を教えてくれるガラス製品も。Angel’s Share Glass.

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Horus Stidioの香水も濃密で個性的。当然、ジェンダーフリーで使える今どきの洗練が感じられる高級ライン。調香師ユアン・マッコールはスコットランドにおける香水業界のパイオニア。 Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。

Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。 スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、後編が公開されました。「日本人が知らないリアルな『北欧スタイル』から考える新しい『ラグジュアリー』。

こちらでいったんフィンランドシリーズは終了です。ニセコに続き、人々の幸福感に政治が極めて重要な働きをしていることを、ひしひしと感じる取材となりました。機会があればぜひ訪れてみたい国です。

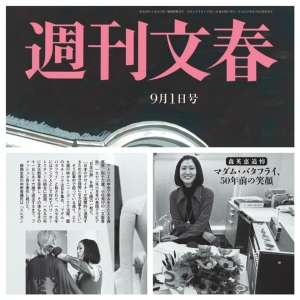

25日発売の週刊文春、森英恵さん追悼記事でコメントさせていただきました。

反骨のエレガンスで時代を切り開いた偉大なデザイナーである、とあらためて思います。

サンナマリン首相のダンス動画が話題になっておりますが。

フィンランドのラグジュアリーについて、大使館上席商務官に取材した記事を書きました。

本日より3回に分けて掲載されます。

1日目の今日は、フィンランドの幸福感とデザインの特徴についてです。JBpress autograph でお読みいただければ幸いです。

サンナマリン首相のダンス動画流出に関しては、英ガーディアン紙の反応がいちばんクールでした!モラルの是非は問わず、各国首脳のダンス映像とひたすら比較して、だれが一番うまく踊れるかという論点にすりかえてしまった記事。こういう反応、とてもイギリス的で痛快です。

1月にBunkamura で開催される「マリー・クワント展」(V&A巡回展)に合わせ、ジェニー・リスターが編集したこちらの本の日本語版も、グラフィック社から発売されます。

展覧会の解説も兼ねるビジュアル豊富な224ページの大型本ですが、これはもうカタログを超えたアカデミックかつジャーナリスティックな永久保存版。人間マリー&家族とビジネスパートナーのみならず、イギリスの社会と文化、アパレル産業、繊維産業、ブランドビジネス、デザイン、広告、写真、モデル、ヘアメイク、化粧品&香水、インテリア、といった側面から多角的に詳細なマリークワント研究がなされた骨太な一冊でした。日本が果たした大きな役割も明かされる。たったいま、監修作業第一弾を終えました(これから校正が待っている)。翻訳もすばらしく読みやすい。初めて知る内部事情の連続で、もろもろの事象を見る解像度が上がります。

それにしてもマリーがデザイナーとして長命だったのは、とにかくとんでもなく堅実によく働いたからというシンプルな事実に尽きるのですね。シャネルも働きものだった。もう一つの共通点は、人の縁を大切にして、互いに全然違う個性を活かしあっているところ。選択の基準、考え方、行動、アテチュード(社会との向き合い方)において、ファッションに関心ないという方にも多大なインスピレーションを与える女性という点でもシャネルと通じる。

森英恵さんの訃報。戦後日本のファッションを国際的なレベルに高めた大功労者です。足跡のハイライトを記します。

森英恵さんは、1951年、新宿に洋裁店を開くのですが、米軍大尉の夫人が店を訪れた時、採寸のために夫人が脱いだ服を手に取ってショックを受けるのです、「服が丸い」と。

森さんはここで、洋服は立体であることを知り、立体裁断への独学の挑戦を始めます。戦後の日本ファッション史は、「平面から立体へ」という革命から始まったことがわかります。

50年代の日本映画全盛期には、数百本にのぼる映画の衣装を手掛け、ビジネスも好調だったのですが、当時の日本人の盲目的なパリ信仰、それと裏腹になった日本人デザイナー蔑視に失望し、日本を脱出します。

1965年にニューヨーク・コレクションに参加。蝶をモチーフにしたエレガントなドレスが人気を博し、「マダム・バタフライ」と呼ばれて有名になります。

アメリカでの成功を受け、パリコレにも進出。1977年にはアジア人として初めてパリ・オートクチュール組合への加盟が認められます。

パリ信仰、日本蔑視が根強い風土の中で自分を高く評価しない日本にいらだち、日本を脱出しながらも、故郷の島根に根ざす日本らしさをアピールすることによって世界に認められたパイオニア。その功績は、先日亡くなられた一生さんはじめ、続く日本人デザイナーたちに大きな自信を与えることになりました。

ありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。

写真は1974年の森英恵さん。From Wikimedia Public Domain.

女性服にポケットがない(小さい)問題、盛り上がっているんですね。日本でも世界でも不満を抱えている女性が多いとは。

「女性服のポケット問題」にデザイナーやブランドが反応 (fashionsnap.com)

「なぜ女性服にはポケットがないのか」 海外のムーブメントを追う (fashionsnap.com)

Fashionsnap.comがまとめた上の記事に対してNewsPicksでコメントしました。こちらにも転載しておきます。

☆☆☆

ジェンダーが問われない時代になって、ようやくポケット問題も解決に向かいそうで喜ばしいかぎりです。

テイラードスーツの世界の話ではありますが、私も10年以上も前から「なぜウィメンズにポケットが少ない?」と怒りを感じ、何人かのテーラー、作り手に聞いたことがあります。結果、「シルエットが崩れることを女性自身がいやがる」という回答を得ました。

で、なぜシルエットが崩れるのか、よくよく調べてみると、そもそも「女性用」とされている生地が、「男性用」とされている生地よりも薄くて柔らかい=シルエットが崩れやすい、のです。

しかも「女性のシルエット」とされているものが、そもそも凸凹やダーツ多め、あるいは「細く見せる」よう体のラインに沿うように作られている(メンズに比べゆとり少な目)ので、ラインが崩れやすいのは当然。

そこで私は、「男性用」とされているしっかりした生地を使って、凸凹を強調しないラインにしたうえで、男性と同じ位置、同じ数でポケットを作ってもらうようにオーダーしました。これはけっこう成功で、内ポケットにはアイフォンが入る深いポケットがあるし、メンズ生地、ゆとりあるメンズラインであればあれこれ入れてもそんなに型崩れはしない。快適です。

だれもがオーダーでスーツを作れるわけではないことは了解しております。既成のスーツにおいても、

・女性向けという(薄い柔らかい)生地を避け、男性用と同等のしっかりとした生地を使う

・凸凹多め、かつタイトなシルエットから脱する

・思い込みから脱し、ポケットがついていることはジェンダー不問でかっこよく機能的であるという認識をもつ

ことで型崩れせず機能的なポケットをつけることが可能になります……というか、メーカーさま、ぜひきちんとつけてください! 社章用(?)のボタン穴も。ジェンダーギャップの解消は、些細に見える細部から(笑)

思えば、シャネルがスーツの上着にポケットをつけたことは「画期的」だったんですよね・・・。シャネルはわざわざポケットに手を入れて立ち、写真を撮らせていました。

☆☆☆

実は先週の高知での仕事でも、「女性らしいスーツ」という業界の思い込みを撲滅しようと闘っておりました。「女性らしい華やかさ」とか要らないし、ましてや「女性らしいやさしい印象」なんてもっといらない。仕事着に「女性らしい」をわざわざ持ち込まなくていい。「女性向け生地」(安くて薄くて柔らかい)なんてのもなくていいのではと思う。その人らしさは、仕事をしているうちに勝手ににじみ出てくる、というのが実感です。そもそもなんで女性は華やかでなくてはならんのだ?

トップ写真は2019年のGo Tailored キャンペーンのものから。「女性用スーツ」の既製品に理想に近いものがまったくないので、それぞれテイラーにゼロからオーダーしたり、メンズスーツの古着をリフォームしたり、自分で作ったりして着ています。反響が大きく、需要は多いはずなのに、スーツ業界の人はなぜよい生地と機能的なディテールを備えた女性のスーツを作らない?

KAAT神奈川芸術劇場でミュージカル「夜の女たち」が上演されます。9月3日~19日。

パンフレットに寄稿するために、オリジナルの溝口健二監督の映画「夜の女たち」(1948)を観ました。

衝撃でした。1948年……戦後間もない日本の「同時代のリアル」を描いたものと想像されます。凄まじい世界。衝撃の最大の理由は、弱者をとりまく状況が、現在、何も変わっていないことです。

何もかも奪われて、追い詰められて、絶望して、忍耐の限界にきて、ついに最後のエネルギーをふりしぼって人間全体への反逆に出た弱者による「犯罪」がいまも絶えないのではないか。「責任」をすべて本人になすりつけるのはあまりにも過酷な状況がある。転落せざるをえなかった背景も知らないで高みからキレイゴトを並べて批判する「教育婦人」も登場する。「どんな理由があろうと暴力はいけません」とか言いがちなあの種の人間にだけはなりたくない、と心底思わされた。溝口健二、すごい。

この物語を現代、ミュージカルとして上演するという意味がまさにここにあるのだろう。

パンフレットではさらに戦後ファッションの話とからめて書きます。

今秋、マリークワントブームが展覧会、映画、本と連動して到来することは何度か書いておりますが、私は展覧会の展示物テキスト監修、映画のパンフエッセイ寄稿に加え、クワント本の監修も担当させていただきます。

幸いにして翻訳者が素晴らしい方ですので、英語と日本語を整合させながら細部の正確さを極めていくのが仕事の一つになりますが、大型ハードカバー、224ページ、各ページに2段に分かれて文字ぎっしりというなかなかの分量です。

イギリスでは2019年にV$Aから展覧会にあわせて発売されていますが、綿密な調査に基づき書かれた内容がすばらしいだけでなく、写真も初登場のものが多く、amazonの評価には74個のレビューがつき欠けるところなき5スターズ。

思わず覚えておきたい名言も多く、たとえばこんな感じとか。

From the grey of post-war Britain, ‘necessity’ wasn’t the mother of invention, fun was.

「戦後英国の薄暗い時代において、発明の母となったのは<必要>ではなく、楽しさだった」

作業中におお!という名言に出会ったらTwitter (kaorimode1)で即時紹介していきますね。

取材予定の方がコロナにかかってキャンセル、とか担当編集者がコロナに、というケースが続くようになりました。みなさまどうかくれぐれもご自愛ください。私は睡眠・運動・バランスよい食事・大量のビタミンC・高麗人参粉末という5大防御(免疫力強化)を意識的に行っています。それでもどこにリスクが潜んでいるかわからないのが怖いところですね。仕事のご迷惑をおかけしないためにも、最大限の緊張感をもって過ごそうと思います。

よい一週間をお過ごしください。

きものやまと秋冬展示会。トップ写真は加賀友禅。

正統派の凛とした絹のお着物から、日本の織物産地とコラボした木綿着物、アバンギャルドな折衷スタイル、デザイナーコラボ、アウトドア着物、ジェンダーフリー着物にいたるまで。上の写真は大島紬。

久留米絣。

「なでしこ」のラインはアバンギャルドな折衷型。下にパーカーをあわせるのがユニーク。ファーがついた下駄など、着てみたいもの多数。

こちらも着てみたいと思ったレース製の着物。ドレスのような迫力あり。

スノーピークとのコラボ。アウトドア仕様になっています。

スーツ地を使ったY & Sons のシリーズも相変わらずスタイリッシュです。井上ブラザーズとコラボしたアルパカの着物もありました。

現代にふさわしい多様な着物のあり方を見せていただきました。こうでなければならないという偏見から自由になりさえすれば、着物は無限の可能性を秘めていますね。

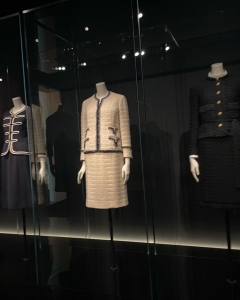

三菱一号館でおこなわれているシャネル展のレビュー、JBpress autographのウェブサイトにて書きました。

タイトルにしたことば、Guilt is perhaps the most painful companion of death. これもシャネルのことばです。あまり引用されていませんが。

罪悪感をひきずるような生き方はしたくないですが、果たせていない約束とか、「つもり」はなくても人の心を傷つけてしまったことばとか、資金不足のためにかなえてあげられなかった夢とか、心残りなことは山ほどある。

楽しかったことは忘れても、こういうことは、意外と忘れず、ふとした拍子に浮上してくるものです。

楽しかったことは忘れても、こういうことは、意外と忘れず、ふとした拍子に浮上してくるものです。 展覧会のレビューとしては書けなかったのですが、展覧会ではほぼシャネルの生きた時代に沿って作品が展示されており、いきおい、「これを作ったときには〇歳だった」「このときの愛人はルヴェルディだった」みたいなことを結び付けながら見ていました。

展覧会のレビューとしては書けなかったのですが、展覧会ではほぼシャネルの生きた時代に沿って作品が展示されており、いきおい、「これを作ったときには〇歳だった」「このときの愛人はルヴェルディだった」みたいなことを結び付けながら見ていました。

シャネルの自由奔放な栄光の壮年期を思えば思うほど、晩年の孤独と哀しみの深さも胸にせまるように感じていました。それに反比例して作品が円熟していく凄み。

シャネルの自由奔放な栄光の壮年期を思えば思うほど、晩年の孤独と哀しみの深さも胸にせまるように感じていました。それに反比例して作品が円熟していく凄み。

シャネルの人生からも感じましたが、元首相の襲撃事件の背景を知り(完全な全容ではないとしても)、ダイアナ妃のドキュメンタリーを見ると、人間の積み重ねた行動には必然的な(そうならざるをえない)帰結といった「道理」のようなものがあることを思い知らされます。

断るまでもないですが、非業の最期を必然と言っているわけではありません。狙撃犯人の背景を知り、ダイアナ妃とメディア、王室の関係を知れば知るほど、導かれる方向がそうならざるをえないようにつながっていくという、シェイクスピアの悲劇に見られるような哀切で不条理な「道理」のことを指しています。

かねてからお伝えしていましたが、今秋、マリー・クワントが襲来します。

まず映画です。『マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説』。11月26日よりBunkamura ル・シネマほかで全国公開されます。

同時に、Bunkamura ザ・ミュージアムで、11月26日~2023年1月29日、『マリー・クワント展』が開催されます。V&A発の世界巡回展です。朝日新聞社主催。

さらに同じ時期に、V&Aから出ている『Mary Quant』の翻訳がグラフィック社から出版されます。

私は映画ではパンフレットに寄稿し、展覧会では展示物テキストの監修、翻訳本でも監修をおこないます。実りの秋に向けて佳境に入っているというところです。

周囲の大反対を押し切ってマリー・クワントを卒論で書いたのは40年ほど前。何の損得計算もしなかった(できなかった)ゆえに、その後、重要な場面で干されたり梯子を外されたりというエライ目にも遭いましたが、いろいろあって、こうしてどっぷりと日本でのクワント祭りに関われるのも何かのご縁というものですね。ほんとに何が起きるかわかりません。調子に乗らず、自暴自棄にならず、できることに淡々と取り組むのみです。あとどうなるかを決めるのは天の仕事。

中目黒にてカポックノット展示会。

今期から「ラグジュアリー」という言葉をはっきりと出してきたのが頼もしい。

今期から「ラグジュアリー」という言葉をはっきりと出してきたのが頼もしい。

新型ラグジュアリーは、サステナビリティーを当然の前提として含めます。旧型(の一部の性格)は、いまのままだとGenZからはダサいと見られてしまいます。10年後を考えると新型の考え方にシフト、少なくとも配慮したいところ。時代の急速な変わり目を感じます。

これってラグジュアリーではないでしょ?という声も旧世代から聞こえるのですが、シャネルが最初に装飾を省いた帽子を出した時、あるいはアクリルのアクセサリーを出した時も同じような声が起きていたことを思い出します(いや、見たわけじゃないけど)。今のGen Zが求めているのが何なのか、その「願い」の方向に次世代ラグジュアリーが形成されていきます。「兆し」や「種」を見て、育てていきたい。きらっきらに完成されたものを資本の暴力でマーケティングされ、受け身でありがたがれという世界はもうムリ、という世代が10年後、市場を主導していきます。

デザインのバリエーションが増え、ファンも確実に増えており、猛暑のなかでのダウンの試着、大盛況でした。

トップ写真、左がデザイナーの満汐国明さん、右が代表の深井喜翔さん。伸びしろの大きい、日本の次世代ブランドです。

目黒川の周辺はおしゃれな店がひしめくウォーキングに最適な場所ですね。桜の季節はあまりにも混むので避けていましたが、今度ゆっくり歩いてみたい場所です。

三菱一号館美術館で開催中のシャネル展。月曜日に鑑賞して時間が経ちましたが、まだ余韻が残っております。

1920年代の初期のものから、晩年の作品まで、スーツ、ドレス、香水、バッグ、靴、ジュエリーにいたるまで、よくぞ集めたという圧巻の本物が展示されています。

1920年代の初期のものから、晩年の作品まで、スーツ、ドレス、香水、バッグ、靴、ジュエリーにいたるまで、よくぞ集めたという圧巻の本物が展示されています。

シャネル本の翻訳、監訳ばかりか膨大な数の関連エッセイを書き、名言カレンダーまで作っているので、シャネルの作品の写真ならいやというほど見ていたつもりでしたが、実物の迫力からは全く違う印象を受けました。

とりわけ彼女が70歳で復活したあとの作品ときたら……

人生のストーリーを重ねて見ると、ひときわ感慨深い。

人生のストーリーを重ねて見ると、ひときわ感慨深い。 1920年代のラグジュアリーの概念をひっくり返してソーシャルイノベーションを起こしたシャネルは、当時における「新しいラグジュアリー」の旗手だったんだとあらためてわかる。

1920年代のラグジュアリーの概念をひっくり返してソーシャルイノベーションを起こしたシャネルは、当時における「新しいラグジュアリー」の旗手だったんだとあらためてわかる。

ガブリエル・シャネル展は、Gabrielle Chanel Manifeste de Mode は三菱一号館美術館にて9月25日まで。

秋にはマリー・クワント展がBunkamura で開催されます。準備も着々と進行中です。ファッションの展覧会が普通に頻繁に行われるようになったこと、感慨深いです。

女王の多面的な魅力が満載のドキュメンタリー、本日公開です。

パンフレットに寄稿しています。

年表や家系図、主要な登場人物のリストもあり、充実した内容になっています。劇場でチェックしてみてくださいね。

日本経済新聞16日夕刊に広告も掲載されました。配給会社、イベントも多々行っており、とても力を入れています。

ABCのトークイベント(ご視聴ありがとうございました!)、ウェブメディアからのインタビュー、とZOOMでの話が続きました。ともに黒レースのインナーの上に音遊さんの赤い備後木綿の着物を着ておりました。視聴者のおひとりがTwitterで好意的に書いてくださいましたが、気分はジャポニスム時代のヨーロッパ人が着た室内着kimonoです。(本当のところ、ただ着付けが下手なので、いっそそっちを演出してみたというだけなのですが。)

Gucci CEO、マルコ・ビッザーリ氏にインタビューした記事がForbes JAPANのウェブサイトにて公開されました。

コロナ後初の来日のタイミングでの独占インタビューです。編集部のもろもろのご配慮に感謝します。

2mはあると思われるマルコさん。

社会のできごとに対し、これからの企業は「中立」ではありえず、立場を明確に表明すべき時代になっている、という言葉が印象的でした。それが従業員にとっても誇らしいことになる、と。

数年前とは激変した価値観のひとつです。新疆問題でも「ノーコメント」はありえなくなっているということが記憶に新しいですね。スポーツ選手はスポーツだけやっていればいいという時代ではなくなっていることは、大坂なおみの行動を支持するラグジュアリーブランドの動きをみてもわかる。ラグジュアリー領域は変化に最も敏感に反応し、先手、先手で動いています。

カメラマン小田駿一さん、編集は鈴木奈緒さんです。小田さんによる写真は、マルコさんが大変気に入り、公式ポートレートに採用されたそうです。(袖口のタグに注目!)

アクリス銀座店、一粒万倍日と天赦日とが重なるという佳き日にグランドオープン。おめでとうございます。

デイヴッド・チッパーフィールド・アーキテクト・ミラノとのパートナーシップにより生まれた店舗。アクリスの近未来的な洗練を引き立てています。

イタリアから苦労して輸入された石も床、階段はじめインテリアに使われています。コロナ→戦争が入って輸送にかなり手間取ったそうです。ぜひ踏みしめてみてくださいね。

一階がバッグやスカーフなどのアクセサリー、2階がウェアを扱うフロアになっています。

一階がバッグやスカーフなどのアクセサリー、2階がウェアを扱うフロアになっています。

私がこの日持っていたバッグはアクリスですが、一泊出張大丈夫なくらい入ります(って詰め込みすぎですね)。スカーフもアクリスです。一応、春夏ものです。多くの色が絶妙のバランスで配色され、意外とどんな服にも合います。

フラワーインスタレーションもAiをかたどって作られています。これから咲く青系の花によってさらにくっきり浮かび上がってくることが期待されます。

アクリスの洗練に思うのは、「美学を押しつけない育ちの良さ」みたいなものと、そこからくる風通しの気持ちよさです。ロゴも強く出さないし、これが上質だろうというわかりやすいこともやらない。でもよくよく見ると大変な技巧が凝らされていたりする。わからない人には永遠にわからない(わかってもらおうと思わない)。そこになんともいえない余裕と成熟を感じます。

さて、最近何かと話題のスピリチュアル消費について思うところを。

一粒万倍日の拡大解釈がスピリチュアル消費を生み、エルメスやシャネルやロエベに長い長い行列ができていました。そもそも行列を作って買うようなブランドではないと思うのですが、みなさんお財布を新調するようです。でも、振り回される前に、冷静になって落ち着きませんか? もちろん本人がそうと信じて買うならばそれで幸せ、ブランドも売り上げを伸ばせるならまあよいことなので別にケチをつける気はないのですが、スピリチュアル・マーケティングの思うつぼにはまり散財する初日にしてしまってどうするんだ……。この日に始める小さなことがやがて「山」となる、というイメージをもって何か意味のある行動をスタートする、そんな心構えでいいのでは? ダイエットを始めるとか(あ、それ、昨日も一昨日も始めた……笑)。

日本経済新聞連載「モードは語る」。

11日版では、エリザベス女王の「いつもの」衣裳が意味することについて書きました。「エリザベス女王の『小道具』 変化と継続を象徴」

タイトルにしたのは、エリザベス女王の名言のなかから。「正しい訓練を受ければ、だいたいのことはできるものだ」。正しい訓練。それが受けられる環境に恵まれることそのものが偉大な幸運だと思う。

「ハリー・パーマー 国際諜報局」(イプクレス・ファイル)全6話がスターチャンネルで公開されました。

推薦コメント寄稿しました。公式HPに予告編ほか詳細があります。

アンチ007として設定されたハリーがじわじわくるんです。最初の2,3話はペースについていく忍耐が必要かもですが、後半、独特の感覚に乗ってくると俄然、面白くなっていきます。

ブリティッシュカルチュア、1960年代ファッション、英国スパイ映画の系譜、に関心がある方はまず見ておきたいドラマです。

Kingsman のハリーのモデルになったのがハリー・パーマーで、60年代当時はマイケル・ケインが演じていました。メンズスタイルも丁寧に再現されています。

©Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Right Reserved Licensed by ITV Studios Ltd.

エストネーション秋冬の展示会で、ひときわ目をひいたバイクと自転車のハイブリッドのような乗り物。

1920年代の初期のモーターサイクルにヒントを得て生まれた「温故知新」電動自転車です。オーストラリアを拠点とする多国籍文化をもつマイケルブラストのチームの作品です。日本仕様にスピード調整され、秋冬に登場するとのことです。景色を変えてくれそうで、楽しみですね。これなら環境にも優しくかっこよくて乗りたいかも。

秋冬もの素材でもお腹見せ、おとなのY2Kスタイル。腹筋が縦に走っていると最高のアクセサリーになりますね。鍛えよう。

オリジナルや別注コラボの靴もかわいくて、見せ方もセンスいい。

エストネーションの展示会には初めて伺ったのですが、担当者の方がTwitter のメッセージでお招きくださいました。この方はなんと、22年前の拙著『スーツの神話』をこよなく愛読してくださっており、この日もお持ちくださっていました。驚きつつ、感激です。

本って何かを犠牲にしながら時間と労力を注いで注いで注ぎつくしてようやく仕上がるチームワークの賜物なのですが、それでも呆れてしまうほど直接の利益にはならないし(時給換算なんかすればそれこそ1円以下だと思う)、昨今の出版事情の厳しさでますます書く虚しさが募るばかりだったのですが、こうして時間を超えて人とのつながりを作ってくれることがあることを思うと、経済的価値とは全く別次元の「価値」があるのだなと実感します。いくつものことを犠牲にして献身した30代の自分に会ったらちょっとねぎらいたい(とはいえ、別の道を勧めると思う。笑)

Forbes JAPANでのポストラグジュアリー360°連載、更新しました。「『柔らかい言葉』が新しいラグジュアリーをつくる」。

デュッセルドルフで起業した、有松絞り5代目でもあるsuzusan代表の村瀬弘行さんへのインタビューからスタートしています。

後半の安西さんによる論考は、<日本の伝統文化や技術を海外にもっていく>ときに留意したいことにふれています。新ラグジュアリーの文脈で海外進出を考える方は必読と思われます。

村瀬さんは、日本の伝統文化をヨーロッパという異文脈にもちこんで、まったくコネのない土地でファッションビジネスを成功させたユニークな方です。現地の方との関係の築き方からして驚愕(のち納得)でした。

村瀬さんは新しいラグジュアリーを理解し、それを自分なりの方法で実践する方でもあります。ヨーロッパにおける「旧型」の扱いの変化の話もあり、多岐にわたり示唆に富んでいて面白いと思う。よろしかったらぜひForbes JAPANのサイトでご覧ください。

尾張一宮のレディースオーダースーツ専門店、LEODA。

ブランドを立ち上げたLincoさんは、ご自分が着たいと思うスーツをとことん研究し、商品に反映していらっしゃいます。手足の長い長身のLincoさんが着こなすスーツのかっこよさときたら。3年ほど前に国島のトークショーに来ていただいたときは、ラジオのパーソナリティのお仕事をなさっていました。それから起業、出産とめまぐるしい変化を経ながら、やりたいことを着々と実現していく彼女のパワーには刺激を受けます。

店内はパリをイメージしたという、こだわりの装飾で彩られた空間ですが、スーツ生地がほぼ全て尾州産というのがポイント。しっかりと密に織られた生地だからこそ、このデザインもきりりと映える。

ビジネスラインの生地や、上のコートドレスの生地は国島製です。

尾州産の生地を使うことで、地域の振興にも貢献していらっしゃいます。

#GoTailored

MIKAKO NAKAMURA 南青山サロン10周年おめでとうございます。

10周年を記念し、サロンが美のミュージアムになりました。

躍動をテーマにしたモノトーンのコレクションは、アーティスティックスイミングオリンピアンの藤丸真世さんがダイナミックに表現。

歴代のカシミアマント。上質なカシミアの美しさもさることながら、色使いが洗練されています。毎年、完売の人気アイテムだそうです。

ブラックフォーマル。裳の場面でも着用可能なものも。日本では地味でマットな黒が「常識」とされていますが、海外では黒で華やかにドレスアップした姿を見ることも多いですよね。

2022秋冬コレクション。ザ・ミカコという高品質な素材と、アート感ある構築的なシルエット。

10年前はファストファッションの全盛期。そのころから、「捨てることができない」ほど高品質な服を丁寧に作りつづけてきたブランド。いま、時代がついてきた、という感あります。時代を超えて世界で通用する、普遍的なラグジュアリー感を湛えています。

ミカドシルク、と呼ばれる最高級シルクを使った一着。間近でみるととんでもない迫力です。

Gucci CEOのマルコ・ビッザーリ氏が3年ぶりの来日、9日にインタビューの機会をいただきました。

私が子供のように小さく見えますね。5センチほどのヒールがある靴なので身長170センチです、これでも。マルコさんが2mくらいの身長なのです。

並木旗艦店の3階VIPフロアでインタビューが行われました。90分、非常に濃い充実した時間でした。マルコさんは当然と言えば当然ですが、ホスピタリティに富み、頭の回転が速く、場を明るくするオーラをお持ちの素敵な方でした。

今回の来日でのメディアインタビューはForbes Japan独占とのことです。これから原稿を書きます。お世話になりましたGucci、およおびForbesスタッフのみなさまに心より感謝します。

おもにラグジュアリービジネスに関するテーマで話を伺いましたが、本題とは関係のない、マルコさんのファッション(眼鏡やスーツの袖口のタグ)についても、雑談の中で面白い話を伺いました。これらについてはまた別の機会に!

マルコさんに「ナイススーツ!」と褒められたスーツは、廣川輝雄さんが魂を込めて作ってくださった作品。裏地が表以上にすばらしいのです。インナーは心斎橋リフォームの内本久美子さんに依頼して創っていただいたもの。襟元が半襟を重ねたようにダーツ状になっています。袖口のボタンはパールになっており、男性のカフリンクスのような効果もあります。さすが久美子さん、センス良く、希望を具体化してくださいました。

今回のようなブランドCEOやデザイナーを取材する場合、他のブランドを着ていくわけにもいかない。相手に敬意を表現できる程度にきちんと格を整えることができて、ブランドに煩わされない服……となると、テイラードに落ち着くのです。#GoTailored

プリンス・オブ・サステナビリティことプリンス・オブ・ウェールズ(チャールズ皇太子)が、サステナブル・マーケッツ・イニシアティブの晩餐会をバッキンガム宮殿で開催したというニュース。

新ラグジュアリーの旗手、ブルネロ・クチネリは、フェデリコ・マルケッティ率いるファッションタスクフォースに参加表明。再生ファッションのプロジェクトです。

こうして影響力のある方々がどんどん新ラグジュアリーのあり方の例を見せてくれるのは頼もしいですね。チャールズ皇太子は1980年代からすでに筋金入りのサステナ王子。「時が来た」という力強さを感じます。今後の展開にますます期待したくなります。

写真はブルネロ クチネリからのご提供です。この3人のスーツスタイルも語りどころ満載ですね(今はその場でない?)

Netflix 「ホワイトホット アバクロンビー&フィッチの盛衰」。

1990年代に排他的な戦略(白人・美・マッチョ以外は排除)がウケてカルチャーを席巻したブランドが、その価値を貫いたゆえに2000年代に失速,凋落。その過程に2000年代、2010年代にうねりを見せた多様性と包摂の動き、#metoo 運動など社会の価値観大変動がありました。関係者の証言で生々しく描かれる内部の様子が非常に興味深い。

それにしても、言葉遣いにいたるまできめ細かく設定された「エリート主義+セクシー+エクスクルーシブ(+伝統)」なアバクロのブランド戦略=排他的文化の構築に驚愕。

アバクロのモデルは服を着ないで服を売った。ファッションビジネスは、服を売るんじゃなくて文化を売る、ということがよくわかる例にもなってます。ふつうに良いものがあふれる今は、ますます文化に細心の注意を払う必要がでてきます。

とりわけラグジュアリー領域にその兆候が現れやすい。新ラグジュアリーが文化盗用や人権、包摂性やローカリティー、倫理観に対して敏感になり、新しい文化を創るのとセットになっているというのは、そういう文脈に則っています。ラグジュアリーが特権的で神秘的で選ばれた人のための贅沢品という思い込みのままなのは、1990年代で止まっているのと同じ。あらゆる文化間に「上」「下」関係を作るのがダサくなっている今、ラグジュアリーの概念も大変動を起こしています。価値観をアップデートしましょう。

?ファッションジャーナリストの宮田理江さんが『新・ラグジュアリー』のレビューをアパレルウェブに書いてくださいました。

?amazonでは連休中、その他の地域経済関連書籍部門でプーチンをおさえて一位。8日の現時点でまだベストセラーマークがついてます。ありがとうございます。

鉄板のウォーキングコース、日比谷から二重橋経由でパレスホテルまで。ファミリーの会食でしたが、ウェディングのラッシュで、ロビーは礼服の人だかり。

コロナ前は、日本独自のホワイトシルバータイに黒い礼服という慣習は改めて、昼間なら海外と同じようにスーツに明るいタイでよいのではと思っていましたが、こうして久々に白黒礼服を見ると、それはそれで日本的な美しさがあって、よいかもですね。無理にグローバル基準に合わせなくても、日本ローカルなフォーマルのスタイルがかくも根強く定着しているなら、その独自な基準と美意識を言葉にして、逆に堂々と世界に発信するというやり方もあるのではと感じた次第です。

洋服発祥の西洋の基準を「従うべき基準」とみなしているかぎり、日本発ラグジュアリーに根本的に必要な「自尊」がついてこない。150年も経って定着した「慣習」であれば、それはそれ、これはこれとして、「違い」を認識した上で、日本ローカルに熟成したものとして自信を持って発信することも、「文化的植民地からの解放」という意味で必要なのかもしれないと思い始めましたが、みなさんはどう思われますか?

いずれにせよ、ホテルウェディングの活気が戻ったこと、業界のみなさまにとっては喜ばしいことですね。モノトーンの日本式礼服、華やかな西洋式セミフォーマル、各民族独自のフォーマル、いろいろ入り乱れているのが、かえって良い感じに見えました。

渋谷店に続き、銀座へ。並木フラッグシップが一周年を迎えたそうです。おめでとうございます。

一周年を記念して、四代目、田辺竹雲斎氏によるインスタレーションが公開されています。

27日に完成ですが、それまでの1週間、制作過程まで見学できるようにしていたとのことです。

プロセスにこそ価値があるということを見せる、「プロセスエコノミー」的。

竹工芸の技法を用いたダイナミックな作品が螺旋階段を突き抜けて天までのびるさまはちょっと一見の価値ありです。アートとファッションと自然が絡み合い、未来を築くさまを表現しているそうです。

店内もGucciの世界観が気持ちよく貫かれております。

3階はVIPルームになっていて、エレベーターを降りたとたん思わず驚きの声を上げてしまったのですが、こちらについては後日あらためて。

4階はオステリア・グッチ。レストランです。大人気で、昼も夜も予約とれないようです。インテリアもとにかく美しい。

穴場なのが16時からのアペリティーボタイム。お飲み物だけでもOKというスペースです。お天気のよいときはテラスも楽しめそうですね。フィレンツエを思い出しました。あ~またイタリア行きたい。

オステリア直通の入り口です。こちらもひときわ異彩を放っております。

アプローチから別世界へ連れていかれますね。さてこれから大量のGucciの資料を読み込んで5月のお仕事に備えます。

5月にGucciに関わる責任の大きい仕事をすることになり、下調べを兼ねて、Gucciの現在をご案内いただきました。

まず、渋谷ミヤシタパークまわりでは、カフェ、スニーカー専門店、路面店、と三店舗でGucciの世界に浸れるようになっています。上は5月31日まで臨時コラボのGucci カフェ。イタリアにもちこまれたLAハリウッドグラマー(の渋谷的解釈)というイメージでしょうか⁈ インテリア、食器、フードドリンク、全ての細部にわたりGucci の美意識が貫かれています。植物の置き方にいたるまでGucci 的。

こちらはGucci スニーカー専門店。もはやスニーカーの無限のバリエーションにめまいがするレベル。これにさらにNFTが加わるのですから専門分野として独立できるのも当然という気もしてきます。

エスカレーターまでGucci 柄。とにかく渋谷にはいたるところにGucciの広告があり、完全に渋谷ジャックされているという印象。

宮下パークの路面店1階は最新コレクションGucci Love Parade が展示されています。どなたでも撮影自由。しばらく前は「店内撮影禁止」というのがあたりまえだったことを思うと、隔世の感がありますね。

テイストもカントリーからロック、タッキー、ゴージャス、ヘルシー、なんでもありという多様なのが今どきです。100体以上のコレクションは圧巻でした。総括をワンワードでというのが不能。だからこそLove Parade なんですね。

路面店2階はハリウッドスターが撮影合間にゲームを楽しむ、みたいな設定になっており、アメリカでポピュラーなゲームがあれこれ置かれています。

壁紙にいたるまでGucci。濃いミケーレ色に血流が増えそうです。

壁紙にいたるまでGucci。濃いミケーレ色に血流が増えそうです。

全てが映えスポットとして作られており、訪れたひとたちの写真がさらなる宣伝効果を生んでいく。

ピンバッジとかポストカードなどのプチおみやげまで用意されており、もはやテーマパークという印象です。

インテリアももちろんGucciです。お買い物をしなくても自由に撮影したりできるので、ぜひみなさん、訪れてみてください。

秋に公開されるマリー・クワント映画の試写。

90分の中に、60年代ロンドンの生々しい躍動感がぎゅっと詰まってる。戦争、ファッション、音楽、政治、ビジネス、ジャーナリズム、性革命、ヘアメイク、ストリートカルチャー、アメリカ、日本、家族。濃厚で自由。クオリティ高いドキュメンタリー。現代にも通じるメッセージも多々。

この秋は、映画、展覧会、書籍で連動してマリークワントがきます。

「アパレル全史」にも書いてますが、私はクワントにひっぱられて道を外したところがあるので、あれから40年ほど経ったこの時期にクワントの総まとめが襲来することが、再び彼女に導かれているようで、複雑で感慨深いです。(展覧会、映画、書籍、すべてにおいて関わることになりました。)

なにはともあれ60年代祭りがきます。60年代クワント風ファッションでみんなで盛り上がりたいところですが、どなたか作りませんか?

ブルネロ クチネリ表参道店の地下アートスペースで、細川護煕さんの作品が展示されています。地下といっても自然光が差し込む明るい空間です。

堂々たる六曲一双屏風の夜桜図の裏はピンク! 薬師寺慈恩殿に奉納した障壁画「東と西の融合」の下絵も展示されています。どなたでも観にいけますよ。

メディアお披露目会の今日は、サプライズで宮川社長のご結婚祝いも。世界では戦争も起きており、予断を許さない状況で、コロナで苦しむ人もまだまだ多い。そんな世界に深く思いを寄せながらもできるだけポジティブな側面も発信していきたいというお話が印象的でした。

表参道のおついでがあるときにでもぜひ、クチネリの旗艦店、地下のアートスペースを訪れてみてください。

Star Channel でこれから公開されるドラマの試写を拝見。『ハリー・パーマー 国際諜報局』全6話、一周まわってレトロでアナーキーなおもしろさがあります。

1960年代にアンチ・ジェームズ・ボンドとして設定された元祖黒縁眼鏡のスパイが、いやあ、反007だからこそ今っぽいというか。もっさりしたスピード感といい、ゆるい音楽設定といい、その中で際立つヒロインの60年代ファッション。やみつきになってます。

詳しくは媒体などで書きますのでこれ以上はここでは控えておきますが、英国スパイもの好きな方はネタ元を知っておくためにも必見でしょう。

それにしても今年は1960年代ものの仕事が多い…。秋は60年代ブリティッシュカルチャー、全開ですよ!

©Altitude Film Entertainment Limited 2021 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd

<作品情報>

『ハリー・パーマー 国際諜報局』

【脚本・製作総指揮】ジョン・ホッジ(『トレインスポッティング』)

【製作総指揮】ウィル・クラーク(『ホイットニー ~オールウェイズ・ラヴ・ユー~』)

【監督・製作総指揮】ジェームズ・ワトキンス(『ブラック・ミラー』)

【出演】ジョー・コール、ルーシー・ボイントン、トム・ホランダー、アシュリー・トーマス、

ジョシュア・ジェームズ、デヴィッド・デンシック ほか

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」、更新しました。

今回はスポーツとラグジュアリー、ソーシャルイノベーションの関係です。前半が安西さん、後半を中野が書いています。

余剰としてのスポーツにはもともと「ここではないどこか」へ連れていく意味があったので、社会変革をもたらす力があるのです。こちらでご高覧いただければ幸いです。

昨日はペニンシュラ東京「ピーター」で、心斎橋リフォームの内本久美子さんとビジネスランチでした。

たまたま黒×赤になりました。久美子さん着用のセットアップは「テルマ」だそうです。私はほとんど何も考えてない組み合わせになっており恐縮ながら……。トレンチコートは廣川輝雄さん作です。ワンピースとストールは「アクリス」です。ストールは非常に肌触りがよくて、最近は外出のみならず家でも(!)巻いています。

日本経済新聞連載「モードは語る」。本日は、「『赤い靴底』は商標たるか」。ルブタンが日本の靴メーカーを相手に訴訟を起こして敗訴した件について書きました。

Newspicksのコメントで書いていた内容ですが、新聞読者向けにより平たく整理し、表現もマイルドになっております。

海外では約50か国で認められているレッドソールの商標も、日本では却下されているのだそうです。「誰もレッドソールなんて知らないし、下駄底に赤あったし、赤はみんなの色だし」。ファッションにおける創造性やファッションという領域そのものがきわだって軽視されている日本においてはその通りなのかもしれませんが、ややくすぶりの残る判決ではありました。

さて。訴訟を繰り返しているルブタンはとりわけ権利にはうるさいブランドという印象が私の中でできあがっており、新聞記事の写真もルブタンのものは避けました。ルイ14世の肖像画はウィキメディアコモンズより。著作権フリーです。

3月13日にムーゼオ・スクエアでおこなわれたライブ鼎談が全文書き起こしとして公開されています。

純国産ツイードによるノーフォークジャケットの誕生ストーリー。どうぞこちらでご覧くださいませ。

関西電力オウンドメディアWith Youの中で、大阪万博のファッションについて書きました。

ユニフォームのデザイナーたちは、当時の新進気鋭、いまの大御所。世界から注目を浴びるイベントのユニフォームは、こちらが好む好まざるにかかわらず、国民のアイデンティティになんらかの形で貢献していますね。デザイナーの果たす公的役割は、意外と大きい。

こちらからご覧くださいませ。

女性のためのテイラード応援キャンペーン、Go Tailored は地味に継続しておりますが、理想的なスーツの白インナーが既製服世界にもオーダーシャツ世界にもついぞ見当たらないので、心斎橋リフォームの久美子さんに作ってもらうことにしました。

襟が硬いコットンシャツは着心地がよくない。

ブラウスのフリルもボウもいらない。

ストレッチ素材のシャツブラウスは、着心地よいけどエリが小さすぎたり無難な事務服に見えたりする。

ポリエステルの、首元があきすぎたり妙なギャザーがよってたりするのも違う。

テイラード普及にはインナーもだいじ。というわけで、困ったときの久美子さん頼み。

実験的に「こんな白インナーがほしいのです」というのを細かくオーダーしてみました。久美子さんのセンスと技に期待し、完成まで、ワクワクです。

写真は、撮影時に新刊を持ってくれた久美子さんと。

首に巻いているのはアクリスの2022春夏のスカーフです。

アクリスはスイスに本社がありますが、工場はルーマニアにもあり、これはメイドインルーマニア。ルーマニアは「新しいラグジュアリー」が起きている地域のひとつでもあります。日本から遠くあまりニュースが伝わってきませんが、ファッションに関しては美しいものを作る技術とセンスがある国なんですね。

スーツは廣川輝雄さん作?表からは見えない細部の仕上げの技がアートの域に達しています。

ものを創る人が自由に想像力を発揮できて、原料の産地の人を含めて関わる全ての人が幸せを感じられる透明性の高いコミュニティが形成され、文化が継続され、健全な経済の循環が生まれることは、「新しいラグジュアリー」の理想型のひとつでもあります。

Suzusan展示会。ドイツで活躍するデザイナーの村瀬弘行さん(写真、右から二人目)はじめスタッフのみなさま。村瀬さんは3年ぶりの来日。

有松絞を現代的に翻案した高級素材の製品は海外で人気があり、売り上げの75%がヨーロッパとのこと。

インテリアファブリックはホテルにも納められている。

照明のカバーに使われている布は防炎で、絞りが光に陰影をもたらします。ディオールにも納められているそうです。バッグも実績のあるハイブランドのデザイナーとコラボ。

照明のカバーに使われている布は防炎で、絞りが光に陰影をもたらします。ディオールにも納められているそうです。バッグも実績のあるハイブランドのデザイナーとコラボ。

日本発の新しいラグジュアリーとして栗野宏文さんが筆頭に挙げたのがこのブランドでした。村瀬さんのお話によれば、ヨーロッパでも脱・旧型ラグジュアリーが進み(=コングロマリットと契約しない)、新しいラグジュアリーに支持が集まっている(=規模は小さくてもクリエイティブで上質なものを作っているところと契約する)そうです。

LOVE という文字が柄になってます。

ハート型が柄になってる。いわれてみれば!

展示会場の裏参道ガーデン。このあたり一帯、この手のシブいおしゃれ感があふれすぎていて、心身ともに迷子になりました……(笑)

村瀬さんがドイツから持ってきてくださったオーガニックチョコ。おいしいすぎてついつい食べすぎ。

すでに海外大手メディアにも取り上げられたり、中学の教科書になったりしているようですが、いずれ名古屋まで行ってじっくり取材してみたいブランドです。村瀬さんはじめみなさんあたたかくて素敵で、Love?

人が素敵だと、その人がやっていることまで素敵に見えてくるってこと、確実にありますね。もちろん仕事それじたいも大前提としてすばらしいのですが。投資家が、ビジネスの内容ではなく人を見て投資するかどうかを決めるというのも理由があります。

仕事磨きやスキル向上も大切ですが、魂とか心とか、見えないものを磨くことは、それ以上にだいじ。ということまであらためて実感させられました。世界に向かって愛を放射する人でありたいですね。

ルブタンが日本のエイゾーコレクションを相手取って、商標権侵害の訴訟。レッドソールはありふれたものとして、損害賠償請求は却下されました。

ニュースはこちら。

以下は、NewsPicksで書いたコメントです。

レッドソール裁判。10年前もルブタンはイヴ・サンローランとやりあいましたね。あのときはルブタンは一審で敗訴、二審では「靴底と上部の色にコントラストがある場合にのみ商標権が認められる」と認定されました。結果、イヴ・サンローランの「ぜんぶまるごと赤」のシューズは商標権の侵害に当たらないとされ、「引き分け」の形になりました。

あのときサンローランの弁護士が持ち出したのは、「ルイ14世も赤い靴底のヒールをはいているし、オズの魔法使いのドロシーの靴底も赤だった。赤い靴底に特異性はない」という理屈。今回の「日本には漆塗りの下駄の底に赤を配する伝統もあり…」という趣旨の弁護と重なりました。歴史をさかのぼれば必ずどこかに前例はあるわけで、どこを切り取って独創的なアイディア」と見るかは本当にデリケートな問題ですね。

法的にはたしかに「みんなの赤、これまでも使われてきた赤」でしょう、まあそれは正論ではありましょう。

ただ、現実的な感覚としては「ルブタン=靴底の赤」というブランドイメージがあまりにも強く輝かしく、申し訳ないのですがエイゾーさんの靴がコピー商品に見えてしまうという危険がどうしても生じます。それを履いている人まで、「コピー商品を身に着けて平気な人」のように安っぽく見えてしまうかもしれない。だから「ファッション常識」のある人は手を出さないでしょう。それがブランド力という「法の圏外」にある力。

1950年代にシャネルスーツのコピーが大量に出回った時、オリジナルを作ったココ・シャネルが「コピーが出回れば出回るほど私の価値は高まる」と言って、そのとおりになったという事実があります。このケースも(ルブタンは容認はしないかもしれませんが)、そうなる予感がします。

(Photo from Wikimedia Commons)

東京ファッションウィーク開催中。表参道周辺はとんがった装いの方がいつも以上に多く見られますね。

表参道ヒルズにて、高橋悠介さん率いるCFCLのインスタレーションを鑑賞しました。

すべてニットです。サステナブル素材を使い、ジェンダーフリーであるのは当然の前提。

そのうえで、ひと目でこのブランドとわかる、独特の未来感覚あふれるシルエット。キッズラインもあります。

ほんと、「ああ、新しい時代!」というのを感じさせる斬新なシルエットですよね。ニットなので着る人の体型に合わせてなじみます。

マタニティの方にも、産前産後でおしゃれでいられると大好評だそうですよ。自分で洗濯可能なのもありがたい。

先月、おこなわれた展示会では、渡辺康太郎さんご夫妻にもお会いしたのですが、ここのニットウェアの大ファンだそうです。私も夏服を注文してみました。余剰を出さず在庫をもたない受注システムなのです。7月にできるそうですが、今から楽しみ。

14個のスピーカーから流れる音と、迫力ある展示で、世界観がはっきりと伝わってきました。

「帰らない日曜日」(Mothering Sunday)試写拝見しました。

原作はグレアム・スウィフト「マザリングサンデー」、監督はエヴァ・ユッソン。

1920年代のカントリーハウスを舞台に繰り広げられる天涯孤独のメイドと名家の跡取り息子の秘めた官能的愛。とくればカズオイシグオ的世界のなかにダウントン風人間模様。

淡く物悲しいストーリー展開にとって大切な役割を果たしているのが、眼福を与えてくれるインテリアや衣裳。

衣裳はサンディ・パウェル。「女王陛下のお気に入り」を手掛けた方です。20年代コスチュームにエッジを効かせて見せてくれます。絵画のように上品で「自然な」(ここ、強調しときますね)ラブシーンにはちょっと驚きますが。

5.27(金)全国公開

2021年/イギリス/104分

配給;松竹

© CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION, THE BRITISH FILM INSTITUTE AND NUMBER 9 FILMS

SUNDAY LIMITED 2021

13日には、国島J Shepherds の生地を使ったAdjustable Costume によるノーフォークジャケット発売記念ライブをご視聴いただきありがとうございました。

ムーゼオ・スクエアのスタッフさんたちが丁寧に準備、配信してくださり、楽しいライブになりました。後日、文字化されてMuuseo Squareにアップされます。

また、繊研新聞にはすぐに記事化されました。感謝。

写真は、J Shepherds のインスタグラム・ストーリーより。

さて。発売前ではありますが、『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済10の講義』は、「思想・社会の法律」部門および「売買契約」部門でアマゾンのベストセラー一位になっております。ありがとうございます。それにしても「社会の法律」って!

「婦人画報」本誌掲載の記事が、ウェブに転載されました。

ご高覧くださいませ。

この瞬間にもウクライナとロシアで起きていることを注視し続け、人々に心を寄せています。

世界平和を祈りつつ。

International Women’s Day のプロジェクトで、アクリスの動画メッセージに参加させていただきました。

Akris(@akrisofficial) • Instagram写真と動画

けっこうがんばって3分くらいのソロの動画を撮ったのですが、さらにアクリス本国で編集していただいた形です。発音がジャパニーズイングリッシュですが、多様性の時代でもあり、どんな英語であっても伝えたい意図があり、通じるかぎり、恥じるべきものではないと思います。もちろんネイティブのような発音だったら理想なのかもしれませんが、しかしそうではない国で生まれた人が、ネイティブ的英語を話すことだけを至上の価値とするのも、文化的植民地の民みたいで、なんだかな。

いずれにせよ、完璧じゃないからと黙りこくるほうが後悔もダメージも大きい。不完全でも、一生懸命オープンに格闘している姿は仲間をひきつけるものですよ! (たぶん)

*撮影ご協力 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町 ありがとうございました。

昨秋、経産省が主催した「ファッション未来研究会」の全資料が公開されました。私は第4回で「新しいラグジュアリー」に関するプレゼンを。その時に使った資料の一部も公開されています。

.

研究会後、すぐにNFTに対して動くなど、経産省の対応には本気度が感じられます。

よろしかったら、経産省ホームページで全容をご覧くださいませ↓

いよいよ初校ゲラが届き始めました。

『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』(クロスメディア・パブリッシング)、3月末に発売予定です。Forbes JAPANでの連載の共著者、ミラノ在住の安西洋之さんとの共著になります。連載の方向は踏襲しつつ、内容、形式は大幅に書き換え、ほぼ書き下ろしです。

次の本も(というか本来そちらが早いはずでしたが逆になってしまい)淡々と進めております。

洋服のお直しの「心斎橋リフォーム」の副社長、内本久美子さんにしばしばドレスを作っていただいているご縁で、同社パンフレットにコピーを書かせていただきました。

久美子さんはほんと、仕事が早くて的確なのです。ますます店舗も増えていますね! ご同慶の至りです。捨てる前にリフォームを考えるの、ほんとおすすめです。

いまは30年前に買って一度も使っていなかった和装用のバッグを洋服用にリフォーム(表地の張替えがメインです)してもらっています。どんなものに生まれ変わるのか、楽しみです。

The Journal of Japanese Studies Vol. 48 has been publishd.

The Journal of Japanese Studies is the most influential journal dealing with research on Japan available in the English language. Since 1974, it has published the results of scholarly research on Japan in a wide variety of social science and humanities disciplines.

I have written a review on Japan Beyond the Kimono.

Jenny Hall, Japan Beyond the Kimonoのレビューを寄稿しました。上記クリックするとお読みになれます。

〇NewsPicks で取材を受け、コロナ後のファッション、ファッションビジネスから見る社会の変化について語りました。

【直言】ファッションが示す、「サステナブル」の次 (newspicks.com)

・デザインよりも企業姿勢

・サステナブルの次に来る「コンシャス」

・人権、ジェンダー、文化の盗用に見る「脱植民地主義」

・アニマルフリー、ビーガン、産地の幸福

・1970年代の多文化主義の見直し

・現実世界での機能主義、デジタル世界での夢追求

こういうワードにピンと来たらぜひお読みいただけますと幸いです。ラグジュアリーブランドやモードの世界にとどまる話ではありません。文化の盗用問題、人権の問題に関しては、全員が「意識的」でなければならない時代になっています。

〇「JOJO magazine 2022 spring 」ジョジョファッションの解説をいたしました。3月19日発売です。

『ナイトメア・アリー』試写拝見しました。

濃厚な、極限の最悪な悪夢を見ているような時間が2時間半。世界の見え方が変わる寓話。強欲な資本主義への警告にも見える。あなたは獣か人間か。

見終わるとぐったりしてしばらく立ち上がれませんでした。ギレルモデルトロのダークなイマジネーション炸裂の最高傑作、更新。

1939年、40年あたりのコスチュームも美しいし、インテリアそのものもスペクタクルになっている。カーニバルはトッド・ブラウニングの「フリークス」を連想させるし、おどろおどろしさと不穏な世界観はギレルモ節全開。

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

3月25日(金)よりTOHOシネマズ日比谷ほか全国公開

©2021 20th Century Studios. All rights reserved.

パブリックスペースにいらっしゃる方々もゆかたという環境なので、カジュアル着物で歩いていてもまったく違和感のない絶好のロケ地でした。

ダースベイダー×アカレンジャーをイメージしたコスプレか?と笑われる前提で…。

日本のクリエイターの応援活動でございます。

赤い備後木綿のカジュアル着物は、大阪で「音遊」を立ち上げた宮田真由美さんプロデュース。

帯は宮田さんの夫君、宮田雅之さんが展開する和男師のもの。姫路レザーをエナメル仕上げしてあります。バックルは漆塗りで螺鈿の装飾でしあげてあります。

赤い着物はノブさんこと関西学院大学教授の井垣伸子さんが着ているのを見てクリエイターにコンタクトをとり、日経で記事化、自分でも買ってしまいました。ゆかたのように簡単に着ることができます。(着付けが下手なのは見逃してくださいませ)

羽織っているコートはH&Sons 廣川輝雄さんの傑作。表は総カシミア、裏地は赤薔薇柄です。

熟練テーラーが自由な創造力を発揮するととんでもないラグジュアリーが生まれるという、ブルネロクチネリ的な例でもあります。

日本の職人さんは生真面目で決められた枠内のことを誠実に丁寧にこなしていいものを作る、というステレオタイプのイメージがあるようですが、いやいや。そういう仕事ももちろん大切なのですが、秘めたクリエイティブ・ポテンシャルも相当高いのです。職人の枠を超えて、クリエーター、デザイナー、アーチストとして世界に羽ばたいてほしいと思う方が大勢いらっしゃいます。(くどいけど、職人は職人として貴重な仕事をなさっているのですので尊敬しているのです。ただ、報酬や評価の問題になった時に、職人とデザイナーではけた違いになることがある。それ、悔しくないですか?)

職人、デザイナー、アーチストの違いについては、安西さんのこちらの論考が参考になります。

「職人とデザイナーの違いは何か?と聞かれたあるデザインの巨匠は、『椅子とは四本の脚があり座面があるものと考え作るのが職人。デザイナーは階段の一つに座布団をおいたのも椅子と考える』と答えた例があります。(中略) 職人とアーティストの違いに関しては『職人は扱う材料と技術の枠組みでの伝承をメインにおき、アーティストはアート史のなかでの評価に注意を傾ける』」

産地、作る人、売る人、着る人、関わる人全てが自由な想像力を発揮しながら有機的につながり、未来への持続可能性の広がりをみせるのが、新しいラグジュアリーのあり方です。人間はシステムの歯車ではないし、ブランドの権威をありがたがる植民地の民でもない。

海外のお墨付きや権威をありがたがる「植民地の民」メンタルから、いいかげん、脱出しましょう。

Be Independent. Be Confident. Be Imaginative. (で、ここで英語かい。笑)

くどい写真が続いてげんなりしていらっしゃるかもしれないので、癒しの雪だるまを。リッツカールトン日光のスタッフが作っていらしたようです。お子様たちをも楽しませようとするホスピタリティ、ほんとうにすばらしかった。

『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』クロスメディア・パブリッシングより3月28日発売です。アマゾンでの予約受付が始まっています。

日本経済新聞「モードは語る」。22日付では、「ハウス・オブ・グッチ」を撮ったリドリー・スコットへのリスペクトを込めて書いてます。

電子版はこちら。

photo ©2021 Metro-Goldwyn Mayer Pictures Inc. All Right Reserved.

配給 東宝東和

ゴッドファーザー」生誕50周年記念の原稿8000字近く脱稿しました。書き上がるまでかなり苦悩して長い「旅」になりました……。

20世紀の実在のマフィアのボスのスーツスタイルを調べつくしてやたらこの分野に詳しくなりました。

だからってまったく何の役にも立ちませんが、そんな無駄なことが意味もなく楽しいから困ります。(ちょっとは役に立つ人間になりたい)

その仕事の意味は? 意味ある仕事と感じられる時は幸せでしょう。一方、「意味ない」と感じられることもあります。「意味のなさ」にも二種類あって、虚しすぎて意味ないと感じ、疲労ばかりが増していく「ブルシットジョブ」もあれば、社会的な意味なんかまったくないんだけど没頭しているだけで脳がフル回転して元気になっていくという「意味のなさ」もありますね。私はどちらかというと後者の無意味にひたっているのが得意(?)で、無意味を極めるための苦労は苦しいんだけど苦しくない。そういうことを何の疑問も抱かずやっている変人を見つけたらお仲間としていたく共感を覚えがちです。

取材にご協力くださいました方々、ありがとうございました。

「アジャスタブル・コスチューム」の小高一樹さん、ヴィトー・コルレオーネ スタイルでの熱いお話ありがとうございました。

「スローンレンジャー・トウキョウ」の大西慎哉さん(右)、スーツの細部に関するマニアックなお話ありがとうございました。

そしてルパランの本多啓彰さん、ありがとうございました。

紙幅の関係で豊穣なお話のごく一部しか引用できなかったのが残念極まりないのですが。3月に活字になります。

雲一つない空の暗闇、目の前には2022年最初の満月。

北日本新聞別冊「まんまる」2月号が発行されました。帝国ホテルお「サステナブル・ポテトサラダ」とラグジュアリーの関係について書いております。

House of Gucci. 14日から公開になりましたね。

ファッション史に興味があってもなくても飽きさせず、2時間半、目が釘付け。

ノリノリの70年代末~80年代ミュージックと感情揺さぶるイタリアンオペラがいい感じで「意味まみれ」。衣裳は眼福、俳優は驚愕。

ジャレットレトを探せ。史実を知っていたらなお面白くなる。(「アパレル全史」参照。笑) ちょうどゴッドファーザーの原稿を書いていて、アルパチーノの演技に歴史を重ね見てじわり泣きました… とにかく必見です。

写真はすべて、© 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.

House of Gucciで印象に残った人間観察のひとつに、「人と違う個性や才能をアピールすることは、実は凡庸さの頂点である」というのがあります。本当に革新的なやり手は、最も静かで平凡に見えたアノ人だった!という事実に基づくオチが渋い。画期的な変化を起こす人はいちいち人と違うアピールなんてしない。静かな意志を、平凡に着実に淡々と貫き、その暁に結果を出す。そんなもんです。

映画の中に出てくるトム・フォード、ドメニコ・デ・ソーレ、アナ・ウィンター、カール・ラガーフェルドがどんな位置づけの人なのか? 占い師役のサルマ・ハエックの現実世界での夫がどんな人なのか(グッチを傘下におさめるケリングの会長)? 今のグッチをもりあげるアレッサンドロ・ミケーレはどんな仕事をしていて画期的なのか? いつからファッションのメインプレイヤーが資本家になったのか? などなどご参考になる点いろいろあるかと思います。電子書籍版もあり。

13日、神保町の小宮山書店で、GQ編集長を退任されたばかりの鈴木正文さんと、栗野宏文さんのトーク。テーマは「読書とおしゃれ」。フィレンツエで開催中のピッティ・ウオモでも同時中継されました。

おふたりとも、よい表情ですね。存在感そのものにおしゃれな空気感が漂ってます。

こちらは開始前の待ち時間に、大住憲生さんが撮影してくださった一枚です。デザイナー、ジャーナリスト、編集者など、おふたりに縁のある方々が「今読んでいる本」「好きな本」を披露。またまた読むべきリーディングリストができました。こういう場がもっとあるとよいな。

それにしても小宮山書店の5階、6階にこんなすてきなところがあるとは。神保町おそるべし。

読売新聞連載「スタイルアイコン」、第125回はサラ・ジェシカ・パーカーです。

10年続いた連載も、今回で最終回です。長年のご愛読に心より感謝申し上げます。

誰が何を着てどんなことを話してどのような人だったのか、みたいな話はもう卒業しようと思います。本にもならない10年の連載。いったい何をしていたんだか……。他人のことはもう十分研究しました。ありがとうございました。

本日付けの日本経済新聞「モードは語る」は、アニヤ・ハインドマーチが新しくリリースしたユニバーサル・バッグについてです。

エコバッグ創案者による、エコバッグのバージョンアップ。というかカテゴリー新設。代用、代替という発想から一歩脱すると、新たな視野が見えてくる(かもしれない)。

新しいラグジュアリーに関する能楽堂の講演が、マリー・クレールのサイトにテキスト化されて掲載されています。

ハイブランドの変化、時代の変化に応じた新しいラグジュアリー観、日本の可能性などについて詰め込んで語っています。

こちらでご覧いただければ幸いです。

ミス・ユニバースのコスチュームにつき、NewsPicksでコメントを求められたので書いてみました。転載します。

ミスコンなんて今の時代、完全にマイナーでマニアックなお祭りであって(それはそれで時代にふさわしい、いい位置)、だれも国家の威信なんてそこに感じていない。だからマジめに抗議するような対象ではない。マンガチックな世界だよというメッセージだからこそ着物の「正しい打ち合わせ」なるものをあえて外しているんでしょう。

せっかくここまでやるなら、いっそJOJOの空条徐倫風に、想像力の限界を突き抜けて過激に炸裂するものが見たかったです。むしろ、それもまた「日本」だった!と思い知らせてくれる(笑)。もはやマニアなコスプレイベントに遠慮は無用!

*Jojoの衣裳解説の仕事をしました。来年2月に発売予定です。

婦人画報フォーマル連載 Vol. 26 「フォーマルウェアの未来」。

連載開始と同時にコロナ禍が始まり、コロナ禍でフォーマルウェアを考えるというハードルの高い仕事でした。いったん今回で最終回です。2年間のご愛読に感謝します。編集部のみなさまにも感謝申し上げます。

北日本新聞別冊「まんまる」連載「ファッション歳時記」、第124回「ブレスレスなドレス」。

先日の「Yomiuri Executive Salon」の講演で着用したドレスにまつわるドタバタです。一年の終わりということで写真掲載もご寛恕のうえご笑覧ください。

能楽堂講演のあとは、ケリングジャパン本社にて「Fashion & Biodiversity」展の内覧。

ファッションのルーツや、私たちが直面している危機がどのようなものなのか、わかりやすく展示されています。

ケリンググループのブランドが具体的にどのような試みをおこなっているのかも解説されています。上はバレンシアガのアップサイクルジャケット。レザーは汚染の原因となる金属を使用しないメタルフリー製法によってなめされています。

こちらはグッチ。Demetraという新素材が使われています。非動物由来のサステナブルで再生可能の素材。

26日から28日まで開催されました。

25日、読売新聞主催「Yomiuri Executive Salon 2021」で講演をしました。

セルリアンタワー能楽堂にて。

舞台は靴がNGで足袋です。橋掛にはこのような五色の幕があり、両側からくるくると幕を上げてもらいます。その下を通って舞台に向かって歩きます。

©Yomiuri Shimbun

ドレスは若槻せつ子さんのRobe de Kimono。これを着ることになった経緯は、「まんまる」連載に記事にしてありますのでよろしかったらバックナンバーをご笑覧ください。

聞き手として絶妙な反応とともに話を進行してくださったのは、読売新聞からマリー=クレール副編集長として出向している高橋直彦さんです。2018年の同サロン以来です。

©Yomiuri Shimbun

タイトルは「深化するラグジュアリー」。

©Yomiuri Shimbun

この2年間、ひと月一回の研究会を通して深めてきた「新しいラグジュアリー」に関するテーマでもあり、いままさにミラノの安西洋之さんとの共著を進めているテーマでもあります。

終了後、セリルアン最上階でおこなわれた懇親会会場にて。おかげさまで好評を博したことを知らされ、ほっとしました。

内容もコロナ禍の2年でみっちり研究してきた成果ですし、ドレスにも深い経緯があり、着るために-15センチ減。とにかくエネルギーを使い切った講演でした。

セルリアンで前泊しました。

高級なビジネスホテルといった趣の、使いやすいホテルですね。スタッフもてきぱきと親切。

関わってくださったすべての皆様に感謝します。

JBpress autograph 「モードと社会」第21回は、「革新的なコラボで西陣織を復活させた老舗『細尾』 細尾真孝の原点』です。

こちらは何年か前にミキモト本店で行われた「日本の織物」の展示でお会いしたときの細尾さん。日本各地の希少な織物の研究もされています。繊維といえどもR&Dなくして発展なし、と教えられます。

Forbes Japan 連載 「ポストラグジュアリ―360°」第12回がアップされました。「今年話題の2ブランドから考える、ラグジュアリービジネスの行方」。

前半では中野がCFCLを通して「コンシャス・ラグジュアリー」を考え、後半では安西洋之さんがクチネリを通して「ヒューマニティ」を考えております。

本日付けの日本経済新聞連載「モードは語る」は、「スーツと着物に自由を」。

「音遊」を展開する宮田真由美さんに取材しました。横浜高島屋でポップアップを展開中にお話を伺いました。

日本の伝統工芸に対するエンパワメントも担っています。

和男師のベルトを作るのは、宮田さんの夫君です。

音遊をご紹介してくださったのは、のぶさんこと関西学院大学の井垣伸子教授です。紙面にものぶさんの写真を掲載させていただきました。この備後木綿の着物、あまりにかっこよくて、私も同じものを購入しました! ベルトはさすがにちょっと違うものを(笑)。 身長、袖の長さ、身幅に合わせて作ってくださいます。届くのが楽しみです。

記事はこちら。

ビーバームーンの月蝕はなかなかドラマティックでしたね。冬の晴れた空は空気が澄んでいて、月も星もいっそう神秘的に見えます。満月の日だからというわけではなく偶然ですが、髪を10㎝くらい切ってボブにしてみました。いろんなことが急スピードで展開しており、中身のOSも入れ替える時期に来ているようです(ダンプファイルはどこかに残しておこう(笑))。写真は夕刻の日比谷。

さて、経産省「ファッション未来研究会」第1回の要旨がすでに経産省HPにアップロードされています。早い。情報量もすごい。今回は合計5回開催される予定です。

婦人画報フォーマル連載Vol. 25 「大人の女性に必要な『5着のコート』とは?」。

5種のコートの起源や込められた意味を解説しました。メンズでは定番的手法ですがレディスでこれを書くのはレアかも。

レディスの場合、原型からあまりにも変形、失礼、進化しているのでもはや起源が意味をなさないからでしょうか。いずれにせよメンズ由来、なかでも軍服由来は多い。このなかではトレンチとピーコート。婦人画報公式ホームページでご覧いただけたら幸いです。

読売新聞連載「スタイルアイコン」。コーンウォール公爵夫人カミラの回です。

悪女と見られていた彼女も、英国ブランドのローヒールの靴の売り上げに貢献するほど好感度を高めています。粛々と公務を果たしてきた年月の重みを思います……。

横浜の老舗「かをり」に借景してみました。(笑)

異国情緒という言葉がよく似合う県庁まわりの建築の数々。

実に壮麗で立派な建築が延々と続き、見飽きません。

休日の横浜はどこもコミコミですが、インターコンチネンタルホテル横浜pier8のレストランは超穴場です。

右に見えるのがpier8。

ピアノ生演奏もあり、テラスも気持ちよい。アラカルトとワインで潮風浴びながらゆったり過ごせますよ。

時折りお向かいの海上保安庁にヘリが来るのもいとをかし。

このホテルはセキュリティもがっちりしておりますが、入り口のセキュリティで、レストランだけ使いたい旨、伝えればOK。

ハンマーヘッド全体が穴場かも。前も書いたけど、ここの下に入っているセブンイレブンは世界中の高級クラフトビールを売っていて、葉巻まで置いている。かなりユニークなコンビニです。

ワンピースとコートのアンサンブルは、アクリスです。

4日は、日本フォーマルウェア文化普及協会のアワード授章式でした。アニベルセル表参道にて。

この日のイベントはドラマのように波瀾万丈で、長くなる話を端的に言うと、西野亮廣がいかにホンモノのジャパニーズハンサムであるかを目の当たりにしたので、その感動を伝えたい。

実はイベントの途中で芸能人ゲストのD夫人が、会場に響き渡る大声で怒り始めたの。「最低!」という暴言を30回ほど叫んで(多少、回数は盛ってるかも)凍りつく会場をあとに退場してしまいました。原因についてはここではふれません。

何人かがそれに続いて帰る中、ジャパニーズハンサムは会場に残りました。あとからわかったことですが、凍りついた空気をなんとかせねばと思い、後半の若い方々のアワードを盛り上げるつもりで戻ったようです。

で、若い方々の各賞発表。

ミスイブニングドレスが発表され、満面の笑顔で緑の女性が前に出たとき、ありえないことが起きました。いまのアナウンスはまちがいで、グランプリは他の女性です、という発表。

そんな残酷なことがあってよいのか。ざわつく会場。別の赤いドレスの女性が受賞している間、緑の女性はけなげに微笑んでいます。心中思うと、こちらが泣きそうでした。

その時です。ジャパニーズハンサム西野亮廣が「緑の女性には、ぼくから特別賞をあげます!」と宣言しました。彼は自腹で副賞のシャンパンを買い、特別賞を贈呈。会場は一気にあたたかく楽しい一体感に包まれて、もっとも盛り上がりをみせた賞になったのです。

D夫人の暴言からの一連のトラブルを全て伏線として回収し、大団円を演出して感動の西野劇場にしてしまったジャパニーズハンサム。いや、すごい。惚れるレベル。本当のフォーマルの精神を見た思いがしました。

主催者のみなさま、本当に(!)おつかれさまでした。予期せぬディザスター続きでしたが、西野亮廣さんのおかげで、かえって忘れ難い思い出深いイベントになりました。多くの人たちにインスピレーションをあたえる勇気と機転を示してくれた一人の美しい人間を目の当たりにした素晴らしい日でした。ガーター勲章が誕生したときのエピソードも連想しましたよ。「女性に恥をかかせない」これが紳士の心得として最も重要なことですね。(女性にとっての心得でもあります)

アイキャッチ写真で着ているブルーのドレス、こちらも内本久美子さんに昨年作っていただいたものです。

文化の日に、ローブ ド キモノを展開する若槻せつ子さんのスタジオにドレスのサイズ合わせに伺いました。

せつ子さんは国宝級の打掛を500点収集しています。それ以外に、貴重な着物をドレスにリメイクしてレンタルするビジネスも再開されたばかりです。

せつ子さんとは、ポーラ美術館での打掛展で出会いました。記事にするにあたり、私がお名前をミスするという大失敗をしてしまい、平謝りしているうちにかえって親しくなり、ついにはイベントのためのドレスを着用させていただくことになったという不思議なご縁。

今月末の国立能楽堂での講演でせつ子さんのローブドキモノを着ます。どんな柄なのか?は当日までの秘密です。いや別に私が着る着物の柄など誰も興味ないとは思うが(笑)。たまたま選んだのが国立能楽堂にぴったりの柄でした。

せつ子さんのスタジオに伺うたびに学びが多い。

着物に込められた日本文化の豊穣。ひと段落したら取り組んでみたいテーマです。

「イノベーターで読むアパレル全史」よりココ・シャネルの章、「じんぶん堂」にて紹介いただきました。ありがとうございます。

出典ほか、これまで関わってきたシャネル本のアマゾンリンクを以下に並べておきます。雑誌やパンフレットの寄稿を含むとおびただしい量の原稿をシャネルについて書いてきたなあ。いくつかはWorksのアーカイブに入っているのでご参考になれば幸いです。

ちなみに、シャネルブランドと、歴史的偉人としてのガブリエル・ココ・シャネルの評伝とは、ビジネス上、全く関係がありません。名言カレンダーのアマゾンレビューに「シャネルマークがないから、この人が誰かわからない」というクレームがありましたが、シャネルブランドとは関係のない、歴史的人物シャネルその人についての出版物なので、ブランドマークも関係がないのですよ。

シャネルブランドの広報出版物ではない独立した出版物であるからこそ、著者としては(もしかしたらブランドにとって書いてほしくないことでも)自由に書ける、ということがあります。実際、「シャネル、革命の秘密」に書いてあることをある女性ファッション誌に書こうとしたら、ブランドへの忖度からか、削除を求められたことがあります。結果として、ファッション誌にはブランドの提灯記事ばかりが掲載されることになります。まあ、それはそれ、そういう広告的世界だと了解してファンタジーを楽しめばよいだけですね。それぞれの世界には、それぞれの論理や都合があるものです。

(ファッションの近現代史を50人のイノベーターを通して解説。巷に流通するファッション用語や固有名詞がなにがなんだかわからないので手がかかりがほしい、というビジネスパーソンにも好評です。電子書籍版も出ました)

(セルフラブをテーマにしたシャネルの名言カレンダー。監修という形でJTBパブリッシングに協力させていただきました)

(シャネル特集冒頭で、鹿島茂さんと対談しています。シャネルを通して見る20世紀の精神史)

(監訳という形で携わりました。女性誌が削除を求めるシャネルの不都合な真実も描かれます。今から見ればどうってことないことばかりなのですが)

第三回目となるプリンスホテル ブリティッシュフェア2021が11月1日から2か月間にわたり、首都圏12のプリンスホテルで開催されます。

10月29日、ザ・プリンスパークタワー東京にてレセプションが開催されました。

いつもながらすばらしい氷の彫刻。3時間ほどで溶けてしまう、はかない美しさです。

各ホテルからシェフのみなさま。

グランドプリンスホテル新高輪のラウンジ、MOMIJIで開催される60s UK STYLE アフタヌーンティー。コラボしたアーチスト、竹内綾香さん。さすが、キュートな60スタイルです。

恒例のテープカット。中央はプリンスホテル首都圏エリア統括総支配人の武井久昌さん。

今回、サーブされたイギリスのスパークリングワイン。

エグゼクティブソムリエの市村義章さん、パークタワーの総支配人田口さん。。

英国大使館 公使参事官ダレン・ゴフさん(左)、英国ロイヤル研究の第一人者、君島直隆先生。

今回のワインレッドのドレスは、心斎橋リフォームの内本久美子さんに作っていただきました。いつもながら、手早く、期待以上の仕上がりで、プロフェッショナルな仕事ぶりに感動しています。白手袋とルビーのハートネックレスでプリティウーマン風に着てみました(ハロウィンだし、仮装ということで)。

ファッションジャーナリスト宮田理江さん。いつお会いしても笑顔がキュートです。マスクでも目が笑っています!

ザ・プリンスギャラリーではダウントンアビーをテーマにしたアフタヌーンティーが行われます。シルバー類は鎌倉アンティークス。地引由美さんと。

地引由美さん(左)、内本久美子さん。背景の車はレンジローバー、フィリップ殿下が愛用していた車です。

鎌倉アンティークス土橋正臣さん。英国旗柄のタイというところがさすが。

ほっと一息のルパランです。

これからがフェア本番ですが、ここにこぎつけるまでに、いろいろなトラブルがありました…。私も落胆のあまりもう動くのもいやになりかけた時期もありましたが、スタッフは強かった。気持ちを切り替えて、タフに乗り越え、企画実現までこぎつけたプリンスホテル首都圏エリアのスタッフのみなさまの働きぶりは本当に素晴らしかった。心より敬意を表します。

ブリティッシュフェア2021の全容はこちらでご確認ください。

龍村光峯を取材。

立体的で光によって動いて見える錦の織物は肉眼で見ると心拍数が上がります。作品、建物、驚きの偉業の連続でした。

光源氏誕生の物語を織物で表現。右下に紫式部がいる!

錦の織物。光りのあてかたによって動いて見える。立体的で、生きているようです。

ずらりと並ぶ作品は壮観。

戦艦のような巨大な織機。

ジャカード織のためのパンチがあしらわれています。これがコンピューターの元になりました。

解説してくださる龍村4代めの周(あまね)さん。ちなみに、「龍村」の名の付く似たようなビジネスの会社があと2軒ありますが、「全然別物」なのだそうです。もとは親戚筋でしたがいろいろあって分裂。「京都はお菓子屋さんにしろ、織物にしろ、老舗はそんなのばっかり」だそうです。本筋はここ龍村光峯。

水の表面を表現した織物。本当に水のように見える。写真でも少しは伝わりませんか?

木目を摸した織物。

このシリーズには、果物の皮、メタルなどもあり、どれもリアルです。織物とは信じられないくらい。

江戸、平安、室町の織物を復元。古くから伝わる柄や技法を研究し、復元し、後世に伝えていくのも龍村のミッションのひとつだそうです。

博物館と工房とショップを兼ねる龍村光峯、正面から写しました。

とんでもなく勉強になりました。ご案内くださいました龍村周さん、ご紹介くださった関西学院大学教授の井垣伸子さん、ありがとうございました。

ちなみに「錦」とは「最高級」、「トップ」の意味だそうです。「西陣織」は商標名。

婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 24は、ジル・バイデン博士です。

史上初の有職ファーストレディとして多面的に活躍するジル博士は、装いにも賢さを感じさせます。こちらからお読みください。

それにしてもオリンピックでの来日中にはどの媒体もインタビューしていなかったのでしょうか? (私が見落としただけ?) せっかくの機会、もったいない……。

北日本新聞別冊「まんまる」11月号が発行されました。

鳥丸軍雪さんインタビュー、スピンオフです。JBpress autographのテーマから外れてしまった「エイジレスの秘訣」について、伺ったことを記事にしました。

これからのファッションは農業まで視野に入れることが避けられなくなります。

Farm to Fashionを掲げる木の実由来のファッションブランド「KAPOK KNOT」が、日本橋にて3月末までの期間限定の予約制ショールーム「Farm to Fashion Base」をオープンします。

レセプションに伺いました。トップ写真は、次世代ビジネスを先導する深井喜翔さん。数々のピッチコンテストで優勝しています。

天井も自分たちでペンキ塗りしたそうです。流木ハンガーなど、サステナ素材がいたるところにとけこんでます。

早くもコピーされるなど、悔しい思いもしているようですが、それは一流の証!と思って邁進してください。ココシャネルも、模倣されるのは一流の証、と言って動じなかった。でも悔しさよくわかる。追いつけないほどぶっちぎってトップになろう。目に余るようなら、いまはファッションローの専門家もいます。

深井さんの熱いお話、機会があったら一度は聞いてみてください。

ロンドン在住の鳥丸軍雪さんにロングインタビューした記事が、JBpress autographのウェブサイトにて、今日から3回に分けて掲載されます。

軍雪さんからは、貴重なデザイン画はじめ、たくさんの写真もご提供いただきました。

ありがとうございました。

前編は、ダイアナ妃のドレスを作ることになった経緯と、人種差別、試着場面での秘話など。

Forbes Japan の記事、後半も公開されました。「ユナイテッドアローズ栗野宏文が『農業』に注目する理由」。

NewsPicksにも書いたことなのですが、こちらにも記しておきます。

ケリンググループがファー使用に関して傘下全体で毛皮不使用を宣言したニュースについての私の意見です。

(ケリングのファー・フリー宣言はこちらで全文が読めます。)

とりわけZ世代の顧客に寄り添いたいというこうした流れがある一方、(人為的な無理をせずに使われる)毛皮はオーガニックな素材であり、孫の代まで受け継がれるうえ、最後は土に還るので環境にとっては優しい、という見方もあります。極寒地に行けば毛皮は必須です。いずれの考え方にも正当性があります。

やみくもに毛皮はNG、という一方向のみに走るのは歴史的に見ても地球全体を見ても視野狭窄という印象を免れません。人類が最初にまとった衣類が毛皮だとされています。人類の歴史とともに毛皮加工の技術も進化してきました。歴史のどこかの時点で、人間のエゴイスティックな虚飾のために生後間もないミンクやフォックスの毛が使われはじめてから、自然に対する敬意や節度がなくなり、おかしくなった。動物虐待と裏腹になった虚飾の権化のような毛皮はもうなくていいけれど、地球の自然なサイクルの中で使われるサステナブルな生活必需品としての毛皮は、存続していっていいと思う。

ケリングの代表、フランソワ=アンリ・ピノー氏は、環境問題、サステナビリティなどにおいてフランスのファッション業界をリードしたいという立場をとっています。そんな立場をより明確にするための宣言でもあったでしょう。

毛皮と人間の歴史に関しては以下の大著があります。

Forbes Japan 「ポストラグジュアリー360°」第10回は、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文さんをお招きしての鼎談です。「きらびやかなラグジュアリーの終焉とLVMHという才能探し」。

LVMHプライズの話は栗野さんにしか語れない。日本発、世界へ飛び立つラグジュアリービジネスをお考えの方はぜひご一読ください。本日は前編の公開です。後編は明日、公開されます。

ヴァルカナイズロンドン&ザ・プレイハウスが内も外もボンド一色になっております。10月1日公開まであと一週間となりました。

妄想炸裂なボンドイベント打ち合わせでした。怖いような愛しいようなボンドファンをいかに抱擁(概念として)するのか? 悩ましきところです。

イベントについては近々告知できると思います。

Worth the Wait. というのは解説も野暮ですが、ダニエル・クレイグがハイネケンCMでつぶやいた一言です。この3語から成る一言で2億円のギャラらしい(笑)。ボンド映画も3度の延期でようやく公開ですが、Worth the Wait. な映画となってるかどうか?

☆現実を生きるダニエル・クレイグが、演じる虚構のジェームズ・ボンドと同じ海軍の名誉中佐に任命されたとのこと。ジェームズ・ボンドってほんと、イギリス社会の虚実皮膜の中に生きながら、イギリス文化の広報大使になっている。ロンドンオリンピック開会式でダニエル・クレイグが女王陛下をエスコートしてヘリコプターから降りてきたときも「あ、ボンドがエスコートか」という感じで何の違和感もなかった(笑)。

ここまでのキャラクターを育てられるってあっぱれ。

今年3年目に入った国島のThe J Shepherds のプロジェクトを、専門家ではない方にもわかりやすいように解説しました。The Rakeのオフィシャルページです。

これまで廃棄されていた羊毛を日本中からかき集め、ツイード生地としてオーガニックなプロセスで製品化しています。大きなビジネスにはまったくなりませんが、牧羊業を守ることにつながっています。ワインのように毎年、風合いが異なる生地なんてロマンティックではありませんか?

メイドインジャパンの生地がイタリアやイギリスの生地と比べて蔑まれていた(ホントです)のは一昔前の話。近年、目覚ましい洗練を遂げています。価格のつけ方、自分たちの製品に対するプライドの持ち方、ほんの少しの見せ方の違い、というところが案外、大きかったと思います。海外ブランドも実はひそかに使っている日本産の生地。これをいっそう世界に通用するラグジュアリーとして「育てていく」ことができるのも消費者の力だと思います。

MIKIMOTO ジェンダーレスパールの展示会。

真珠といえば白い光、という思い込みを覆す、黒をテーマにした真珠のコレクション。

「PASSIONOIR」。PASSION(情熱)とNOIR(黒)を合わせた造語だそうです。

真珠のさらなる可能性を大胆に展開していく最近のMIKIMOTO、ほんとにワクワクさせてくれます。

真珠がもつ無垢な美と、強さ・神秘・漆黒の世界が融合。

MIKIMOTOが黒に染まったのは初めてですね。

公開されている動画「FEEL」には、ニューヨークのスケーター、BRANDON SCOTT JAMESが出演しています。スケーター、ヒップホップの世界にも黒いMIKIMOTO がすんなりなじんでます。(HPでご覧になってね。)

広報のサイトウさんです。(男性です。)いつもすてきなファッションで楽しませてくださいます。足元はマルジェラ❣️

Mikimoto ハイジュエリーの展示会。

これまでミキモトがあえて避けてきた日本のモチーフを、今回は堂々とテーマに。

これは盆栽ですね。カラフルな色使いも新しい挑戦です。

手前は、鯉。

これは花火。

こちらは、藤。

そうそう、日本の文化ってカラフルなのですよね。

これは北斎の波。

懐かしいモチーフ、よく知られた日本の美を繊細高度な技巧で現代的な芸術品に昇華したジュエリーの数々。

日本の文化度の高さを無言の輝きで伝えています。

この迫力の美しさを見よ。なんかもうね、美しすぎて泣けるレベルですよ。

今回は一点一点のスケールが大きいばかりか、点数が多い。もうすべて掲載しきれないのが惜しいくらいなのですが、

これは墨絵。

蝶。

この波のモチーフもとんでもない技巧で作られていますよ。

魂の浄化をさせていただいたような気分になりました。

今だからこそ世界に問える日本の美意識。タイミングも最高です。

婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 23 「ダイアナ妃が外交ドレスに込めた思い」。

こちらから全文をご覧くださいませ。

鳥丸軍雪さんにインタビューした最新の内容も一部盛り込んでいます。

軍雪さんのみにフィーチャーした記事は、別に近日中に公開予定です。こちらもどうぞお楽しみに。

北日本新聞別冊「まんまる」発行されました。

ファッション歳時記No. 121 「失敗から発展するご縁もある」。

はい、というわけで11月のキモノドレス@国立能楽堂に向けてシェイプアップ中です……。

ノエル・カワードの古典的戯曲『ブライズ・スピリット』をアップデートした映画が10日より公開されます。

JBpress autograph の連載「モードと社会」第17回で見どころを解説しました。よろしかったらご覧ください。

1930年代の「ハリウッド志向のイングリッシュネス」を表現したアールデコ建築、ファッション、インテリアは眼福です。

こちらからご覧くださいませ。

Jun Ashida 2022 SSコレクションはオンラインでの発表でした。

正統、王道のエレガンスをいくジュン アシダのスタイルが、最先端のテクノロジーを駆使してプレゼンテーションされました。クリエイティブディレクターは芦田多恵さん。

テーマはAnother Dimension.

キャノンのボリュメトリックビデオシステムにより、100台以上の4Kカメラを使い、洋服を前後左右あらゆる角度から表現するという斬新な見せ方でした。監督は清水康彦さん。

時代の先を行くコンサバティブ、というブランドの姿勢をデジタルならではの表現で見せていただきました。堂々とした華やかさ全開の赤いティアードドレス、こういう厳しい時代だからこそいっそう力強く見え、眼福の極みでした。

Jun Ashida のオフィシャルサイトでご覧いただけます。

ダイアナ妃来日の際にロイヤルブルーのドレスをデザインしたことで有名な、ロンドン在住63年となる鳥丸軍雪さん(85)にズームでインタビューしました。

こんな素敵な人がこの世にいたのですね。アートな語り口、率直な感情、ユーモア、相手を温かく包み込む愛あることば。

おつなぎくださったのは、関西学院大学教授の井垣伸子先生(のぶさん、右上)と、アイコーポレーション代表の西村京実さん(左下)。おふたりとは、京実さんが昨年開催したグランピング合宿以来、親しくしていただいておりますが、なんとこのおふたりは軍雪さんの宮崎のご実家に泊まりに行くほど軍雪さんと仲よしだったのです。(それ、早く言って……笑)

ご縁がご縁を呼んで、くつろいだ雰囲気でお話を伺えたのは本当に幸運でした。

ダイアナ妃がどんな方だったのか、映画を見るように脳裏に刻まれました。そして軍雪さんがどのような思いで彫刻のような服を作っているのかもたっぷり伺うことができた100分…。また4人でお会いしましょうと約束し、名残惜しくお別れしました。のぶさんは、「軍雪さんとの出会いが人生を変えた」とおっしゃったのですがそれが深く納得できるお人柄でした。

インタビューのテーマがあまりにも多岐にわたったので、いくつかの媒体に分けて書きます。しばしお待ちください。

Mame Kurogouchi の10周年を記念した展覧会が、長野県立美術館で開催されています(8月15日まで)。

この美術館、善行寺のすぐ北側にあり、すばらしく自然環境のよいところにモダンな風貌でたたずんでいます。

美術館周辺も開けた公園のようになっているばかりか、美術館屋上でも飲んだり食べたりしながら空気を満喫することができるようになっています。自治体はこんな税金の使い方をすべきというお手本のような。

県立美術館スタッフのユニフォームも、マメ・クロゴウチのデザインです。胸元のカッティングと繭のようなシルエットですぐにわかる。美術館の雰囲気をさらに先端的に見せることに貢献しています。

圧巻だったのは、濃密に詳細に描き込まれた10年分のノート。こういう作業の積み重ねからアイディアが生まれてくるんだなと感じ入りながら眺めました(写真撮影不可につき写真はありません)。

さらに重要なことは、記録とアーカイブがあってこそ、後の歴史家が文化史を書けるということ。

80年代のDCブームでは、同時代に話題をふりまきながらもアーカイブを全く残さずブランド終了してしまったところもあり、開催中の「ファッション・イン・ジャパン」にも取り上げられない。

まあ、それはそれでいいと考えるのもひとつの生き方ではありますが。クリエーターのみなさん。できれば記録と作品のアーカイブをどうか大切に保存してください。

それにしてもマメの作品はタイムレスな芸術品だとあらためて心打たれました。

写真では伝わりにくいのですが、精緻に積み重ねられた技術が生む美しさに鳥肌が立ちました。

とことん自分のオリジンと内側の感覚に根ざしている創作は、時の試練に耐えるというか、時を超えるのでしょう。ノートがなによりの証左になっています。

シグニチャーとなっている、かごのように編み込まれた繊維から作られた服。まさに芸術的な工芸品。

まんまる9月号発行です。「ファッション歳時記」N0. 120 「今日の絶望」、明日の希望」。

ニュースを見ていると、政界・経済界からインフルエンサーまで、日本のモラルが底なしにひどくなっているようで絶望します。

とはいえ他人を批判できるほど自分自身が「役に立つ」ような存在でもなく。もはやあきらめを通り越し、自分ができる範囲のことから、謙虚に淡々と行動していくのみです。

婦人画報.jp 「フォーマルウェアの基礎知識」 Vol. 22をアップしました。

「フォーマルを格上げする『帽子』 ファシネーターやピルボックスをご存じですか?」

顔回りの印象を決定づけるアイテムだけに、もっともバリエーションが豊かなアイテムです。

1965年8月11日はテイジンエルがミニスカートを発売した日。

ブレイクするのは二年後、ツイギーの来日がきっかけになります。

Flash 「今日は何の日」でコメントしました。

公式サイトでご笑覧いただけたら幸いです。

延期延期延期でようやく10月に公開になる007 No Time To Die。待ちくたびれぎみでしたが、Vulcanize London 秋冬展示会で再びハートに火がつきました。

気分を盛り上げるボンドコレクションが発売になります。パズルまでありますよ?

最注目は、最新作のためにN. Pealが特別に制作したアーミーセーターでしょうか。XXSサイズから展開とのこと(女性も着用できる)。007ロゴ入りギフトボックスに入れてギフトにするというのもよいですね。

N. Pealは1936年にバーリントンアーケードで創業した「キングオブカシミア」と称されるカシミアプランドです。今秋、本格日本上陸。デザインバリエーションが豊富です。

キャサリン妃愛用ブランドの数々も。下の写真はGOAT。

FRaU のラグジュアリー対談連載 vol 15は、アウトドアブランドです。「ラグジュアリーの原点に自然あり! 『憧れの人生の過ごし方』がここに」。

スノーピーク、パタゴニアの躍進の背景にあるものは。

FRaU公式サイトでご覧いただければ幸いです。

あーそれにしてもグランピングに行きたい……

カワードの不滅の傑作コメディ、「ブライズ・スピリット」が2020年に何度目かの映画化。試写拝見しました。

監督は「ダウントン」を撮ったエドワード・ホール。やはりダウントン組のダン・スティーヴンスが主演。ほかにレスリー・マン、アイラ・フィッシャー、そしてジュディ・デンチが楽しそうに古典を演じている。

1937年のファッションと建築、インテリアは眼福もの。

メンズ、レディス共にたっぷり見ごたえあります。詳しくは別の媒体で書きますが、これはイギリス文化×ファッション史×映画史が好きな人にはたまらないと思います。カワードのワクワク洒脱なストーリーとともにお楽しみください。

©BLITHE SPIRIT PRODUCTIONS LTD 2020

配給:ショウゲート

9月10日 TOHO シネマズシャンテほか全国ロードショー

17日付の日経プラスワン、「なんでもランキング」は、ファッションの歴史クイズです。

僭越ながらアドバイザーを務めさせていただきました。

クイズの目的は、幅広い読者層にファッション関連本を手にとってもらうこと。担当の堀聡さんのご奮闘の賜物です。

電子版では、本紙に掲載されていない皇室ウェディングドレスの話題も載っていますよ。 本紙とウェブ、両方でお楽しみくださいませ。

「イギリスを知る会」主催第184回セミナー「ダイアナ妃生誕60周年~ダイアナ妃が現代に遺したファッションレガシー」、盛況のうちに無事終了しました。

ご参加くださいました皆様、主催者、関係者の皆様に感謝します。

ダイアナ妃が公人として活躍した17年間を6期に分け、90枚ほどのスライドで解説しました。

やはりこの方はファッションを通したコミュニケーション能力がずばぬけて高かったな、とあらためて実感します。

アイコーポ―レーション社長の西村京実さん(左)、フレグランスエキスパートの地引由美さんも、ご多用のなか駆けつけてくださいました。

スローン・レンジャー・トウキョウ代表の大西慎哉さんも(右)。みなさまほんとうにありがとうございました。

中野が来ているドレスの生地は、ニューヨークで活躍する浅井広海さん制作の日本のシルクを使った薔薇柄の生地、ドレスデザインも浅井さん、ドレスの実際の製作は廣川輝雄さんです。帽子と髪留め(後姿で見えませんが)は同じ生地で心斎橋リフォームの内本久美子さんが作ってくださいました。細部に職人技が光っております。ありがとうございました。

日本経済新聞「モードは語る」。

本日は打掛を500点収集している方のことを書きました。

彼女はもう高齢で、打掛が海外に売られて散逸し、伝統技術が廃れてしまうことを危惧しています。

刺繍針を作る職人はすでにいなくなりました。もうあまり時間がありません。

国立新美術館にてFashion in Japan 展。戦後の焼け野原に建てられた洋裁教室から、2020年の未来感あふれるファッションまで。力のある展示で、みごたえがあります。

とりわけDCブランド時代が強烈だったな。真剣に見たらぐったりしました。

写真撮影可能なのは、以下の最新のファッション、2010年から未来へ向かうファッションのみ。

アンリリアレイジのテントになるドレス。

ミキオサカベ。

リトンアフターワーズ。

ユイマナカザト。

西洋のファッション史とは異なる発展をしてきた日本の戦後ファッション史。関係者の労力に心から拍手を送りたい。ファッション史や社会学の学徒は必見ですよ。図録もわかりやすくまとめられており、必携の一冊です。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」 第7回はラグジュアリーに必ずついてまわる本物と偽物をめぐる話です。

前半を安西洋之さん、後半を中野が書いています。(奇数回が安西さんスタート、偶数回が中野スタートです)

Forbes Japan website にてご覧くださいませ。

ポーラミュージアム・アネックスにて「絵を纏う」展。

ファッションディレクターの若槻せつ子さん(75)が集めた500点の打掛のなかから、13点が飾られています。

ガラスケースもなく、間近で質感や厚みを感じられる。

ひとつひとつを丁寧に解説してくれる岩槻さん。

詳しくはどこかの連載で書きますので、こちらは写真集としてご覧ください。

1階のポーラの店舗ではカタログも販売されております。

写真では伝わりきらない美しさ。ぜひ肉眼でごらんいただきたい。

日本の美がミニマリズムだなんて、誰が言った。笑 この豊饒に圧倒されてから言ってください。

若い方はなかなかこれを選ばないそうです。今ならウケそう。あとは5回目くらいの婚礼時とか。

ピカソの絵もあり。間近でその技巧を見ていただきたい。6月27日までです。

文化学園服飾博物館で高田賢三展が開催されております。

装苑賞を受賞した1960年代の作品から、70年代以降のケンゾーワールド全開の作品まで。デザイン画や特別なウェディングドレスも。学院長の相原幸子先生じきじきにご案内いただきました。賢三さんの文化時代の同窓生とのエピソードや講演会のお花など、貴重な裏話を伺いながらの鑑賞。ありがとうございました。

おみやげにはケンゾー水いかがでしょう。芍薬が描かれた素敵なボトルです。図録もコンパクトながら充実しています。

6月27日まで休みなく開催中です。

私が着ているスーツはH & Sons 廣川輝雄さんの製作です。内側にスマホポケットを付けていただいたり、ベストの背中も表地で作っていただいたり、その他細部もとことん凝った作りになっております。生地はKunishima 1850。

「グリード ファストファッション帝国の真実」、6月18日より公開です。

©2019 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

映画には多少誇張もあるものの、2000年代のファストファッションの愚行がなにをもたらしたのかは、知っておきたい。

公式ホームページでは11人のコメントが紹介されています。

JBpress autograph 「モードと社会」第13回。ブルネロクチネリ表参道店とクチネリの哲学について書いています。

本文にも書いていますが、地下には「服を売っていない」贅沢な文化的スペースがあるのです。

以下、本文に詳細に書いておりますので、私が撮ったスナップ(という言い方も古くなったね)の写真集です。

ソロメオ村の様子も映像で見ることができますよ。

「趣味の良さ」を伝えるライブラリ。

日本のアーチストも支援します。定期的にアーチストの作品が変わります。

「クチネリの家」というだけあって、ところどころに本やチョコレートが置いてあり、ちょっと休めるようにできている。パートナーの試着を待ってる夫(妻)などにウケそうですね。

イタリアからもちこまれた家具にクチネロの服がよく映えます。詳細は本文。

忘れたころに服が登場。中はオペラニット。職人の創造性が炸裂しています。

ベランダに出て休むことも。この時期のアペリティーボは気持ちがよさそうですね。コロナ後になりますが。家具はすべてイタリアから持ち込まれています。

婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 19は、「英国王室メンバーが『喪のフォーマル』に込めた思い」です。

ジュエリーや勲章で、故人へのセンチメンタルな思いや敬意を表現していました。「意味」にあふれた喪のフォーマルです。個を徹底的に消そうとする日本のスタイルとは、対極にありますね。

H and Sons 廣川さんのところで仮縫いです。

廣川さんに作っていただくのはこれで8着目になるでしょうか。一年に一着くらいのペースですが、6年前の服も全部、今でも着ています。今回はスリーピーススーツです。ベストは通常なら背中はぺらんとした生地ですが、今回は背中も表地と同じ生地で作り、上着を脱ぐとワンピースのようにも着られるという仕様にしていただきました。生地はメイドインジャパンのKunishima。

左右の手の長さの違い、フィット感の好みなどもこの段階で調整します。スマホを入れるポケットやスリットにあしらうファスナーなど細部のひみつの仕掛けもいろいろお願いできるのはビスポークの醍醐味です。このくらいのおつきあいになると、私の好みの裏地なども知り抜いていらして、何も言わないうちから用意してくださっていました。

完成までにおそろしく時間がかかる究極のスローファッションですが、ゆえに、古くならないサステナブルな服です。

連休中とはいえ、お弟子さんたちも忙しく働くアトリエでした。お仕事着として大量生産されるスーツは在宅勤務の増加によって壊滅していますが、こうしたビスポークは価値が再認識されているためか、コロナの影響をそれほど受けていないとのことです。

長谷川彰良さんの「半分解展」が今年も渋谷大和田ギャラリーで開催されました。

新作(というのも妙な言い方になりますが。笑)も加わり、いっそう研究を深めてますますバージョンアップしたデミデコ。

本当に心強く感じます。

ヴィクトリア朝の女性服「ヴィジット」も各種入荷。その立体の存在感に身近に触れることができて感動します。

今回は、長谷川さんと一緒に、「ツアー」という形で、各展示を一緒に解説させていただきました。とても学びの多い、楽しいコラボをさせていただきました。終了後も小一時間、質問やまず。ほんと、各方面で弟子に学ばせていただいているというか、あっさりと「師」を超えていく弟子を持てて心から光栄に思います。

着せていただいたのは、長谷川パタンによる、あきさん製作の18世紀風アビ。普通にそのへんで着てても違和感なさそうな素敵な服です。左右で柄が違うのもいい。着心地は抜群によいです。

あきさんもそうですが、この半分解展を通じたコミュニティが形成されているのもすばらしいことですね。

ご参加くださいましたみなさま、ありがとうございました。

明治神宮前で、Louis Vuitton & 。

近未来的な浮遊感を感じるスカーフの展示からスタート。

こういうピクニックセットもってドライブに行きたいものですね。

サンドバッグ。赤坂見附での展示で見た時にも感動したなあ。再会できてうれしい。

こういうデスクがあればどこでも仕事ができそう。

大きな写真の前に実物を飾る、という見せ方。迫力あり。

ファッションのほうは、完全にミレニアルズ、Z世代を意識している。写真だとわかりづらいのですが、とても精巧な作りこみです。

この展覧会のためにハコを作り、スタッフを集め、無料で公開する。写真撮影は自由で、撮影した写真をもとに観客がルイヴィトンをハックしてPRしてくれるという仕組み。展覧会の出口には「おみやげ」ショップ。すてきなPR。とても勉強になりました。あありがとうございました。

〇竹宮恵子「エルメスの道」新版。

右のオレンジが旧版。左が新版です。新版には銀座のメゾンエルメス建設にまつわるエピソードも描かれ、さらに読み応えある一冊になっています。ここまでやるのか!という驚きの連続。ブランディングとはなにか、ラグジュアリーの真髄はなにか、考えさせられるヒントが満載です。

こういうのを見ると、感動を通り越して、エルメスにはかなわないなあ……と絶望に近い気持ちさえ生まれてきますね。(いや、超えよう。笑)

〇婦人画報.jp 「フォーマルウェアの基礎知識」連載Vol. 17 「ブリジャートン家」のコスチュームを解説しました。この時代はブランメル時代どまんなか、超得意分野でもあるうえ、目の保養になるメンズコスチュームが次から次へと登場するのでノリノリで書いております。ドラマ鑑賞にお役立ていただければ幸いです。

〇震災から10年ですね。