日本経済新聞連載「モードは語る」。本日夕刊では、丹後の「民谷螺鈿」に取材した螺鈿織を見ながら考えたことについて。伝統を未来につなぐには何が必要かを、話を聞き、考えてみました。電子版は有料会員のみですが、こちら。

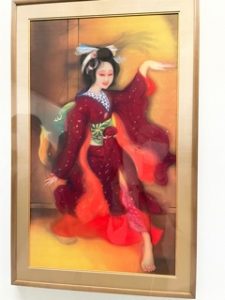

写真はグオ・ペイによる螺鈿織を使った2019年春夏クチュールコレクションです。©Guo Pei.

「ゼロニイ」7月号に掲載された、スパイバー社関山和秀さんのインタビューがウェブでも公開されました。こちらからご覧ください。

ファッションのための繊維は当初の目的ではなかったのですが、まっさきに反応してくれたのがファッション業界であったと。社内ではむしろ「ファッションのような軽いことをしたくない」という反対が起きていたそうなのです。それでも関山さんは、理解してくれる業界があるなら、そこから一緒にやっていけばいいではないか、と。大きな目標を掲げたらその程度の批判は「誤差」でしかなくなる、というものの見方にもスケールを感じたなあ。

人類が奪い合いをする必要のない無限の資源、それを作り出すことで世界平和を目指すという関山さんの志の高さに感銘を受けています。

北日本新聞ゼロニイ 7月号が発行されました。鶴岡市のスパイバー本社に伺い、CEOの関山和秀さんに取材した記事を書きました。

関山さんは最高にかっこいい方です。人類にとっての普遍的価値を紡ぎ出す、と決めているのですから。

なお、スパイバー社は、日本から唯一オートクチュールウィークに参加するYuima Nakazatoの親会社でもあります。

JBpress autographに開催中の「カルティエと日本」展のレビューを寄稿しました。

多くの意味で「結び」の威力を感じさせる展覧会です。個人的に驚いたのは、画家・北野武さんを早くからカルティエが支援していたという事実。武さんの絵は、漫才や映画に通じる破壊力あります。

日本経済新聞夕刊「モードは語る」。本日は、来週から始まるパリ・オートクチュールコレクションの意義について書いています。

運営に詳しいブラッドリー・ダン・クラークスと、日本から唯一、ゲストメンバーとして参加する中里唯馬氏にインタビューしました。

電子版はこちら。(有料会員限定で恐縮です)

紙版コラムもよろしくね。

写真は、Andrea Heinsohn for DesignArtMagazine.com 。

DAMのジャンヌ・マリーさんに大変お世話になりました。パリ・オートクチュール直前の時期に丁寧に取材に応じてくださったブラッドリー、唯馬さんにも心より感謝申し上げます。コレクションのご成功をお祈りし、応援しています。

英語版は、noteに公開しています。

「ラグジュアリーの羅針盤」、Tagiru.の回、ウェブ版で公開されました。

心は満たすものでも火をつけるものでもなく、本来の自分に戻ればおのずと「たぎる」もの。

「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 18は、スリランカでアーユルヴェーダを施すホテルを営む伊藤修司さんの起業ストーリーです。

身体をまるごとリセットして「生きること」を問い直した方、ぜひ訪れてみてください。

GAGAホームページに掲載されています。

『フェラーリ』がザ・マチスモな映画だとすれば、 『プリシラ』はガーリーの極み。 1950年代後半から60年代を背景にするとこういう映画が作りやすいんですね。いまのジェンダーフリーもいいけど、こういう両極端の感覚にふりきった世界観の表現も好き(その時代に生きて楽しそうかどうかは別の問題)。

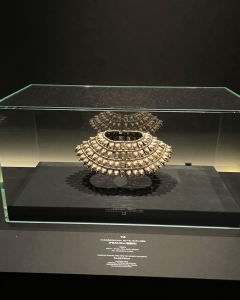

愛子さまがジュエリーをご愛用ということでがぜん注目を浴びているミキモトですが、製品としての完成度の高さ美しさは言うまでもありませんが、そもそも海産物のなかから一番高く売れるものとしての真珠に目をつけ、ならば養殖真珠を世に出そうというトンデモ発想を抱き、12年以上かけて真珠の養殖に成功し、国際社会からの「養殖真珠はにせもの」という総バッシングにもめげず7年かけてパリ裁判を闘い勝利を獲得し、「贅沢は敵だ」の第二次世界大戦の危機を耐え抜いた真珠王、御木本幸吉のことにも思いを馳せてほしいなと思います。高貴な輝きの真珠にひけをとらない、強くてしなやかで尊い御木本幸吉のスピリット。

銀座・ミキモトビルの前を通るたび、幸吉さんの屈託のない笑顔とユーモアあふれる言葉を思い出して元気になれるのです。

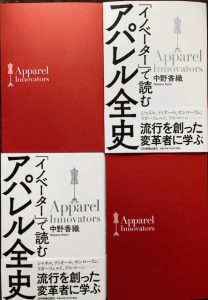

詳しくは拙著『「イノベーター」で読むアパレル全史』でも項目を立てて力説しておりますので、お読みいただければ幸いです。

日経新聞夕刊連載「モードは語る」、本日は、アリッサ・ハーディが念願だったキャリアと引き換えに業界の暗部を暴いた渾身のルポ『ブランド幻想』について書いています。

紙版、電子版、ともに掲載されています。電子版はこちら(会員限定公開)。

インフルエンサーに対しても、ご自分の影響力がどのように行使されるべきなのか、もっと責任を自覚すべきと促しています。

ファッションのキラキラした面はすてきですが、それを支える労働者がどのような扱いを受けているのか。知ってしまったら、商品を見る目も変わらざるをえないところがあります。

第10章は、私が遭遇したのと似たような経験が書かれていて、同情の涙なしには読めませんでした。社会正義の側に立とうとすれば、保守勢力から痛い目に遭うのは、どの領域でも変わらないですね。でも新しい味方がもっと増えているはず。アリッサの勇気を讃え、応援します。

宝島社より22日に発売されるムック「Legend Star Graffiti オードリー・ヘプバーン『永遠の妖精』の素顔」。生涯と映画を豊富な写真でコンパクトに紹介しています。レトロな雰囲気。第2章「オードリー・ヘプバーンとファッション」を書きました。

パリ・オートクチュールデザイナー、中里唯馬がケニアで見たものは。「燃えるドレスを紡いで」のレビュー書きました。ファッション産業が利益追求に走りすぎた結果、アフリカに「衣服の墓場」が形成されている。「もう服を作らないで」というケニアの叫び。その状況を受け止めて一歩前進しようとする唯馬さん。

支えるのはセイコーエプソンとスパイバーという日本の最先端技術、ということも頼もしい。

16日公開です。ぜひ、ご覧ください。

英語版はこちらに書いておきました。

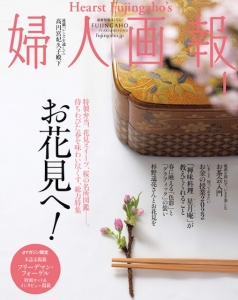

「婦人画報」4月号に寄稿した最旬の靴とジャケットに関するエッセイがウェブ版に転載されました。「靴から始まる『ジャケットのおしゃれ』 王道スタイルと自由な組み合わせ」。

靴とジャケットの方向性を合わせることが20世紀の王道スタイルでそれもよいのですが、いまはあえて不協和音を自由に楽しむことができる時代になっています。

富山中部高校同窓会、神通会の会報No.62 に寄稿しました。昨年お招きいただいた講演に関する話題です。お世話になりましたみなさま、あらためましてありがとうございました。

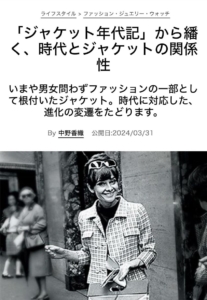

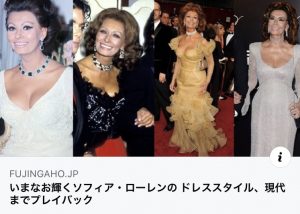

婦人画報4月号、ジャケット特集&シューズで監修・寄稿しています。ジャケットから見る20世紀初頭から現在までのファッション史に関し、2ページにわたり、年代ごとの特徴をできるだけコンパクトにまとめています。ジャケットに合わせるシューズのページではエッセイを寄稿しております。ファッション史のおさらいと最新トレンドのアップデート、楽しんでいただければ幸いです。

日経連載、2月24日夕刊はバイオ繊維の可能性について書いています。機能性ばかりが追求されがちなバイオテクノロジー最先端の新素材ですが、新しい次元の美しさや情緒を切り開く可能性にも期待したいところ。

先日の京都府のZET summit 2024での議論の一部です。京都府、スパイバー社長関山さん、京都大大学院沼田教授、中里唯馬さんに感謝します。

写真は、Yuima Nakazato 2021より。ブリュードプロテインを西陣織に織り込んだ生地を用いています。写真だけでも幻想的な美しさが伝わりますね。

電子版は有料会員限定ではありますが、こちらでご覧いただけます。

唯馬さんはスイスにしばらく滞在し、オペラIDOMENEOの衣裳制作に携わっていらっしゃいました。一年がかりで準備されてきたプロジェクトが無事に22日にプレミアを迎えることができたそうです。このオペラが日本にも巡回することを願っています。

北日本新聞「ゼロニイ」発刊されました。連載第16回は、ラグジュアリーとまちづくりの関係について。

大量生産の世界で欠点とされた要素が、ラグジュアリーの世界では長所として生きる。こういう考え方にどうしようもなく魅了されます。

講演にご協力くださった高松太一郎さん、松井紀子さん、ありがとうございました。

日本経済新聞連載「モードは語る」。27日夕刊では、伝統工芸ディレクターの立川裕大さんに取材した記事を書いてます。有料会員限定ではありますが、電子版ではこちらでお読みになれます。

北日本新聞「ゼロニイ」本日出版されました。連載「ラグジュアリーの羅針盤」Vol.15は、いわき靴下ラボ&ファクトリーに取材した記事です。2~3週間後にウェブ版にも公開されます。

過去の本連載はこちらですべてお読みいただけます。

Forbes Japan 連載 Post Luxury 360° 更新しました。「ニセコにルイ・ヴィトン。グローバル資本と日本の『さまざまな現実』」。

3年ちょっと書いてきた連載ですが、私のみ、今回で引退いたします。ご愛読に感謝します。ミュンヘン在住の前澤知美さんにバトンタッチし、連載は続きますので、引き続きご愛読をよろしくお願いいたします。

ラグジュアリーに関しては引き続き、多様なメディアで発信していきます。

ゼロニイ連載「ラグジュアリーの羅針盤」。宮古島で生産される宮古上布を取材した記事、ウェブ版が公開されました。「高齢女性の価値を高める宮古上布」。

新里玲子さんにご協力を賜りました。とても笑顔の美しい方で、高齢者ほど価値が上がる宮古上布の世界のお話を伺いながら私まで元気をいただきました。ありがとうございました。

5か月ほどHPにデータをアップロードすることができない状態が続いていました。サーバがこれ以上のデータを受け付けなくなったためです。それで、データ丸ごと大引っ越しをしまして、ようやく完了いたしました。新しいサーバじたいの容量はかなり余裕がありますが、空白の5か月間のデータを埋めていくのにもう少し時間がかかりそうです。合間をみながらアップロードしていきます。

また、お引っ越しに伴い、メールアドレスも変更になります。これは今月いっぱいかかるかもしれませんが、お仕事でご縁をいただいている皆様にお知らせするとともに、公開しておりますお問合せ用メールアドレスも変更いたします。

X(旧ツイッター)やインスタグラムには掲載記事、公開記事の情報、イベント情報を随時お知らせしております。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、公開記事のお知らせです。NewsPicksで、クワイエットラグジュアリーのトレンドと、それが日本の伝統技術や繊維産業に及ぼす(よい)影響について解説しています。会員限定で恐縮ですが、こちらからお読みいただけます。

鈴木正文さんが編集長だった時代のNAVIに連載していた「スタイリッシュ・カリズマ」、アーカイブにアップしました。全6回です。この連載がもとになって『スーツの神話』が生まれました。もう四半世紀も前の話ですが。

ANA 「翼の王国」に連載していた「WHO’S WHO」もアップしました。第4回、第5回を掲載した本誌だけがどうも見つかりません…。アーカイブが入手できそうな伝手、おわかりになる方はなにとぞご教示くださいませ。各地の目立たぬ、しかし匠の技を駆使した仕事をなさっている職人さんたちを取材した連載です。あれまら17年ほど。みなさんまだお元気でご活躍でしょうか…。

トップ写真は寺家町のひまわり。もう枯れ始めております。まだまだ猛暑が続きそうですが、夏も終わりに向かいますね。台風の上陸も予想されています。どうぞお気をつけてお過ごしください。

北日本新聞「ゼロニイ」連載記事、最新のエッセイがウェブ版に転載されました。富山のローカルコミュニティで生まれつつある新しいラグジュアリーの兆し。

エレガンスと車の歴史の前口上から始まりますが、富士スピードウェイホテル&モータースポーツミュージアムの取材記事を書きました。JBpress autograph の連載です。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

Forbes Post Luxury 連載更新しました。「非日常で贅沢な冒険こそが『究極のラグジュアリー』なのか?」

一部富裕層の間で流行している「エクストリーム・ツーリズム」について考えてみたくて書いてみました。後半の安西洋之さんによるアンサーが新ラグジュアリー的です。いっときの対処療法的な刺激ではなく、日々の生活に生活や冒険を持ち込むことができるという選択肢の提示。

写真は久々に出かけた軽井沢。涼しいところで仕事を集中的に終わらせる目的でしたが、横浜より暑いし東京より誘惑が多い。ここはもはや「避暑地」ではないのですね。脳内に「避暑地」を創る工夫もしてみようと思います(笑)

日本経済新聞夕刊「モードは語る」。男女ともにトレンドが続いているジレの進化について書いています。電子版はこちら。写真はエストネーション2023/24 秋冬展示会より。

各地でたいへんな雨でしたね。夜中の警報で不安な夜を過ごされた方も少なくないのではと拝察いたします。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。

本日の日本経済新聞夕刊「モードは語る」で「カシミヤを着た狼」のレビューを書きました。ウェブ版にも掲載されています。お時間ゆるすときあればぜひHulu で本編全4章をご覧になってください。

Nikkei The STYLEで書いた記事が、電子版に転載されました。

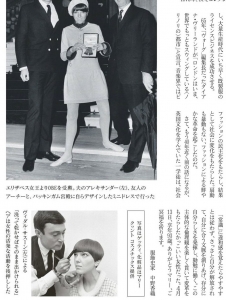

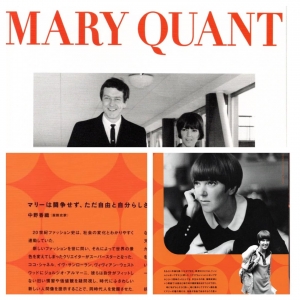

写真は私が監修した展覧会図録本ですが、プレミアがついて今、アマゾンで中古が13000円くらいで取引されています。もとから出版社は重版しない予定だったのですね。この本、多方面からクワントにアプローチしていて、典拠も詳細で明確、史料価値がとんでもなく高い本なのです。仕事も大変でしたが、その分、あとあとまでしっかり残ると思えば。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」を更新しました。「ラグジュアリービジネスと日本、『翻訳不能』な国の勝ち筋は」。

羽田未来研究所社長の大西洋さんにインタビューしました。後半は安西洋之さんが「これが日本文化だからと押し付ける儀礼は、海外の人にはコミュニケーションを絶たれた翻訳不能の世界」に見えることがあると指摘。

一万字くらいの長い記事なのですが、日本発ラグジュアリーや地方創生、日本文化の海外からの見え方に関心のある方、ぜひご一読ください。

写真©羽田未来総合研究所

大倉集古館で開催中の「愛のヴィクトリアン・ジュエリー」展を、ジュエリージャーナリストの本間恵子さんと対談しながら鑑賞しました。JBpress autographにて記事化しました。自分で言うのもなんですが、アンティークジュエリーの見方が深まる面白い記事になっています。ぜひご覧くださいませ。

また、5月24日にホテルオークラ東京で開催されるランチイベントのご参加もお待ちしております。

北日本新聞「ゼロニイ」で連載中の「ラグジュアリーの羅針盤」は、本紙を購読していない方にも過去アーカイブがウェブ版でお読みいただけます。

The STYLE 欄でマリー・クワントの追悼記事を書きました。あらためて彼女の功績をふりかえってみるとやはり、「違う」と思ったらさっさと自分が解放され、自分が存分に自由を発揮できるコンテクストを創り、そこで思う存分働いたという倫理観に行きつくんですよね。これはココ・シャネルにも通底している要素で、また、ヴィヴィアン・ウェストウッドにも同じような志向性があります。結局、私が彼女たちから学んでいるのはそういう倫理観なのだと思い知りました。

日経新聞連載「モードは語る」。通常の紙版は土曜掲載ですが、戴冠式直前にて電子版では本日公開されています。公表されている情報に基づき、見どころをコンパクトにまとめました。土曜夕刊の紙版には通常通り掲載されます。

また、赤→金→紫と変わるローブ、登場する全3種の王冠に関しては、Twitter kaorimode 1にて写真付きで連続投稿として解説しています。よろしかったら戴冠式ご鑑賞のお供にご参照くださいませ。引き続きお役に立てる情報を発信していきますのでどうぞフォローしてください。

トップ写真は大英帝国王冠。Imperial State Crown. カリナン2世がまばゆく輝いております。

JB press autograph 連載記事を更新しました。「地域ブランディングを成功させるために今、必要なこと」。富山県のクリエイティブディレクターに就任した高木新平さんにインタビューしました。

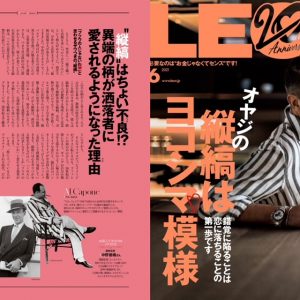

LEON 編集部より取材を受けました。大人にすすめたい漫画について。「キングダム」と「王様の仕立て屋」を推薦しました。

日本経済新聞連載「モードは語る」。元エルメスのデザイナーが手掛ける「職人を主役にするラグジュアリー」プロジェクト、MIZENを取材しました。電子版、紙版、ともに掲載されています。

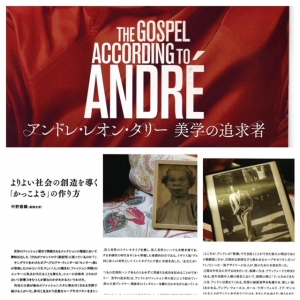

BUNKAMURAで公開中のドキュメンタリー映画「アンドレ・レオン・タリ― 美学の追求者」。彼の功績について、約4000字、3ページにわたり書いています。鑑賞の予習・復習のおともにぜひどうぞ。

アンドレは現代ファッションシーンを語るときに欠かせない、モード界のレジェンドです。

日本経済新聞連載「モードは語る」。首里染織館suikaraに取材した記事を書きました。紙版、ウェブ版ともに掲載されています。

過去の新聞連載記事は、本サイトWorksカテゴリー内Newspapers に収蔵しています。連載が終了した記事はタイトルの頭文字(アルファベット)ごとにアーカイブ化してあります。

GQ 4月号クラフツマンシップの特集。「新しいラグジュアリーが次の時代を創る 『その職人は、これを作ったとき幸福であったか」というタイトルで新・ラグジュアリーと職人の関係について書きました。

過去のエッセイは、本サイトWorks カテゴリーの「Essays」に収蔵しています。

北日本新聞の「まんまる」は休刊となり、11年3か月の間連載していた「ファッション歳時記」も終了しましたが、あらたに同新聞社から「ゼロニイ」がリニューアル刊行されました。それにともない、新連載「ラグジュアリーの羅針盤」が始まっております。こちらは第4回目です。

過去の雑誌連載は、本サイトWorksカテゴリー内「Magazines」に収蔵しています。終了した連載は、連載タイトルの頭文字(アルファベット)順にアーカイブ化してあります。

JBpress autographにてBUNKAMURAで開催中の「マリー・ローランサン展とモード」のレビューを書きました。

「波乱万丈の人生を送った女流画家、マリー・ローランサンとシャネルの関係」。

JBpress autograph では「モードと社会」連載中です。連載過去記事はこちらにまとめられております。

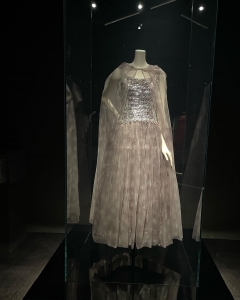

JBpress autograph にて、「クリスチャン・ディオール 夢のクチュリエ展」のレビューを書きました。

本サイトのWorks カテゴリー内「Websites」において、ウェブサイトで読める記事をまとめてあります。

JBpress autograph での私の記事は、こちらにまとめてあります。

産経新聞から取材を受け、チャールズ国王のサステナビリティとファッションについて話しました。本日の朝刊およびウェブ版に掲載されています。

取材を受けた過去記事は、本サイトWorksカテゴリーの「Various Works」欄第二部の「Interview」に収蔵されています。「Copywriting」の項目を下っていくと、第二部の「Interview」にたどりつきます。

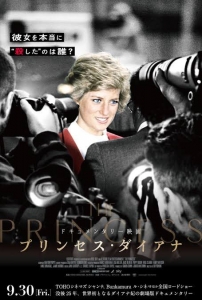

「スペンサー ダイアナの決意」公開中です。

コメントを寄稿しました。シャネルが衣裳協力をしています。カントリーでのロイヤルファミリーの衣裳に学びどころが多い映画でもあります。

過去の映画コメントをはじめとした企業・人・作品への応援コメントなどは、本サイトWorksカテゴリーの「Various Works」第一部「Copywriting」に収蔵しています。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。「英王室と美術館から考える、『旧型』の意義と存続条件」。

新型ラグジュアリーの研究を進める中で、歴史の見え方も変わってきました。

19世紀ダンディズムは、王室に代表される権威(旧型)に抵抗する、当時の「新型ラグジュアリー」であったことに気づいたのです。

旧来のシステムのなかではどうあがいても影響力をもてなかった元祖ダンディ,ブランメルは、<自ら評価を上げるべくコンテクストを創造する>(安西さんの表現)ことをやってのけたのでした。

21世紀のラグジュアリーにとっても、評価を上げるためのコンテクストを創ることがカギになりそうです。

「新型」「旧型」の対比における「新しさ」とか「旧さ」は、中身そのものではなく、文脈も含めた総合的なあり方なのだ、ということを後半の安西さんのテキストが示唆してくれます。

過去のウェブ連載は、本サイトWorksカテゴリーの「Websites」に収蔵しています。

Forbes Japanにおける連載「ポストラグジュアリー360°の風景」はこちらにまとめてあります。

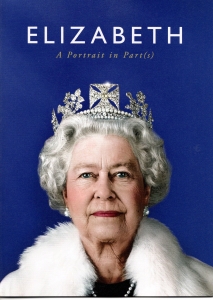

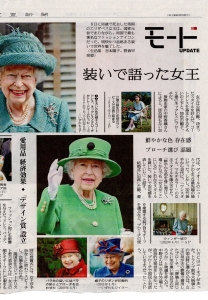

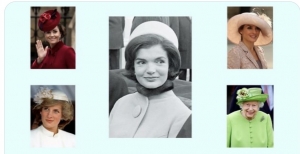

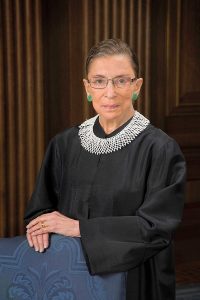

15日付読売新聞夕刊、モード欄にて、女王の装いについてインタビューを受けた記事が掲載されました。

年を重ねれば重ねるほどチャーミングになり、ますます敬愛されるようになっていくという女王のあり方はまさにお手本ですね。「老害」にならない年の重ね方は、女王に学びたい。女王スタイルは、生涯かけて作られたもの。そこには当然、受け取る側の人生に届くメッセージがあります。

インタビューを受けた記事は、本サイトWorks カテゴリー内「Various Works」の第二部、「Interview」に収蔵しています。第一部「Copywriting」の項目を下の方に行っていただくと、第二部「Interview」にたどりつきます。

ニセコのラグジュアリーを考える記事、JBpress autograph にて公開されました。

前編 「ニセコHANAZONOリゾートだから実現できる、壮大な光のアートを体感」

後編 「根源的で先進的な民主主義。ニセコに独創的なラグジュアリーが生まれる理由」

紅葉のニセコ、もう一度行きたいな!

サディ・フロスト監督のドキュメンタリー英語「マリー・クワント スウィンギング・ロンドンの伝説」パンフレットに寄稿しました。

イギリス文化、60年代、ファッション、ヘアメイク、社会改革、アパレル産業、スタートアップ、夫婦で起業、アートスクール、といったキーワードにピンとくる方々は必見の、中身の濃いドキュメンタリーです。

11月26日、bunkamura ル・シネマでロードショー。

「ココ・シャネルは私を嫌った。理由もよくわかる」、とマリーは言います。シャネルは膝は醜いもの、と考えて決して膝を出すようなデザインはしませんでしたからね。そうした思い込みに反旗を翻したのがマリーでした。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、後編が公開されました。「日本人が知らないリアルな『北欧スタイル』から考える新しい『ラグジュアリー』。

こちらでいったんフィンランドシリーズは終了です。ニセコに続き、人々の幸福感に政治が極めて重要な働きをしていることを、ひしひしと感じる取材となりました。機会があればぜひ訪れてみたい国です。

25日発売の週刊文春、森英恵さん追悼記事でコメントさせていただきました。

反骨のエレガンスで時代を切り開いた偉大なデザイナーである、とあらためて思います。

JBpress autograph フィンランドのラグジュアリー観、中編「ジェンダー平等とルッキズムからの脱却。フィンランド人の自然な付き合い方」が公開されました。

トップ写真は、©︎Visit Finland / Anneli Hongisto

第10回一青会がほぼ2年半ぶりくらいに開催されました。東京大神宮に併設されているマツヤサロンにて。

ファッション業界のリーダー(私を除く)の方々。主に経営サイドの方々です。

お食事もおめでたい席で出されるタイプの正統派のコース料理で、有意義な時間を過ごさせていただきました。

サンナマリン首相のダンス動画が話題になっておりますが。

フィンランドのラグジュアリーについて、大使館上席商務官に取材した記事を書きました。

本日より3回に分けて掲載されます。

1日目の今日は、フィンランドの幸福感とデザインの特徴についてです。JBpress autograph でお読みいただければ幸いです。

サンナマリン首相のダンス動画流出に関しては、英ガーディアン紙の反応がいちばんクールでした!モラルの是非は問わず、各国首脳のダンス映像とひたすら比較して、だれが一番うまく踊れるかという論点にすりかえてしまった記事。こういう反応、とてもイギリス的で痛快です。

日経連載「モードは語る」。ニセコ取材にもとづき、地域ブランドを支える魅力の根源を考えてみました。

「ニセコ」ブランドの根源 活発な議論、政治が担保: 日本経済新聞 (nikkei.com)

ファッションと政治は無関係、むしろ関係づけるものではないと思い込まされていた時期が長かったのですが、「メイドインジャパンのラグジュアリー製品を海外に」という議論に関われば関わるほど、土地の住民の幸福度がブランド力を支えていることに気づき、「翻って日本に住む人は??」となるんですよね。で、住民の幸福度を左右する根源にあるのは政治だということに気づいてしまう。ここでいう政治は、決して「政党」云々の政治ではありません。どれだけ民主的な話し合いがおこなわれているかという問題。「言ってもしょうがない」という絶望とは無縁の行政の話。

ニセコは人口5000人の町だからそれができる、ということはもちろんある。しかし、その小さな単位がいくつも集積することで、県レベル、国レベルの幸福度達成がめざせるのではないか?

もちろん簡単なことではない。全員が落としどころを見つけるまで何度も話し合う「民主主義のコスト」という副町長のことばが重かった。困難で、混沌としている。だからこそそれを抜けた先にある希望に価値がある。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」第20回は、観光と新ラグジュアリーの関係をテーマにしました。

「観光とラグジュアリーの未来 雪国の温泉宿ryugonの場合」

「ラグジュアリー観光議連」なるものもあるそうですが、一晩一億の世界はたしかに利益を考えるうえでは重要。ただそんな「旧型」とは別に、次世代の価値観にあう新ラグジュアリーの視点でのインバウンドを考えることもこれからは必要なのではと思い、ryugonのプロデューサーである井口智裕さんと、ディレクターのフジノケンさんにインタビューしました。

TOPのうっとりものの写真はフジノさまご提供です。(Forbes掲載のryugon写真もフジノさま。本欄のTOP以外および近辺地域の写真は中野撮影です)

MATCHAの青木優さん、ご紹介ありがとうございました。

後半を書いている安西洋之さんは、観光地の地元民の生活を切り売りして観光ネタとして見せることを「文化の盗用」になぞらえ、注意を促します。たしかに、新ラグジュアリー視点では、地元民のライフスタイルの切り売りを地元民が快く思っていないとすれば、それを消費することは避けたいところ。盲点でした。

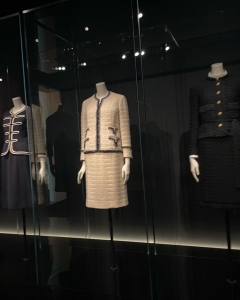

三菱一号館でおこなわれているシャネル展のレビュー、JBpress autographのウェブサイトにて書きました。

タイトルにしたことば、Guilt is perhaps the most painful companion of death. これもシャネルのことばです。あまり引用されていませんが。

罪悪感をひきずるような生き方はしたくないですが、果たせていない約束とか、「つもり」はなくても人の心を傷つけてしまったことばとか、資金不足のためにかなえてあげられなかった夢とか、心残りなことは山ほどある。

楽しかったことは忘れても、こういうことは、意外と忘れず、ふとした拍子に浮上してくるものです。

楽しかったことは忘れても、こういうことは、意外と忘れず、ふとした拍子に浮上してくるものです。 展覧会のレビューとしては書けなかったのですが、展覧会ではほぼシャネルの生きた時代に沿って作品が展示されており、いきおい、「これを作ったときには〇歳だった」「このときの愛人はルヴェルディだった」みたいなことを結び付けながら見ていました。

展覧会のレビューとしては書けなかったのですが、展覧会ではほぼシャネルの生きた時代に沿って作品が展示されており、いきおい、「これを作ったときには〇歳だった」「このときの愛人はルヴェルディだった」みたいなことを結び付けながら見ていました。

シャネルの自由奔放な栄光の壮年期を思えば思うほど、晩年の孤独と哀しみの深さも胸にせまるように感じていました。それに反比例して作品が円熟していく凄み。

シャネルの自由奔放な栄光の壮年期を思えば思うほど、晩年の孤独と哀しみの深さも胸にせまるように感じていました。それに反比例して作品が円熟していく凄み。

シャネルの人生からも感じましたが、元首相の襲撃事件の背景を知り(完全な全容ではないとしても)、ダイアナ妃のドキュメンタリーを見ると、人間の積み重ねた行動には必然的な(そうならざるをえない)帰結といった「道理」のようなものがあることを思い知らされます。

断るまでもないですが、非業の最期を必然と言っているわけではありません。狙撃犯人の背景を知り、ダイアナ妃とメディア、王室の関係を知れば知るほど、導かれる方向がそうならざるをえないようにつながっていくという、シェイクスピアの悲劇に見られるような哀切で不条理な「道理」のことを指しています。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」更新です。

今回は安西さんスタート。イタリアのドラーリという自転車(の歴史の継承)をめぐる新しいラグジュアリーの萌芽について。

これを受ける私は、あまりの完璧な世界にコメントのしようもなく(!)、マイケルブラスト、龍言、トップガンの三題伽でむりやり着地いたしました……。お時間許す時にでもご覧くださいませ。

龍言については、感激の余韻の勢いで、プロデューサーの井口智裕さんらにインタビューをしました。詳細は来月のこの連載で書きます。

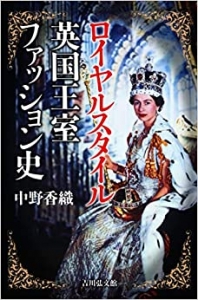

女王の多面的な魅力が満載のドキュメンタリー、本日公開です。

パンフレットに寄稿しています。

年表や家系図、主要な登場人物のリストもあり、充実した内容になっています。劇場でチェックしてみてくださいね。

日本経済新聞16日夕刊に広告も掲載されました。配給会社、イベントも多々行っており、とても力を入れています。

ABCのトークイベント(ご視聴ありがとうございました!)、ウェブメディアからのインタビュー、とZOOMでの話が続きました。ともに黒レースのインナーの上に音遊さんの赤い備後木綿の着物を着ておりました。視聴者のおひとりがTwitterで好意的に書いてくださいましたが、気分はジャポニスム時代のヨーロッパ人が着た室内着kimonoです。(本当のところ、ただ着付けが下手なので、いっそそっちを演出してみたというだけなのですが。)

Gucci CEO、マルコ・ビッザーリ氏にインタビューした記事がForbes JAPANのウェブサイトにて公開されました。

コロナ後初の来日のタイミングでの独占インタビューです。編集部のもろもろのご配慮に感謝します。

2mはあると思われるマルコさん。

社会のできごとに対し、これからの企業は「中立」ではありえず、立場を明確に表明すべき時代になっている、という言葉が印象的でした。それが従業員にとっても誇らしいことになる、と。

数年前とは激変した価値観のひとつです。新疆問題でも「ノーコメント」はありえなくなっているということが記憶に新しいですね。スポーツ選手はスポーツだけやっていればいいという時代ではなくなっていることは、大坂なおみの行動を支持するラグジュアリーブランドの動きをみてもわかる。ラグジュアリー領域は変化に最も敏感に反応し、先手、先手で動いています。

カメラマン小田駿一さん、編集は鈴木奈緒さんです。小田さんによる写真は、マルコさんが大変気に入り、公式ポートレートに採用されたそうです。(袖口のタグに注目!)

日本経済新聞連載「モードは語る」。

11日版では、エリザベス女王の「いつもの」衣裳が意味することについて書きました。「エリザベス女王の『小道具』 変化と継続を象徴」

タイトルにしたのは、エリザベス女王の名言のなかから。「正しい訓練を受ければ、だいたいのことはできるものだ」。正しい訓練。それが受けられる環境に恵まれることそのものが偉大な幸運だと思う。

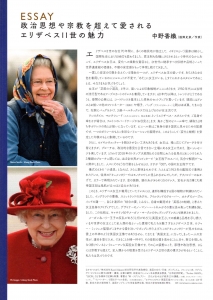

北日本新聞別冊「まんまる」発行です。またかという感じで恐縮ですが(笑)、ファッション歳時記第130回は『エリザベス 女王陛下の微笑み』に見る「女王が愛される本当の理由」。

エリザベス女王には70年間分のおびただしい量の名言があるのですが、タイトルにしたのはそのなかのひとつです。

I have to be seen to be believed.

国民から信頼されているように見られなくてはならない、という感じでしょうか。そのように振る舞い続けてきたということそのものに、信頼されるに足る絶大な根拠がある。やはり女王からは「ブランド」のエッセンスを学べます。

さて昨日、誕生日を迎えました。メッセージをお寄せくださった読者のみなさまに深く感謝いたします。イタリアでは誕生日は周囲の人に感謝する日で、自分がホストになってパーティーを開くのだそうです。私はパーティーという柄でもないので、「いちばん人に喜んでもらえて、自分もハッピーになれるのは何か?」と考えた結果、方々から頼まれていた無償の仕事をいくつか、一日どっぷり使っておこないました。この日だからこそのご恩返しとか恩送りというような感覚です。人に感謝されるためにやるわけでもないけど、結果として感謝されるのはとても気持ちがよいですね。誰かのお役に立てたと実感できるのは幸運なことです。まだまだ頼まれながらできていないこと、返さなくてはならないご恩が山積しています。心にエリザベス女王のお言葉を住まわせつつ(!)誰かのために貢献していけたら幸いです。

プラチナジュビリーの記念行事が盛り上がりを見せていますね。

初日では道路に横たわって行進の邪魔をするプロテスターたちが警官に排除されるシーンもありましたが、政治的信条として王政は認めないがエリザベス女王は人間として好き、という方もいるほどの女王人気の高さを世界に見せつける壮麗なイベントとなりました。

日本でもドキュメンタリー映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』が17日から公開されます。プレスリリースでもコメントを寄稿しています。

6月17日(金)、TOHOシネマズ シャンテ、Bunkamuraル・シネマ ほか全国公開

© Elizabeth Productions Limited 2021

配給:STAR CHANNEL MOVIES

Forbes JAPANでのポストラグジュアリー360°連載、更新しました。「『柔らかい言葉』が新しいラグジュアリーをつくる」。

デュッセルドルフで起業した、有松絞り5代目でもあるsuzusan代表の村瀬弘行さんへのインタビューからスタートしています。

後半の安西さんによる論考は、<日本の伝統文化や技術を海外にもっていく>ときに留意したいことにふれています。新ラグジュアリーの文脈で海外進出を考える方は必読と思われます。

村瀬さんは、日本の伝統文化をヨーロッパという異文脈にもちこんで、まったくコネのない土地でファッションビジネスを成功させたユニークな方です。現地の方との関係の築き方からして驚愕(のち納得)でした。

村瀬さんは新しいラグジュアリーを理解し、それを自分なりの方法で実践する方でもあります。ヨーロッパにおける「旧型」の扱いの変化の話もあり、多岐にわたり示唆に富んでいて面白いと思う。よろしかったらぜひForbes JAPANのサイトでご覧ください。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」、更新しました。

今回はスポーツとラグジュアリー、ソーシャルイノベーションの関係です。前半が安西さん、後半を中野が書いています。

余剰としてのスポーツにはもともと「ここではないどこか」へ連れていく意味があったので、社会変革をもたらす力があるのです。こちらでご高覧いただければ幸いです。

昨日はペニンシュラ東京「ピーター」で、心斎橋リフォームの内本久美子さんとビジネスランチでした。

たまたま黒×赤になりました。久美子さん着用のセットアップは「テルマ」だそうです。私はほとんど何も考えてない組み合わせになっており恐縮ながら……。トレンチコートは廣川輝雄さん作です。ワンピースとストールは「アクリス」です。ストールは非常に肌触りがよくて、最近は外出のみならず家でも(!)巻いています。

日本経済新聞連載「モードは語る」。本日は、「『赤い靴底』は商標たるか」。ルブタンが日本の靴メーカーを相手に訴訟を起こして敗訴した件について書きました。

Newspicksのコメントで書いていた内容ですが、新聞読者向けにより平たく整理し、表現もマイルドになっております。

海外では約50か国で認められているレッドソールの商標も、日本では却下されているのだそうです。「誰もレッドソールなんて知らないし、下駄底に赤あったし、赤はみんなの色だし」。ファッションにおける創造性やファッションという領域そのものがきわだって軽視されている日本においてはその通りなのかもしれませんが、ややくすぶりの残る判決ではありました。

さて。訴訟を繰り返しているルブタンはとりわけ権利にはうるさいブランドという印象が私の中でできあがっており、新聞記事の写真もルブタンのものは避けました。ルイ14世の肖像画はウィキメディアコモンズより。著作権フリーです。

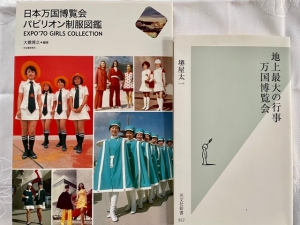

関西電力オウンドメディアWith Youの中で、大阪万博のファッションについて書きました。

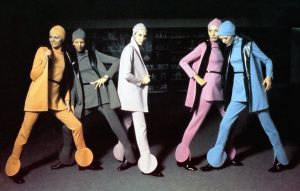

ユニフォームのデザイナーたちは、当時の新進気鋭、いまの大御所。世界から注目を浴びるイベントのユニフォームは、こちらが好む好まざるにかかわらず、国民のアイデンティティになんらかの形で貢献していますね。デザイナーの果たす公的役割は、意外と大きい。

こちらからご覧くださいませ。

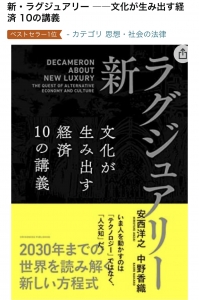

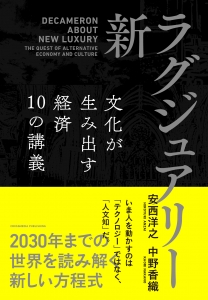

28日発売の新刊の見本が届きました。当初、デザイナーさん提案の黄色に、「これは日本では安売りのイメージと結びつく」と意見したのですが、その後、いくつかの検討段階を経て、この「攻めの黄色」「未来の幸福の黄色」を、安っぽくならない洗練された色調で仕上げていただいた次第です。

内容もこの2年間の発酵段階を経た濃いもので、読み応えのある310ページになっています。

次の社会、次の経済のあり方を考える視点を提供しています。アマゾンのカテゴリー「思想・社会の法律」部門で依然、ベストセラーを獲得しています。

私のパートにおいては、イギリス文学、ダンディズム史、ファッション史、内外のモード事情……とこれまで研究してきたことを総動員して「新・ラグジュアリー」論に結集させました。逆に、40年ほど前の純粋な文学論の研究がラグジュアリーを分析するヒントを与えてくれたことに今になって気づいています。やってきたことが、とても長い時間をかけて、当時は思いもしなかったところで活きる。「こんなこと、何の役に立つのか?」とくさらず即効性を求めず、プロセスに真剣に取り組むことが、いつの日かそれが予想もしなかった報酬となって降ってくる。多くの仕事において必ずそういうことがあります。自然界の摂理のようなものだと思う。ガウディの言葉を借りれば「神は急いではいない」のです。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」更新しました。

今回は「関係価値とラグジュアリー」について。

ホストとゲスト 「関係価値」とラグジュアリー | Forbes JAPAN(フォーブス ジャパン)

インスピレーションの源となってくださったのは、ラグジュアリー講座Letters From Nowhereの受講生の方々です。この講座では講師と受講生の間に「上」「下」関係なく、フェアに議論が交換されていました。今回、紹介させていただきた宇宙エンジニアの村木さん、資生堂の鈴木さん、アイコーポレーションの菊地さん、ありがとうございました。

他の受講生の方々も素晴らしく知的で自由な発想の持ち主ぞろいで、想像力を刺激されました。あらためて敬意と感謝をささげます。

「婦人画報」本誌掲載の記事が、ウェブに転載されました。

ご高覧くださいませ。

この瞬間にもウクライナとロシアで起きていることを注視し続け、人々に心を寄せています。

世界平和を祈りつつ。

北日本新聞別冊「まんまる」、連載ファッション歳時記第126回は「宇宙から帰還したカウボーイハット」。

Forbes Japanでも紹介しました村木さんのお話を、別のアプローチで書いています。

すっかり宇宙視点でモノを見るようになったこの頃。「視点を変える」と見慣れたものも少し違う見え方をしてきます。

洋服のお直しの「心斎橋リフォーム」の副社長、内本久美子さんにしばしばドレスを作っていただいているご縁で、同社パンフレットにコピーを書かせていただきました。

久美子さんはほんと、仕事が早くて的確なのです。ますます店舗も増えていますね! ご同慶の至りです。捨てる前にリフォームを考えるの、ほんとおすすめです。

いまは30年前に買って一度も使っていなかった和装用のバッグを洋服用にリフォーム(表地の張替えがメインです)してもらっています。どんなものに生まれ変わるのか、楽しみです。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」更新しました。

今回は、ソニーの宇宙ビジネスとラグジュアリーの関係についてです。

宇宙エンジニアにして宇宙哲学者でもある村木祐介さんに取材をしました。前半を安西さん、後半を中野が書いています。「スフィリズム」「スペーシアン」などの宇宙哲学用語も新しい視点を与えてくれます。

Forbes 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」更新しました。

写真は、アポロ11号月面着陸ミッションです。©NASA

安西洋之さんがリーダーシップをとるLetters from Nowhereの講座に参加してくださっている「受講生」(と呼ぶにはあまりにもレベルが高い方なのですが)のひとりに、JAXAとSony で宇宙開発に携わっている村木祐介さんという方がいます。

昨日、安西さんとともに、村木さんにソニーが来年から始める宇宙プロジェクトについてZOOMでインタビューしました。視点が限りなく高くなり、世界観が転覆するくらいおもしろい哲学的な話になりました。まだ感動さめやらずですが、次回のForbes の連載で村木さんのお話を一部紹介します。

宇宙はいまのところ、究極のラグジュアリーを考えるのに最高の「教材」かもしれません。

北日本新聞別冊「まんまる」2月号が発行されました。帝国ホテルお「サステナブル・ポテトサラダ」とラグジュアリーの関係について書いております。

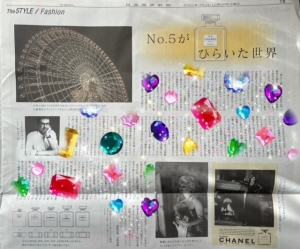

本日の日経The STYLE で生誕100年を迎えたNo. 5論を書きました。

なぜ一つの香水が100年トップセラーであり続けることができたのか?

半年前にご依頼をいただき、シャネル本社にもインタビューを重ねて360°からの究極のNo. 5論を目指しました。

シャネルのアニバーサリーイヤーの今年は、映画にユリイカに名言カレンダーにとシャネル関連の仕事がほんとに多かったのですが、最後をこの仕事で飾ることができてココにすこしは恩返しできたかな。

それにしても大変な仕事だった…。2000文字程度の紙面ですが、なにげに半年分の涙と汗の結晶です。

よろしかったら本紙ご覧くださいませ。

読売新聞連載「スタイルアイコン」、第125回はサラ・ジェシカ・パーカーです。

10年続いた連載も、今回で最終回です。長年のご愛読に心より感謝申し上げます。

誰が何を着てどんなことを話してどのような人だったのか、みたいな話はもう卒業しようと思います。本にもならない10年の連載。いったい何をしていたんだか……。他人のことはもう十分研究しました。ありがとうございました。

本日付けの日本経済新聞「モードは語る」は、アニヤ・ハインドマーチが新しくリリースしたユニバーサル・バッグについてです。

エコバッグ創案者による、エコバッグのバージョンアップ。というかカテゴリー新設。代用、代替という発想から一歩脱すると、新たな視野が見えてくる(かもしれない)。

Forbes のポストラグジュアリー連載、更新です。今回はラグジュアリーとマナーとの関係。

連想されがちな「ファーストクラスのなんたら」とか「一流のどうたらこうたら」とは全く次元が違うアプローチです。前半が安西洋之さんで想定外の視野からの問題提起。後半を中野が英国紳士文化の視点から書きました。

こちらでご覧くださいませ。

また、これまでの連載がすべてまとめてアーカイブとして整理され、公開されました。「ポストラグジュアリー360°の風景」、まとめてどうぞ。

ミス・ユニバースのコスチュームにつき、NewsPicksでコメントを求められたので書いてみました。転載します。

ミスコンなんて今の時代、完全にマイナーでマニアックなお祭りであって(それはそれで時代にふさわしい、いい位置)、だれも国家の威信なんてそこに感じていない。だからマジめに抗議するような対象ではない。マンガチックな世界だよというメッセージだからこそ着物の「正しい打ち合わせ」なるものをあえて外しているんでしょう。

せっかくここまでやるなら、いっそJOJOの空条徐倫風に、想像力の限界を突き抜けて過激に炸裂するものが見たかったです。むしろ、それもまた「日本」だった!と思い知らせてくれる(笑)。もはやマニアなコスプレイベントに遠慮は無用!

*Jojoの衣裳解説の仕事をしました。来年2月に発売予定です。

婦人画報フォーマル連載 Vol. 26 「フォーマルウェアの未来」。

連載開始と同時にコロナ禍が始まり、コロナ禍でフォーマルウェアを考えるというハードルの高い仕事でした。いったん今回で最終回です。2年間のご愛読に感謝します。編集部のみなさまにも感謝申し上げます。

北日本新聞別冊「まんまる」連載「ファッション歳時記」、第124回「ブレスレスなドレス」。

先日の「Yomiuri Executive Salon」の講演で着用したドレスにまつわるドタバタです。一年の終わりということで写真掲載もご寛恕のうえご笑覧ください。

JBpress autograph 「モードと社会」第21回は、「革新的なコラボで西陣織を復活させた老舗『細尾』 細尾真孝の原点』です。

こちらは何年か前にミキモト本店で行われた「日本の織物」の展示でお会いしたときの細尾さん。日本各地の希少な織物の研究もされています。繊維といえどもR&Dなくして発展なし、と教えられます。

Forbes Japan 連載 「ポストラグジュアリ―360°」第12回がアップされました。「今年話題の2ブランドから考える、ラグジュアリービジネスの行方」。

前半では中野がCFCLを通して「コンシャス・ラグジュアリー」を考え、後半では安西洋之さんがクチネリを通して「ヒューマニティ」を考えております。

横浜三渓園で開催中のショーメ×日本の三名匠の記事が公開されました。

展示期間が短いので、ぜひお早めに。

交通不便なところですが、夜はライトアップもきれいで、帰途はついでに中華街でお食事というコースなどいかがでしょうか。

何度もアップしておりますが、晴れ渡った横浜は、昼も夜も最高にきれいです。

本日付けの日本経済新聞連載「モードは語る」は、「スーツと着物に自由を」。

「音遊」を展開する宮田真由美さんに取材しました。横浜高島屋でポップアップを展開中にお話を伺いました。

日本の伝統工芸に対するエンパワメントも担っています。

和男師のベルトを作るのは、宮田さんの夫君です。

音遊をご紹介してくださったのは、のぶさんこと関西学院大学の井垣伸子教授です。紙面にものぶさんの写真を掲載させていただきました。この備後木綿の着物、あまりにかっこよくて、私も同じものを購入しました! ベルトはさすがにちょっと違うものを(笑)。 身長、袖の長さ、身幅に合わせて作ってくださいます。届くのが楽しみです。

記事はこちら。

婦人画報フォーマル連載Vol. 25 「大人の女性に必要な『5着のコート』とは?」。

5種のコートの起源や込められた意味を解説しました。メンズでは定番的手法ですがレディスでこれを書くのはレアかも。

レディスの場合、原型からあまりにも変形、失礼、進化しているのでもはや起源が意味をなさないからでしょうか。いずれにせよメンズ由来、なかでも軍服由来は多い。このなかではトレンチとピーコート。婦人画報公式ホームページでご覧いただけたら幸いです。

読売新聞連載「スタイルアイコン」。コーンウォール公爵夫人カミラの回です。

悪女と見られていた彼女も、英国ブランドのローヒールの靴の売り上げに貢献するほど好感度を高めています。粛々と公務を果たしてきた年月の重みを思います……。

「イノベーターで読むアパレル全史」よりココ・シャネルの章、「じんぶん堂」にて紹介いただきました。ありがとうございます。

出典ほか、これまで関わってきたシャネル本のアマゾンリンクを以下に並べておきます。雑誌やパンフレットの寄稿を含むとおびただしい量の原稿をシャネルについて書いてきたなあ。いくつかはWorksのアーカイブに入っているのでご参考になれば幸いです。

ちなみに、シャネルブランドと、歴史的偉人としてのガブリエル・ココ・シャネルの評伝とは、ビジネス上、全く関係がありません。名言カレンダーのアマゾンレビューに「シャネルマークがないから、この人が誰かわからない」というクレームがありましたが、シャネルブランドとは関係のない、歴史的人物シャネルその人についての出版物なので、ブランドマークも関係がないのですよ。

シャネルブランドの広報出版物ではない独立した出版物であるからこそ、著者としては(もしかしたらブランドにとって書いてほしくないことでも)自由に書ける、ということがあります。実際、「シャネル、革命の秘密」に書いてあることをある女性ファッション誌に書こうとしたら、ブランドへの忖度からか、削除を求められたことがあります。結果として、ファッション誌にはブランドの提灯記事ばかりが掲載されることになります。まあ、それはそれ、そういう広告的世界だと了解してファンタジーを楽しめばよいだけですね。それぞれの世界には、それぞれの論理や都合があるものです。

(ファッションの近現代史を50人のイノベーターを通して解説。巷に流通するファッション用語や固有名詞がなにがなんだかわからないので手がかかりがほしい、というビジネスパーソンにも好評です。電子書籍版も出ました)

(セルフラブをテーマにしたシャネルの名言カレンダー。監修という形でJTBパブリッシングに協力させていただきました)

(シャネル特集冒頭で、鹿島茂さんと対談しています。シャネルを通して見る20世紀の精神史)

(監訳という形で携わりました。女性誌が削除を求めるシャネルの不都合な真実も描かれます。今から見ればどうってことないことばかりなのですが)

23日付の日本経済新聞夕刊「モードは語る」は、「石」のラグジュアリー化について書きました。

電子版ではこちらからお読みいただけます。無料会員も登録すれば10記事まで読めるようです。

さざれ石、もう一回アップしておきますね。くどいですが、「さざれ石が巌となる」具体的なオブジェとの出会いは、今年のベスト10には入る衝撃でした。

あっという間に10月も最終週になりましたね。セネカの「人生の短さについて」を地で生きるような生活(細かい仕事ばかりで忙しく、最も大切なことにエネルギーがまわらない)にほとほと嫌気がさしてきました。少し時間はかかりそうですが、これを何とか軌道修正したいものです。

婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 24は、ジル・バイデン博士です。

史上初の有職ファーストレディとして多面的に活躍するジル博士は、装いにも賢さを感じさせます。こちらからお読みください。

それにしてもオリンピックでの来日中にはどの媒体もインタビューしていなかったのでしょうか? (私が見落としただけ?) せっかくの機会、もったいない……。

北日本新聞別冊「まんまる」11月号が発行されました。

鳥丸軍雪さんインタビュー、スピンオフです。JBpress autographのテーマから外れてしまった「エイジレスの秘訣」について、伺ったことを記事にしました。

ロンドン在住の鳥丸軍雪さんにロングインタビューした記事が、JBpress autographのウェブサイトにて、今日から3回に分けて掲載されます。

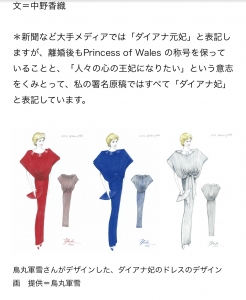

軍雪さんからは、貴重なデザイン画はじめ、たくさんの写真もご提供いただきました。

ありがとうございました。

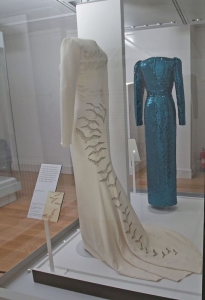

前編は、ダイアナ妃のドレスを作ることになった経緯と、人種差別、試着場面での秘話など。

Forbes Japan の記事、後半も公開されました。「ユナイテッドアローズ栗野宏文が『農業』に注目する理由」。

Forbes Japan 「ポストラグジュアリー360°」第10回は、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文さんをお招きしての鼎談です。「きらびやかなラグジュアリーの終焉とLVMHという才能探し」。

LVMHプライズの話は栗野さんにしか語れない。日本発、世界へ飛び立つラグジュアリービジネスをお考えの方はぜひご一読ください。本日は前編の公開です。後編は明日、公開されます。

今年3年目に入った国島のThe J Shepherds のプロジェクトを、専門家ではない方にもわかりやすいように解説しました。The Rakeのオフィシャルページです。

これまで廃棄されていた羊毛を日本中からかき集め、ツイード生地としてオーガニックなプロセスで製品化しています。大きなビジネスにはまったくなりませんが、牧羊業を守ることにつながっています。ワインのように毎年、風合いが異なる生地なんてロマンティックではありませんか?

メイドインジャパンの生地がイタリアやイギリスの生地と比べて蔑まれていた(ホントです)のは一昔前の話。近年、目覚ましい洗練を遂げています。価格のつけ方、自分たちの製品に対するプライドの持ち方、ほんの少しの見せ方の違い、というところが案外、大きかったと思います。海外ブランドも実はひそかに使っている日本産の生地。これをいっそう世界に通用するラグジュアリーとして「育てていく」ことができるのも消費者の力だと思います。

婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 23 「ダイアナ妃が外交ドレスに込めた思い」。

こちらから全文をご覧くださいませ。

鳥丸軍雪さんにインタビューした最新の内容も一部盛り込んでいます。

軍雪さんのみにフィーチャーした記事は、別に近日中に公開予定です。こちらもどうぞお楽しみに。

北日本新聞別冊「まんまる」発行されました。

ファッション歳時記No. 121 「失敗から発展するご縁もある」。

はい、というわけで11月のキモノドレス@国立能楽堂に向けてシェイプアップ中です……。

ノエル・カワードの古典的戯曲『ブライズ・スピリット』をアップデートした映画が10日より公開されます。

JBpress autograph の連載「モードと社会」第17回で見どころを解説しました。よろしかったらご覧ください。

1930年代の「ハリウッド志向のイングリッシュネス」を表現したアールデコ建築、ファッション、インテリアは眼福です。

こちらからご覧くださいませ。

日本経済新聞連載「モードは語る」。

28日付では、鈴木健次郎さんに取材したパリのスーツのエレガンスについて書いています。

電子版は、こちら。

フランチェスコ・スマルトが圧倒的な技術力を示すためにフィッシュマウスのバリエーションを120も開発したと聞いた時に、19世紀のMノッチの意味が腑に落ちました。テイラーの技術力を示すための襟。

人はどこかで自分の力を示したい。テーラーの場合、その一つが襟なのですね。

まんまる9月号発行です。「ファッション歳時記」N0. 120 「今日の絶望」、明日の希望」。

ニュースを見ていると、政界・経済界からインフルエンサーまで、日本のモラルが底なしにひどくなっているようで絶望します。

とはいえ他人を批判できるほど自分自身が「役に立つ」ような存在でもなく。もはやあきらめを通り越し、自分ができる範囲のことから、謙虚に淡々と行動していくのみです。

婦人画報.jp 「フォーマルウェアの基礎知識」 Vol. 22をアップしました。

「フォーマルを格上げする『帽子』 ファシネーターやピルボックスをご存じですか?」

顔回りの印象を決定づけるアイテムだけに、もっともバリエーションが豊かなアイテムです。

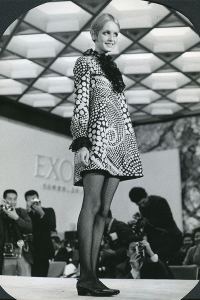

1965年8月11日はテイジンエルがミニスカートを発売した日。

ブレイクするのは二年後、ツイギーの来日がきっかけになります。

Flash 「今日は何の日」でコメントしました。

公式サイトでご笑覧いただけたら幸いです。

FRaU のラグジュアリー対談連載 vol 15は、アウトドアブランドです。「ラグジュアリーの原点に自然あり! 『憧れの人生の過ごし方』がここに」。

スノーピーク、パタゴニアの躍進の背景にあるものは。

FRaU公式サイトでご覧いただければ幸いです。

あーそれにしてもグランピングに行きたい……

昨日に引き続き、鈴木健次郎さんのインタビュー、中編です。

フランスの税制、労働争議はじめ、生々しい経営のリアリティを語ってくださっています。

一着110万のスーツを作ってもなぜ利益が出にくいのか?

フランスでビジネスをするということはどういうことなのか。衝撃のお話が続きます。

JBpress autograph のウェブサイトでご覧くださいませ。こちら。

JBpress autograph 連載「モードと社会」第14回は、パリのテイラー、鈴木健次郎さんのインタビュー記事です。

コロナ後のパリのテイラリング事情について、三回に分けてお届けします。

前編はこちらから。「衝撃告白!フランスNo.1 テーラー、鈴木健次郎の闘い」(前編)

私が当初予想もしなかった衝撃のお話がありました(とくに明日以降)。きれいごとなしの生々しいリアリティ。日本のテーラーさんもぜひご覧くださいませ。

撮影は山下英介さん、撮影協力はザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町です。みなさまありがとうございました。

17日付の日経プラスワン、「なんでもランキング」は、ファッションの歴史クイズです。

僭越ながらアドバイザーを務めさせていただきました。

クイズの目的は、幅広い読者層にファッション関連本を手にとってもらうこと。担当の堀聡さんのご奮闘の賜物です。

電子版では、本紙に掲載されていない皇室ウェディングドレスの話題も載っていますよ。 本紙とウェブ、両方でお楽しみくださいませ。

ファッションディレクターの干場義雅さんが新刊を出版。「これだけでいい男の服」(ダイヤモンド社)。

序文で、私がGQ Japan に寄稿したエッセイの一部を引用してくださいました。

光栄です。ありがとうございます。あらためて、ご出版おめでとうございます。

ちなみに、チャールズ皇太子に関するエッセイ全文はこちら。

北日本新聞別冊「まんまる」連載「ファッション歳時記」が、10周年を迎えました。

読者のみなさま、関係者のみなさまに感謝します。

日本経済新聞「モードは語る」。

本日は打掛を500点収集している方のことを書きました。

彼女はもう高齢で、打掛が海外に売られて散逸し、伝統技術が廃れてしまうことを危惧しています。

刺繍針を作る職人はすでにいなくなりました。もうあまり時間がありません。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」 第7回はラグジュアリーに必ずついてまわる本物と偽物をめぐる話です。

前半を安西洋之さん、後半を中野が書いています。(奇数回が安西さんスタート、偶数回が中野スタートです)

Forbes Japan website にてご覧くださいませ。

「グリード ファストファッション帝国の真実」、6月18日より公開です。

©2019 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND CHANNEL FOUR TELEVISION CORPORATION

映画には多少誇張もあるものの、2000年代のファストファッションの愚行がなにをもたらしたのかは、知っておきたい。

公式ホームページでは11人のコメントが紹介されています。

JBpress autograph 「モードと社会」第13回。ブルネロクチネリ表参道店とクチネリの哲学について書いています。

本文にも書いていますが、地下には「服を売っていない」贅沢な文化的スペースがあるのです。

以下、本文に詳細に書いておりますので、私が撮ったスナップ(という言い方も古くなったね)の写真集です。

ソロメオ村の様子も映像で見ることができますよ。

「趣味の良さ」を伝えるライブラリ。

日本のアーチストも支援します。定期的にアーチストの作品が変わります。

「クチネリの家」というだけあって、ところどころに本やチョコレートが置いてあり、ちょっと休めるようにできている。パートナーの試着を待ってる夫(妻)などにウケそうですね。

イタリアからもちこまれた家具にクチネロの服がよく映えます。詳細は本文。

忘れたころに服が登場。中はオペラニット。職人の創造性が炸裂しています。

ベランダに出て休むことも。この時期のアペリティーボは気持ちがよさそうですね。コロナ後になりますが。家具はすべてイタリアから持ち込まれています。

婦人画報フォーマルウェア連載Vol. 19は、「英国王室メンバーが『喪のフォーマル』に込めた思い」です。

ジュエリーや勲章で、故人へのセンチメンタルな思いや敬意を表現していました。「意味」にあふれた喪のフォーマルです。個を徹底的に消そうとする日本のスタイルとは、対極にありますね。

JBpress autograph 連載「モードと社会」第12回。

ガイ・リッチー監督「ジェントルメン」の紹介です。「英国紳士のジェントリフィケーション」。

キャラクターの着るコスチュームの話から、ジェントリフィケーションの解釈まで。こちらからどうぞ。

〇震災から10年ですね。

あの日、ヘリに乗って津波を撮影した記者の思い。翌日、ヘリから助けを求める人々を見てしまった記者が背負う十字架。こちらの記事が胸に迫ります。昨日公開されたこのインタビューも。津波映像を撮影した記者はNHKをやめ、アートの世界にいることを知りました。

〇北日本新聞まんまる4月号発行です。

ファッション歳時記Vol. 115 「ジュエリーには、詩情を」。

富山発ジュエリーのご健闘をお祈り申し上げております。

〇しつこく英王室の話で恐縮です。女王のコメントの原文が確認できたので。

“The whole family is saddened to learn the full extent of how challenging the last few years have been for Harry and Meghan. The issues raised, particularly that of race, are concerning. While some recollections may vary, they are taken very seriously and will be addressed by the family privately.

“Harry, Meghan and Archie will always be much-loved family members.”

日本の新聞の英訳ではニュアンスが伝わってないところもありました…。

“While some recollections may vary, “ 「いくつか記憶が異なるところもあるが、」。この一言、この表現。効いています。

Men’s Club 4月号に寄稿したジャケットのルーツと変遷の話が、Esquire のウェブサイトに転載されております。こちら。

こんなに早くウェブに記事が転載されるようになったのであれば、ますます雑誌を紙で出す意味を鮮明にしなくてはならないのでは。

仕事の企画のために読んだ本。図版が豊富、メニューも興味深い。王室史を食卓という角度から見ることができて楽しい。英国ファン、王室ファン、お料理ファンにもおすすめ。

かつて、パイの中から生きた鳥が飛び出すという趣向を凝らした料理があったという。仔豚の頭と鳥の体を縫い合わせた料理も。「コックと泥棒、その妻と愛人」という映画のラストシーンを思い出した……。

日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。本日は、山根大輝さん(29)が手がけるサクラ・マグナの香りについて書いております。

山根さんは、「パルファン・サトリ」の大沢さとりさんのお弟子さんのひとりです。

クラブハウスで公開インタビューさせていただいた内容を反映しております。お聞きくださったみなさま、ありがとうございました。

日経夕刊がお近くにありましたら、ご覧くださいませ。電子版はこちら(有料会員のみですが)。

「満開の夜桜はむしろ、こわい」という山根さんの言葉に、目の曇りを払われた思い。桜が可憐ではかなくて、というのは偏った刷り込みかもしれませんね。

日本の桜の花そのものには、香りがほぼありません。これをどのように解釈し、においを与えるのか? ここに調香師が詩人に匹敵するアーティストになりうるカギがあります。

それにしても、最近、ビューティーやファッションの分野で面白いことを仕掛けている人の中には、29歳男性、という方が多いな。頼もしいことです。

JBpress autograph 「モードと社会」更新しました。

「おしゃれの先生は77歳」。20代の男性が77歳に弟子入りしているユニークな現象を取材しました。まずは前編で概要を紹介します。背景を徹底考察した後編は、明日、公開です。こちら。

婦人画報4月号発売です。ファッション特集で解説しました。

「陽の光が似合う服」の時代へ。本誌は桜ムード満開です。ぜひご覧になってみてくださいね。

?The Playhouse のBeneにて、British Royal Breakfast.

ケンブリッジ公爵夫妻ご結婚の当日の朝、バッキンガム宮殿で提供された朝食を、Bene のシェフとBLBG社長の田窪さんがアレンジして再現しました。

休日ブランチとはいえ、けっこうなボリューム。

子羊もとても柔らかくておいしい。がっつりと朝からエネルギーチャージ。

このあたりになると完食は厳しかったです。お腹いっぱいで大満足。

プリンスホテル東京シティエリアのマーケティング川村さん、マーケティング統括支配人の林さん、東京シティエリア統括総支配人の武井さん、総料理長の三浦さんとご一緒させていただきました。(感染症対策がばっちりおこなわれた空間でした)

休日ブランチの社交はいいですね。さらっと明るく終わり、話題も建設的で、一日が長く感じられてトクした気分になれる。夜の社交に代わる新しいスタイルとして定着してほしいな。

25ans 4月号発売です。ご結婚10周年を迎えたキャサリン妃特集。「プリンセスの強さ」というテーマで解説しました。

キャサリン妃のしなやかで静かな強さ、あやかりたいこの頃です(←疲れている…笑)。私が私がと主張せず、だからこそ周囲の自発を促し、よい方向に感化してしまう強さ。こういう強さを身に着けていきたいものです。

昨夜はリベルタ・パフュームの山根大輝さんにクラブハウスで公開取材をさせていただきました。プレタラインの香水「サクラ・マグナ」が糸口でしたが、日本文化の解釈が斬新なうえ、ミレニアルズの考え方もよくわかり、未来への希望を感じた取材でした。来月初めの日経連載に書きます。ありがとうございました。

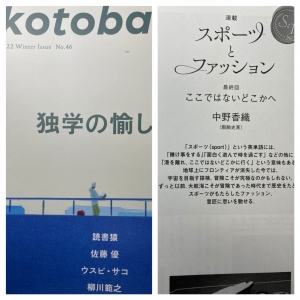

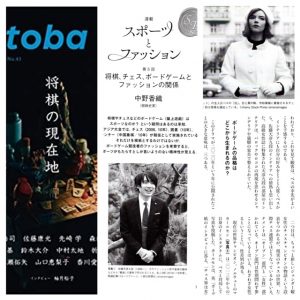

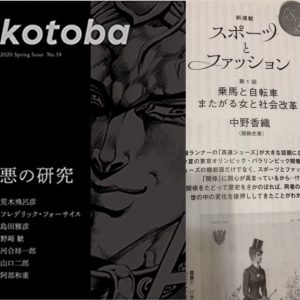

3月5日発売のkotoba。予約受付が始まっております。特集「将棋の現在地」です。連載「スポーツとファッション」で佐藤天彦九段のファッションにも触れております。

〇GQ4月号、本日発売です。

チャールズ皇太子の最新の社会貢献情報を盛り込みました。

(Click to amazon)

〇Men’s Club 4月号、本日発売です。

ジャケットのルーツと変遷を解説しました。バーニーサンダースの「あの」ジャケットからライダースジャケット、ディナージャケットにいたるまで。通底するのは「太郎さん」感。

本誌でご覧いただければ幸いです。

〇明日は25ans 4月号発売です。ケンブリッジ公爵夫妻ご結婚10周年を記念した特集で、キャサリン妃の功績について解説しています。

〇3月1日は婦人画報4月号発売です。今春のトレンド、リラックスした昼間のドレスアップについて解説しました。メンズトレンドではこれを「ホーマル(ホーム+フォーマル)」と呼んでますね。笑

〇集英社クオータリー、kotoba も3月5日発売です。特集は、将棋。連載「スポーツとファッション」ではボードゲームとファッションについて書きました。

そのほか、源氏名での連載記事掲載の雑誌も発売中です。お楽しみいただける記事がありましたら幸いです。

〇渋谷スクランブルスクエアにあるラウンジ、ちょっと驚きのコスパと快適さでした。

1時間1000円で高レベルのドリンクとナッツなどのスナックがフリーでついてきて、海外誌を含む雑誌も読み放題。1500円でアルコールも飲み放題になる。

一人作業に適したスペースもたくさんとってあり、混雑さえしなければ、ですが、使い勝手あります。適度な品位のある雰囲気をがっちり保って、飲み放題居酒屋にならないよう、維持していただけるとありがたいですね。

特集「Fashion Hacks 2021」のなかで「チャールズ皇太子の服装術」について書きました。

プリンス・オブ・サステナビリティからプリンス・オブ・ジ・アースへと進化する皇太子の最新事情をたっぷり盛り込んでおります。チェックしてみてくださいね。

これまでもそうだったのですが、装いがその人の言動や哲学とどのように連動しているのかがますます重要になっているように思います。表層のおしゃれテクニックでなんとかなった気になっても、すぐに虚栄心の底が見えてしまう時代になっています。ごまかしがきかないことが実感されてきたゆえか、とりわけ起業家界隈では、「いい人」が増えてきたような気がする。笑

Forbes 連載「ポストラグジュアリー360°」。第三回目です。

「バッグも香水も下着も、世界で生まれる新しいラグジュアリー」。安西さんスタートの回で、前半に安西さんがヨーロッパの動きから具体例を、後半に私が日本の起業家の例から具体例を3例、紹介しています。

コングロマリットに制圧されていない国は、この「戦国時代」において、ラグジュアリー起業を世界に送り出すチャンスを手にしています。

鮮やかな快晴。近所から撮影した昨日の空です。

〇Precious 掲載のサンナ・マリンについての記事が、ウェブ版にも転載されました。こちらです。

こんなにすぐにウェブに転載していると、本誌を買わなくなる人がますます増えていくのではと心配したりするのですが、大丈夫なのでしょうか。実際、私もdマガジンでこと足りるので、雑誌本体をめったに買わなくなっています。コロナ期に入ってからは美容院も歯医者さんも雑誌を置かなくなりました。数年後には、紙の雑誌は存続していたとしてもかなり少数派になり、広告に頼らない別次元のメディアになっていそうな気がします。

〇私はひごろ決断がおそろしく速いほうですが、いま2週間ほど決断できずにぐずぐず引き延ばしている案件があり、まあ引き延ばしたって何のメリットもないのですが、「決められないストレス」甚だしく、近所のお寺に決断の後押しをお願いに行くの巻。

一晩明けても決められない。笑

器用貧乏を英語で表現すると、Versatility seldom pays off. (←いまここ)

2月に穏やかなお天気が続くことは、本当にありがたいです。良い週末をお過ごしください。

婦人画報.jp 「フォーマルウェアの基礎知識」。Vol. 16は歴代ファーストレディの就任式の装いを糸口に、彼女たちのファッションレガシーを解説してみました。こちらです。

北日本新聞別冊「まんまる」3月号が発行されました。

連載「ファッション歳時記」第114回は、「ファッションゲームを無意味にした上院議員 ファッションでチャンスをつかんだ桂冠詩人」です。

バーニー・サンダースとアマンダ・ゴーマンのファッションにまつわる話です。

There is always light. If only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.

アマンダはスーパーボールのハーフタイムショーにも登壇。詩人がロックスターのように扱われるって希望がもてる。

Amanda Gorman. Photo by Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II. From Wikimedia Commons.

日本のラグジュアリーを紹介していくFRaUの連載。前原光榮商会の傘の巻です。

ビニール傘全盛の時代になぜこんな傘をもつのかといえば、抵抗なのです。

効率至上主義の論理にとりこまれないための人間としての矜持というか。

使い捨て傘は環境保護の観点からも問題多いよ。持つなとはいわないけど。私も利用するし。ただ、捨て方に気をつけよう。

こちらからどうぞ。

6日付日経連載「モードは語る」は、フェムテックな下着ビジネスの盛り上がりについて書きました。電子版はこちら。

取材に応じていただいた山田奈央子さん、ありがとうございました。

最初の三年間は厳しかったけれど、地道な努力が結果に表れてきたのがその後です、と誰もが言います。がんばれ女性起業家。

土曜日は仕事が予定よりも早めに終了したので、日比谷公園でしばしの休息。

松本楼のテラスですっかり日光浴もできました。

ステーキサラダ。どこか昭和的懐かしさを感じる味や盛り付け。

よい日曜日をお過ごしください。

JBpress autograph 「モードと社会」。

アンリアレイジの森永邦彦の初の著書「A to Z アンリアレイジのファッション」のレビューです。こちらからどうぞ。

前衛的な作品を作る彼の、意外なまでの「古さ」にやられました。次の時代を開くカギは、こんな「古さ」にあるのかも。

書籍はこちら↓ (Click to amazon)

婦人画報.jp フォーマル連載Vol. 15 「ロイヤルスタイルに見る、エレガントなコートの装い」。

モナコのシャルレーヌ妃、スウェーデンのヴィクトリア皇太子、スペインのレティシア王妃、ベルギーのマチルド王妃、オランダのマクシマ王妃、ヨルダンのラーニア王妃。

こちらからどうぞ。マンネリになりがちなコートスタイルのご参考例に。あるいは王妃たちの競演を目の保養に。

王妃たちのお足元は、豪雪に悩まされているみなさまにはシュールに見えるとは思いますが。

大雪のお見舞いを、重ねて申し上げます。

本日付の日本経済新聞The STYLE

コネリーのオビチュアリーとして「英国のブランド ショーン・コネリー」を書いています。

1か月以上前から原稿を送っていた渾身の記事で、校正ゲラを、おそらく20回くらいやりとりして、絶対にミスのないよう、ぎりぎりまで神経を使いました。The STYLEの今年の最後を飾り、コネリーへ捧げる完成度の高いページとなるはずでした。

なのに、一点、とんでもなく基本的な誤植が。

なぜこんなことに。日曜朝の一点の曇りもない快晴が落ち込みをさらに加速させます。調子に乗っていると天罰が下る、というような、冷や水を浴びたような朝。

(気を取り直し)。

「フォーマルウェア」となるべきところが「フォーマルウエアア」となっています。途中の校正では大丈夫のはずでしたが、改行などで最後、レイアウトを整える時になにか間違いが起きてしまったものと思われます。出てしまったものは戻しようがない……。

読者の皆様にも、お見苦しいものを見せてしまい、心よりお詫び申し上げます。ショーン・コネリーにもお詫びしてもしきれない。

今日は一日、追悼を兼ねて喪服を着て過ごします……。

Forbes にて新連載が始まりました。

新しいラグジュアリーを作るためのロジックを構築していく連載です。

ミラノのビジネスプランナー、安西洋之さんとの共同連載で、毎回、両者で書きますが、リードを交替します。初回は安西さんリードで中野は後半に書いています。

今年の6月から、ビジネス界の有志10人ほどでラグジュアリーの勉強会を重ねてきました。その成果をじわじわと公表していこうと思います。

AIにはできない技能をもつ職人が尊重され、調和のとれた環境のなかでひとりひとりが価値を感じながら生きることができる、ラグジュアリーが尊重される次の社会目指して。ポエムではないロジックで、新しいラグジュアリーを作ろうという人を応援します。

Forbes Japan のウェブサイトでご覧くださいませ。

勉強会の主なメンバーは、次の方々です(あいうえお順)。

クラシコムの代表、青木耕平さん。ボストンコンサルティングの岩淵匡敦さん。日本経済新聞The Style編集部の太田亜矢子さん。Forbes ウェブ版編集長、谷本有香さん。静岡大学大学院准教授の本條晴一郎さん。TooTの社長、枡野恵也さん。セント・マーチン美術大学出身後、ロンドンのセントマーチン美術大学を卒業後デザイナーとして活躍する松原優子さん。マザーハウスの副社長、山崎大祐さん。医師でアートコミュニケーターの和佐野有紀さん。ひと月に一度のZOOMですが、このほかに毎回、ゲストとして錚々たる方々が参加してくださいます。それぞれ超ご多用の合間を縫って、新しい知の地平を楽しんでくださっております。こうした方々の豊饒な知性と感性の応酬に支えられております連載であることを、お断りしておきたく思います。

日本発のラグジュアリーを紹介していくFRaU連載の第10回はMIKAKO NAKAMURAです。

顧客に誰がいるのかをチラ見せ(全部ではない)するのもラグジュアリーを売るときに有効ですね。今なお。

コートの力は預けた時に最大に発揮されるということを知るデザイナー、リスペクト。こちらから、ご覧ください。

東京新聞「王室ファッション裏話」、最終回はエリザベスII世です。

© William Hustler and Georgina Hustler / National Portrait Gallery, London

こちらの絵(写真+ハンドペイント)は、展覧会会場で唯一、撮影許可とされているポートレートです。ぜひ会場で一緒に記念撮影してくださいね。

ウェブ版は、こちらです。

5日間にわたり、お付き合いありがとうございました。

東京新聞夕刊「King & Queen 展 王室ファッション裏話」。4日目の今日は、80歳のヴィクトリア女王です。

ウェブ版は、こちらです。

東京新聞夕刊「King & Queen 展 王室ファッション裏話」。連載3日目となりました。

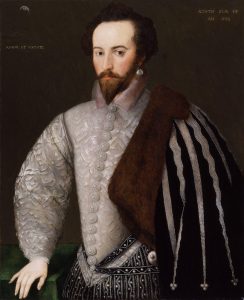

本日はトマス・ホーカーによるチャールズII世の肖像。1680年。From Wikimedia Commons.

ウェブ版はこちら。

本日より5日間毎日、東京新聞夕刊にて「King & Queen 展 王室ファッション裏話」というコラムを短期連載します。

初日はヘンリー8世から。

ホルバインによるヘンリー8世。From Wikimedia Public Domain.

ルビーのつもりで使っていたものは、実はスピネルだったそうですが、コラムの字数ではそこまで細かいことは書きませんでした。あくまで当時はルビーのつもりでつけていた、ということで。

<追記>

ウェブ版は、こちら。

NewsPicks にて、コロナ後のファッションの変化と、そこから見える価値観の変化について語りました。かなり読み応えあるかと思います。お時間ゆるすときに。こちらです。

以下は、Pick に添えたコメントです。

☆☆☆☆☆

ミラノ、パリコレクションが終了した時点で、コロナがどのようにファッションを変えたのか、「ニューノーマル」なファッション状況から読み取れる人々の価値観の変化は何なのかを整理してみました。

・ニューノーマルというけれど、ノーマルってそもそも何なのか?

現実が非日常的という状況のなか、ノーマルとアブノーマルの区別はいったいどこにあるのか?

・日常を機能的で味気のないもので満たしてそれでいいのか? 日常をこそ輝かせることに、これからの私たちは意識を向けるべきではないのか?

・ファッションエリート都市よりもむしろ、日常を豊かに満たす個性的なローカルにしっかりと腰をすえ、そこから発信していいのではないか?

・あふれかえるラグジュアリーブランドは、本質的な意味でラグジュアリーではなくなっていたのではないか? ラグジュアリーの本来の価値が改めて問われており、その意味と表現が変わりつつある時に来ているのではないか?

・とはいえラグジュアリーブランドも世の中に対してアクションをとっている。それはいったいどのようなものなのか?

・歴史は繰り返す。かつて今と同じような動きがあった時代があり、そこから学べることがあるとしたら、それは何なのか。

それぞれのファッションブランドの具体的な動向から考えてみました。お読みいただければ幸いです。

☆☆☆☆☆

こちらからどうぞ。

〇先日のダノンビオのトークイベントの概要です。共同通信。こちら。

11月22日までYoutubeで配信されているそうです。

〇English Journal 12月号に書いた「イギリス文化論:ファッション編」がウェブでも読めるようになりました。とはいえ、途中から有料会員様限定ですが……。こちら。本誌と同じ記事です。

〇NewsPicks 洋服の青山が400人の希望退職を募るという記事に対するコメントです。会員ではない方のために、以下、コピー。

☆☆☆☆☆

歴史をたどると男性服には「下克上の法則」があって、

標準とされる服は常に「格下」のカジュアルな服にその地位を譲り渡してきています。

かつてビジネスの世界でもモーニングコートが昼間の標準的正装でしたが、カジュアルウェアとしてのラウンジスーツ(現在のスーツ)にその地位を奪われ、いまはモーニングはフォーマルの世界で生息しています。

150年くらい、ラウンジスーツの覇権が続いていましたが、いま、次の下克上が起きつつあるということなのでしょう。

これまで格下とされてきたタイレスのジャケパンスタイルやジーンズまでもが標準的なビジネスの正装になっていき、ネクタイ付きのスーツはフォーマルウェアの領域に近いところ、あるいはプライベートでのここ一番の勝負服や趣味的な服というステイタスで生息し続けるでしょう。

人を部品や歯車とみなすような画一的で味気ない黒の量産スーツは、そういう働き方が好まれなくなるとともに、なくなっていくと予想されます。

それにしても、青山商事だけではないですが、女性管理職の需要に応える、まともなビジネススーツの需要はこれから本格的になりそうなのに、なぜここに本気で取り組まないのでしょうか? リクルートスーツとはまったく別物の、管理職にふさわしいスーツがほしいのにない(選択肢が少なすぎる)、という声をあちこちから聞きますが。

☆☆☆☆☆

日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。

7日には、カポーティ、カーダシアンにかこつけてSNSの泳ぎ方(のNG)について書きました。電子版は、こちらです。

それにしても、あちこちで書いてますが、「親しい友人など、内輪だけ」のパーティーをいちいちSNSにアップするっていかに観客の神経を逆なでするのか、よく理解したうえで、虚栄心との兼ね合いを考えて投稿したいものですね。人間の観察ができるという意味では非常に面白くありがたいサンプルなのですが。

ダノンビオのトークイベントでも「おすすめ本」として紹介しましたが、三島由紀夫の「不道徳教育講座」「行動学入門」でも再読して、人間の感情の扱い方をおさらいしておきましょう。

「約束を守るなかれ」「人を待たせるべし」「人のふり見てわがふり直すな」など逆説的真理のオンパレード。逆説を使って人を魅了する文章のテクニックもしびれます。

こちらもおまけに。

三島節に少し慣れたら、小説もぜひ。

感情は最も大切に繊細に扱うべきものですが、決して感情的な表現をしてはいけない。私が三島由紀夫やオスカー・ワイルドから学んだ、人づきあいの要諦の一つです。

本日の日本経済新聞「なんでもランキング」。言葉の専門家として審査させていただきました。テーマは事典です。どんぐり、きのこ、境界、色、文具、民具、エアポート、星……。世界を切り分け、分類し、編集し、深めていく知性のすばらしさに感動します。

私が一押しだった、きのこ事典はランキング入りしなかったな。これは装丁がきれいで、大きさもかわいらしく、いかにも魔女の本棚にありそうな魅惑的な本で、わくわくするんだけどなあ。私はプレゼント使いにします。

電子版は、こちらで。

無料で10記事まで読めますが、それでも電子版の会員NGな方は、アナログの本紙でご覧くださいませ。

選ばれなかった事典のなかでは、この発想に驚いた!というものが「境界」に関する事典。こういう事典を作ろうという発想そのものに感動するし、実際に作るのはほんとうにたいへんだっただろうとねぎらいたい。

「日本戦陣作法事典」はランキング入りしてくれてよかった。戦陣のなかにも行商が来ていたことがわかったりして、「生活」と「戦争」がどのように折り合いをつけていたのか、いろいろ想像が広がって楽しい。

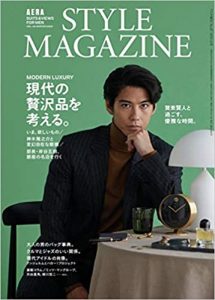

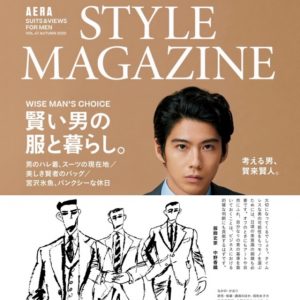

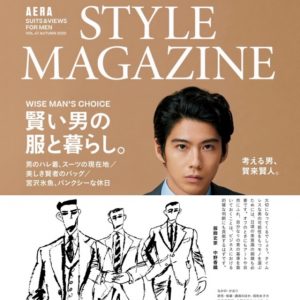

AERA STYLE MAGAZINE winter 2020 発売です。

「現代の贅沢品を考える」特集で巻頭エッセイを書きました。

もはや、かつてのラグジュアリーブランドは、ラグジュアリーとは言えないことも多い時代になっています。

ラグジュアリーの本質的な意味と、現代における新しい意味をすっきり解説しました。本誌でご覧くださいね。

ダイナミックなイラストは、前号に引き続き、早乙女道春さんです。

二日連続で、リアルでのレクチャーでした。やはり人の顔をリアルに見ながら話すのは充実感が桁違いにありますね。ズーム疲れとは全く違う、心地よくさわやかな疲れ方。

高輪の日本庭園に癒されつつ。

☆ダノンビオ主催の「キレイのつくりかた」トークイベントは、本日です。こちらからどうぞ。

日本のラグジュアリーを伝えていく連載の第6回です。Mame Kurogouchi.

ぜひ、ウェブサイトでお読みくださいませ。こちらです。

<以下はニューズピックスでのコメントです>

Mameは日本でも絶大な人気ですが、Tods とのコラボはじめ、世界的にも注目を浴びています。

長野でご家族が育てた農作物を食べて育ったデザイナーは、「よいものを作るには時間と労力がかかる」ということを祖母の背中を見て知っており、その哲学が彼女の服作りにも反映されています。

日本的なラグジュアリーとして紹介していますが、マメの「日本らしさ」とは歌舞伎とか伝統芸能とかという「日本らしさ」「和の伝統」などとはまったく別物です。デザイナーの地に足がついた個人的体験を徹底的に大切にしていることから生まれているということが現代的です。

プレスルームを羽根木という土地においたということ。ファッションブランドが表参道や銀座にこだわるのは過去の話。緑に囲まれた美しい住宅街で、近所の人々と毎朝、声をかけあい、花屋で花を買い、果物のおすそ分けをもらったりしてローカルレベルで幸せになる。そんなビジネスの在り方も次世代感覚にあふれています。

読売新聞夕刊連載「スタイルアイコン」。昨日は、カマラ・ハリスをとりあげました。

フレデリック・マルの調香師サミット。ジャン=クロード・エレナ、ドミニク・ロピオン、モーリス・ルーセル、アン・フィリッポなどスター調香師が語る語る。ズームならではの企画ですね。エレナの優しい瞳が印象に残る。香水はミステリアスに見えるけれど、みな一様にそぎ落とした「シンプリシティ」を目指しているとか、二人の人間の出会いによって香水が生まれるとか、名言もちらほら。

それにしても、香水を通して文学、音楽、人間、映画、ビジネスをこれだけ語れるとは。さすが香水の国フランス。近日中に調香師映画の新作もまいりますよ。いまパンフレット原稿を書いてます。情報解禁までしばらくお待ちくださいね。

FRaUの日本発ラグジュアリー連載、第3回目は、「オーラリー(Auralee)」をピックアップしました。

日本的なセクシーさへのアプローチ、「エレガンス」の定義、ラグジュアリーと年齢との関係、ロマン主義との関係なども語っています。

お時間ゆるすときあれば、どうぞ。こちらです。

JBpress autograph の連載にて、栗野宏文「モード後の世界」のレビュー書きました。こちらをどうぞ。

複雑なモードの世界を、白黒つけようとせず、カテゴリーに収めようとせず、包括的に抱擁しようというファッション愛にあふれた本です。

日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。

12日付では、ピエール・カルダン映画をご紹介しつつ、カルダンの功績と人生をまとめました。

この方が日本に果たした貢献は大きい。まだファッション後進国だった日本へやってきて、森英恵や高田賢三らとも交流し、松本弘子というミューズを世界で売り出し、日本女性の美しさにお墨付きを与えました。98歳でご存命です。力強く自由な生命力に感嘆します。

世界の女性リーダーの説得力ある登壇スタイル。こちらです。

クリスティーナ・ラガルド、アレキサンドリア・オカシオコルテス、ジャシンダ・アーダン、ウルスラ・フォン・ディア・ライアン、カマラ・ハリス、ジェーン・フォンダ、メラニア・トランプの7人。彼女たちのバックグラウンドの解説に力を入れてます。メラニア評にもっとも私っぽさが出ているかも。読んでみてくださいね。

“Mind your speech a little lest you should mar your fortunes.” (By William Shakespeare)

26日は「研究・イノベーション学会 国際問題分科会」よりお招きいただき、Zoom 講演をさせていただきました。

「アパレルイノベーター」を基に、ファッションを通した社会改革について話しました。お招きくださいました学会とご参加くださいましたみなさまに、心より感謝申し上げます。

今週は、現場でのコンサルの後、Zoom での長めの取材やレクチャーが複数、という日が続きます。Zoomが活用されていない時代であれば、移動時間があるので一日に1件というレベルの仕事でも、Zoomがあれば2件3件は無理なく重ねられる。海外に住んでいる人とも同時に会議ができるし、ありがたいかぎりです。現場でなければできない仕事というものも当然あり、両方、それぞれのよいところを最大限に活かして丁寧に扱っていきたいですね。

“Innovation can only occur where you can breathe free.” (By Joe Biden)

〇JB autograph 連載「モードと社会」第4回です。「フェイクも包摂する時代」。

多様性と包摂を謳うことはよいことだ、というリベラルな態度はどこまで正しいのか。リベラリズムと多様性包摂の落としどころはどこなのか。『西洋の自死』を読んでからますます考えさせられます。フェイク礼賛のこのムードもまた、どこまでOKなのだろう。

“In our lives in a lot of ways it’s all about fake. You’ve got people wanting things for fake reasons.” (By Billy Corgan)

JB autograph 連載「モードと社会」第4回です。「フェイクも包摂する時代」。

多様性と包摂を謳うことはよいことだ、というリベラルな態度はどこまで正しいのか。リベラリズムと多様性包摂の落としどころはどこなのか。『西洋の自死』を読んでからますます考えさせられます。フェイク礼賛のこのムードもまた、どこまでOKなのだろう。

“In our lives in a lot of ways it’s all about fake. You’ve got people wanting things for fake reasons.” (By Billy Corgan)

〇ディズニーシー 続き。

ディズニーこそ多様性と包摂の象徴ですね。こうして平和に多様性が共存している世界はやはり、フェイクというか架空の世界でしかありえないのかもしれません。

ほんもののヴェネツイアを見たら「ディズニーみたい」となりそうな作り込み。

〇(しばらく前の仕事旅行がらみの写真をぼちぼちアップしています) 石垣島では7月にオープンしたばかりのANA Intercontinental Ishigaki Resort のベイウィングのクラブフロアに滞在。目を見張るラグジュアリーリゾートでした。

別ウィングの作り方、フロントの作り方などは、ハレクラニ沖縄を意識しているのかな? とも感じる。

部屋のベランダから見える景色はどこどこまでも夢のよう。見下ろすとクラブラウンジ専用のプール。かなたにはエメラルド色の海。クラブインターコンチでは24時間心地よいBGMが流れていました。夜空は星がまばゆく、下を見ればライトアップされたプールにBGM。なんという演出。

家具、ファブリック、アメニティ、食器類、ドライヤー、どれをとっても、とにかくすべてが「ベスト」「最新」尽くし。

ティーセットも南部鉄器。ティーバッグはTWG。冷蔵庫の中身も、カトラリーも、グラスも、すべて最高峰でおしゃれ。感動するレベルです。

支配人からのメッセージとプレゼント。クラブフロアのゲストには日傘がプレゼントされるのです。手書きのメッセージに心があたたかくなります。

ナチュラルな木のイメージ×波のイメージを生かした館内(廊下)のインテリア。お部屋の鍵にいたるまでデザインにそのコンセプトが生かされています。

各階のエレベーター前には、個包装のマスクと、アロマウェットシートが。使い放題です。このアロマシートがあまりにも気に入ったので、即、アマゾンで購入しました。ラベンダーがお勧め。

この標識のセンスのよさったら。

かぎりなく透明な海がどこまでも。

本館へと続く庭園も徹底的に演出がほどこされており、飽きさせません。

” The love of heaven makes one heavenly.” (By William Shakespeare)

婦人画報.jp のフォーマル連載Vol. 9は、元オリンピック水泳選手でもあるモナコのシャルレーヌ妃のフォーマルスタイルです。こちら。

星5段階でフォーマル度を格付けしてみました。

トップの写真、右から2番め。アクリスの幾何学フォーマル、こう着るのか、としびれました。

前回のロイヤルアスコットに続き、今回のオリンピックがらみ。「本来ならば~~の時期だったのに」シリーズになりつつあります。リアルなフォーマルイベントが再開されるのはいつのことになるのやら…。

婦人画報8月号に寄稿した記事が、ウェブに転載されました。こちらです。

それにしても、本誌の発売が1日で、15日にウェブ転載。こんなに早くウェブに転載してしまったら紙の雑誌の価値がますます薄れていくのではないか……。しかもウェブ版のほうが資料の文字がくっきりはっきり見える。複雑な気分ですが。

本誌には本誌の統合感があり、それはそれで価値が高いのです(と思いたい)。

〇明日発売の婦人画報8月号。

創刊115周年記念の一環として、日本女性のファッションの歩み115年を追う企画があります。

その中の第二章「自由な創造精神」を執筆しました。1940年から1970年の巻です。

第一章は深井晃子先生、第三章は川島ルミ子先生、第四章は齋藤薫先生です。

大戦中の記事には、感慨深いものがあります。「真夏の完全防空服装」「都会の人が穿くために改良したもんぺ」……非常時でも、ぎりぎりの環境にあっても、できるかぎり美意識を保とうとした日本女性は、なんとけなげで強かったのか。

日本が辿ってきた激動の115年を「日本育ちのエレガンス」という視点で辿る、保存版です。

115周年、おめでとうございます。

特集の「皇居と御所」の写真も圧巻です。婦人画報ならでは。

〇梅雨の合間の貴重な晴れ間、ラプンツェルの家へ遊びに……。笑

“Keep close to Nature’s heart… and break clear away, once in awhile, and climb a mountain or spend a week in the woods. Wash your spirit clean.” (By John Muir)

ディズニープリンセスのドレス解説シリーズ、第三弾は「塔の上のラプンツェル」です。こちら。

ファンタジーの衣裳の細部をネタに、実際の西洋ファッション史を学べるように写真を豊富に散りばめておりますよ。お楽しみください。

それにしてもディズニー人気は圧倒的だな。ディズニー再開直後に半日、パソコンにはりついてチケットを購入しようと試みましたが、ついにアクセスできませんでした。でも後から聞くと、ちゃんと買えた人もいるんですね。すごいな。いいな。ディズニーシーがそろそろ恋しい。

“Charm is a way of getting the answer ‘Yes’ without asking a clear question.” (By Albert Camus)

〇日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。

昨日付では、史上初のデジタルファッションウィークとなったロンドンファッションウィークについて書きました。こちら、電子版ですが、登録してないと全文を読めないようです。恐縮です。

〇横浜山手散策の続きです。神奈川近代文学館。

第一部:夏目漱石、森鴎外、北村透谷、島崎藤村、国木田独歩、与謝野晶子、泉鏡花、武者小路実篤、志賀直哉、有島武郎、斎藤茂吉、高浜虚子、北原白秋、萩原朔太郎

第二部:芥川龍之介、横光利一、川端康成、永井荷風、谷崎純一郎、岡本かの子、吉川英治、堀口大学、西脇順三郎、中原中也、小林秀雄、堀辰雄、中島敦

第三部:太宰治、坂口安吾、島尾敏雄、大岡昇平、安部公房、三島由紀夫、澁澤龍彦、山本周五郎、開高健

名前を挙げていくだけで虚実のイメージが去来して脳内にすさまじい世界が展開するなあ。彼らのような、生き方そのままが「文学者」という作家が今ではすっかりいなくなった。

文豪たちの直筆は、意外と「達筆ではなかった」です……笑。

館内のカフェというか、懐古的な「喫茶コーナー」は眺望最高。サービス内容は文豪の時代に戻ったかのようなウルトラレトロで、じわじわきます。

“Literature transmits incontrovertible condensed experience… from generation to generation. In this way literature becomes the living memory of a nation.” (By Aleksandr Solzhenitsyn)

婦人画報.jp フォーマルウェアの基礎知識Vol.8です。

例年であれば、ロイヤルアスコット関連のファッションニュースが駆け巡る時期ですが、今年はこのようなわけで…。

そこで、アーカイブから、ロイヤルエンクロージャーの「白の装い」を7スタイル選び、解説しました。こちらでございます。

最後のアン王女の服装に対する態度が、もっともニューノーマルにふさわしいと思います。

JBpress autograph 連載「モードと社会」第3回、「コロナの時代のモード」後編です。こちらからどうぞ。

ファッション誌が低迷している理由、ファッション誌のこれからについて、忖度なしに書いております。ご覧いただければ幸いです。

“Self-reverence, self-knowledge, self-control; these three alone lead life to sovereign power.” (By Alfred Lord Tennyson)

JBpress autograph 連載「モードと社会」。第2回は「コロナの時代のモード」中編です。こちらからどうぞ。やや長めです。

The measure of who we are is what we do with what we have.

The measure of who we are is what we do with what we have.

(By Vince Lombard)

JBpress autograph で新連載「モードと社会」始まりました。

第1回~3回は、「コロナの時代のモード」です。

コロナ禍が始まってラグジュアリーブランドがどのように反応したのか、今後、ラグジュアリーの意味はどのように変化していくのかを考えました。写真は、ブルガリのお弁当プロジェクト。

こちらからご覧いただければ幸いです。

23日(土)に掲載された日経新聞連載「モードは語る」です。

緊急事態宣言の解除、まずはひと段落ですね。あちこちで営業が再開され、すっかり混雑が戻っています。第二波を警戒しつつ、新しい日常。

ファッション系のショップはいきなり春夏もののセールから始まっているようですが、それでは好もしくなかった元のサイクルに逆戻りでは。状況がそれどころではないということも理解するのですが、できれば適切な定価での販売時期をせめて7月いっぱいまで延ばせないものだろうか。価格に対する信頼を、ニューノーマルではぜひ回復してほしいと願います。

ご近所イタリアンGreenhouseのテラス。一時間ほどのランチで片腕だけ日焼け。油断した。

“Character is power; it makes friends, draws patronage and support and opens the way to wealth, honor and happiness.” (By John Howe)

本日の読売新聞夕刊文化欄です。『アパレル全史』もご紹介いただきました。

アパレル業界の暗いニュースが続いていますが、この記事の最後に引用された黒木亮さんのことばを、アパレル業界で働く方々に届けたい。

「アパレル業界は不滅で、人々の暮らしや社会の変化とともに、生々流転を繰り返す」。

出口の先には、揺り戻しが必ずあります。私のような者がこんなことを言うのもおこがましいかぎりですが、どうかみなさま、この時期をなんとか乗り切ってください。

“A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on.” (By John F. Kennedy)

Disney 公式Disney DAILY でのプリンセスのドレス分析。第二回目は「美女と野獣」のベルです。もしかしたら会員登録(無料)しないと読めないかもしれませんが、こちらです。

18世紀の実際のコスチューム、アニメ、実写版と比較しつつ、たっぷり語っております。ディズニーロスで寂しい思いをしていらっしゃる方(私か?!)の束の間のお楽しみになれば幸いです。

*追記:こちらから入ると、会員登録しなくても読めるようです。

〇ジェンダーフルイドについて、GQ JAPANに寄稿した記事がウェブ版にアップされました。こちら。

〇私はいかなる党派にも属していませんが、検察庁法の改悪案には、反対します。よりによって国民の多くが苦しい思いをしているこのタイミングで、まともな議論もなく、あからさまに身内を守るための姑息なことをやって、政府関係者は、国民にきちんと顔向けして説明できるのでしょうか。法務大臣には、プライドというものがないのでしょうか。日本でどさくさに紛れて法案を通そうとしても、世界中が注視しています。この数年間、不正や虚偽や欺瞞がこんなにも歪んだ形でまかり通る世の中であることをすでに子供たちは目の当たりにし続けており、トップがこういう現状なのに、どうやってまともな倫理教育をしていけるのでしょうか。NY州知事のクオモ氏のポロシャツの胸元につけられる州章をもう一度アップしておきます。アメリカに倣えというわけではありません。この標語が、すべての「公務員」にとって、普遍的な基準となると思うからです。

Performance Integrity Pride I Work for the People. 「行動 誠実 誇り 私は人々のために働く」。

国会議員のみなさま、どうか党派にかかわらず、良識のある判断をしてください。

避暑地特集にて、エッセイ「古今東西に通ずる避暑文化とは」を寄稿しました。

避暑どころではない現状ではありますが、脳内に少しでも避暑地の風を感じていただければ幸いです。早乙女道春さんのさわやかでダイナミックなイラストとともにお楽しみください。

Netflixの「梨泰院クラス」観了。ストーリー、音楽、ファッション、キャラクター造型、俳優の魅力、どれをとってもすばらしく、一週間ワクワクさせていただきました。多様性社会、復讐物語、青春群像物語、ラブストーリー、と多くの見方ができますが、とりわけラブストーリーとして見ると、従来の定型を破るZ世代的な新パターンなのでは。まさかの、でも当然の大逆転の展開には、感動ひとしおでした。パク・セロイの強さにも勇気づけられますが、賢く愛を貫くチョ・イソのかっこよさったらない。”No matter who my opponent was, I eventually won. So, I’m not giving up.”

日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。25日付は、「ビッグシルエットの効用」。

SNSでにぎわっている「ブックカバーチャレンジ」。4名のリスペクトする方々(干場弓子さん、小学館の神山敦行さん、穂積和夫先生、丸川夏央留さん)からバトンをいただき、4本バトンで始めます。とはいえ、もうみなさんすっかり飽き飽きしてきたころかと思うので、適宜ルールを独自解釈してゆるゆる走ります。

こちらは干場弓子さんがアップしてくださった「シャネル、革命の秘密」。世界観がシャネルそのまま!

“Do more than is required. What is the distance between someone who achieves their goals consistently and those who spend their lives and careers merely following? The extra mile.” (By Gary Ryan Blair)

婦人画報.jp ウォーマルウェア連載 第6回更新しました。

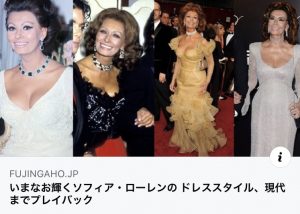

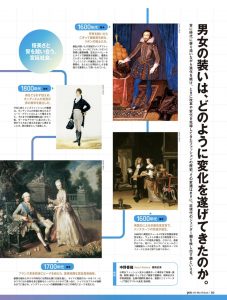

「ひまわり」公開50周年を記念して、ソフィア・ローレンの持続的な魅力の本質を、彼女のフォーマルドレススタイルを通して解説しました。80歳を超えても30歳代と変わらずフォーマルドレスを楽しんで人生を謳歌している稀有な女優のマインドセットを探りました。こちら。

コロナ禍でフォーマルシーンは壊滅です。冠婚葬祭もほぼゼロ。そんな状況ですが、ハードな現実をうるおす束の間の眼福として、しばし、お楽しみいただけたら幸いです。

〇ニューヨークのクオモ知事が語る「Build Back Better (BBB)」(以前よりよい復興、創造的復興)ってよいスローガンですね。本日の読売新聞夕刊連載「スタイルアイコン」は、そのアンドリュー・クオモ知事について書きました。読んでみてくださいね。

〇Men’s Precious 冬号に掲載された「至高のスーツプロジェクト」。ウェブでも読めるようになりました。こちら。

〇JB press autograph にて2020年春夏ルックブックVol. 3 「確固たる『アイデンティティ』の象徴たち」が公開されました。

休店中の店舗のウィンドウからは春夏コレクションも撤去され、実物を目にすることもなくなってしまいましたが、もう「新しい」デザインは要らない。これをこのまま、見せ方だけを変えて、コロナ後の来年、再来年、あるいはその先……と展開していただいてかまわないと思います。ファッションサイクルは、否応なく変わらざるをえない。アパレル産業、ファッション情報ビジネスに携わる親愛なるみなさん、ほんとうに大変な時ですが、どうか、この非常時を乗り切ってください。

政府は手続きを簡素にして迅速な補償を! どうかよろしくお願いします。

“You have to be willing to go to war with yourself and create a whole new identity.” (By David Goggins)

この時期を闘いぬいて、より強いブランドアイデンティティをもって生まれ変わろう。(←自分への励まし混入)

コロナで体調を崩された方々のご回復をお祈り申し上げます。命の危険と隣り合わせで医療に従事されている方々、エッセンシャルワークに携わっていらっしゃる方々に感謝申し上げます。

Disney Daily にてディズニープリンセスの衣裳を徹底解剖するという短期連載が始まりました。

第一回はシンデレラです。

ディズニーアカウントをお持ちの方のみ全文ストレスなく読めるということで恐縮なのですが、もしお持ちでしたら、ディズニ閉園中の束の間の現実逃避にお役立ていただければ幸いです。こちらでも全文お読みいただけるかもしれません(期間が有限かも)。

“Beauty and seduction, I believe, is nature’s tool for survival, because we will protect what we fall in love with. “(By Louie Schwarzberg)

LEON 編集長の石井洋さんより「アパレル全史」の力強いご紹介を賜りました。こちらです。

発売して3か月経ってもあちこちでご紹介いただけるのはほんとうにありがたいことです。

本誌もどうぞよろしく。現実に押しつぶされそうな時には、海外のリゾート地やすてきなデートシーンなどの写真を見るとしばし目の保養になり、一瞬とはいえ癒されます。現実逃避とも呼ばれますが、妄想よってほっとする少しばかりの時間は、心の健康のために必要です。

とはいえ、ファッション誌をとりまく現実はこの状況ではさらに厳しく、いくつかの雑誌では来月発売の号は再来月発売の号との「合併号」となるようです。

今シーズン「5月号」においては、Oceans, Men’s Club, LEON, Nikkei Style Magazine, Men’s EX, Men’s Precious, Richesse 各誌で執筆させていただきました。加えてWeb では婦人画報.jp とJB Press Autograph 、新聞連載では日経・読売・北日本各紙にお世話になりました。各編集部のみなさま、ありがとうございました。

撮影や対面打ち合わせや現場取材や座談会が自由におこなえるような時が早く訪れますように。その日までどうかお健やかにお過ごしください。

ほぼ無人地帯のご近所散歩の途中で出会った春の花々。そういえば今の季節はディズニーランドの花も見ごろなんですよね……(文字通り、脳内お花畑の妄想です)。

読者のみなさま、どうぞお気持ちを明るく保ち、お気をつけてお過ごしくださいね。不眠不休で働き続けていらっしゃる医療関係の方々に感謝します。

“Inspiration usually comes during work, rather than before it.” (By Madeleine L’Engle)

北日本新聞別冊「まんまる」5月号が発行されました。

連載「ファッション歳時記」第104回は「パンデミック ファッション業界の反応」です。

この原稿を書いたのは3週間ほど前です。この事態からさらに加速度的に状況が変わっています。他国の状況を見るにつけ、来月号が出るころにはさらに現状が著しく変化していることが予想されます。しかし、刻々と変わるその時々のことを書き留めておくことで、ずっとあとから振り返った時に、なんらかの参考になることがあるかもしれない。

〇Netflix「愛の不時着」はやはり期待を裏切らず怒涛の展開となり、涙をしぼりとられつつ第9話まで。いかん、寝不足だ。はやく結末を見たい半面、観終ってこの世界から離れるのがつらい。「怒ったファンはアンチよりこわい」など名セリフも。

ソン・イエジンとヒョンビン。

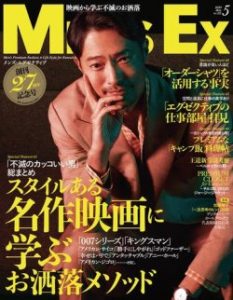

Men’s EX 5月号発売です。特集「スタイルある名作映画に学ぶお洒落メソッド」。巻頭言を書きました。

各国のスーツスタイルばかりでなく、カジュアル、ドレスダウン、小物使いなどなど、多岐にわたるチェックポイントから映画が選ばれており、それをどのようにスタイルに落とし込むかという実践まで考えられています。そんなこと知らなかった!! そもそもそこまでの細部に気づくのか! というか知ってどうする! という超オタクな小ネタたちにも驚かされます。イラストも秀逸。特集の最後は、綿谷画伯がバタクの中寺さん制作によるフレッド・アステアにインスパイアされたスーツを着るという締め。こんな映画特集、なかなかありません。映画愛、ファッション愛にあふれた編集部渾身の一冊。保存版です。

ステイホームで少し生まれた時間は、名作映画をファッションという視点から鑑賞する過ごし方はいかがでしょうか。

映画はセリフも練られているので、ボキャブラリーが増えるのもよいですね。コロナ終息後には、マニアックな方々と映画談義を楽しみたいものです。

英ジョンソン首相も入院しました。エリザベス女王は歴史に残る激励スピーチを。ラストの”We will meet again.” に泣けました。世界中が協力しあって闘うべきときですね。感染して苦しんでいらっしゃる方々の全快をお祈り申し上げます。こんな状況でも休みなく働いていらっしゃる病院関係者、スーパー・薬局のみなさま、公共交通機関で働く方々はじめインフラを整備してくださっている方々にあらためて感謝します。病院関係者が命の危険をおかしてあれだけ休みなく仕事をしていらっしゃるのだと思えば、家にこもって休みなく原稿書くぐらい、どうってことない。

好きな映画のセリフのひとつ↓

“To infinity and beyond!” (Toy Story, 1995)

Men’s Precious 5月号、明日発売です。Amazon 予約は受け付け中です。

スーツ特集の巻頭言「テイラードウェアの未来」を書きました。

原稿を書いていたのは1か月ほど前ですが、この一か月でさらに状況が変わりました。式典や対面営業が激減して、スーツ需要も影響をうけております。Go Tailored Season 2のスリーピースも廣川さんにお願いして製作中ですが、いったいいつになれば4人で集まって撮影することができるのか? 時が来るまで「備えよ常に」の心構えで辛抱ですね。

“When you innovate, you’ve got to be prepared for everyone telling you you’re nuts.” (By Larry Ellison)

〇「広報会議」5月号で「アパレル全史」をご紹介いただきました。光栄です。ありがとうございます。

とても目立つよい位置です。下はソロ版です。

〇一か月以上、資料を読み込んで頭の中で熟成させていた4000字ちょっとの原稿を今日、一気に書いて提出。編集者から「読んでいて感動のあまり呼吸が荒くなりました」という嬉しいコメントをいただきました。苦労した甲斐がありました。というかノセ上手な優秀な編集者でございます。笑 活字になりましたらお知らせしますので、しばしお待ちくださいね。

〇読みながら爆笑した本。

加藤ゑみ子先生の「お嬢様ことば速修講座」。ある種の階級意識をもつ方々は、たしかにここで教えられている言葉遣いをする。私もそういう方々と連絡を取り合う必要が生じたときには、その世界の暗黙のルールにならう。語られないコードを知っているのと知らないのとでは、ことばの受け止め方もまったく違ってくるのです。あとになって「そうだったのか」と気づくこともあり。

そうした暗黙のコードも解説してくれるのですが、皮肉も効いていて笑えます。

“Dream no small dreams for they have no power to move the hearts of men.” (By Johann Wolfgang von Goethe)

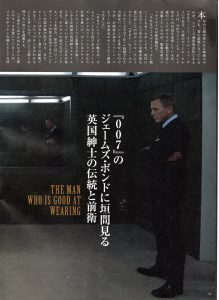

〇The Nikkei Magazine Style 3月29日号。

「『007』のジェームズ・ボンドに垣間見る英国紳士の伝統と前衛」。インタビューを受けた記事が掲載されました。

インタビューを受けたのは3月中旬。今から比べればはるかに「のどか」でした…。対面で一時間話すことができたのですから。

この記事もボンド映画公開(4月予定だった)を想定して作られましたが、校了のころに、公開延期が決定。ボンドイベントに合わせた私のボンドウーマンドレス(心斎橋リフォームの内本さん制作)も着るあてなく宙ぶらりん。はたして11月に本当に公開できるのかどうか、それすらも危うくなってきました。

〇Netflix で The Intouchables 「最強のふたり」。実話に基づく話だそうですが、表面的なとりつくろいを超えてストレート&本音で人に接することの力を繊細に描き出した佳作。じわ~っと心があたたかくなります。

“The music, for me, doesn’t come on a schedule. I don’t know when it’s going to come, and when it does, I want it out.” (By Prince)

婦人画報.jpの連載を更新しました。こちら。

こんな時代にフォーマルウェアなんて。

なのですが。こんな時代にもこれほどすばらしいフォーマルウェアを作り続けるデザイナー、白のバリエーションをこれだけ豊かに作れる桂由美さんのようなデザイナーがいるということ。日本は誇るべきだと思います。

本文より一部抜粋↓

「世界がどのような状況にあろうと、個人の人生は続きます。人生における一生に一度の節目、かけがえのない幸福の瞬間は、丁寧に祝いたいものです。苛酷な世界の状況に無頓着でいいというわけではありません。考えなくていいわけがありません。

ただ、最悪に見える状況のなかでも、私たちは幸福を分かち合うこと、愛を育てていくこと、支え合うこと、成長することができる。そんな人間としての尊厳を、世界が苦境にあるからこそいっそう大切にしたいと思います。一生に一度の神聖な節目は、堂々と祝いましょう。大勢を招く必要はありません。感謝したいごくごく大切な少数の人たちとともに。いやむしろこの時期であれば、パートナーと二人だけ、あるいは自分ひとりだけでもいいではありませんか。新たな門出に立つことができたこれまでの努力をねぎらい、より強い未来を創る覚悟を決めるために、神聖で清らかな光を放つ白いフォーマルウェアを着て、晴れやかに祝いましょう。」

私には縁のなかったアニバーサリーではありますが、そのような幸せがあるということは理解できますし、心から祝福できます。だからこそ書きました。世界が祝賀自粛ムードであっても、どうぞ堂々と、アニバーサリーを祝ってくださいね。

桂由美さんの圧巻のデザインにはあらためて敬服します。

“We are not the same persons this year as last; nor are those we love. It is a happy chance if we, changing, continue to love a changed person.” (By Somerset Maugham)

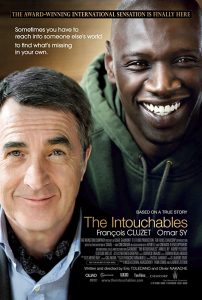

Richesse 2020 Spring 発売です。特集「スポーツで輝くハイライフ」。巻頭にて、ハイソサエティとスポーツの関係について語りました。

東京オリンピックに合わせての特集でしたが、校了後にオリンピック延期が決まりました。状況が刻々と悪化していっていますね……。

“Many men go fishing all of their lives without knowing that it is not fish they are after.” (By Henry David Thoreau)

“Sports are a microcosm of society.”(By Billie Jean King)

〇 日経連載「モードは語る」から入試問題が出されました。東海大学医学部の小論文の課題に、2019年5月11日付「美徳『危険物』の時代」が使われました。受験生のみなさん、日経の連載もチェックしておいてくださいね。笑

〇 Oceans 5月号発売中です。「イノベーティブな働き方」(にふさわしいスタイル)をテーマにご依頼を賜り、コラムを書きました。

〇 ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町での仕事のあとレヴィータ。ほっとする空間です。

このカウンターから見る夕暮れの景色は最高です。東京もロックダウンの可能性が出てきました。この美しい景色も、見ることができるうちにしっかり見ておこうっと。

“Our wretched species is so made that those who walk on the well-trodden path always throw stones at those who are showing a new road.” (By Voltaire)

ゼニアから男性向けに新しいフレグランスが発売されたことにちなみ、J B press autograph にてビジネスエグゼクティブの香水に関する記事を書きました。

“Smell is a potent wizard that transports you across thousands of miles and all the years you have lived. ” (By Helen Keller)

イタリアは新型コロナの影響で生活に必要のないものの生産中止を余儀なくされておりますね。ファッションや香水なんて、「必要のないもの」の代表格でしょうか……。せめて何らかの形でイタリア製品を応援したい。がんばれイタリア。

Switch 4月号発売中です。

特集はリック・オーウェンス。フォロワーも独特の雰囲気の方々ですが、やはりデザイナーご本人も妖しい迫力がありますね。

この人はいつも堂々とありのまま。世間が漠然と決めた美醜の基準はまったく念頭にない。そこがとてもかっこいい。この人の強さ、あやかりたい。

さて、実は執筆者としてSwitchデビューの号なのですが、ミキモト×ギャルソンのパールネックレス発売にちなみ、「男に、真珠」というコラムを書きました。日経に同じテーマで書いておりますが、ボリュームは2倍以上、より時代背景を書き込んでおります。

よろしかったら本誌にてご覧くださいませ。

また、日本実業出版社のご厚意により、Switch 今月号のご意見ご感想をお寄せくださった方の中から3名様に「アパレル全史」がプレゼントされます。詳細は、本誌P.133 にてご確認ください。

日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。21日(土)はナオミ・キャンベルのハズマットスーツを見て連想したことを書きました。

Hazmat = Hazardous Material. ハズマットスーツとは、危険(汚染)防止スーツのことです。

ナオミさまがどのような姿で空港に現れたか?につきましては彼女のインスタグラムなどをご覧ください。

このようなスタイルのおしゃれバージョンです。

Tyvek 社のハズマットスーツ。写真はウィキメディア・コモンズより(photo by Jarek Tuszynski. 著作権フリー)。

それにしても世界が新型コロナ禍に苦しむこの時期、ファッション関連の連載記事のネタを見つけるのがほんとうに厳しい。いやしかし、大震災のときだってしのいできた。今そこにある現象をどうやってモードネタに関連付け、苦境にある方々を不快にせず読み物としてご提供できるか? ひたすら想像力を絞ります。

アクリスのAiバッグ誕生10周年おめでとうございます。

WWD 3月16日号広告カバーにて、Aiバッグについてコメントを寄稿しました。

“women with purpose” としてご指名いただきました。光栄です。感謝します。

Aiは開くとトートバッグになり、畳むと台形、すなわちアクリスの頭文字Aを想起させる粋な多様性をもつバッグです。ことさらブランドを主張する威圧感がないのに、人目でアクリスとわかる建築的で遊び心のあるデザインです。

“Don’t be satisfied with stories, how things have gone with others. Unfold your own myth.”

(By

本日の日本経済新聞The STYLE で中外国島に取材した純国産ツイードの記事を書いています。

北海道ツイードの物語が始まりました。継続できるよう、ぜひ、応援してあげてください。

下の写真はChugaikunishima 1850 2020年春夏コレクションボックスです。 私もこのなかから春夏用のスーツをオーダー中です。

“I went to Cambridge and thought I would stay there. I thought I would quietly grow tweed in a corner somewhere and become a Don or something. ” (By Stephen Fry)

佐藤賢一さんの『黒王妃』が文庫化されるにあたり、解説を書くことになりました。カトリーヌ・ド・メディシスをめぐる歴史小説。名前だけ聞いたことのある王や貴族、寵姫たちのどろどろの駆け引きや残虐な処刑や槍試合シーンに思わず引き込まれ、分厚い……と思っていたけど一気に読み終わる。血まみれのパリで、すっくと黒い服を着て立ち、非の打ちどころないことばで語る王妃にゾクゾクする。最後に勝つのは器量がよい自己愛の強い女ではなく、守るべきもののために賢く立ち回れる辛抱強くタフな女だ。

さて、私に与えられたお題は、カトリーヌ・ド・メディシスと黒い装いの関係。

カトリーヌ・ド・メディシスはこういう系譜にも連なります。こちらもリスペクト!する一冊。

イベントが続々中止になり、アミューズメントパークや美術館なども閉館になってしまうと、読書時間が増えますね。積読状態だった本や、ダウンロードしておいて見てない映画もこの期間に一気に吸収できるかな。

?ブリリアントクラブでのレクチャーの模様が公開されました。こちらです。

?新連載の予告です。

集英社「kotoba」で新連載「SとFの関係 ~ スポーツとファッション」が始まります。スポーツとファッションの密なる関係を、古今の事例から読み解いていきます。第一回掲載号は、3月6日発売。単行本化を目指し、始動しました。また長い旅が始まりました。

?日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」。22日は、「メンズも飾る真珠」をテーマに書きました。

?安西洋之さんに「アパレル全史」をご紹介いただきました。こちらです。身に余るご紹介、光栄のいたりです。ダンディズム、スーツ史、ファッション史、イギリス王室。実はラグジュアリー研究のどまんなかを意識せずにおこなっていたのだと気づかされた思いがしています。

?婦人画報.jp 「フォーマルウェア」連載第4回。先日おこなわれたアカデミー賞授賞式のドレスがテーマです。8人をピックアップして解説しました。こちらです。

?日本マナープロトコール協会「ブリリアントクラブ」で講演しました。テーマは「ファッションの力 ~ロイヤルファミリーから学ぶ」。満席、キャンセル待ちとなったそうです。入り口での消毒の徹底、参加者はマスク着用とウィルス防御態勢万全のなか、でも、楽しくわくわくした2時間を共に過ごさせていただきました。主催者、参加者のみなさまに感謝申し上げます。

?21日付の読売新聞連載「スタイルアイコン」です。

JLO ことジェニファー・ロペスについて書きました。

?芳賀徹先生が旅立たれました。大学生のときに、比較文学の授業を受けました。荒っぽいレポートを出したと思いますが、細部に関しては鷹揚で、「こんな才気を大切にしなさい」というコメントだけを添えて返してくださいました。とても励まされて、ごく最近まで保存していました。具体的に比較文学の「何を」教わったのか、内容はさっぱり覚えていないのですが、「どのように」教えていただいたかという語り方や物腰は30年以上経っても忘れていない。「人が人に教える」ことができるのは、具体的情報よりもむしろ「どのように」という在り方なのですね。感謝をこめて、ご冥福をお祈り申し上げます。

?斎藤薫さんの名言。「奥ゆかしく相手を傷つけず、心地よくさせる、その結果期せずして相手を引きつけてしまう……それが日本人」「日本人のDNAにある丁寧さと冷静さ、最低限の大人のためのマナーを持って生きれば、それだけで必ず美しさが宿る」「慌てなくていい、がむしゃらにならなくていい」(GINZANISTA Spring 2020 Beauty) 毎朝、読み返してから出かけることにしたいくらい。

?日本実業出版社のホームページに著者インタビューが掲載されました。「一大トレンドを生んだクリエイターの驚きの発想力」。

?JAL 機内誌 SKYWARD 2月号にて連載「私のホテル時間」vol.3 が掲載されております。今回は品川プリンスホテルです。JALに搭乗される際にチェックしてみてくださいね。

もともと私の文筆業としてのキャリアは19歳で始めた旅行ライターから始まっていることもあり、ホテルレポートは超得意分野の一つなのです。

これからのラグジュアリービジネスを考えると、ファッションが占める割合が大きくなっていくようには見えず、むしろ食や旅も含めた、「経験」に重きがおかれていくだろうと思います。

婦人画報.jp フォーマルウェア連載が更新されました。「ダウントンアビー」をフォーマルウェア、という観点から見てみました。こちら。

新刊に関して続けざまに3件のインタビューを受けました。共通していたのが、「知っている名前の人の項目をまず読んだ」。ある高級紙のインタビュアーは「知っている名前の人の記事は読もうと思うが、そもそも名前を知らないと関心の対象に入ってこない」とまでおっしゃっていました。

私にはまったくない発想だったので、いろいろと考えこんでおります……笑。

名前を知ってもらうこと、というのはかくも重要、基本中の基本なのですね。

?ホアキン<ジョーカー>フェニックスが、環境のために映画賞シーズンはステラ・マッカートニーのディナージャケット一着で通す、と宣言したことを受けて、

24日付の読売新聞連載「スタイルアイコン」は、ステラ・マッカートニーでした。

?本日25日付の日本経済新聞夕刊連載「モードは語る」では、先日、気になるアイテムとしてアップした「ブーブ・アーマー」ことブレストプレートについて書いています。こちらも夕刊がお近くにあったらチェックしてみてね。

?ヒストリカルな服がお好きな方にお勧めの本。How to Read a Dress. 16世紀から20世紀までのドレスについて、細部を含め詳細に解説してある。

下着はどうなっていたのか?とか留めるところはどうなっているのか?とかこのレースはいったい何のため?みたいな素朴な疑問にも答えるマニアックな本です。難点は字が小さすぎること。小さい字が苦にならない若いうちに読んでおこうね。笑

「婦人画報」2018年9月に寄稿した記事の一部が公式ウェブでも公開されました。

ウェブ版では、写真を見ていただくのが主眼、となる印象ですね。

「原則遵守は中産階級的であり、ときには大胆なルール破りをするのも貴族らしさに不可欠なふるまい」と書いたのですが、これを鼻持ちならないと受け取る人も承知の上で真実として伝えますと、「ルール違反」にやたら厳しいスーツポリスや着物ポリスは、なんというか、「中産階級的」なのです。だれかが決めたルールの枠を外れず、それに従うことが正しい、と信じて疑わないその在り方が。中産階級は一種のメインストリームであり、それが悪いと言っているわけでは決してないのですが。

ダンディズムの学徒としてはつい、抵抗したくなるんですよね。

オーストラリアではブッシュの大火事が広がり収まる気配をみせず、アメリカとイランの間で戦争の兆しありで多くの国が無関係ではいられない事態。年頭からテロを起こすような、あの分別を欠いた大統領が核兵器を使わないという保証はどこにもなく、地球レベルで危機が切迫していることを感じます。

ファッションをテーマに語るなんて平和な時代でしかできないこと。地球に平和が訪れるよう、祈ることぐらいしかできないのがもどかしい。自衛隊が激しい紛争の可能性ある地区に派遣されたら日本の平和も完全に保証されるわけではないでしょう。現実は刻々とシビアな方向に向かっているように見えますが、それでも、希望のある2020年となるよう祈願したい。

Web LEONでのダンディズムの記事が、Nikkei Style に転載され、本日より公開されています。こちら。

こういう時代に念のため振り返っておきたい先人の「ダンディ」として、白洲次郎(拙著では靴下ゆえに非ダンディ認定をしましたが)がいる。白洲次郎は最後まで時代の空気に逆らって参戦に反対して、ぎりぎりまで日英両国の関係者を説得し続けた。結局、それが無理とわかると食糧難を見越して疎開し農業を始めた。召集令状を拒否して兵役につかなかったことで卑怯者呼ばわりもされたが、自分を世のために活かす道は戦後の復興にありと見定め、多大な貢献をする。生前も没後も賛否両論がつきまとう人だが、自分ができることとできないことを見極める分別と、俊敏な行動力は備えていた。

全ダンディ志願者のみなさん。「時代の空気」に鋭敏でありつつ決して空気に流されないよう、歴史の大きな流れを知ってあらためて自戒を。

何度も推薦しているかと思いますが、白洲次郎の生涯を知るにはおすすめのドラマ。伊勢谷友介さん、「マチネの終わり」にでは英語がイヤミになるちゃらい男の役でしたが、こちらは骨太な英語力を駆使してかっこよすぎるくらい。

異文化リテラシーがますます重要になっていくこと

ファッションが農業と結びつかざるを得なくなっていくこと

政治(労使関係、国際政治問題、人権)との関わりを考えることがファッションにとって必須になっていくこと、など。

LVMHプライズの審査員として初回から関わり、世界の状況を肌感覚で知る第一人者としての栗野宏文さんに世界の話を、ヨーロッパ、とりわけイタリアの実情をリアルに知る安西さんの話を、中野が聞いてまとめています。ユナイテッドアローズの商品の話には一言もふれていません。国内でのビジネスもここでは一切議論にあげていません。世界に照準を据えて、スタートアップを考える方はぜひご一読ください。