「とやまファン倶楽部世話人」というのを務めていて、年に一回、知事や富山県庁幹部職員を囲み、有識者(私まで入っているのでそう呼んでいいのかどうか?ですが、同じ高校の一学年下に在籍していた映画監督の本木克英さんも世話人のひとり)が意見を交換する会に出席している。今年も今月17日に行われて、新田知事から「ウェルビーイング富山」を実現するためにおこなわれている数々のプロジェクトや成果が報告された。すばらしい実績を上げていると思うし、知事はじめ職員のオープンで積極的にデータを公開し、外部の意見を聞こうとする姿勢はとても好もしいし頼もしい。

一点だけ気になったこと(現場で意見も話したが、さらに時間が経って考えもまとまったので備忘録として)。今年もまた、昨年、一昨年と同様、「25歳から35歳の女性が都市部へ出て行って帰ってこないため、この層の人口が激減している」問題が挙げられていた。

かんじんのこの年代の女性がこうした意見交換の場にいない、ということそのものが問題のようにも感じられたが。すぐに考えられる理由としては、能力が高い女性が多いのに、それを活かして働ける仕事(企業)が富山に少ない。女性は表向きには強いことになっているのだが、いったん結婚すると旧態依然とした「嫁」の役割を暗黙裡に押し付けられ、家事も仕事も育児も介護も全部背負わされることが少なくない。「ムラ」社会が残るので他人への干渉が強め(他村=タムラから嫁に来る、という表現がある)。そもそも高校までは日本一の教育県であるにもかかわらず進学できる大学がないので(富山大学くらい)、18歳で都市部に出たらそのままその地で就職や結婚をしてしまう、というケースも多い。

こうした表向きの理由のほかに、ファッションマーケティングでF1層と位置付けられるこの年代の多くの女性がひそかに感じていることがある。「富山にはおしゃれをして出かけるところがない」。そもそも赤い車に乗っているだけで「派手な人」としてマークされてしまう地味好みの土地なのだ。海外のファッションブランドのショップも皆無に近い。私も実家に帰るときにたまたまプリント柄の服を着ていたりすると、父に「その格好でコンビニに行くな。噂が立つ」とたしなめられる(笑)。

逆にそういう堅実で地味な土地柄が、地に足の着いた堅実な人を育てているのだろう。そういうところは私も好きなところだ。ただ、メリットとは別に、やはりちょっとでも目立つ服装や持ち物が人格否定(少なくとも全肯定ではない)につながるという土地柄では、ファッションで冒険もしてみたいし、休日にはホテルのランチやアフタヌーンティーくらい楽しみたい(そんな素敵なホテルはない)、という25歳から35歳の女性が「どよん」と感じて住むことを敬遠したくなるのは無理からぬことだ。

会ではそんなこともちらっと話したのだが、終了後、何名かの職員の方から「私の知り合いの女性も同じことを語ってました」と言っていたので、私一人の感覚でもないと思われる。

知事は「若い時は青い鳥を探して都会に出ていく」という解釈をされたようだった。そういう見方もできますね。きらきらしたことにはすっかり興味をなくした晩年には「家が広く水もご飯もおいしく住みやすい」富山に帰ってくるという女性も多いので。

地方が都会と同じようにファッショナブルになれとはまったく思わない。地方には地方のよさがある。富山にも実はディオールはじめハイブランドで修業したオートクチュールデザイナーが移住していたり、パリコレに出ているメンズモデルがいたり、レアなシルク素材を作る伝統企業があったり、ゴールドウィンみたいな先端素材を作る企業があったりする。グローバル化されすぎた都市部ではできない最先端の「ラグジュアリー」を作り、発信できる素材と人材と企業が点在しているのだ。突出したブランディングを望むなら、「すし」「水」「立山」もいいけどそれだけでは限界がある。「レヴォ」などのデスティネーションレストランや日本酒の満寿泉、IWAとも連携し、ローカルに根付いた新しい価値を生み出せる可能性を育てていけたらよいのだが。それこそ富山が提唱できる新しいウェルビーイングの延長に。その波及効果が富山のブランド価値を上げ、ひいては、住んでいる人の誇りの源にもなり、新しい事業を生み出す契機にもなるのではないか。

その後の会でいただいた名刺にあまりにも「すし」「すし」「すしのとやま」しか書かれていないので、ちょっといつもの抵抗衝動が芽生えた次第でした。

余談ですが、私は子供のころ、裁縫をしていた母が縫った服を着ており、編み物の先生もしていた叔母の編んだニットを着ていました。生地は大人の服の余り布を活用、毛糸はサイズが小さくなったニットの糸をほぐし、編みなおしたりもしていました。だからいつも身体にピタッとあっていた。今から思えば究極のサステナブル・オートクチュールでした。

(写真は新湊大橋と立山と海王丸の三点セット。私が撮影しました)

きものやまと展示会で毎回、次は何が出てくるんだろうとワクワクさせてくれるのがKIMONO by NADESHIKO。

デザイナーの金子茉由さん(中央)とアシスタントデザイナーの長谷川杏莉さん(左)の独創的なきものスタイルもかわいい。右のマネキンは片貝木綿の着物の上にタオル糸で織った羽織を着ています。細部にもこだわりがつまっています。

パリを中心に活躍するアーティスト、ナタリー・レテさんとのコラボもあり、私もコラボの羽織を羽織ってみました。ふつうに洋服の上から羽織って違和感ありません(……よね?😅)

パリを中心に活躍するアーティスト、ナタリー・レテさんとのコラボもあり、私もコラボの羽織を羽織ってみました。ふつうに洋服の上から羽織って違和感ありません(……よね?😅)

写真下の振袖もNADESHIKOです。シックでかわいい、個性的な振袖で、普段着としても着用可能。

写真下の振袖もNADESHIKOです。シックでかわいい、個性的な振袖で、普段着としても着用可能。

若いデザインチームがノリノリで楽しんでいるのが素敵で、社長の矢嶋さんも「いやもうコントロール不能です」(笑)と優しく見守っていらっしゃいます。風通しのいい社風を感じます。

「きものテーラー」Y.&SONSにも自由でスタイリッシュなメンズ着物の新作が豊富。

今回の旅の目的はスパイバー社ラボ見学&CEO関山和秀さんインタビューでした。

次世代の環境にやさしいブリュード・プロテイン・ファイバーという観点ばかりで見ていたのですが、関山さんの構想は全くスケールが大きく、見え方が一変しました。バイオにより本質的に人類の未来を考えていらっしゃいます。これだけの世界観を言葉で伝えきることができるのかどうか、不安も生じるくらいですが、じっくりお話を聞くことができて本当によかった。詳細は後日に。

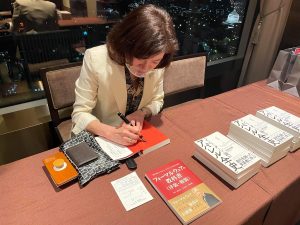

たまたま、スパイバー海外部門の社員の方が「英和ファッション用語辞典」(研究社)を読み込んでくださっており、仕事にとても役立っている、とお伝えくださり、求められて辞典にサインさせていただきました。はるか昔に苦労していた仕事ですが、報われました!

今年1月の京都でのZETサミットがご縁になり、訪問が叶いました。広報の浅井茜さんには大変お世話になりました。ありがとうございました。

「ラグジュアリーの羅針盤」Vol. 18は、スリランカでアーユルヴェーダを施すホテルを営む伊藤修司さんの起業ストーリーです。

身体をまるごとリセットして「生きること」を問い直した方、ぜひ訪れてみてください。

日経新聞夕刊連載「モードは語る」、本日は、アリッサ・ハーディが念願だったキャリアと引き換えに業界の暗部を暴いた渾身のルポ『ブランド幻想』について書いています。

紙版、電子版、ともに掲載されています。電子版はこちら(会員限定公開)。

インフルエンサーに対しても、ご自分の影響力がどのように行使されるべきなのか、もっと責任を自覚すべきと促しています。

ファッションのキラキラした面はすてきですが、それを支える労働者がどのような扱いを受けているのか。知ってしまったら、商品を見る目も変わらざるをえないところがあります。

第10章は、私が遭遇したのと似たような経験が書かれていて、同情の涙なしには読めませんでした。社会正義の側に立とうとすれば、保守勢力から痛い目に遭うのは、どの領域でも変わらないですね。でも新しい味方がもっと増えているはず。アリッサの勇気を讃え、応援します。

パリ・オートクチュールデザイナー、中里唯馬がケニアで見たものは。「燃えるドレスを紡いで」のレビュー書きました。ファッション産業が利益追求に走りすぎた結果、アフリカに「衣服の墓場」が形成されている。「もう服を作らないで」というケニアの叫び。その状況を受け止めて一歩前進しようとする唯馬さん。

支えるのはセイコーエプソンとスパイバーという日本の最先端技術、ということも頼もしい。

16日公開です。ぜひ、ご覧ください。

英語版はこちらに書いておきました。

GQ 4月号発売です。ジェントルマン特集。

W. David Marx氏と対談した記事が掲載されています。「What Is A Gentleman ジェントルマンよ、復活せよ」。

オールドマネーとニューマネー、クリエイティブクラス、イギリスメンズファッションデザイナーの最近の潮流、ステイタスとジェントルマン、日本の山の手の粋、紳士協定とアメリカ式起業、19世紀ダンディ、新しい日本のラグジュアリーにいたるまで話題は多岐に広がります。ぜひご覧くださいませ。

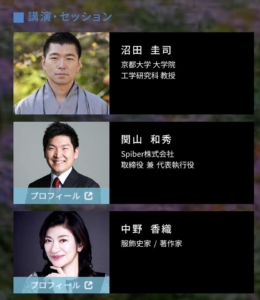

京都府主催のZET-summit 2024に登壇しました。「産学公で挑む技術革新 ゼロカーボンバイオ繊維はファッションの未来をどう変えるのか?」というセッションで、細菌を使って空気から作る「エアシルク」を開発した京都大学大学院教授の沼田圭司さん、プロテインファイバーの領域ですでに成功しているスパイバーの社長、関山和秀さんとご一緒させていただきました。

このイベントに向けてかなり時間をかけて下準備したのですが、当日、ハプニングがあり、終了時間の15分まで「あと5分」の音が鳴り、急いで途中を端折ってまとめに入ったところ、横からスタッフがいらして「あれは間違いでした」と。また端折った部分に無理やり話をつなげてなんとか場を持たせたのですが、ひとえに沼田先生、関山先生の的確で濃いお話のおかげでした。シナリオ通りにいかない場合に柔軟に対処できる胆力を鍛える必要を痛感した次第です。

よいチャレンジの機会を与えていただいた京都府のスタッフのみなさまに心より感謝いたします。また、この日はスパイバーのブリュードプロテイン×ロンハーマンのフーディーを着用させていただきました。近未来的な乳白色を活かすのは白コーデだと思い、全身白でまとめてみまひた。しっとりとやわらかい繊維で、着心地抜群です。

終了後に登壇者と記念撮影。左が沼田先生、右が関山さまです。下は会場になった永森重信市民会館。昨年できたばかりのすばらしい施設でした。

このセッションのために、多くの気鋭のデザイナーにヒヤリングをしました。印象的なお答えをくださったのは中里唯馬さんでした。「脱酸素というと機能性ばかりが重視されるが、これまでにない美しさを創造できる可能性がある」という趣旨のコメントで、実際、細尾の西陣織にプロテインファイバーを織り込んだ作品を作っていらっしゃいました。こちらも投影させていただきました。グレースーツの男性がずらりと並んでいたビジネスビジネスした会場で、ファッションデザイナーからの「美」に関する提言は想定外だったようで、すばらしい説得力がありました。スイスでオペラの衣装制作中の唯馬さんですが、ご多用の合間を縫って丁寧にご対応くださいました。心より感謝いたします。

2月6日、7日、京都府主催、京都でおこなわれるZET サミットに登壇します。

私は6日10:55 ~ 11:30 京都大学大学院教授の沼田圭司さん、スパイバー社長の関山和秀さんと、新開発されたゼロカーボン繊維についての話題でモデレーターを務める予定です。

ずらりとならんだすごそうなスピーカーリストのなかで異分子感ありありですが、いつものことですね。京都近辺のみなさま、ご都合あえばぜひお運びください。

W. David Marx氏と対談しました。GQのお仕事です。3月に活字になります。Davidとは2010年ごろからの知り合いで、明治大学時代にはゲスト講師に来ていただいたりもしましたが、きちんと対談したのは初めてかもしれません。ステイタス、カルチャー、新ラグジュアリー、多様性、ジェンダーフルイド……といった要素を無視できない現代社会とジェントルマンの関係。どんな記事になるかな?

5か月ほどHPにデータをアップロードすることができない状態が続いていました。サーバがこれ以上のデータを受け付けなくなったためです。それで、データ丸ごと大引っ越しをしまして、ようやく完了いたしました。新しいサーバじたいの容量はかなり余裕がありますが、空白の5か月間のデータを埋めていくのにもう少し時間がかかりそうです。合間をみながらアップロードしていきます。

また、お引っ越しに伴い、メールアドレスも変更になります。これは今月いっぱいかかるかもしれませんが、お仕事でご縁をいただいている皆様にお知らせするとともに、公開しておりますお問合せ用メールアドレスも変更いたします。

X(旧ツイッター)やインスタグラムには掲載記事、公開記事の情報、イベント情報を随時お知らせしております。

引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

さて、早速ですが、公開記事のお知らせです。NewsPicksで、クワイエットラグジュアリーのトレンドと、それが日本の伝統技術や繊維産業に及ぼす(よい)影響について解説しています。会員限定で恐縮ですが、こちらからお読みいただけます。

NewsPicks ニュース解説「アパレル超え急成長『ブルネロ クチネリ』とは」に出演しています。会員限定で恐縮です。

クワイエットラグジュアリーの解説から始まり、追い風が吹いている日本の伝統産業の発展の可能性について話しています。

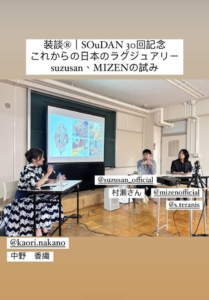

5月にファッションビジネス学会の講演にお招きいただいたときに提言したことがきっかけになり、この学会にラグジュアリービジネス部門が設置されることになりました。そのキックオフを兼ねた「装談」のトークイベント、「これからの日本のラグジュアリー」です。台東デザイナーズ・ヴィレッジにて。

トップ写真左はsuzusan村瀬弘行さん、右はMizenの寺西俊輔さんです。私がMCを務める形で、新ラグジュアリーについて若干のレクチャーをさせていただいたあと、お二人それぞれにお話しいただき、最後に会場からの質問に答える形でトークセッションがおこなわれました。

私が着用しているのは、村瀬さんのお父様が作った絞り染めの生地を、寺西さんがデザインしたセットアップです。

この日の内容を、記事化しました。

JBpress autograph その1「日本独自のあり方とは? 海外だけのビジネスを展開した有松絞り」

JBpress autograph その2「『職人こそがブランド』 伝統工芸をラグジュアリーに昇華する、MIZENの革新性」

JBpress autograph その3「日本のラグジュアリーの未来、ブランドロゴより重視される職人の仕事と価値」

NewsPicksではプロピッカーを務めておりますが、以下、本日ピックしたニュースにつけたコメントです。高校生にも話すことでもあり、過去のエッセイにも書いておりますが、転載し、補足をつけます。

☆☆☆☆☆

文章を書く仕事をしていますが、高校は理数科でした。いまの仕事に最も役に立ったのが数学です。

ひとつの数学の問題を解くのに、黒板いっぱいに数式を書いて正解を導いても、それは「エレファント」として却下されました。問題の本質を捉えてすっきり一行でおさまる数式を書いたとき、それがエレガントな解として認められたのです。「E=mc²」みたいな解ですね。

ファッションや生き方、文章におけるエレガンスも同じことかと気づいたのは、ずっと後になってからのことです。Eleganceは、Election (選挙)やElete(選び抜かれたエリート)と同じ語源から発生しています。選びぬくことがエレガンスの本質。つまり、必要な要素だけを選び抜き、本質をシンプルに表現することがエレガンスですが、それを教えてくれたのは数学だったのです。

直接、役に立たないように見えることでも、敬意を持って向き合ってみることで、あとから予想を超えるところで影響がもたらされることの醍醐味、こと数学にかぎったことではありません。何かを短絡的に役に立つ立たないの基準で切り捨てることは、未来の豊かな可能性をみずから切り捨てることと同じで、もったいないことと思います。

☆☆☆☆☆

これまでのささやかな経験を振り返っても、チャンスや転機はまったく予測もつかなかった過去の「圏外」の領域から飛んできました。共通するのは、当時「無関係」に見えていたとしても、決して排除したり軽視したりはしなかったということ。今日向き合うことや出会う人が、未来の可能性の種になるという確信は強くなっています。人に対してひどい態度をとれば利息付きで報いが返ってくるだろうし、敬意をもって接すれば(媚びることとは全く違います)遠い未来に思ってもみなかった恵みが降り注いでくることもあります。

ソーシャル・コーヒー・ハウスにお招きいただき、令和時代の新ラグジュアリーについて講演しました。オーディエンスは20代から30代、新ラグジュアリーととても相性のいいコミュニティでした。

たくさんの質問、コメントをいただきました。「日本はもうダメなんじゃないかという絶望感がありましたが、日本発のラグジュアリーを世界に届けるためにがんばっている人たちの話を聞いて希望がわいてきた」というのがあって、かえって衝撃を受けました。若い人に絶望感を与える社会ってなんなのか? 大人はそれでいいのか? 自分の利権ばっか、縄張りばっか大事にして、次世代から希望を奪うってなんなのか?

理想論すぎるのは重々承知の上で、私みたいな何の利権も権威もない人間が理想を語っていかないとダメなところまで日本は来ているのか?

権威のある偉い人は、若い人に希望を持たせる振る舞いもノーブレス・オブリージュとして遂行してくださるよう切に願います。

日本の未来、あなたの未来は大丈夫だよと明るい方向を示すこと、それも大人の義務なんじゃないかと気付かされた時間でした。

オーガナイズしてくださいましたソーシャル・コーヒー・ハウスのスタッフの皆様、メンバーの皆様に感謝します。

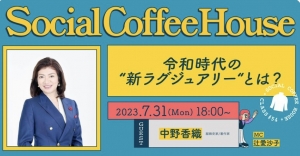

7月31日18:00~ Social Coffe House にお招きいただき、新ラグジュアリーについて話します。オンラインです。

詳細、お申込みはこちらから。

きもの専門店やまとが、賃金問題はじめ伝統工芸をめぐる社会課題解決のために龍郷町と「ソーシャル・アクション・パートナー」協定を結んだことについて、29日付けの日経連載「モードは語る」で書きました。社長の矢嶋孝行さんに取材しました。

企業と自治体、できないことを補いあいながら大島紬を未来に繋ぐ努力をしています。産地の職人、都心のビルで働く社員、関わる人みんなが幸福であることが「新ラグジュアリー」的スタンスです。「それを作った職人は幸せであったか?」まで考えるラスキン的立場。

電子版はこちらです。

エレガンスと車の歴史の前口上から始まりますが、富士スピードウェイホテル&モータースポーツミュージアムの取材記事を書きました。JBpress autograph の連載です。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

お時間ゆるすときあればご笑覧くださいませ。

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

「富士スピードウェイホテルで深まる、ラグジュアリーとモータースポーツの関係」

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°の風景」を更新しました。「ラグジュアリービジネスと日本、『翻訳不能』な国の勝ち筋は」。

羽田未来研究所社長の大西洋さんにインタビューしました。後半は安西洋之さんが「これが日本文化だからと押し付ける儀礼は、海外の人にはコミュニケーションを絶たれた翻訳不能の世界」に見えることがあると指摘。

一万字くらいの長い記事なのですが、日本発ラグジュアリーや地方創生、日本文化の海外からの見え方に関心のある方、ぜひご一読ください。

写真©羽田未来総合研究所

JB press autograph 連載記事を更新しました。「地域ブランディングを成功させるために今、必要なこと」。富山県のクリエイティブディレクターに就任した高木新平さんにインタビューしました。

Forbes Japan「ポストラグジュアリー360°の風景」Vol. 30が公開されました。今回は安西さんスタート、私は後半を書いています。「丹後で考えた『中庸の究極』とジェントルマン文化の共通点」。

GQ JAPAN 4月号に寄稿した「クラフツマンシップとラグジュアリー」に関する記事がウェブ版に転載されました。

日本経済新聞連載「モードは語る」。元エルメスのデザイナーが手掛ける「職人を主役にするラグジュアリー」プロジェクト、MIZENを取材しました。電子版、紙版、ともに掲載されています。

Forbes Japan 連載「ポストラグジュアリー360°」第28回が公開されました。環境副大臣の山田美樹さんにインタビューした記事です。後半は「新・ラグジュアリー」の共著者、安西さんが新・ラグジュアリーの視点からコメントしています。

「なぜ日本からラグジュアリーが育たないのか」という問いそのものを変える必要がありそうです。

パーソルキャリア エグゼクティブコミュニティで講演しました。テーマは「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」です。コーディネートしていただきました中薗真理子さんはじめオーディエンスのみなさま、ありがとうございました。

東京大学生産技術研究所「文化×工学 研究会」で講演しました。テーマは「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」です。コーディネイトいださいました戸矢さまはじめ、オーディエンスのみなさま、ありがとうございました。

Precious 12月号 特集「持たない時代に『持つ』ということ」。「つくり手の創造性が最大限に発揮されたものを選び時間をかけて『名品』に仕立てる」というテーマで寄稿しました。

ウェブ版にも掲載されています。

本記事は、J-cast news にも取り上げられました。

過去のエッセイに関しては、本サイトWorksカテゴリー内「Essays」に収蔵してあります。

「新しいラグジュアリーが生み出す文化と経済」をテーマに講演しました。

講演概要は、「ぱとろな東京 Vol. 113」に掲載されました。

雷雨の名古屋でしたが、名古屋イノベーターズガレージに取材に行きました。高島屋社長の村田善郎さんのレクチャーのあと、suzusan代表の村瀬弘行さんと村田さんによるトークセッション。

高島屋の海外展開の話が生々しく、意外な戦略を知って驚愕でした。教育(=学校)とセットにして展開していくとは。

高島屋の海外展開の話が生々しく、意外な戦略を知って驚愕でした。教育(=学校)とセットにして展開していくとは。

ほかにも、

日本の百貨店の在り方が世界でも珍しいものであること。One Day Excursion(一日楽しめる空間)の特殊性。ワンストップ&おもてなし&文化発信を同時におこなうのが日本の百貨店。

最近の購買者は衣料品など買った瞬間から価値が下がるものではなく、資産化できるもの(時計、美術品、土地など)にお金を注ぐということ。

Z世代は高島屋の「オープンで正直」な姿勢を支持しているということ。

「非効率の効率」の重要性。文化催事など、「直接には儲からない」ものであっても、それを目当てに客が来るので全体的な効率を高めるということ。

日本らしさとは「一期一会のおもてなし」。雨が降ると店内の音楽が変わる。それを合図として、店員は、お客様のショッパーに雨用のビニールをかける。

百貨店は「伝え手」である。100万円の商品の価値を伝えきる。最近の若いお客様はとくに、商品の背後にあるストーリーを知りたがる。

企業文化や信頼を作るには時間がかかる。最初の5年、10年は赤字覚悟。地域と一緒になって、10年、20年と時間をかけて信頼を築いていく。テナントもまた「客」であり、彼らが出ていかないように信頼を築くことも大切。……などなど興味は尽きませんでした。

村瀬さんは日本で美術系の学校を受験するも全滅で、ヨーロッパに行ったら受け入れられたそうです。日本の学校は「上手い」人から合格させるけれど、ヨーロッパでは「伸びしろ」を見るのだとか。この話、「リトンアフターワーズ」の山縣さんのストーリーにも通じますね。日本で「落ちこぼれ」だった山縣さんは、イギリスに行ったらオセロがひっくり返るように全部プラスになっていった、と語っていました。

いま日本で不遇だと感じている人、それはただ環境が合わないだけかもしれないですよ!

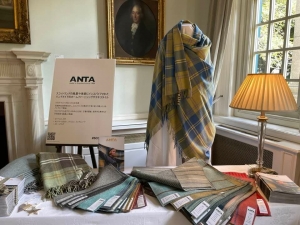

イギリス大使館にて23日、スコットランドの新しい魅力を紹介するイベント”Scotland is Now”。主催はScottish Development International. 香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

香水、スキンケア、木製バッグ、アクセサリーといった、これまでのスコットランドのイメージにはなかった製品が新鮮でした。

ウイスキーの新しい楽しみ方を教えてくれるガラス製品も。Angel’s Share Glass.

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Rocioの木のバッグは意外と軽くて、艶感、品格があります。パーティーバッグとしてよさそう。

Horus Stidioの香水も濃密で個性的。当然、ジェンダーフリーで使える今どきの洗練が感じられる高級ライン。調香師ユアン・マッコールはスコットランドにおける香水業界のパイオニア。 Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。

Ishga の海藻を活かしたスキンケアはすでにフォーシーズンズのスパで採用されているとのこと。 スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

スコットランドの変化が垣間伺われる商品展開でした。しばらく訪れていないスコットランドですが、いつまでもタータン、バグパイプ、スコッチエッグのイメージにとどまっているはずもなく。

日経連載「モードは語る」。ニセコ取材にもとづき、地域ブランドを支える魅力の根源を考えてみました。

「ニセコ」ブランドの根源 活発な議論、政治が担保: 日本経済新聞 (nikkei.com)

ファッションと政治は無関係、むしろ関係づけるものではないと思い込まされていた時期が長かったのですが、「メイドインジャパンのラグジュアリー製品を海外に」という議論に関われば関わるほど、土地の住民の幸福度がブランド力を支えていることに気づき、「翻って日本に住む人は??」となるんですよね。で、住民の幸福度を左右する根源にあるのは政治だということに気づいてしまう。ここでいう政治は、決して「政党」云々の政治ではありません。どれだけ民主的な話し合いがおこなわれているかという問題。「言ってもしょうがない」という絶望とは無縁の行政の話。

ニセコは人口5000人の町だからそれができる、ということはもちろんある。しかし、その小さな単位がいくつも集積することで、県レベル、国レベルの幸福度達成がめざせるのではないか?

もちろん簡単なことではない。全員が落としどころを見つけるまで何度も話し合う「民主主義のコスト」という副町長のことばが重かった。困難で、混沌としている。だからこそそれを抜けた先にある希望に価値がある。

Forbes JAPAN 連載「ポストラグジュアリー360°」第20回は、観光と新ラグジュアリーの関係をテーマにしました。

「観光とラグジュアリーの未来 雪国の温泉宿ryugonの場合」

「ラグジュアリー観光議連」なるものもあるそうですが、一晩一億の世界はたしかに利益を考えるうえでは重要。ただそんな「旧型」とは別に、次世代の価値観にあう新ラグジュアリーの視点でのインバウンドを考えることもこれからは必要なのではと思い、ryugonのプロデューサーである井口智裕さんと、ディレクターのフジノケンさんにインタビューしました。

TOPのうっとりものの写真はフジノさまご提供です。(Forbes掲載のryugon写真もフジノさま。本欄のTOP以外および近辺地域の写真は中野撮影です)

MATCHAの青木優さん、ご紹介ありがとうございました。

後半を書いている安西洋之さんは、観光地の地元民の生活を切り売りして観光ネタとして見せることを「文化の盗用」になぞらえ、注意を促します。たしかに、新ラグジュアリー視点では、地元民のライフスタイルの切り売りを地元民が快く思っていないとすれば、それを消費することは避けたいところ。盲点でした。

ある自治体の意見交換会に委員として出席しました。

すばらしいビジョンをもつ知事のもと、識者による理想的な目標が立てられていて、それはそれで賛同しました。

ただ、引っかかったことがいくつか。事務局にも伝えたのですが、もしかしたら多くの日本の組織が似たような問題を抱えているのではと感じたので、こちらでも書いておきます。

〇25歳から35歳の女性の流出が最大の問題となっている、というわりには、会議にその年齢の女性がいない。おじさんばかりでその問題を推測・議論してどうなるのだろう。その年齢の女性を委員に加えることから始めるのがシンプルで、当然のことなのではと思います。

〇スピーチするひとたちががそろいも揃ってグレーの背広の似たようなおじさんばかり。スーツも眼鏡も髪型も似たような感じで、話し方も顔つきも似ているとなれば誰が誰なのか区別がつきません。そういう方々が、相変わらず多様性の重要性を語っています。この「多様性を語るグレースーツ」問題は、コロナ前からずっと指摘していましたが、コロナを経てもまだ変わってないのかと愕然とします。多様性がそんなに重要なら、おじさんはいったん引っこんで、女性や若い人を壇上に出す、というシンプルなことがなぜできないのでしょう。多様性は、語らなくていいです。多様であればよいだけのこと。機会さえ与えられれば、女性も若者も立場にふさわしく成長します。

〇「なにもない」というけれど、自分たちのいいところがまったく理解できていないだけ。ずっとその環境にいてあたりまえすぎて意識にすらのぼらないものと思われます。ゆえに広報がぜんぜんできてない。外部の目からよいところを発見してもらい、言語化してもらうということを一度きちんとおこなってみては。

偉そうに放言、失礼しました。風通しの良い先進的な自治体への変貌を、応援しています。

中目黒にてカポックノット展示会。

今期から「ラグジュアリー」という言葉をはっきりと出してきたのが頼もしい。

今期から「ラグジュアリー」という言葉をはっきりと出してきたのが頼もしい。

新型ラグジュアリーは、サステナビリティーを当然の前提として含めます。旧型(の一部の性格)は、いまのままだとGenZからはダサいと見られてしまいます。10年後を考えると新型の考え方にシフト、少なくとも配慮したいところ。時代の急速な変わり目を感じます。

これってラグジュアリーではないでしょ?という声も旧世代から聞こえるのですが、シャネルが最初に装飾を省いた帽子を出した時、あるいはアクリルのアクセサリーを出した時も同じような声が起きていたことを思い出します(いや、見たわけじゃないけど)。今のGen Zが求めているのが何なのか、その「願い」の方向に次世代ラグジュアリーが形成されていきます。「兆し」や「種」を見て、育てていきたい。きらっきらに完成されたものを資本の暴力でマーケティングされ、受け身でありがたがれという世界はもうムリ、という世代が10年後、市場を主導していきます。

デザインのバリエーションが増え、ファンも確実に増えており、猛暑のなかでのダウンの試着、大盛況でした。

トップ写真、左がデザイナーの満汐国明さん、右が代表の深井喜翔さん。伸びしろの大きい、日本の次世代ブランドです。

目黒川の周辺はおしゃれな店がひしめくウォーキングに最適な場所ですね。桜の季節はあまりにも混むので避けていましたが、今度ゆっくり歩いてみたい場所です。

新ラグジュアリーが人文学発ということにまだピンと来ていらっしゃらない方に、とてもわかりやすい安西さんの論考です。ぜひお読みください。「インバウンド論議を『孤立』させない --- 文化・ビジネスの全体的構図を描く」

なぜ海外に対して高価格交渉ができないのか? 日本のライフスタイルを<幸福>として自信とともに示し、人生哲学を誇らしくもつことの重要性がよくわかる必読の論考です。未来を作る新ラグジュアリーが個人の尊厳を大切にする人文学発という意味もまさにここに気づいていただけることと思います。

インバウンドにしても、表層を「京都っぽく」して客を呼ぼうというのはもう、絶対に違う。通販で買えるような土産ばかり売っているお土産屋さんもいらないし、おしゃれな抹茶カフェもいらない。その土地の人々がどのような人生観をもって地域と暮らし歴史を作ってきたのか。どこに幸福を感じてきたのか。それを自信をもって発信することが、高価格の交渉を可能にする根拠になります。イタリア、フランスはそのような「ライフ」観を自信をもって示すことでラグジュアリーの根拠を作ってきたのです。

新潟・六日市の旅ではその可能性の具体例を見た気がします。日本のインバウンドに通底させたい考え方と、メイドインジャパンのラグジュアリー製品の高価格を支えるべき哲学は、決して切り離すことができません。「ライフ」に対する哲学、幸福感を自信をもって示すことができるかどうか。「わたしたち」全体に問われています。

とはいえ現状の日本では相当にハードルの高い理想だということは、重々、承知しております。まずは、目指したい理想を書いてみました。

NewsPicksのプロピッカーも務めておりますが、昨日ピック&コメントしたなかからシェアしたものを転記しておきます。

NewsPicksのシリーズもののなかでも私がもっとも好きな番組が「伝書鳩TV」。毎回、新鮮な海外最新ビジネス情報をぎゅっとコンパクトにして楽しく届けてくれます。昨日の回では、盛りだらけのSNSに疲れたGenZに人気で、インスタグラムのダウンロード数を超えているというSNS、Be Realについて、ポイントと未来の可能性をわかりやすく教えていただきました。

“「盛れないSNS」。盛るとか撮り直しとか遅れるとかのチートまがいなことが一切できない、またはバレバレで、一日一回、タイミングが来たときのみ、目の前のリアルを投稿できる。そこで投稿しないと友達のも見られない。なんの罰ゲームですかという感じですが、アンチ盛りSNSとして新鮮なのでしょう。私にはさすがに無理ですが(←聞かれてない(笑)!)

naoさんのインスタについてのコメント「ソーシャル無関係に、企業の発信みたいなものをチェックするのに使っている」のはまさに私もそうで、インスタはある程度、成熟した世代にとってはソーシャル無用の情報収集ツールになっているように思います。ただここからGenZがごっそり抜けるとなればそれにつられて企業も撤退し、情報ツールとしても力を失っていく可能性があるわけで…… となればまた新しいSNSのほうへどどどっと。プラットフォームのいたちごっこを連想しました”

すでにTickTockはついていけず、clubhouseなど早々に脱落し、ましてやBe Realは厳しそうですが、これからますます短いサイクルで新しいプラットフォームが生まれていくのでしょうか。すでにメタバースには乱立してそうですね(まだよく理解していない世界)。多くのブランドが「コミュティづくりに力を入れる」と言っているのは、こんなSNS乱立時代だからこそ安心感のある居場所を提供して、信頼できる価値を共有することで顧客と世界を共創&ともに繁栄しておきたいということでしょうか。

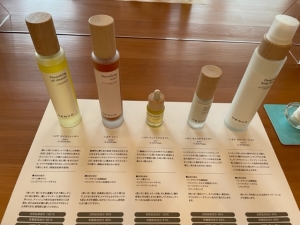

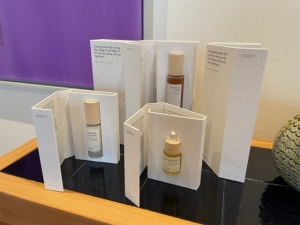

フィンランドからシンプル・ラグジュアリーコスメ、HENUAが上陸します。

発表会がフィンランド大使館でおこなわれました。

大使の挨拶に続き、ブランド創始者のひとり、Jenni Tuominenさんによる詳しいプレゼンテーション。

発表会のあと、Jenniさんに北欧的シンプル・ラグジュアリーの考え方を中心にインタビューしました。なんだか国旗を背負った「どうだ」写真になって恐縮です。

インタビューに加え、フィンランド大使館に来てみて、大使、そして大使館商務官のLaura Kopilow さんのお話もじっくり聞いて、北欧ラグジュアリーの感覚が少し理解できた気がします。ヨーロッパ的ラグジュアリーの旧型とも新型ともちょっと違う、北欧のラグジュアリー観。日本との親和性は高いと思う。

フィンランドといえばムーミン⁈

詳しくは媒体に書きますので、またご案内させてください。

HENUAの日本展開においては、candlewickがパートナーとなるそうです。PR会社のあり方も時代に応じて変わっていかなくてはならないというCEOのNoriko Silvester さんのお話も印象的でした。

このスキンケア、写真で見るより実物を見て、試してみるとそのレベルの高さを実感します。

容器にいたるまでテクノロジーが駆使されている。このケース、マグネットですっと閉じるのですよ。数々のデザイン賞をとっているというのも納得。シンプル・ラグジュアリーを体現する最先端オーガニックコスメ。フィンランドの底力を感じさせます。

こちらはフィンランドのガチャで、椅子のミニチュア。精巧に作られているのでコレクターもいらっしゃるそうです。大使館では一回400円で遊べます。

こちらはフィンランドのガチャで、椅子のミニチュア。精巧に作られているのでコレクターもいらっしゃるそうです。大使館では一回400円で遊べます。

Forbes JAPANでのポストラグジュアリー360°連載、更新しました。「『柔らかい言葉』が新しいラグジュアリーをつくる」。

デュッセルドルフで起業した、有松絞り5代目でもあるsuzusan代表の村瀬弘行さんへのインタビューからスタートしています。

後半の安西さんによる論考は、<日本の伝統文化や技術を海外にもっていく>ときに留意したいことにふれています。新ラグジュアリーの文脈で海外進出を考える方は必読と思われます。

村瀬さんは、日本の伝統文化をヨーロッパという異文脈にもちこんで、まったくコネのない土地でファッションビジネスを成功させたユニークな方です。現地の方との関係の築き方からして驚愕(のち納得)でした。

村瀬さんは新しいラグジュアリーを理解し、それを自分なりの方法で実践する方でもあります。ヨーロッパにおける「旧型」の扱いの変化の話もあり、多岐にわたり示唆に富んでいて面白いと思う。よろしかったらぜひForbes JAPANのサイトでご覧ください。

Netflix 「ホワイトホット アバクロンビー&フィッチの盛衰」。

1990年代に排他的な戦略(白人・美・マッチョ以外は排除)がウケてカルチャーを席巻したブランドが、その価値を貫いたゆえに2000年代に失速,凋落。その過程に2000年代、2010年代にうねりを見せた多様性と包摂の動き、#metoo 運動など社会の価値観大変動がありました。関係者の証言で生々しく描かれる内部の様子が非常に興味深い。

それにしても、言葉遣いにいたるまできめ細かく設定された「エリート主義+セクシー+エクスクルーシブ(+伝統)」なアバクロのブランド戦略=排他的文化の構築に驚愕。

アバクロのモデルは服を着ないで服を売った。ファッションビジネスは、服を売るんじゃなくて文化を売る、ということがよくわかる例にもなってます。ふつうに良いものがあふれる今は、ますます文化に細心の注意を払う必要がでてきます。

とりわけラグジュアリー領域にその兆候が現れやすい。新ラグジュアリーが文化盗用や人権、包摂性やローカリティー、倫理観に対して敏感になり、新しい文化を創るのとセットになっているというのは、そういう文脈に則っています。ラグジュアリーが特権的で神秘的で選ばれた人のための贅沢品という思い込みのままなのは、1990年代で止まっているのと同じ。あらゆる文化間に「上」「下」関係を作るのがダサくなっている今、ラグジュアリーの概念も大変動を起こしています。価値観をアップデートしましょう。

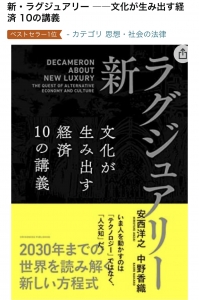

?ファッションジャーナリストの宮田理江さんが『新・ラグジュアリー』のレビューをアパレルウェブに書いてくださいました。

?amazonでは連休中、その他の地域経済関連書籍部門でプーチンをおさえて一位。8日の現時点でまだベストセラーマークがついてます。ありがとうございます。

鉄板のウォーキングコース、日比谷から二重橋経由でパレスホテルまで。ファミリーの会食でしたが、ウェディングのラッシュで、ロビーは礼服の人だかり。

コロナ前は、日本独自のホワイトシルバータイに黒い礼服という慣習は改めて、昼間なら海外と同じようにスーツに明るいタイでよいのではと思っていましたが、こうして久々に白黒礼服を見ると、それはそれで日本的な美しさがあって、よいかもですね。無理にグローバル基準に合わせなくても、日本ローカルなフォーマルのスタイルがかくも根強く定着しているなら、その独自な基準と美意識を言葉にして、逆に堂々と世界に発信するというやり方もあるのではと感じた次第です。

洋服発祥の西洋の基準を「従うべき基準」とみなしているかぎり、日本発ラグジュアリーに根本的に必要な「自尊」がついてこない。150年も経って定着した「慣習」であれば、それはそれ、これはこれとして、「違い」を認識した上で、日本ローカルに熟成したものとして自信を持って発信することも、「文化的植民地からの解放」という意味で必要なのかもしれないと思い始めましたが、みなさんはどう思われますか?

いずれにせよ、ホテルウェディングの活気が戻ったこと、業界のみなさまにとっては喜ばしいことですね。モノトーンの日本式礼服、華やかな西洋式セミフォーマル、各民族独自のフォーマル、いろいろ入り乱れているのが、かえって良い感じに見えました。

日本のラグジュアリー、とりわけツーリズムから見たラグジュアリーを考えるのに読んでおきたい本2冊。

まずは、原研哉さんの『低空飛行』。

日本がすでにもっている資産を、へんに西洋化されない形で活かすにはどうすればいいのか、考えるヒントがちりばめられています。

日本のラグジュアリーホテルのあり方も、根本から考えなおしたくなります。ツーリズムを超えて、日本の資源に関し、あらゆる角度から光が当てられます。緻密な観察眼で紹介されているホテルや旅館、全て行きたくなりました。混雑がなくなる時期をひたすら待とう。

味わいがいのある美しい文章と写真が豊かな読書体験をもたらしてくれます。

インターネットがもたらしたのは、「わたしたち」の「ほの明るい時代」であるという指摘,なるほど、です。「私、私」とエゴを出す態度は、ますますはじかれていくでしょうね。

原さんつながりで、瀬戸内デザイン会議の議論を収録した『この旅館をどう立て直すか』。こちらも観光ビジネスに関わる方は読んでおいた方がよさそうです。MATCHA代表、明治国日一期の青木優さんと最近、ランチをする機会があり、彼も参加しているこの本をプレゼントしていただきました。彼はこの領域でのリーダーシップをとるほどに活躍しており、頼もしい限りです。臆せず人とコミュニケ―ションをとっていく、素直で大胆なつながり方など、見習いたい点も多い。

「モノを作る」から「価値を作る」という新しい産業の見立てという点では、新・ラグジュアリーとも通じるところがあります。

「観光とは、光を観ること」。ラグジュアリーの語源にも「光」がありますね。

もっと光を、と言ったのはゲーテでしたか。

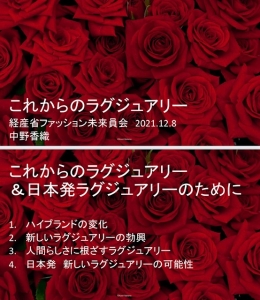

経産省のホームページで、「ファッションの未来に関する報告書」が公開されました。

経産省の本気が伝わってきます。

「ぽくない」カラフルで写真満載の資料に、失礼ながらびっくり。本にできそう。ファッションの現在・未来を概観する、少なくとも手がかかりにはなってくれそうです。短期間にこれだけまとめあげるのはちょっとすごいと思う。ぜひチェックしてみてください。

ラグジュアリー概念のアップデートに関しては、p.121あたりから出てきます。議論の一部しか掲載されないのはしかたないとして、記録に残されてない内容に関しては、『新・ラグジュアリー』に書いてあります。

「ラグジュアリーは、情報・文化格差があった富が中心の世界観から、文化の上下構造がなくなる世界における人間らしさの本質的価値追求に移行するだろう。今後は、排他的・特権的、階級や名声、神秘性といったキーワードが似合う権威世界ではなく、包摂性、文化創造&コミュニティ形成、自由な軽やかさが大切にされる世界の感覚を先導する領域になるだろう」

この感覚、怒涛のように来ています。旧型も嗅覚の早いところは変化しています。

上記の資料は、経産省HPからダウンロードしてご覧ください。ファイル重ためです。

「新・ラグジュアリー」でも日本発の新ラグジュアリーとしてご紹介したSHIRO。

創始者で現会長の今井浩恵さんにインタビューしました。お召しになっているのは「サカイ」だそうです。

とても楽しいインタビューでした。詳しくは後日、媒体で!

SHIRO東京本社を出て、次の場所へ向かう途中で、「香織族」の妹、安田香織さんにばったり!なんと9年ぶりでした。マスクしてても9年ぶりでも認識されたのはやはり似たような感性が流れている「名の宿命」でしょうか(笑)。いくつかのCMに出ていらっしゃいます。

この日着ているダブルのスーツは、廣川輝雄さん作です。インナーは心斎橋リフォームの内本久美子さんにお願してつくってもらいました。男性のシャツのような堅い襟はいらないけれど白い部分はしっかりと上着の襟の外にでていてほしい、かつネクタイなどの装飾がなくても首元がそこそこ華やかに見えるレイヤーがほしい、という難度の高い注文に応えてくださいました。袖口からもしっかり1.5センチ白いブラウスの袖口が出て、かつカフスボタンのかわりにパールボタンがついており、カフリンクスのような働きもします。市販の「女性用」スーツもインナーも、女性のテイラードスタイルを男性よりも軽く見ているのか、素材からしてぺらぺらしていて、まともなものにお目にかかれません。いつまでたっても需要に応えるものがでてこないので、しかたなくこちらから提案していきます。#GO TAILORED

ハイテク系の美容で快進撃を続けているMTGから、「めぐり」をコンセプトにした炭酸セルフケアブランド「MEGLY」が発売されます。発表会に伺いました。

高濃度のガスが入ったカートリッジとめぐり導入液を装着し、シュッと吹きかける。あらゆるお手入れに加えるだけで(これだけでも)炭酸の効果が堪能できる仕組み。

ラベンダーやベルガモットのような、やさしくリラックスできる香りです。年齢、ジェンダー問わず使えます。

開発者は30代前半の男性、山崎友也さんです。肌荒れが炭酸美容によって治り、歴代の「女性向け」の容器(両側)を、なんとか男性にも若い世代にもアピールできるものにできないかと考え、現在(中央)のようなシンプルでモダンなボトルにデザインを変えました。ガスボンベ(カートリッジ、ですね)にも改良が加えられています。ちなみに、頭皮にも足にも、全身に使えます。

会場になったのは、銀座の「ビューティー・コンセントレイト」。一階にはMTGが展開する製品がすべてそろいます。壮観。

4月26日発売です。

昨年12月におこなわれた帝国ホテル第14代総料理長の杉本雄さんとの対談が、帝国ホテル会員誌「IMPERIAL」No. 117に掲載されました。

杉本さんは奥ゆかしい(?)日本のホテル業界にあって積極的にサステナビリティを発信し、模範例をみせてくださっています。こうしたことが早く「あたりまえ」になってくるとよいですね。

美容室Zele グループのスーパースタイリスト講座で、美容師さん向けブランディング、マーケティング、ファッション&ビューティー史、最新トレンド、新ラグジュアリーのレクチャー合計4時間。

2年間、コロナで中止になっていたので、久しぶりの講座となりました。この2年でビューティー界もそれを取り巻く価値観も大きく変わりましたので、内容は大幅に変更し、最新のバージョンにアップデートしました。

最新の感覚と熟練技術を兼ね備えたヘアアーチストとして、世界で自由自在に活躍されることを心より願い、応援しています。

28日発売の新刊の見本が届きました。当初、デザイナーさん提案の黄色に、「これは日本では安売りのイメージと結びつく」と意見したのですが、その後、いくつかの検討段階を経て、この「攻めの黄色」「未来の幸福の黄色」を、安っぽくならない洗練された色調で仕上げていただいた次第です。

内容もこの2年間の発酵段階を経た濃いもので、読み応えのある310ページになっています。

次の社会、次の経済のあり方を考える視点を提供しています。アマゾンのカテゴリー「思想・社会の法律」部門で依然、ベストセラーを獲得しています。

私のパートにおいては、イギリス文学、ダンディズム史、ファッション史、内外のモード事情……とこれまで研究してきたことを総動員して「新・ラグジュアリー」論に結集させました。逆に、40年ほど前の純粋な文学論の研究がラグジュアリーを分析するヒントを与えてくれたことに今になって気づいています。やってきたことが、とても長い時間をかけて、当時は思いもしなかったところで活きる。「こんなこと、何の役に立つのか?」とくさらず即効性を求めず、プロセスに真剣に取り組むことが、いつの日かそれが予想もしなかった報酬となって降ってくる。多くの仕事において必ずそういうことがあります。自然界の摂理のようなものだと思う。ガウディの言葉を借りれば「神は急いではいない」のです。

昨秋、経産省が主催した「ファッション未来研究会」の全資料が公開されました。私は第4回で「新しいラグジュアリー」に関するプレゼンを。その時に使った資料の一部も公開されています。

.

研究会後、すぐにNFTに対して動くなど、経産省の対応には本気度が感じられます。

よろしかったら、経産省ホームページで全容をご覧くださいませ↓

いよいよ初校ゲラが届き始めました。

『新・ラグジュアリー 文化が生み出す経済 10の講義』(クロスメディア・パブリッシング)、3月末に発売予定です。Forbes JAPANでの連載の共著者、ミラノ在住の安西洋之さんとの共著になります。連載の方向は踏襲しつつ、内容、形式は大幅に書き換え、ほぼ書き下ろしです。

次の本も(というか本来そちらが早いはずでしたが逆になってしまい)淡々と進めております。

The Journal of Japanese Studies Vol. 48 has been publishd.

The Journal of Japanese Studies is the most influential journal dealing with research on Japan available in the English language. Since 1974, it has published the results of scholarly research on Japan in a wide variety of social science and humanities disciplines.

I have written a review on Japan Beyond the Kimono.

Jenny Hall, Japan Beyond the Kimonoのレビューを寄稿しました。上記クリックするとお読みになれます。

新しいラグジュアリーに関する能楽堂の講演が、マリー・クレールのサイトにテキスト化されて掲載されています。

ハイブランドの変化、時代の変化に応じた新しいラグジュアリー観、日本の可能性などについて詰め込んで語っています。

こちらでご覧いただければ幸いです。

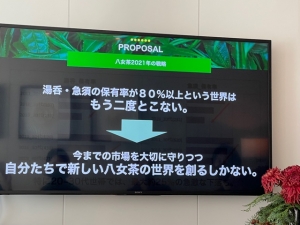

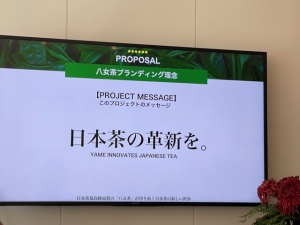

八女茶がラトリエ・ド・ジョエルロブションから発売。プレゼンテーションに伺いました。パレスホテルのスイートにて。

パレスの消毒スプレーがおしゃれすぎる…! 薄いので名刺入れにも入る。こういうのがほしかった。

パレスのスイートからの皇居の眺め。完璧です。

プレゼンターの方々の前掛けもクールです。

このような熱のこもったプレゼンがあり、革新的な八女茶を体験することになります。

一煎目は贅沢に、濃縮された一滴だけ。深い甘みがあって余韻が延々と続きます。二煎目を飲んだところで、「お塩をつけて食べてみてください」と。お茶の葉を食べるのです。ふつうにおひたしのようで美味しかった。他の茶は繊維が多くて食べられないそうですが、柔らかに手摘みされた八女茶ならではの楽しみ方。

そして究極の「氷出し」。一晩、八女茶を氷の上に置いておく。溶けだしたお茶をこうしていただくわけです。ロブションが絶賛したというのもうなずけます。その後3時間くらい延々と余韻が残っていました。もっともあうフードは、和菓子ではなく、チョコレート。パレスの千代チョコ特別歌舞伎バージョンとよく合いました。

ロブションから販売されることで「世界の八女茶」への躍進にいっそうの加速がかかりますね。

パレスに来たら恒例の、皇居まわりのウォーク。どこをどう切り取っても好きな景色が広がります。

以下、読者のみなさまには「またか」な光景かと思いますが、淡々と写真集です。

本当に平和で、祝福された景色です。

おそらく大分からの方が距離的に近いのだろうけれど、熊本空港から九州横断バスに乗り阿蘇山を越えて2時間、ようやく黒川温泉にたどりつきます。

時間が大正時代で止まったような、レトロロマンな空気が満ちるすばらしい温泉郷です。

九州とはいえ、山奥に近いので、寒い。

こちらは、「のし湯」まわりの風景。

ここは超人気のようで今回、満室で宿泊かなわず。

こぢんまりした町ではありますが、どこを切り取っても絵になります。

次世代に継承していきたい文化があちこちに。

西日も情緒演出に一役。

こちらは「みの」ですね。昭和40年頃まで雨具として使われていたそうです。

川にかかる橋も温泉郷の風景には欠かせません。

ちなみにお湯の香りは硫黄味が少なく、とても心よい香りです。

黒川温泉全体でただ一室のみ!空いていたのがこちら、「わかば」の「きく」という部屋。

建物そのものは古いのですが、部屋のなかはリノベされており、清掃も行き届いていてとても快適でした。残り物に福あり、でした。

なによりも、24時間かけ流しの温泉がお部屋についているのがよい。思いついたら温泉。むちゃくちゃ贅沢です。スタッフもあたたかく、食事も重すぎず(これ実は大事)、快適な滞在を楽しませていただきました。

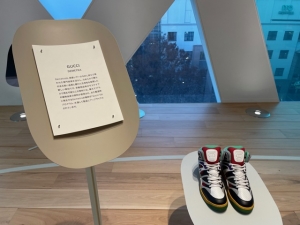

能楽堂講演のあとは、ケリングジャパン本社にて「Fashion & Biodiversity」展の内覧。

ファッションのルーツや、私たちが直面している危機がどのようなものなのか、わかりやすく展示されています。

ケリンググループのブランドが具体的にどのような試みをおこなっているのかも解説されています。上はバレンシアガのアップサイクルジャケット。レザーは汚染の原因となる金属を使用しないメタルフリー製法によってなめされています。

こちらはグッチ。Demetraという新素材が使われています。非動物由来のサステナブルで再生可能の素材。

26日から28日まで開催されました。

JBpress autograph 「モードと社会」第21回は、「革新的なコラボで西陣織を復活させた老舗『細尾』 細尾真孝の原点』です。

こちらは何年か前にミキモト本店で行われた「日本の織物」の展示でお会いしたときの細尾さん。日本各地の希少な織物の研究もされています。繊維といえどもR&Dなくして発展なし、と教えられます。

Forbes Japan 連載 「ポストラグジュアリ―360°」第12回がアップされました。「今年話題の2ブランドから考える、ラグジュアリービジネスの行方」。

前半では中野がCFCLを通して「コンシャス・ラグジュアリー」を考え、後半では安西洋之さんがクチネリを通して「ヒューマニティ」を考えております。

ビーバームーンの月蝕はなかなかドラマティックでしたね。冬の晴れた空は空気が澄んでいて、月も星もいっそう神秘的に見えます。満月の日だからというわけではなく偶然ですが、髪を10㎝くらい切ってボブにしてみました。いろんなことが急スピードで展開しており、中身のOSも入れ替える時期に来ているようです(ダンプファイルはどこかに残しておこう(笑))。写真は夕刻の日比谷。

さて、経産省「ファッション未来研究会」第1回の要旨がすでに経産省HPにアップロードされています。早い。情報量もすごい。今回は合計5回開催される予定です。

経産省「ファッション未来研究会」委員(2021年秋冬)、文科省価値創造人材育成拠点事業「京都クリエイティブ・アサンブラージュ」専門家講師を務めることになりました。全く別のプロジェクトですが、ほぼ同時に決まり、急展開で始動しました。

京都クリエイティブ・アサンブラージュは、京都大学・京都市立芸術大学・京都工芸繊維大学の合同プロジェクトで、社会人対象です。価値創造ビジネスとしてのラグジュアリーを担当します。大きなプロジェクトの、ほんの小さな駒ではあります。

詳細や公開イベントなど、随時アップしていきます。

ともに未知の世界ですが、微力ながらなにがしかの貢献ができるよう最善を尽くしたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

カワサキ・キングスカイフロント東急REIの周辺には、先端医療研究のラボやライフスタイルイノベーション系のハイテクな建築が延々ゆったりと続いています。

建物にいちいち感嘆しながら歩くの巻。

ライフイノベーションセンターっていったい何を研究するところなのか…… 建物がホントに素敵。

ジョンソン&ジョンソンのラボは、逆さ台形。写真ではわかりづらいのですが、驚愕。シンガポールのシンボルになっている例のホテルの高層階に泊まったときの恐怖(笑)を思い出しました。

交番まで近未来的。

ここ、ネイルサロンも入っているようなのですが、外からは中の様子が見えません。でもこのコピーにはしびれました。”Demolition for a New Life” 新しい人生のためにぶち壊せ、っていう感じ?

夜は夜で異なる表情を見せてくれます。

照明の使い方からして斬新。あたり一帯、SF映画のような雰囲気になる。

足元をよく見ると、正方形とらせんの図の組み合わせ。頭の良い人たちが働いているんですねやはり(←という頭の悪い私の単純な発想)。

慶應大学の施設も一部に入っているようです。

外からうかがえるインテリアもクール。こういうところで働いてみたい。

着ているロングコートは廣川輝雄さん作です。裏地は赤い薔薇柄?

面白さはゲストが適宜掘っていけ、というウェアハウス。発見が尽きません。ただ、何もしなければ何も見つからない退屈なところ。示唆的ですね。

朝食のブッフェもリーズナブル。小さなポット各種にいろいろなお料理が。ステーキの入ったポットが美味しかったです。眺めもウォーターフロントで最高。5スターズホテルとは別のカテゴリーの楽しみ方を開拓できます。

天空橋が完成していたら羽田空港から車で10分、というアクセスではあったのでしょう。まだ工事中のため、天空橋にタクシーGOで車を呼んで(タクシーがふつうに来ないところなので)、ぐるりと20分ばかり遠回りしてKawasaki King Skyfront Tokyu Rei Hotel に到着。

The Warehouse (倉庫)とでかでかと書かれていますが、倉庫をリノベした(というイメージの)新感覚ホテルです。

天井がこれです。このままインテリアとして活かされています。

近隣の建物も近未来的なのですが、これについては別の投稿で。

広いパブリックスペースの向こう(ホテルの裏側)はまさかの美しいウォーターフロントでした。

宿泊している人や、近隣のお散歩中の人たちが談笑していて、ここはサンフランシスコですかという雰囲気。

次世代の感覚にフィットする、という感覚についていく(笑)。

この夕暮れの景色、麗しくないですか? まったく想定外の川崎です。

夜は夜でまた違う表情を見せてくれます。

川崎の香水、044。工場の香りもベースになっています。「ベンゾイン」が使われているようですね。ギャグすれすれですが、大真面目。

天空橋を降りると日本ではないような開放感ある光景が広がります。。

HICITY(Haneda Innovation City)なる巨大な複合施設が建っています。

ショップ、レストラン、オフィス、コンベンション施設、先端医療研究所、日本文化発信施設などが入った、近未来的な建物。多くの企業が参加しています。

歴史遺産的なものをスパッと切った、先端的な新しさが気持ちいい。

まさかの穴場で、人混みを避けたい方にはおすすめかも。私はとにかく人が向かう場所が苦手で(あらゆる意味で)、誰も行かなそうなところばかり目指しているのですが、そうすると誰かの後追いではない感動が待っています。

モノレール羽田空港からさらに少し奥へ。車はあったほうが便利ではあります。

「文化の盗用」いちゃもん、いまだに出てくるのですね。

朝日新聞Globe で取り上げられていた記事、黒人のコスプレイヤーが日本のKAWAIIを「盗用」してバッシングを受け、謝罪においこまれたという。

これに対してNewsPicks でコメントしました。以下、転載しておきます。

いかなる文化であれ、文化は互いに異なる影響を及ぼし合って発展してきました。互いの立場が互角であったり、十分な理解と敬意の表現のもとに引用が行われたりした場合、それは「盗用」とはなりません。また、「やられた」側がそう感じていなければ、「盗用」は成立しません。

盗用となるのは次の場合です。

強い立場にある主流の文化(例えば西洋)が、これまで無意識のうちに虐げてきた(下位に置いてきた)マイノリティの文化から、彼らに利益を還元することなしに、自分にとって都合のいいように借用した場合、です。借用された側が「傷ついた!敬意も払われず都合よく盗まれて不利益を被った!」と感じれば、それは盗用となります。「やられた」側がどう感じるかが重要なのです。

このケースでは、「黒人女性が日本文化を盗用した」とクレームをつけられるのは「やられた」側の日本のみですが、そもそも正しい感覚をもつ日本人でこれを「盗用された、不利益を被った」と考える人はほぼいないはず。

紅林さんも擁護していますが、KAWAIIは世界を結ぶ平和のためのキーワード。ムスリム文化圏でもロリータファッションが取り入れられていますし、そもそもロリータファッションじたい、西洋文化からの借り物です。(西洋文化は日本よりも「上」にあるという意識があるので、西洋はそこにクレームはつけません。それはそれで嫌味ですが。(笑))

KAWAII推進者が、世界でどんどんKAWAIIが広まってほしいと普及活動に努めており、日本人の多くが「傷ついた」なんてかけらも感じていないかぎり、これは盗用にはあたりません。そもそも日本政府までもKAWAIIを世界に普及させる大使を任命していますね。盗用が成立するはずもありません。

なんでもかんでも見境なく「盗用」といちゃもんをつける傾向は、文化の健全な交流を委縮させます。なにが相手の文化を傷つけるのか、どのように表現したら敬意を表せるのか、異文化間で、もっとお互いに対話をしましょう。

(トップの写真は、龍村さんがトヨタのために作った織物で、波の柄がところどころタイヤになっているのです! 本文とは関係ありません。)

龍村光峯を取材。

立体的で光によって動いて見える錦の織物は肉眼で見ると心拍数が上がります。作品、建物、驚きの偉業の連続でした。

光源氏誕生の物語を織物で表現。右下に紫式部がいる!

錦の織物。光りのあてかたによって動いて見える。立体的で、生きているようです。

ずらりと並ぶ作品は壮観。

戦艦のような巨大な織機。

ジャカード織のためのパンチがあしらわれています。これがコンピューターの元になりました。

解説してくださる龍村4代めの周(あまね)さん。ちなみに、「龍村」の名の付く似たようなビジネスの会社があと2軒ありますが、「全然別物」なのだそうです。もとは親戚筋でしたがいろいろあって分裂。「京都はお菓子屋さんにしろ、織物にしろ、老舗はそんなのばっかり」だそうです。本筋はここ龍村光峯。

水の表面を表現した織物。本当に水のように見える。写真でも少しは伝わりませんか?

木目を摸した織物。

このシリーズには、果物の皮、メタルなどもあり、どれもリアルです。織物とは信じられないくらい。

江戸、平安、室町の織物を復元。古くから伝わる柄や技法を研究し、復元し、後世に伝えていくのも龍村のミッションのひとつだそうです。

博物館と工房とショップを兼ねる龍村光峯、正面から写しました。

とんでもなく勉強になりました。ご案内くださいました龍村周さん、ご紹介くださった関西学院大学教授の井垣伸子さん、ありがとうございました。

ちなみに「錦」とは「最高級」、「トップ」の意味だそうです。「西陣織」は商標名。

ザ・レインホテル京都の朝食がすばらしい。オーナーが朝食には力を入れている、と万全の自信で語っていただけありました。

デンマーク式ノスモーブロ―(オープンサンド)をメインに、京都の伝統農法で採れた野菜料理、各種料理がガラス瓶に入れて並べられる。ブッフェ形式です。

ありきたりの「ホテルの朝食」のステレオタイプからみとごに脱却しており、一品一品が個性的で美味です。

希望に応じて、ルーフトップでも食べられるし、ランチボックスとして詰めてくれたりするそうです。

ホテル内に飾られるYuma さんのアートな写真。

前夜は、今回のツアーに参加したみなさまとAnother C でディナーでした。

全10席もないカウンターで、オーナーシェフの富永暖さんが、目の前で新鮮な素材使った料理を作り、できたてをサーブしてくれます。モダンな和のフルコースで季節感のある上質なお料理を楽しませていただきました。お名前のとおりあたたかなおもてなし、ありがとうございました。

京都の南口エリアといえば、ディープですさんだ印象もありましたが、アートの町として変貌すべく、芸術系の大学やシアターがこれから続々と入ってきます。

クリエイターの交流拠点として今年2月に誕生したのが、ザ・レインホテル京都です。

ホテルのデザイナーは柳原照弘、ホテルのあちこちには写真家Yuna Yagiの作品が飾られています。

客室やレストランのテキスタイルは「Kvadrat」、家具は「HAY」、「SKAGERAK」などの北欧インテリア。ロゴやグラフィックをデンマークの「All the Way to Paris」がディレクション、というスカンジナビアスタイル。

アメニティはほんとに最小限しか置かれませんが、センスよきものが徹底的に選び抜かれており、アルガンオイル入りのバスアメニティArgan にはかなり驚き。上質です。ちなみに個別には販売していないとのことでした。ベッドは英国王室も使うスランバーランド。堅めで眠りやすい。

ホテルデザイナー柳原さんと写真家Yunaさんのトークショーに伺いました。

(Yunaさんのフロントの写真に合わせて特別に作られたインスタレーション)

ホテルオーナーは、このホテルを、ショーディッチのエースやブルックリンのワンのようにしたい、と。なるほど。若手前衛アーチストが集まる対抗文化的なイメージ。

ホテルのルーフトップバー。他の滞在客と交流するのにも絶好のスペースです。京都北部の「見慣れた」京都の風景とはかなり違い、なかなか新鮮です。

これからのファッションは農業まで視野に入れることが避けられなくなります。

Farm to Fashionを掲げる木の実由来のファッションブランド「KAPOK KNOT」が、日本橋にて3月末までの期間限定の予約制ショールーム「Farm to Fashion Base」をオープンします。

レセプションに伺いました。トップ写真は、次世代ビジネスを先導する深井喜翔さん。数々のピッチコンテストで優勝しています。

天井も自分たちでペンキ塗りしたそうです。流木ハンガーなど、サステナ素材がいたるところにとけこんでます。

早くもコピーされるなど、悔しい思いもしているようですが、それは一流の証!と思って邁進してください。ココシャネルも、模倣されるのは一流の証、と言って動じなかった。でも悔しさよくわかる。追いつけないほどぶっちぎってトップになろう。目に余るようなら、いまはファッションローの専門家もいます。

深井さんの熱いお話、機会があったら一度は聞いてみてください。

Forbes Japan 「ポストラグジュアリー360°」第10回は、ユナイテッドアローズ上級顧問の栗野宏文さんをお招きしての鼎談です。「きらびやかなラグジュアリーの終焉とLVMHという才能探し」。

LVMHプライズの話は栗野さんにしか語れない。日本発、世界へ飛び立つラグジュアリービジネスをお考えの方はぜひご一読ください。本日は前編の公開です。後編は明日、公開されます。

日本経済新聞「モードは語る」。

本日は打掛を500点収集している方のことを書きました。

彼女はもう高齢で、打掛が海外に売られて散逸し、伝統技術が廃れてしまうことを危惧しています。

刺繍針を作る職人はすでにいなくなりました。もうあまり時間がありません。

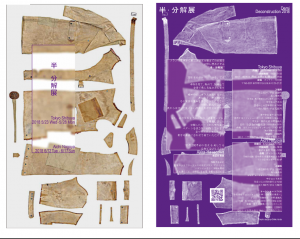

長谷川彰良さんの「半分解展」が今年も渋谷大和田ギャラリーで開催されました。

新作(というのも妙な言い方になりますが。笑)も加わり、いっそう研究を深めてますますバージョンアップしたデミデコ。

本当に心強く感じます。

ヴィクトリア朝の女性服「ヴィジット」も各種入荷。その立体の存在感に身近に触れることができて感動します。

今回は、長谷川さんと一緒に、「ツアー」という形で、各展示を一緒に解説させていただきました。とても学びの多い、楽しいコラボをさせていただきました。終了後も小一時間、質問やまず。ほんと、各方面で弟子に学ばせていただいているというか、あっさりと「師」を超えていく弟子を持てて心から光栄に思います。

着せていただいたのは、長谷川パタンによる、あきさん製作の18世紀風アビ。普通にそのへんで着てても違和感なさそうな素敵な服です。左右で柄が違うのもいい。着心地は抜群によいです。

あきさんもそうですが、この半分解展を通じたコミュニティが形成されているのもすばらしいことですね。

ご参加くださいましたみなさま、ありがとうございました。

JBpress autograph 「モードと社会」更新しました。

「おしゃれの先生は77歳」。20代の男性が77歳に弟子入りしているユニークな現象を取材しました。まずは前編で概要を紹介します。背景を徹底考察した後編は、明日、公開です。こちら。

25ans 4月号発売です。ご結婚10周年を迎えたキャサリン妃特集。「プリンセスの強さ」というテーマで解説しました。

キャサリン妃のしなやかで静かな強さ、あやかりたいこの頃です(←疲れている…笑)。私が私がと主張せず、だからこそ周囲の自発を促し、よい方向に感化してしまう強さ。こういう強さを身に着けていきたいものです。

昨夜はリベルタ・パフュームの山根大輝さんにクラブハウスで公開取材をさせていただきました。プレタラインの香水「サクラ・マグナ」が糸口でしたが、日本文化の解釈が斬新なうえ、ミレニアルズの考え方もよくわかり、未来への希望を感じた取材でした。来月初めの日経連載に書きます。ありがとうございました。

3月5日発売のkotoba。予約受付が始まっております。特集「将棋の現在地」です。連載「スポーツとファッション」で佐藤天彦九段のファッションにも触れております。

ここまで「敗戦」の記録をさらすのはよほどの覚悟が必要だっただろうな。哲学者が経営を手掛け、失敗を重ねるなかで最後に浮上してきた希望の道筋がほんとに示唆に富み、まさに「ヒーローズ・ジャーニー」のようなさわやかさが読後にある。すさまじい格闘を実名とともに(一部匿名)白日の下にさらしてくださってほんとうにありがとう、という思い。東さんの自伝でもあり2010年代の日本社会のなまなましい記録でもあり、日本の論壇や社会への警鐘でもあり、哲学書としても社会批評としても教訓ものとしても読める。東さんが話した内容を石戸諭さんがまとめた本だが、石戸さんの筆力によるところが非常に大きいと思う。

「今の日本に必要なのは啓蒙です。啓蒙は『ファクトを伝える』こととはまったく異なる作業です。ひとはいくら情報を与えても、見たいものしか見ようとしません。その前提のうえで、彼らの『見たいもの』そのものをどう変えるか。それが啓蒙なのです。それは知識の伝達というよりも欲望の変形です。」

「啓蒙というのは、ほんとうは観客を作る作業です。それはおれの趣味じゃないから、と第一印象で弾いていたひとを、こっちの見かたや考えかたに搦め手で粘り強く引きずり込んでいくような作業です。それは、人々を信者とアンチに分けていてはけっしてできません。」

「(SNSでスケールする運動は)いっけん派手です。だからマスコミも熱心に報じます。けれども多くの場合、おそろしいくらいになにも変えない。なぜならば、今の時代、ほんとうに反資本主義的で反体制的であるためには、まずは『反スケール』でなければならないからです。その足場がなければ、反資本主義の運動も反体制の声も、すべてがページビューとリツイートの競争に飲み込まれてしまうからです。」

本当の意味で、反体制的でオルタナティブな未来を拓くには。東さんの人生そのものを賭けた体験と思索にヒントを見つけることができる。

今書いている本でいえば、もっとも関心を注がねばならないことは、「知識の伝達ではなく、欲望の変形」。知識の断片ならインターネットにおなかいっぱいになるくらいあふれかえっているのだ。で、問題は、廃れゆき、関心がうすれゆく一方のジャンルないしテーマに対してどのように観客の欲望を向かわせるのかということ。そのくらいのミッションを背負ってやらないと、本を書く意味などない時代なのだと思う。

Forbes 連載「ポストラグジュアリー360°」。第三回目です。

「バッグも香水も下着も、世界で生まれる新しいラグジュアリー」。安西さんスタートの回で、前半に安西さんがヨーロッパの動きから具体例を、後半に私が日本の起業家の例から具体例を3例、紹介しています。

コングロマリットに制圧されていない国は、この「戦国時代」において、ラグジュアリー起業を世界に送り出すチャンスを手にしています。

鮮やかな快晴。近所から撮影した昨日の空です。

ひさびさにNewsPicksコメントを転載してみます。ムラがあって恐縮です。全コメントをご覧になりたい方はNewsPicks でご覧いただければ幸いです。(転載にあたり若干の修正をしています)

〇まずは、WWDのビンテージショップ「オー・ユー・エー・テー」が伊勢丹メンズにポップアップを出して人気という記事につき。

「若い人がファッションに興味を持たないと言われて久しいけれど、若い人でファッション好きな方は『新しい」服を買わないのであって、むしろビンテージに熱狂している。

人気店の売り方も参考になる。『商品を売るよりも、投げかける。ウンチク語りはせず、<文脈を考える>余地を残す』

お仕着せ・押しつけをきらい、自分で考え、自分だけのストーリーを作りながらファッションを楽しみたいという消費者の思いが伝わってきます」

〇同じくWWDより。水道工事会社発のオアシスによるワークスーツがさらなる進化という記事。

「多様化複雑化するスーツ状況にまたニュース。

水道工事会社オアシスが手がける作業着スーツは、『WWS』とブランドを刷新し、アパレル界のアップルを目指すという記事。

『スーツであり、作業着であり、普段着という、ニューノーマル時代の唯一無二の“ボーダレスウエア”。5年後をめどに上場も視野に入れながらまずは時価総額1000億円、いずれは1兆円を目指したい』と強気。ユナイテッドアローズの重松会長がバックについているので、夢物語ではないリアリティも感じられます」

〇これに先立って、作業着のワークマンがリバーシブルスーツを発売したという記事がありました。

「作業着系スーツの複雑化多様化が止まらない。パジャマスーツにワークスーツ、水道会社に紳士服チェーンに作業着会社が入り乱れ、もうなにがなんだか、の混戦状態になってきました」

対抗する量販スーツの老舗AOKIは、今月あたまに一着4800円のアクティブワークスーツを発売、昨年12月にはパジャマスーツを発売しています。こんなカオスは日本ならではの現象かと思います。

むしろこういうスーツを海外に輸出すると受けるのか?

いや、少なくともヨーロッパでは、「スーツを着る職業&クラスの人」はきちんとしたスーツを着るし、それ以外の人はそれぞれの立場にふさわしいウェアを着る。日本はなんだかんだと誰もがスーツを着る。人口におけるスーツ着用率は世界一。だからこうしたハイブリッドなスーツに需要が生まれるのだろうと思います。

動きやすいのももちろんがんがん利用していいと思いますが、上質な仕立てのいいウールのスーツが心に与える満足感も時々思い出してね~。

Amazon Prime に入っていた「記憶にございません!」鑑賞。評判通り、よく練られた脚本に基づいたとてもセンスのいいコメディ。三谷幸喜さま監督脚本。魅力的な俳優陣もいい。とくに小池栄子には惚れ直した。ディーンフジオカは動いても動かなくても完璧でずるい。笑

昨日は永く記憶に残るであろう一日でした。

なんと憧れの齋藤薫さまにインタビューをしていただくという仕事。

齋藤薫さまといえば私が有象無象の平ライターの頃からもうすでに女性誌業界の書き手としてはダントツの雲上人、トップを走り続けて、いまなお女性誌を開けば齋藤薫さまの連載がある、というグレートな方です。ぐいぐい読ませる、説得力のある強い筆致は、「齋藤節」として鮮やかなスタイルになっており、万一、署名がなくても「これは齋藤さんの文章」とすぐわかる。

そんな齋藤薫さまが、私にインタビューし、記事を書いてくださるというのですから、光栄を通り越してもったいなきこと極まれりという感じなのでした。

テーマは香水。香水を通して日本文化や新しいラグジュアリーを語る、という試みで、2時間くらい話していたかなあ。

薫×香織で香り対談。

鋭い質問の数々でしたが、日頃のラグジュアリーに関する研究や香水とのつきあい方がいろんなところでつながった気もした、有意義でありがたき体験でした。齋藤さんはあんなにすごい方なのにこちらが恐縮してしまうほど謙虚で、トップを走り続けている方というのは、こういう姿勢でお仕事に臨んでいらっしゃるのだなあと学ばせていただきました。

撮影もあったのでヘアメイク、着替え、撮影、インタビュー、と一日がかり。

ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町のギャラリースイートにて。芝田総支配人はじめスタッフにはきめ細やかな配慮をしていただき、深く感謝します。

ほかにも多くの方々にお世話になりました。記事が出たらあらためてクレジットさせていただきます。

こんな日が来ようとは。30年前の自分に知らせてあげたい。笑

一粒万倍日の昨日、clubhouse の招待をうけ、登録しました。

夕方、ラグジュアリー研究会を主宰するミラノの安西洋之さんから唐突にお声がかかり、挨拶だけと思って参加したら、今度一緒に企画を始める経営学者の澤谷由里子先生がいらして、3人で話していたところオーディエンスの中に研究会主力メンバーのクラシコム代表青木耕平さんがいるのを発見して引き入れ、さらにミラノつながりで、ジル・サンダーのデザイナーも経験したことのあるHARUNOBUMURATAの村田晴信さんにもミレニアルズ代表として参戦してもらいました。

ディープなポスト・ラグジュアリー議論になって気がつけばかなりのオーディエンスが。しかもD2C界隈のキーパーソンズが大勢聞いていらして、途中からメッセージもいろいろ入り、ちょっとわくわくしました。

フラッシュモブみたいな、一瞬のお祭りのような、しかしとても知的な時間でした。居住地を越えてご一緒できるのもよいですね。テクノロジーありがたし。

青木さんは月一回のラグジュアリー研究会でも常に新しい見方を提示してくれます。おそらく今の若手ビジネス界でもっとも頭のいい方のひとりで、この時も、ハレの時間の頻度と濃度の関係について目から鱗が落ちるような指摘をしてくれ、現在のエブリディ・ラグジュアリーを新たな側面から見るための面白い視点を提示してくれました。

今後も時折、ポスト・ラグジュアリー議論が突然始まるかもしれません。(濃度維持のためにもそんな頻繁にはおこないませんが。)よろしかったらフォローしてみてください。@kaorinakano で登録しています。

*Forbes に連載しているポスト・ラグジュアリー360°の記事はこちら。

Kunishima のウェブサイトが完成いたしました。中外国島は社名を「国島」と変更し、新しい時代にふさわしい生地メーカーへと舵を切りました。

これからコンテンツも少しずつ充実していく予定です。楽しみですね。

新しいウェブサイトは、こちらからご覧くださいませ。

トランプ大統領は「負け」を認めないことの見苦しさをいやというほど見せつけた。将棋の美しさは「負けました」と相手に向かて伝えるときの、人間としての美しいドラマを見ることにもある。

5年前にインタビューしたことのある佐藤天彦九段の「理想を現実にする力」。衣、食、住、に向かうエネルギーと習慣が、そのまま将棋にも反映されていることが伝わってくる。

kotoba連載記事の資料として読みましたが、そんな目的を超えて共感するところが多かった。21世紀のこの同時代に、同じテイスト(バロック、ロココの美しさが好き)の人がいるということ、それも嬉しいな。彼は実生活にバロック、ロココ趣味をバランスよく取り入れていますが、私はそれほどの勇気もこだわりもないので、同列においてはいけないのですが。

自分好みのテイストを徹底的に貫くことで幸福感を享受している人は、他人の好みも尊重し、周囲にきめ細かい配慮ができる。同調ではなく、独立した個人どうしの調和。みんながそんなふうに生きられるとよいね。

2014年のプレゼミ卒業生、キャサリンがサプライズをプレゼントしてくれました。

資生堂FAROにて、ランチのコースの最後に、ドライアイスで演出されたスペシャルデザートとカードが現れ、驚きと感激。

これに先立つ資生堂ファロの最先端のヴィーガンコースは、クリエイティブで予想もつかない料理が次から次へと出てきて、感性を刺激されっぱなしでした。

ふだんは肉派の人も、ここではあえてヴィーガンを選ぶそうなのですが、納得です。クリエイティブ・スピリットがほとばしっていました。

まったく予想のつかない味の連続。いやー、ヴィーガンってすごい。むしろ想像力、イマジネーション勝負の世界ですね。

最後はほんとにお腹いっぱい、大満足を通り越して食べきれなかったくらい。感動のコースでした。

ヴィ―ガンコースにはヴィーガンチーズまで出るんですよ。乳製品をまったく使ってないのに、「チーズ」。驚きでした。ランチだったので遠慮してましたが、酒飲みとしては、ワインを合わせたかった。笑

サービススタッフのユニフォームもいちいち素敵で。ボタンやタイが「和」なのです。

ルイはルイを呼ぶというか、教えた学生のなかで、一般企業に入社した方は、比較的少ないのです。アーチストになったり、起業したり、海外の大学院にすすんだり、などなど。超個性的な教え子ばかりなんですが、成長した彼らには私が逆に教えられ、私も遅れをとらないよう進化しないと、と背中を押されます。

Forbes にて新連載が始まりました。

新しいラグジュアリーを作るためのロジックを構築していく連載です。

ミラノのビジネスプランナー、安西洋之さんとの共同連載で、毎回、両者で書きますが、リードを交替します。初回は安西さんリードで中野は後半に書いています。

今年の6月から、ビジネス界の有志10人ほどでラグジュアリーの勉強会を重ねてきました。その成果をじわじわと公表していこうと思います。

AIにはできない技能をもつ職人が尊重され、調和のとれた環境のなかでひとりひとりが価値を感じながら生きることができる、ラグジュアリーが尊重される次の社会目指して。ポエムではないロジックで、新しいラグジュアリーを作ろうという人を応援します。

Forbes Japan のウェブサイトでご覧くださいませ。

勉強会の主なメンバーは、次の方々です(あいうえお順)。

クラシコムの代表、青木耕平さん。ボストンコンサルティングの岩淵匡敦さん。日本経済新聞The Style編集部の太田亜矢子さん。Forbes ウェブ版編集長、谷本有香さん。静岡大学大学院准教授の本條晴一郎さん。TooTの社長、枡野恵也さん。セント・マーチン美術大学出身後、ロンドンのセントマーチン美術大学を卒業後デザイナーとして活躍する松原優子さん。マザーハウスの副社長、山崎大祐さん。医師でアートコミュニケーターの和佐野有紀さん。ひと月に一度のZOOMですが、このほかに毎回、ゲストとして錚々たる方々が参加してくださいます。それぞれ超ご多用の合間を縫って、新しい知の地平を楽しんでくださっております。こうした方々の豊饒な知性と感性の応酬に支えられております連載であることを、お断りしておきたく思います。

関西学院大学の井垣伸子教授にお招きいただき、ZOOM講義。

今朝はいった、ほやほやの情報まで、最新・最先端情報を過剰なくらいに盛り込みました。大学生にはやりすぎかも?とおもいつつも、やはりいかなる手抜きもしたくない。

自賛はダサさの極みではありますが、終了後、井垣先生がFacebookにアップしてくださいましたのでシェア(←虚栄心。笑)。よいリアクションがあって幸いです。井垣先生、関西学院大学の学生のみなさま、ありがとうございました。

学生のみなさまもそうでない方々も。制約や不自由が多い今は既存のルールを気にせずオリジナリティを発揮することで突き抜けられる大チャンスなのです。あれもできないこれもできない、ではない。制約があるなかでこそ創造性が発揮できるはず。天からのギフト、出し惜しみせず、残らず活かしましょう。

NewsPicksでもコメントしているのですが、ドルチェ&ガッバーナのこのインタビューを読んでみてください。

「1984年にブランドを立ち上げたときの私たちはわずか300万リラ(現在の1500ユーロ、約18万9000円)しか持っていなかった。コートを作ろうと思っても、カシミヤは無理だったのでフリース素材にしたし、ジャージー素材でも服を作った。高価な生地を買うお金がなかったからだ。これが買えない、あれができないという状況は、今と似ている。こうした状況にいると、創作力が研ぎ澄まされる。ドメニコも私も、追い詰められると最善を尽くす。挑戦するのが大好きだから。」

「今回のコレクションはセラピーのような効果があった。こうした状況で制限も強いられたが、一方で、解放もされた。ルールをどんどん壊していいんだと思えた。」

200年に一度の天変地異のさなかにいる奇遇。嘆いても始まらない。これまで心理的に縛られてきた人為的ルールが足かせになると思えば、自由に外すこともできるのです。ファッション史は、前例のない行動に踏みだして新しい社会を作り上げた人たちの、ユニークで普遍的な具体例にあふれています。

Mikimoto 展示会。

真珠の可能性はまだまだ広がる。ロックで斬新な真珠のコレクションにわくわくします。ヴィンテージのレザージャケットにじゃらじゃら合わせてもかっこいい。真珠のイメージが一変します。

メンズパールもさらに進化。このようにブラックパールを使ったグラデーションだったりすると、ミレニアルズやZにはもはや何の抵抗もないでしょう。

いつかは着たい、ボディジュエリー。中東の女性に人気だそうです。あの真っ黒な覆いの下にはとんでもなくゴージャスな装いが隠されていることがあるらしい。

ミキモトによる社会貢献活動。キャンドル(1万円)を購入すると、全額、医療従事者に寄付されます。

コンサバティブな真珠の世界も大胆に。右は10カラットのダイヤモンドを中央に据えた、羽根をモチーフにしたパールのリング。億単位の価格です。キティのロングネックレス3億が即売したことを思えば、これもすぐに売れるのでしょう。

写真では迫力が伝えきれないのがもどかしいですが、ぜひ、銀座ミキモトはじめミキモト各店で肉眼でご覧になっていただきたいです。羽根の繊細な美しさを真珠で表現するとこうなる、というアート。

このたび、スカーフも発売されました。肉厚のシルクでパールやミキモトロゴがモチーフとなっています。3色で展開。

スカーフは男性にもおすすめ。このようにアスコットタイとネクタイの中間のようなアクセサリーとして使うと、新時代を感じさせて素敵です。「結ぶ」よりテクニック要らずで簡単かも。写真はミキモト社員のサイトウさん。いつも大胆にさりげなく真珠をつけこなしていらっしゃいます。

スカーフリングとして使われているのが、大粒パールのMリング。なるほど、リングはこういう使い方もできますね。リアルに想像すると落としてしまうおそれがあるのがコワすぎですが。笑

新しいチャレンジを続けられる力こそ老舗ブランドの底力ですね。元祖ベンチャー、幸吉翁の笑顔が見えるようです。エラそうな記念写真でしつれいします。

ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町でのイブニングセミナー、無事に終了いたしました。

テーマは「変わりゆくラグジュアリー」。

ラグジュアリーの歴史から最先端の情報にいたるまで、アカデミズム、ビジネス、ファッションジャーナリズムという各視点からの最新情報を盛り込み、未来への展望までをお話しました。

安全・安心のための対策は徹底しておこなわれました。小学校形式でテーブルを並べ、アクリル板を設置。やりすぎなくらいですが、味気なくならないために、各テーブルにイングリッシュローズが飾られます。

軽食といってもかなりなボリュームの英国インスパイアのフードは、3コースに分けてご提供。

その間、シャンパンはじめ各種ドリンクはフリーフロー。ゲストになりたかったです。笑

たっぷりのスペースをとって、ぎりぎり余裕のある人数のお客様にお越しいただきました。満席です。ありがとうございました。

外の夜景きらきら。

この日のスーツはH and Sonsの廣川輝雄さん制作。中に着ているモリス柄のベストはアジャスタブルコスチューム小高一樹さん制作。小高さんがインスタにアップしていたベストの写真を見てすぐ連絡し、入手しました。この日の話のなかにはウィリアム・モリスも出てくるのでぴったり、と。メンズサイズでしたので、心斎橋リフォームの内本久美子さんに私のサイズにリフォームしていただき、着ています。ウィリアム・モリスのビジネスは、ラグジュアリービジネスに携わる方々の間で、今、大きな関心を集めているのです。

ロビーにはクリスマスツリー。

ゲストの皆様にはご希望の書籍をプレゼント。

重ねて、ゲストのみなさま、スタッフのみなさまに心よりお礼申し上げます。写真左からプリンスホテル東京シティエリア マーケティング統括支配人の林佳代さん、中野、フードコンサルタントの藤本先生、そしてザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町総支配人の芝田尚子さんです。私が手にしているのはゲストからプレゼントいただいたアフリカンローズ。ありがとうござました。

各テーブルのイングリッシュローズは、ゲストのみなさまそれぞれにお土産としてお持ち帰りいただきました。

ご協賛のフローリスからは香水のサンプルセットのお土産をゲストひとりひとりに。ありがとうございました。

プリンスホテル東京シティエリア2020ブリティッシュ・フェアのカルチャー部門セミナー、「変わりゆくラグジュアリー」。12月5日(土)16:00 ~17:30、ザ・プリンスギャラリー東京紀尾井町にて、予定通り開催です。

安心・安全のためのプリンスガイドラインにしたがった対策が徹底的におこなわれております。最終的な打ち合わせに行き、プロフェッショナルな配慮の数々に納得してまいりました。どうぞご安心のうえ、道中、お気をつけてお越しください。

刻々と変わりゆくギャラリー最上階からの夜景、料理長自らセミナーのために考案した軽食(分量は軽いものの内容は豪華)、お飲み物、おみやげつきで、激変するラグジュアリーの最前線をご紹介します。

詳細・お申込みは、こちらから。

こちらはホテルのロビー。明日からはクリスマスツリーも入り、ドラマティックが加速します。

NewsPicks にて、コロナ後のファッションの変化と、そこから見える価値観の変化について語りました。かなり読み応えあるかと思います。お時間ゆるすときに。こちらです。

以下は、Pick に添えたコメントです。

☆☆☆☆☆

ミラノ、パリコレクションが終了した時点で、コロナがどのようにファッションを変えたのか、「ニューノーマル」なファッション状況から読み取れる人々の価値観の変化は何なのかを整理してみました。

・ニューノーマルというけれど、ノーマルってそもそも何なのか?

現実が非日常的という状況のなか、ノーマルとアブノーマルの区別はいったいどこにあるのか?

・日常を機能的で味気のないもので満たしてそれでいいのか? 日常をこそ輝かせることに、これからの私たちは意識を向けるべきではないのか?

・ファッションエリート都市よりもむしろ、日常を豊かに満たす個性的なローカルにしっかりと腰をすえ、そこから発信していいのではないか?

・あふれかえるラグジュアリーブランドは、本質的な意味でラグジュアリーではなくなっていたのではないか? ラグジュアリーの本来の価値が改めて問われており、その意味と表現が変わりつつある時に来ているのではないか?

・とはいえラグジュアリーブランドも世の中に対してアクションをとっている。それはいったいどのようなものなのか?

・歴史は繰り返す。かつて今と同じような動きがあった時代があり、そこから学べることがあるとしたら、それは何なのか。

それぞれのファッションブランドの具体的な動向から考えてみました。お読みいただければ幸いです。

☆☆☆☆☆

こちらからどうぞ。

日本のラグジュアリーを伝えていく連載の第6回です。Mame Kurogouchi.

ぜひ、ウェブサイトでお読みくださいませ。こちらです。

<以下はニューズピックスでのコメントです>

Mameは日本でも絶大な人気ですが、Tods とのコラボはじめ、世界的にも注目を浴びています。

長野でご家族が育てた農作物を食べて育ったデザイナーは、「よいものを作るには時間と労力がかかる」ということを祖母の背中を見て知っており、その哲学が彼女の服作りにも反映されています。

日本的なラグジュアリーとして紹介していますが、マメの「日本らしさ」とは歌舞伎とか伝統芸能とかという「日本らしさ」「和の伝統」などとはまったく別物です。デザイナーの地に足がついた個人的体験を徹底的に大切にしていることから生まれているということが現代的です。

プレスルームを羽根木という土地においたということ。ファッションブランドが表参道や銀座にこだわるのは過去の話。緑に囲まれた美しい住宅街で、近所の人々と毎朝、声をかけあい、花屋で花を買い、果物のおすそ分けをもらったりしてローカルレベルで幸せになる。そんなビジネスの在り方も次世代感覚にあふれています。

「イデ・オム」を展開するアイ・コーポレーション主催の女性リーダー合宿で講演でした。合宿テーマは「自分らしさを生きるために未来を創る」。

最新ツインドームのグランピング施設を備えた、長野の「Gramprook 飯鋼高原」にて1泊2日の濃密な時間。

長野からお迎えバスで40分。途中、りんごがあちこちで赤くたわわに実っており、ああ長野だな~と実感。

きもちのよい絶景です。

一日目はお天気ももち、木洩れ日がファンタスティック。

グラムルークは、今年オープンした国内初のツインドーム型グランピング施設です。遠くから見ると基地が点々としているようで、わくわくします。

クラブハウスにはラウンジやスパ施設、研修ルームなどがあり、都会的な??生活を送るための快適さは保証されています。

バーカウンターでは自由に飲み物も。

ツインドームの入り口。ドームにはそれぞれ、名前がついています。

ベッドルームには4つのベッド。とても広くきれいなインテリアです。私はここを一人で使わせていただきました。

お天気のいいときには星空も見えるそうですが、この日は雨音を楽しむことになりました。

奥に見えるのがリビングコーナー。ごらんのとおり、広いので、4人家族で十分ゆったり、宿泊可能です。

食事はクラブハウスで提供されますが、長野の素材を生かした洗練されたお料理です。

肉料理もワイルドなバーベキューではなく、フレンチスタイルで。笑

翌朝の朝ごはんはこんな感じ。

合宿一日目の後半に講演しました。アパレルイノベーターの具体例を通して、ラグジュアリーの意味の大きな変化、これからの時代におけるラグジュアリーのあり方、ひいてはラグジュアリーに生きるというところまで語りつくし。

インプットをもとに、2日目は全員でディスカッションでした。

長野に拠点をおく撮影会社のナイスガイ4人が終始、密着撮影。彼らがまたすてきな方々で、ほどよい緊張感を保った自由闊達な雰囲気で合宿を終えました。

ダイジェスト映像は後日、アイ・コーポレーションのホームページで公開されるそうです。ドキュメンタリー番組のようになるのでは。

合宿中はディスカッション、講演も含め、フェイスガードをつけて物理的なディスタンスを保っていました。集合写真は一瞬マスクをはずし、一発テイクで。ほんとに楽しかった。参加者をインスパイアする役割でお招きいただきましたが、私も多くを学ばせていただきました。ご参加のみなさま、スタッフのみなさま、ありがとうございました。

グランピングはお天気のいいときに星空目当てで、また行ってみたいな。

foufouというブランドを展開するマール コウサカさんの初めての本、『すこやかな服』(晶文社)。

foufouは服を通して新しい時代、新しい社会を創ろうとしています。それを感じたので、次回の日経連載(10月10日夕刊)にも詳しくご紹介します。読んでみてくださいね。また、FRaU連載でも別のアングルから取り上げるかも。

とにかくこの本も面白い。彼の反骨精神、やさしさ、ユーモア、オリジナリティ、なによりも芯のある思想がしかと伝わってきます。現行のファッションシステムに対する不満をもつ人、手ごろで機能的な服の氾濫に違和感を覚える人、マール氏の本を読むと爽快な視界が開け、くるくる回りたくなってくるでしょう。新時代のラグジュアリーについて考える有益なヒントが満載でした。次世代にこんなデザイナーがいるということの頼もしさ。マメ・クロゴウチもそうでしたが、なんだかうれしい、希望がもてる。

エツィオ・マンズィーニ著、安西洋之、八重樫文・訳『日々の政治 ソーシャルイノベーションをもたらすデザイン文化』(BNN)。

コロナで自粛中に、日々の生活どころかパーソナルな健康までもが政治と直結していることを実感した。政治は権力としてそこにあるもの、おじいさんたちが料亭でこそこそやっているものなどではなく、本来、自分たち当事者がオープンに、包括的な態度で、日々作っていかねばならないものであることに、いわば目覚めた。

だからと言って政治家に立候補するとか、どこかの政党に肩入れするという方向とは全然意味が違う。ここでいう政治とは社会の在り方を作ること。はやりのことばでいえばソーシャルデザイン、ソーシャルイノベーション。それを身近な足元から自分が考えて一歩一歩築いていき、信頼できるコミュニティを作り上げていくことが、ひいては自分自身の安心や幸福として還ってくるのだ。そういう気持ちで行動していくことが、「日々の政治」なのだということを自覚したというわけである。

この本は、大きな言葉になるが、「世界の変え方」を説いている。でもさほど仰々しいことではない。自分が立っているまさにこの足元から、違和感満載の世間のロジックにはNoといい、社会の需要と自分の能力に合った生活基盤や環境のロジックを築いていくこと。実はとてもシンプルなことである。ではそのためにどのように行動すべきか? 本書はその行動の方法を語っていく。主語は行政ではなく、あくまで、日々の生活を送る私たちである。生活をする私たちこそが政治や政策の主体者となろうと説き、そのための方法を説いている。

決して読みやすい本ではない。目の前にある事実の断片をブリコラージュ的に集めていき、どう収束するのだろう、と引っ掛かりながら読み進めていくと、後半になって、「ああ、あれはそういう意味だったのか」と少しずつわかってくる。「行動の方法」といっても、ビジネス書によくあるような、「この章のまとめ」みたいのがあるわけではない。従来の方法論の慣例とは無縁の高度な領域で、アートに近い語り方をしている。訳者の言葉を借りるなら「バールのテラスでマンズィーニが熱弁している」というイメージ。そんな熱弁を前にしたら、理解できない内容があったとしても、その情熱と語り方の個性が心に残るように、私も、おそらく内容を半分理解しているのかどうか、自信がない。でも何か、今日からこういう風に考え、行動しなければという大きな刺激を受けた。

話題がほんとうに多岐に広がるので、包括的に正確に「これこれこういう本です」と要約したりする力量は私にはない。なので、とりわけハッと思わされた点を部分的に紹介することにしよう。たとえばコラボレーションについて。私はこれまでもたくさんのコラボレーションをおこなってきたが、その本質的な価値は何だったのかということにも気づかされた。以下、引用。

「(私たちが)コラボレーションを実行するライフプロジェクトに引き込まれるいちばんの理由は、具体的な成果が得られることに関心があるからではない。本当の理由は、まさにこのタイプのプロジェクトがコラボレーションを志向していることで生み出されること、つまり、人づきあい、信頼、共感の価値に(私たちが)( ↞ ここ本文では「彼らが」ですが自分事として考えるため変更)、気づいているからだ。人づきあい、信頼、共感は、『関係価値』である。無形資産であり、有形資産と同じくらい人間の欲求を満たすのに必要なものだ」

(途中、大幅に省略。本文読んでね)

こうしたコラボレーションの積み重ねによって、結果として、強い信頼に基づき、安心感をもたらす、参加型民主主義の新しい姿が立ちあらわれる。「プロジェクト中心民主主義」である。

そんな社会を作るという指針を頭のどこかにもってローカルでの日々の行動を積み重ねていく先に、世界が変わりそうだという希望を見せてくれる。

(ある朝の横浜。)

さて、話が下世話な世界にとんで恐縮ですが、「007」映画がまたしても4月に公開延期と発表されました。この映画に合わせて一年前から進んでいたコラボレーションプロジェクトがいったん3月末に停止となり、先日、再始動したばかりでどうしようかと思いましたが、もう映画ぬきで進行することになりました。プロジェクトそのものの実現も大切ですが、そうですね、マンズーニの視点で語れば、プロジェクトによって生まれた信頼、共感に基づく関係価値の無形資産としての大切さにもあらためて気づかされました。プロジェクトは多くの方を幸せにし、新しいコミュニティにつながる可能性も秘めています。プロジェクトのその先まで、マンズィーニ風に考えて作り、行動していきたいと思います。どうぞ楽しみにしていてください。

FRaUの日本発ラグジュアリー連載、第3回目は、「オーラリー(Auralee)」をピックアップしました。

日本的なセクシーさへのアプローチ、「エレガンス」の定義、ラグジュアリーと年齢との関係、ロマン主義との関係なども語っています。

お時間ゆるすときあれば、どうぞ。こちらです。

本日の日本経済新聞朝刊で、最近の日本におけるジェンダーフリー(ファッション)についてコメントした記事が掲載されています。17面のIn Focus (なんと一面まるまる)。電子版は、こちら。

Z世代はほんとにジェンダーフリーネイティブ。性役割はもちろん重要なことも多いですが、それ以外の場面において、そもそもジェンダーなど問うことじたいが古くさいという時代になるとよいな。上の制服ラインナップに男子もスカートを選べるという選択肢が加わってほしいところですよね。ギャルソンやゴルティエ、あるいはトム・ブラウンやヴィヴィアン・ウェストウッドのメンズスカート、かっこいいよ。

〇Ready to Fashion Mag にて、ファッション本2020上半期新刊まとめとしてご紹介いただきました。こちらです。

〇白井聡さんの『武器としての「資本論」』。世界の見方がぐるっと変わるほど面白かった。難しそうな経済システムを身近な例を引き合いに出しながら、情をくみ取りつつわかりやすく語る。資本主義というものが、私たちの魂の在り方にまで影響を及ぼしていること。具体例にいちいちうなずきながら、経済システムが人間関係や倫理観にも、知らず知らずのうちに影響を与えている……というか私たちを「包摂」していることが理解できる。途中、鳥肌が立ったり、足元がぐらつくような思いを何度もした。「スキルアップ」なんて言っているのは、完全に資本主義下の奴隷根性を内包した発想なんですね。

「スキルアップによって高まるのは労働力の使用価値の次元」。人間の基礎価値をとことん低くするのがネオリベラリズムの価値観。これを魂にまで浸透させていると、「スキルのない」自分の価値は永遠に低く不幸なまま。なるほど。

こういうシステムのなかに私たちがとりこまれているということを自覚することが、まずは出発点になりそうです。

人間の基礎価値を信じる、「私たちはもっと豊かに生きていい」とという議論は、現在、進めている新ラグジュアリー研究とつながってくるな、と感じます。システムの外に出る、豊かさをプロセスのなかに享受する、取り換え可能な部品として扱われない、スペックで比較されない。こういうラグジュアリーの条件はかねてから講演でも話していましたが、それってネオリベからの脱却ということでもあったんだ……。

著者は最近、ユーミンをめぐる発言でバッシングを受けているようなのですが、この本はこの本として、価値はゆるぎないと思います。

“Believe in life! Always human beings will live and progress to greater, broader, and fuller life.” (W.E.B.Du Bois)

梅雨の合間の貴重な晴れ間、少しだけ足を延ばして横浜山手地区を散策しました。

暑かった……。ですが異国情緒たっぷりの山手地区に癒されました。

中も見学させていただきました。ベーリックホール。すべてにおいて理想的な「お屋敷」。

イギリス館。クリスマス前後にはよくイベントが行われていますが、夏に来るのは初めて。

庭園も壮麗です。

薔薇は終わってしまいましたが、いまは百合とあじさいが見ごろです。

カソリック協会。

いくつかの建物の解説はこちらのサイトにあります。アメリカ人、イギリス人、フランス人、イタリア人が競って母国建築風の建物を建ててくれたおかげで美しい遺産が残っています。横浜雙葉、フェリスに通っていた方々はこういう美しい環境のなかを毎日通学していたのですね。

There are no foreign lands. It is the traveler only who is foreign. (By Robert Louis Stevenson)

何日か前、知人から、日本フェンシング協会の太田雄貴さんの呼びかけに応じて本を寄贈してくれないかというご相談をいただきました。

ナショナルトレーニングセンターが使用停止となるなか、選手たちは本を読むべきだと太田さんは考えたそうです。「本を読めと大人たちは言うけど、何を読んでいいのかわからない。だからお勧めの本を送っていただきたい」。

もちろん賛同し、私なりに選手の現在や未来を想像し、5冊選んで贈りました。

するとなんと、思いがけず、日本フェンシング協会から「お礼」としてレアなスポーツウェアが送られてまいりました。ナショナルチームが着用しているトレーニングウェアだそうです。わお。なんだか「えびたい」のようで恐縮しつつも、感激しております。

ちなみに。フェンシング選手の活躍を祈念しつつ選び、推薦メッセージつきでお送りしたのは次の5冊。

新渡戸稲造「武士道と修養」。 日本人の品格の骨格をなす武士道のエッセンスを多岐にわたりやさしく説いています。折れない心がほしいときに支えになります。

新渡戸稲造「自警録 心のもちかた」。 勝つということ、怖気の克服、誹謗に対する態度、夢の実現、富貴の精神化など、人として成長するために背中を押してくれる言葉が満載。

村上リコ「英国執事」。 紳士のスポーツの背後にある文化を知っておくことで競技に対する見方や考え方にも奥行きが出ることと思います。

・渡辺誠 「洋食マナーの手帳」 アスリートとして名を成せば会食のお誘いも増えます。その時に堂々と自然に振る舞うための基本中の基本マナーの本。

(手前味噌ですが)「『イノベーター』で読むアパレル全史」。拙著ですが、ある分野で社会変革を起こす人の考え方や行動は、アスリートにとってもインスピレーションの源になると思います。(要らんかも?と思いながらも厚かましくサインを入れました。)

みなさまの読書ガイドとしても参考になるところあれば幸いです。とりわけ「自警録」は気の弱い私にとって世の中と向きあう態度を鍛えるのに役立ちました。

太田会長のお声がけで、最終的に1,000冊を超える書籍が集まったそうです。選手のみなさま、ぜひこの機会に人間力をパワーアップし、来るべき時に備えてくださいね。心より応援しております。

“To give anything less than your best, is to sacrifice the gift.” (By Steve Prefontaine)

#FencingLibrary

内田樹先生の「サル化する世界」(文藝春秋)。行き詰っている諸問題について、理由を明快に示し、処方箋を示す。良き時代の人文学の叡智の結晶のようで、こういう方々が一等星のように活躍していた時代を懐かしく思いながら、深く共鳴しました。以下、個人的な備忘録的なメモの一部です。滋養になることばがぎっしり。みなさんはぜひ本書をまるごと体験してくださいね。

・今の社会の生きづらさの本質とは「身のほどを知れ、分際をわきまえろ」という圧力が日本社会のすみずみにまでいきわたっていること。この「身のほどを知れ」という圧力は、表面的には「自分らしく生きる」という教化的なメッセージの美辞麗句をまとって登場してくる。

・今の日本社会は「成熟する」ことを「複雑化する」ことだということを認めていない。成熟するとは変化することである、三日前とは別人になることである。もし、国民が成熟を止め、変化を止め、どれほど時間が経過しても「刮目して相待つ」必要がなくなったら、その国ではもういかなるイノベーションも、どのようなブレークスルーも怒らない。

・倫理とは他者とともに生きるための理法。どういうルールに従えばよいのか。「この世の人間たちがみな自分のような人間であると自己利益が増大するかどうか」を自らに問えばよい。倫理というのは、今ここにいない未来の自分を、あるいは過去の自分を、「そうであったかもしれない自分」を、「自分の変容態」として受け入れること。そのようなすべての自分たちに向かって、「あなたがたは存在する。存在する権利がある。存在し続けることを私は願う」という祝福を贈ること。

・人間とはおのれの起源を知らないが、おのれの起源を知らないということを知っているもののこと。「仁」とは「過去と未来にリアリティを感じることのできるひろびろとした時間意識」。

・孔子は「述べて作らず」と宣言した。かつて賢者が語ったことばを私は祖述しているに過ぎない、と。実際には孔子はかなりの部分までは彼のオリジナルな知見を語っていたのだと思う。でも、自分のオリジナルな知見をあえて先人の祖述であると「偽った」。それは、孔子にとって、語られている理説の当否よりも、「私は遅れてやってきた」という言明のほうが重要であったから。祖述者という設定によって、孔子はおのれの起源を創造しようとしたのである。「遅れ」という概念を説こうとした。

・国政が誤ったときこそ全国民がその失敗に責任を感じ、挙国的な協力体制を形成しなくてはならない。そうしないと国の衰微は止まらない。できるだけ多くの人がこの失政に責任を感じて、自分が後退戦の主体であると感じるためには、それに先立って、できるだけ多くの人が国策の形成に関与しているという実感をもつ必要がある。民主主義とは本来そのための制度。

・「品位ある社会」とは「その制度が人びとに屈辱を与えない社会である」。ある制度が人にとって屈辱的であるかそうでないかを決定するのは「コンテンツ」ではなく「マナー」。

・「公人」というのは、反対者を含めて組織の全体を代表するもののこと。野党に対して相対的に高い得票や支持率を得ているというだけのことで、与党のトップがあたかも全国民の負託を受けたかのようなことを言う。そのことに対してどこからも原理的な批判がなされない。本来、内閣総理大臣は一億二千万の国民を代表する「公人」でなければならない。

・気まずい共存。

・自分たちの国には恥ずべき過去もある。口にできない蛮行も行った。でも、そういったことも含めて、今のこの国があるという、自国についての奥行きのある、厚みのある物語を共有できれば、揺るがない、土台のしっかりした国ができる。抑圧されたものは必ず症状として回帰してくる。

・アメリカという国は、国内にそのつどの政権に抗う「反米勢力」を抱えている。この人たちがカウンターカルチャーの担い手であり、僕たちがアメリカ政府に怒っている以上に激しくアメリカ政府に怒っている。それゆえに僕たちはアメリカの知性と倫理性に最終的には信頼感を抱くことができた。反権力・反体制の分厚い文化を持っていること。これがアメリカの最大の強み。タフな物語の必要性。

・論理は跳躍する。目の前に散乱している断片的な事実をすべて整合的に説明できる仮説は「これしかない」という推理に基づいて、前代未聞のアイディアを提示する。凡庸な知性においては、常識や思い込みが論理の飛躍を妨害する。例外的知者の例外である所以はその跳躍力。論理的に施行することによって、思考の速度を上げている。そして、ある速度に達したところで、飛行機が離陸するように、地面を離れて跳躍する。加速して、踏切線で常識の限界を飛び越えて、日常的論理ではたどりつけないところへに達する。

・論理的にものを考えるというのは、たとえ良識や生活実感と乖離するものであっても、最後まで追い続けて、この前提からはこう結論せざるをえない、という命題に身体を張ること。だから、人間が論理的に思考するために必要なのは、勇気。

・知性は、定量的なものではなく、疾走感とかグルーヴ感とか跳躍力とか、力動的なもの。知性的であることは、飛ぶこと。

・論理が要求する結論を、corollary という。

・日本の今の英語教育の目標は「ユニクロのシンガポール支店長を育てる教育」。金、競争、格付け。今の日本の英語教育において、目標言語は英語だけれど、目標文化は日本。今よりももっと日本的になり、日本的価値観にがんじがらめになるために英語を勉強しなさい、と。

・努力した先に得られるものが決まっていたら、子供たちは最少の学習努力でそれを獲得しようとする。大学生も消費者マインド。いかに少ない学習努力でそれを達成するかに知恵を使う。教育に市場原理を持ち込んではならない。

〇意外なエピソードで面白かったのが、神戸女子大学に就職して最初に授業のときに、ツイードのジャケット、ダンガリーのシャツ、黒いニットタイにメガネという装いで教壇に立ったという話。インディ・ジョーンズが冒険の旅から戻ってきて大学で考古学の授業をしているときのスタイル。大学の先生になると、ああいう恰好ができるという思い込みと憧れがあった、と。

“The most practical kind of politics is the politics of decency.”(By Theodore Roosevelt)

沖縄行きの機内とハレクラニで読み通したのが安宅和人さんの「シン・ニホン」。

膨大な量のデータと産・官・学にまたがる圧倒的な経験から導かれた未来への具体的提言。半端ではないボリュームなのですが、とりわけ後半の人材教育の部分がうなずくことばかりで、こういう方がリーダーシップをとって日本の教育のスキームを作り直していかねばならないのだと納得。現在の日本の現状が世界と比べてどれだけ悲惨なことになっているのかも客観的にわかる。この本で出された提言をベースに、具体的な改革が進むことを切望します。

安宅さんは富山市の出身であることを知りました。なんと。

以下は、備忘録を兼ねて印象に残ったことのなかからメモ。

・日本は妄想では負けない(攻殻機動隊、アトム、ドラえもん……)。

・ご破算にしてやり直すことのできる力。キャッチアップのスピードの速さ。若い人に託せる信頼。不揃いな樹を組み、強いものを作る力。こうした能力を活かし、もう一度ゲームチェンジを仕掛けられる。

・未来の鍵を握るのは異人。まずは軍事教育の名残り、校則や決まりを廃止せよ。

・”If a man does not keep pace with his companions, perhaps it is because he hears a different drummer.” (By Henry David Thoreau) 「もしある人が他の人と歩調を合わせていない時があったら、きっとその人は別の太鼓の音を聴いているのだ」

・起爆人種、参画人種、応援人種、無関心人種、批判人種。起爆人種はハードコア異人。

・異人化の教えは2000年前から存在した。「狭き門より、入れ。滅びにいたる門は大きく、その道は広い。そして、そこから入っていくものが多い。命にいたる門は狭く、その道は細い。そして、それを見出すものは少ない」

・実質的な無競争区間を生み出せるかどうかが、幸せへの鍵。競争から解き放たれたとき、人も事業も自由になれる。

・運、根、勘、チャーム。

・古代ギリシアで生まれたリベラルアーツ。当時のギリシアは奴隷(非自由民)と自由民で成り立っていた。使う側の自由民に求められた基礎教養、基礎的なスキルこそがリベラルアーツ。

・空気を読む国語ではなく、文法学・論理学・修辞学の三学に。感想文ではなく、論理的かつ建設的にものを考え、思考を組み上げる構成能力を育成せよ。

・若者が未来を創るために、人間の物語を理解しておくこと。

・仕事=力×距離 (force × displacement)

・若い人へリソース配分を。「老人を生かさんがために、若い人を犠牲にするような国に未来はない」

非常に感銘を受けたので、安宅さんの「イシューから始めよ」も購入。こちらについてはまた。

本日の日本経済新聞The STYLE で中外国島に取材した純国産ツイードの記事を書いています。

北海道ツイードの物語が始まりました。継続できるよう、ぜひ、応援してあげてください。

下の写真はChugaikunishima 1850 2020年春夏コレクションボックスです。 私もこのなかから春夏用のスーツをオーダー中です。

“I went to Cambridge and thought I would stay there. I thought I would quietly grow tweed in a corner somewhere and become a Don or something. ” (By Stephen Fry)

「新聞記者」日本アカデミー賞おめでとうございます。凱旋追加上映でようやく拝見することができました。

まさに日本で今起きている疑惑の数々を生々しく、畳みかけるように見せられる。新聞の輪転機が回っていくシーンは心臓が強く早く打つほどの緊張感で、主演の若い二人の表情にはぐいぐい引き込まれる。ラスト、これほどの「ホラー」はないのではと足がすくむ。

日本の女優がおじけづいて?出演できず、韓国のシム・ウンギョンが主演ということでしたが、ほぼノーメイクですばらしい演技。主演女優賞おめでとうございます。

受賞に関しては、やはり忖度され、報道しないメディアもありましたね。映画のセリフにあったように、いったい「誰を守っているのでしょうか?」

現在、国会で起きていることは、この映画が作られた昨年よりも事態が急速に進んでいることを示唆しているように思えてなりません。

キャビアといえば、ロシア(旧ソ連)のエアロフロートの朝食で出された大量のキャビアに黒パン、という塩辛めの思い出が真っ先に浮かぶのですが。

近年、日本で生産しているのですね。

香川県で生産する国産フレッシュキャビア、その名も「瀬戸内キャビア」。

生産する株式会社CAVICのCEOである板坂直樹さんの話を聞きました。母校の中学校が廃校になると聞き、なんとか施設をそのまま活かせないかと考え、チョウザメを飼育してキャビアを生産することにしたのだそうです。

背中のうろこが蝶に似ているのでチョウザメと呼ばれるサメは、生命力が強い長寿の生き物であることでも知られます。下の写真、四角い枠のなかにチョウザメのうろこがあるのですが、見えますか?

こんな魚類が大群で、中学校の体育館に設置された水槽の中で回遊するシーンを想像してみてください。なんだかわくわくしてきませんか。

(チョウザメの種類によって、粒の大きさや味が異なってきます)

そのように故郷の建物を保存し、雇用を生み出すというSDGsもクリアして生産されたキャビアは、東京でもいただくことができます。

銀座17℃。

一歩足を踏み入れるとそこは1890年代前後のヨーロッパ。

本物のアンティーク家具、インテリア、食器の数々。当時のオルゴールまで備えてあります。

肝心のキャビアはといえば、これまでの「塩辛い」という偏見を覆す、フレッシュでふっくら、まろやかな味わい。ぱさっとした印象があったのですがそれも偏見で、むしろねっとりとしている。

そば粉のクレープに、ピクルスやサワークリームをお好みで加え、キャビアを載せてくるくると巻いて食べる。なんと気がつくとひと瓶、簡単に食べ終えていた。笑

まあ、考えてみれば輸入ものは長期保存するために大量に塩や添加物を入れるので、ぱさぱさになっていきますよね。このキャビアはその必要がなく低塩なので、新鮮で、匂いにも味にもまったくクセがなく、おいしい! なによりも、安全・安心です。

キャビアをアクセントにしながら、洗練されたフレンチが楽しめます。カトラリーもクリストフルの芸術的なナイフやフォークで、重厚感があります。

シャンパンとよく合います。サーブしてくださるシニアソムリエの浅原高志さんの渋いたたずまいも、この重厚なお店の雰囲気にマッチしておりました。

……高級ワインが勢ぞろい(笑)。

CEOの板坂さんは、お酒が飲めない体質だそうですが、ワインは徹底的に学び、香りと色だけでどこのワインなのか当てることができるそうです。

左は日本経済新聞の太田亜矢子さん、中野右がCEOの板坂直樹さんです。この日もスペインから帰国したばかりで、世界中を飛び回っているそうです。

アペリティーボ(ここで待ち合わせて1,2杯飲んでからレストランへ)としても使ってほしい、とのことですが、これほどゴージャスな店をアペリティーボの止まり木にしてしまったら、その後にはいったいどこへ行けばよいというのか。笑 そのままメインのお店として滞在しても、もちろん大満足の夜が待っていることでしょう。

下記、店名・社名をクリックするとHPにとびます。

尾州の毛織物の老舗、中外国島が満を持して展開するChugai Kunishima 1850 、新コレクションのお披露目会が、中外国島コンセプト・テイラーにて開かれました。

新しい製品の特性やコレクションボックスについてのマニアックな解説をする宮本雄三課長。彼が生地や糸をチェックするときの真剣さは度はずれています。

従来の生地サンプルの不便な点を解消し、「色鉛筆」のように箱を開けたらときめく生地見本。ふつうの生地が小型になっていると考えてください。広げると、前身ごろにあてて似合うかどうかチェックしやすい。

「スーツをめぐる誤解と真実」をテーマに、40分ほど話をさせていただきました。

個性的なゲストの方々がお運びくださいました。立ち見が出るほどの大盛況で盛り上がりました! ありがとうございました。上の写真の方は、VAN世代の方で、なんと「番」ハッピをお召しに。巾着も手作り、とにかく素敵で楽しいコーディネートでした。

宮本課長、ラジオパーソナリティのRieさん、そしてこれからご一緒に究極の理想を実現する日本製スーツを作っていくアルデックスのみなさん。

Chugai Kunishima 1850 ようやく幸先のよいスタートを切ることができました。さらに世界へ向かって、第二章へ。

GQの仕事で対談。相手はYoshi くん。16歳。(次男より若い) 3年前に、あのヴァージル・アブローに見いだされ、現在ではモデル、歌、映画出演、ファッションインフルエンサー、絵画、デザイン、マルチに才能を発揮して注目を浴びている。

「メンズウエアの現在」というお題をいただいていたのだが、Yoshiくんの好きなことや生い立ち、今後の展望などを聴いて終始する⇒結果、現在のZジェネレーションが考えるこれからのメンズウエア、ということになりそう。詳しくはGQ本誌をお楽しみに。

彼は世界一のスターになる!と公言してはばからない。自分のことを信じ切っており、自分の明日を考えることが大好きで、そのために突進していく。周囲のおとながそれに奉仕している様子を見ると、「キングダム」の信と重なって見えたりもする。「おれは世界一の〇〇になる男だ!」と信じ切っているという点において。

ご覧のように彼は一瞬たりとも同じ表情を見せない。ソロのシュートの仕上がりを見たあと「おれ、かっこいい!」と言って全くいやみにならない。面白い。対して全然ポーズも変わらない私のつまらなさがよーくわかった。(写真だけ見たら息子に説教するおかあさんの図?!)

もっと自意識を取り払って変化を楽しんでいいし、自分の中のエネルギーを恐れる必要もない。境界を気にせず全部、自分の思うように発揮してみたらよいのだ。などということをYoshi くんを見ていて思う。世界一をめざしてGO! これからの世界を担う(日本を、とは言わない)世代のひとりひとりが、自由で、自分自身と周囲を愛せる日々を送ることができますように。

顧問をつとめる日本フォーマルウエア文化普及協会一周年記念パーティー。六本木ミッドタウン、Nirvanaにて。

桜がまだ半分ほど残っています。Nirvanaのテラスから、刻々とライトアップされていくピンク七変化を楽しませていただきました(空気は冷たく、寒い…)。

今年は元号が変わるので皇室関連のフォーマル行事が多い。引退世代によるクルージング需要が盛り上がりを見せている。女性の管理職登用により、グローバルレベルで通用するフォーマルドレスに対する需要が高まっている。などなどの理由により、かつてないほどフォーマルウエアの市場が活況を呈しています。

カジュアル化がすすむ世の中ですが、ビジネスの現場でカジュアルであっても、きちんとしたドレスコードが定められた場でフォーマルウエアを着こなせる余裕があるといいですね(場数を踏むのが理想ですが、ドレスコードの基本的知識があるだけでも違います)。

顧問として挨拶をさせていただきました。

左はウエディング業界の重鎮、オフィスマリアージュの安部トシ子先生。(私は寒いのをがまんしておる。笑)

上は着物メンズ、下は着物ガールズと。実はかくいう私も着物の知識は皆無です。ごくまれに着る時には全面的にプロにお任せ。これから折に触れ勉強していかなくてはね。

ともあれ、一周年おめでとうございます。さらなる躍進を応援します。

奇遇なんですが、JFCAと弊社は同じ創立記念日なのです。2年目に向けていっそう気を引き締めて、一日一日を慎重に過ごしてまいります。

まずはニュースから。最近の男性の俳優に求められるのが、美しく整えられた筋肉であるというお話。言われてみれば、意味なく脱いで上半身裸になりますよね、最近の俳優は……。筋肉も「顔」になっていると思う。元記事こちら。

さて、12日付の日本経済新聞、広告欄です。ウェッジウッドの広告ページでコメント協力しました。住宅事情を考えると、お雛様や五月人形を置くことが厳しいこともある。そんなときには、ウエッジウッドの節句プレートで祝うというのもありではないでしょうか、というご提案です。

季節を感じる工夫っていいですよね。子供の頃はおひなさまを一体、一体、出したりしまったりということをしていましたが、いまは時間も収納場所もままならない。こんな上質なプレートをさりげなく飾ることで節句を感じられれば、それもまたよいのではと思います。7段おひなさまはホテルなどで飾られているものを見に行くとか。実際、いまのホテルは伝統的な季節感を伝えていくという役割も果たしていますね。

北日本新聞の高校生向け新聞”Future” vol.7 にて、お悩み相談室の回答者デビューしました。

それにしてもこの回答者のラインナップ。自分ではごく平均的な常識人だと思っていましたが、どうやら世間では私は「変人」のカテゴリーにくくられていたのだなということを知る。

そして活字になってから気が付いたのですが、「本気で~ならば」と始めている回答が多いね。

悩んでいる渦中の人は、どうにもならないから悩んでいるのだろうけれど、どうもこうした「ともだち」がらみの悩み事相談を読んでいたら、「本気で自分の日々を生きてるのか?」という疑問がごく自然にうかびあがってきたんですよね。人の目、気にしすぎ。「みんな」(って誰)に嫌われないことばかり気にして10代の貴重な時間を浪費していたら、いつまでたっても本気を出せない、うろうろするばかりのつまらない大人になってしまいますよ。(えらそうな言い方でスミマセン……m(__)m)

人目を気にしなさすぎる私は、だから「変人」枠なのか……。

東京藝術大学大学院の博士審査会(公開)で副査を務めさせていただきました。審査対象は清水千晶さんによる「衣服と環境の同化」をテーマにした論文と、「アナザートーキョーシナリー(もうひとつの東京の風景)」という作品です。

作品は、地方から東京に出てきた女性が7段階を経て環境と同化して自己を発見していく過程を、7体の服で表現したもの。アパレル業界で服作りの仕事をした経験もある清水さんならではの力作でした。

博士展では、ほかのジャンルの作品も展示されており、一般の人も鑑賞できます。絵画、ガラス造型、陶芸、ロボットなど、レベルの高い作品が多く、予期せぬ眼福でした。20日までです。芸大周辺は時が止まったようにゆったりしていて、心がほっと落ち着きます。かつてこんなふうに、ただただ純粋に、学問を追求できた時代もあったな……。とてもよい時代だったころの駒場の雰囲気やケンブリッジの街並みなどを思い出してちょっと切なくなったりね。

芸大近くの国立西洋美術館ではルーベンス展! 壮大な肉厚濃厚作品の迫力に圧倒されました。(身体に矢やら釘やら刺さって)痛そうな絵が多かったですが。

日本経済新聞 土曜夕刊連載「モードは語る」。本日掲載です。

ファッションテックの分野ではニューリテールもさくさくと進んでいます。

ニューリテールとは、リアル店舗とECを融合させたこれからの新しい小売り業の形です。アリババのジャック・マーが提唱したビジョン。

ニューリテール・プラットフォームとして国内最大級の規模に成長したアプリ、Facyを運営するスタイラー株式会社の代表、小関翼さんに取材した記事を書きました。

アジア市場にも詳しい小関さん。アパレルが厳しいと言っている場合ではない。アジアに視野を広げれば膨大な可能性が広がっている。渋谷にあるスタイラー株式会社の近くにて。ドトールコーヒー本店の前です。

Facy のサービスの流れ。

各地でプレゼンする小関さん。Facy 提供。ご協力ありがとうございました。

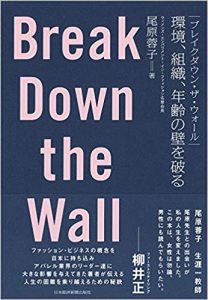

尊敬する尾原蓉子先生の新刊『Break Down the Wall 環境、組織、年齢の壁を破る』(日本経済新聞社)。

尾原先生を一言でご紹介するには、あまりにも業績が多すぎる偉大な方です。ファッションビジネスの概念を日本にもちこみ、ハーバード・ビジネススクール・ウーマンオブザイヤーを受賞、元IFIビジネススクール学長、数々の社外取締役を務め、経産省のファッション政策懇親会の座長を務め、「一般法人ウィメンズ・エンパワメント・イン・ファッション」では代表理事・会長を務め……。これでもまだ5分の1もご紹介できていない。日本とアメリカのビジネス界において多大な業績を残し、とりわけアパレル業界のリーダーに信頼される、超一流の先生です。本書の帯は柳井正さんがお書きになっています。

そんな著者がどのように国籍の壁、ジェンダーの壁、環境の壁、組織の壁、年齢の壁を乗り越え、周囲を巻き込みながらキャリアを積んできたのか。具体的に経験が記され、経験から抽象的な法則が導き出されながら、その時々の日米のファッションビジネスの状況もうかがい知ることができます。異文化とのギャップが、具体的にどのような場面に出てくるのかということも、実体験を通して語られてなるほどと思わされます。

また、カルロス・ゴーン、ヒラリー・クリントン、ルチアーノ・ベネトンなど著名人との交流が紹介されるコラムも楽しい。

産業教育の提言もこうしてあらためて確かなビジョンとして提言されたものを読むと、その重要性が説得力をもって伝わってきます。専門学校的なノウハウで終わるのではなく、大学院レベルの教育をおこなうことで、世界で闘える人材が育てられるということ。

個人的にもっとも共感したことは、本書で指摘される「平等」と「フェア」は違うということ。もっと日本に浸透してほしい考え方です。経験も仕事内容もレベルも格段に違うのに「一律同じ」という「平等」な扱いにどれほど理不尽な思いをしてきたか。「規則」という一律の「平等」のもとに、どれほど不当な扱いを耐え忍んできたか。そのあたりリーダーあるいは雇用側が「フェア」な扱いができるかどうかは、全体を見渡せる教養とか人間としてのバランス感覚にもかかわってくるのですよね。日本では国のトップにすらそれを求めることがムリな時代になってしまったのでなんだか虚無感が漂うばかりですが。

失礼しました。私はそんな風に現在の日本社会の理不尽を再確認したり自分のビジョンの欠如を反省したりと、多くのことを考えるきっかけを与えていただきました。

仕事をしていくうえで、それぞれのステージにおいて壁にぶつかっている方(男女問わず)に、キャリアと照らし合わせながらさまざまなことを考えるヒントを与えてくれる、誠実な激励にあふれる本です。

半・分解展名古屋トークショウは、当初の予定よりもさらに増席して満員御礼

80名ほどの名古屋のお客様、年代もバリエーション豊かだったと思いますが、みなさまとてもよい方ばかりで楽しそうな表情でご参加くださいました。ご来場いただきありがとうございました! 新世代のブランド価値の作りかた伝えかた、今後のお仕事や人生のヒントになれば嬉しいです。

そのまま会場にしばらく残り、お客様のご様子を観察していましたが、試着したり、写真をとったり、においをかいだり、ひっくり返してさわってみたり、キャプションに読み耽ったりと、とても熱心に勉強していらっしゃいました。

1910年代の服と現在の服の違い、とりわけ動きやすさの違い(100年前の服がはるかにラク)を、長谷川くんがギャラリートークとして解説。動きやすさの理由として、小さな三角形の布が袖の付け根にあしらわれていること、そもそも袖が始まる位置が違うこと、などを挙げながら、丁寧に説明していました。背中の幅も100年前の方が狭いのね。「背広」ではなく「背狭」。それもこれも彼が自分で分解したパーツがあるからこそ、説得力がある。

名古屋展も、盛況のうちに終了、ほんとうにおめでとう! 入場料をあえて高く設定し、マニアック度を深め、わかりやすさよりもむしろ自分の価値観を色濃く出す、それでも来たいというお客様層だけにターゲットを絞った結果、勝ちました。(#半分解展で検索するとお客様の感動ぶりを読むことができます。)もともと変態度の高いこういう展示は、広く浅くを狙わないのがかえってよかった。ブランディングに成功したということです。

こんなことを深く研究しているユニークな若い人は世界になかなかいないと思うので、これはぜひとも英語バージョンも含めた書籍化を望みたいです。服飾史学においても貴重だし、服作りに携わっている多くの関係者にも「実用書」として役に立つ(今回、彼が作ったパタンがどんどん売れています)ばかりか、こんなヘンなことをする日本の若者がいる(←もちろんほめことば)!と世界に発信することじたいに価値があると思う。長谷川彰良氏の情熱と行動力を信じ、彼とともに感動を分かち合ってくださるスポンサー大募集!

☆☆☆☆☆

そして実は……書こうかどうかとてもとても迷ったのですが、とくに隠す必要もない事実ですし、彼が内心どのような思いで名古屋展で休みなくお客様にサービスしていたのか、お伝えしておいた方がよいと思いましたので記します。

実は名古屋展開催の数日前、長谷川くんのお父様がお亡くなりになっているのです。数か月間、危ない状況ではあり、覚悟はできていたと彼は言いますが、その悲しみはいかばかりだったでしょうか。さらに、名古屋展開催を延期するわけにはいかないので、葬儀にも出られません。最終的に背中を押したのはお父様の言葉だったそうです。「オレが死んでもお前はお前の仕事をやりぬけ。葬式なんかに来るんじゃねえぞ」と。私も人の親なので、お父様のそのようなお気持ちもまた痛いほどわかります。息子としての彼の内心の葛藤はいかほどだったでしょうか……。

彼のお兄様の貴之さんも、葬儀などはすべて自分が引き受けるからお前は心配せずに名古屋展を完遂せよとバックアップし、義理のお父様(彰良くんの奥様のお父様)も名古屋展での受付を全日行うという形で支援してくださっていました。ファミリーが、悲しみや大変さを耐えて分かち合って、名古屋展を無事に成功に導いていたのです。

昨日は父の日でした。周囲にあたたかくサポートされながら、自分の使命に邁進し、成長し続ける息子の姿に、天国のお父様も喜んでいらしたはずだと思います。

<追記>

長谷川くんが彼自身のことばでお父さまへの思いを綴っています。こちらです。長谷川兄弟はまっすぐで、人との接し方においてもとても育ちの良さを感じさせるのですが、やはりそのように育てられたご両親がすばらしい方なのですね。

半・分解展もいよいよ来週に迫り、主催の長谷川彰良氏とトークショーの打合せをしました。

じっくり話を聞くとあらためて衝撃だったな。これは世代的な違いなのか(彼は29歳)、あるいはカルチュアの違いなのか、はたまた完全に時代がそちらにシフトしているということなのか。彼が言うには、

「某百貨店のメンズ館には視察のためにときどき行きますが、あそこは退屈です。つまらなすぎてまったく何の感動もない」

彼のさらなる説明によれば、売られているモノそのものがつまらないのではない。あの環境そのもの、いわばモノを売るためのコミュニケーションじたいが古くさいのだと。

ではなにが面白いと思うのかと聞けば、クラウドファンディングで資金を募り、制作現場から販売まですべて見せている某集団とか、noteはじめSNSで積極的に発信しながら販売につなげている女性であるとか、つまり既存のメディアをまったく無視して、「個人メディア」として発信しながらモノづくりをしたりそれを販売したりしている「人」に魅了されるのだと。その服やモノがもっとも素敵に見えるようなコミュニケーション環境を独自にデザインしている、そういう魅力的な活動をしている「人」からであれば、10万円であれ20万円であれ、惜しまず買い物をするのだと。

翻って、長谷川彰良は考えるのだ。では、自分が作る服がもっとも魅力的に見える「環境」は何なのか?

それが、ほかならなぬ「半・分解展」であるという。

半・分解展で自分が伝える目標や美意識や技術に感動してくれた人は、おそらく自分と同じ価値観の持ち主であり、結果、自分の服も買ってくれるだろうと彼は言う。

100年前の技術に涙した自分の思いを、100年後にも伝えていく。これが半・分解展の目標ではあるが、彼はその先のビジョンとして自分のブランドの展開も見ている。(前回の展示ではここまで考えていなかった。)

では人に涙を流させるほどの要素は何かと考えるとそれは、強い感動しかない。強い感動を与えるために、今回は、前回以上に、マニアックで先鋭的なアプローチをとるという。キャプションにしても、前回はできるだけ「客観的」にしようと努めたが、今回は「自分の目にこの服がどう映っているのか?」ということを前面に押し出す。モノとしての古着の説明ではなく、「この服と僕の物語」を書く。

前回は、お客様の感想を先に聞こうとした。でも、自分の思いをはじめに伝えずに相手の意見を聞こうとすることは「ずるい」ことだし、相手も本音を言ってくれないことに気づいた。だから今回は、まず自分から本音で話し、本音で書く。そのほうが、相手の引き出しも開くのだということがわかった、と彼は言う。

自分と同じ気持ちで感動できる人を集めたい。同じ価値観を共有する人たちとつながり、新しい時代を創るためのゆるやかなコミュニティの基盤としたい。半・分解展はそのためのプラットフォームでもある。

彼の成長ぶりにも感動するが、どんなに攻めの姿勢で突き進もうと、「中野先生が教えてくださった言葉、Be Prepared(備えよ常に)をいつも忘れないようにしています」という律儀で誠実な態度は一貫して保ち続けている。彼のこの態度は周囲のあらゆる人に向けられており、だから周囲が協力を惜しまないのだな。今回は長谷川彰良の奥様のご両親も含め、ファミリーほぼ総出の応援になる。

テーラードスーツにうるさい服マニアのみなさん。イギリスやイタリアの有名テーラーの追っかけもいいけど、果敢にチャレンジを続ける日本の次世代の応援もよろしくね。彼らの発想や行動から学ぶこともたくさんあるんだよ。

Be Prepared は、ただじっと待って備えておくという意味ではない。常に動き続けることによってチャンスを引き寄せよという意味である、ということを彼の行動を見てつくづく思う。

今度のトークショーでは、そうした現代のブランド価値の伝え方を中心テーマとして話します。人生のすべてを賭けてこの展覧会に挑む、長谷川彰良の考えをぜひ彼の言葉で聞いてみてください。そして私は、自分が取材してきた事例と、現在関わる諸事業のなかから見てとれるさまざまな事例からピックアップしたブランド価値の「コミュニケーション」について話そうと思います。あとの3分の1は、会場の皆様からインターネット経由で寄せられた、あるいはその場で寄せられた、質問に答える形でディスカッションをします。いったいどんな質問がとんでくるのか。ライブ感を共有できるトークショーになると思います。

お目にかかれますことを楽しみにしています。

展示スケジュール

東京-渋谷 5.23 ~ 28 ギャラリー大和田

開場 10:00~21:00 初日のみ 15:00 Open 最終日のみ 17:00 Close

愛知-名古屋 6.12 ~ 17 ギャラリー矢田

開場 10:00~19:00 最終日のみ 17:00 Close

トークショー 長谷川彰良×中野香織

<東京会場>

日時 5/26(土)14:00~15:30 (受付け開始 13:30)

会場 東京都渋谷区桜丘町23-21 10F 文化ファッションインキュベーション

聴講料 2,000円

お申し込みは、こちらからお願い申し上げます。

<名古屋会場>

日時 6/17(日)13:00~14:30 (受付け開始 12:30)

会場 愛知県名古屋市東区大幸南1丁目1−1−10 カルポート東 4F ギャラリー矢田 第一展示室

聴講料 2,000円

お申し込みは、こちらからお願い申し上げます。

The Exhibition of Demi-Deconstruction, produced by Akira Hasegawa, is approaching.

Akira Hasegawa, an independent modelist still in his 20’s, dared to decompose the precious vintage clothes from the era of French Revolution to World War II.

Yes, a folly. But how academic and original folly it is. He learned a lot of techniques from the decomposed clothes and will share all the excitement he has got from the process of unprecedented deconstruction.

The theme of the exhibition is “bodily sensation”, you can know the internal structure and pattern design of clothes 100 to 200 years ago by touching the exhibits directly.

In addition, Mr. Hasegawa created the “trial fitting samples” which pulled out the pattern from the disassembled parts. Such special samples are also exhibited and you can actually wear them all.

Please do not miss this extraordinary occasion and share the excitement with us.

Here is the information about the Exhibition of Demi-Deconstruction by Akira Hasegawa himself.

Please apply for our talk session (Akira Hasegawa × Kaori Nakano) from here;

米山隆一氏に関する週刊誌報道、それに便乗した「エリート」バッシングの記事などを目にするにつけ、残念でなりません。

東大医学部を出て医者になり、さらに弁護士資格も取得し、政治家に転身して新潟県知事にまでなった方とあれば、その頭脳は日本の宝。報道されていること以上のことはわかりませんが、本人の釈明が正直なものであるとするならば、女性に対する接し方があまりにも無知で無防備、ナイーブだったことに起因した不祥事だったようにも見えます。

今回のような、バランスを欠いたエリートの失脚事件を残念に思うゆえ、また、同様の社会的な損失を二度と出さないためにも、かねてから書いたり話したりしてきたことを今一度、提言したいと思います。

男性は、人生のどこかで、「ソーシャル・グレーセズ」(Social Graces)を学んでおくことが絶対に必要です。紳士として世界のどの場面でも敬意を払って扱ってもらえるような、社会的な品格のことです。それを感じさせるための社交術といってもいいかもしれません。

女性が身につけておくべきSocial Gracesに関しては、フィニッシュング・スクールやマナー・スクールなど民間に教育機関が多々あり、また女性は好奇心も行動力もあるので自ら学びとっている人も多い。しかし男性、とりわけ高学歴エリート男性となると、そんな暇もないどころか、そもそも学ぶ必要性すら感じていない方も多い。女性、というかそもそも「人」に対する接し方ひとつ知らないまま仕事に明け暮れてしまう結果、今回のような落とし穴にはまってしまうケースが生まれたらとしたら、それまでの膨大な努力も一瞬で泡になってしまう。本人にとって悲劇であるばかりではありません。長期間にわたり彼に対して費やされてきた莫大な教育資本が無駄になってしまうのですよ。社会的な損失は計り知れません。

高校時代までは学ぶ機会も動機もなく、社会人になってからは学ぶ時間がとれないということであれば、大学の教養課程のカリキュラムに押し込んでしまうという方法もあります。まずは東京大学から教養課程で「紳士のためのソーシャル・グレーセズ(Social Graces)」を必修としてみたらいかがでしょうか。世界の舞台で恥をかかないスーツの基本着装法に始まり、プロトコル、フォーマルのルールはもちろんのこと、レストランや各種社交のシーンでの振る舞い方、女性に対する接し方にいたるまで。表層のハウツーや決まりを教えるのではなく、なぜそうするのか? その起源はどこにあるのか? その行動をとることによって(あるいはとらないことによって)どのような結果の違いが生まれるのか? 国や地方による違いがあるのかないのか、それはなぜなのか? というところまで踏み込めば、十分、アカデミックな講義になるでしょう。

海外のエリートは、といっても国によりさまざまですが、たとえばイギリスのエリートに関していえば、パブリックスクール⇒オクスブリッジという教育環境(校内だけでなく、そのソサエティの社交場面を含みます)や、家庭環境のなかで、ごく自然に社交のルールやスーツの着こなし、女性のエスコート方法などを学んでいます。日本のエリートにそのような環境が欠けているとするならば、早いうちに学んでおく環境を大人が作ってあげるのも手です。

東京大学に対する世間の偏見を思うと嫌味に聞こえたら申し訳ないのですが、決して自慢でもなんでもなく淡々とした事実として、私は学部から大学院博士課程までトータル12年間、東大で学ばせていただいたうえ、英語の非常勤講師として6年ほど教育に携わる機会もいただきました。だから、東大にはとても感謝しているのです。お世話になった母校の名前が、こういった不祥事のときにここぞとばかり軽蔑や揶揄の対象にされることに、日本の「東大嫌悪」を痛感して、いたたまれない思いがします。一学年3000人も入学するので、実にバラエティに富んだいろんな人がいます。ただ、女性が圧倒的に少ない環境であったために(今はずいぶん改善されていると聞きますが)、女性との普通な接し方がわからないまま女性をいくつかの種類にステレオタイプ化して見てしまう男性も少なくなかったように思います。

エリートによるセクハラや、それに対するエリートによる時代錯誤的な反応、あるいはエリートによる「女性との交際における過誤」を見るにつけ、このような状況を今後、現出させないためにも、ぜひとも、社会的品位も身につけた紳士エリートを東京大学から輩出してほしいのです。もちろん、東大ばかりではありません。家庭でそうした教育を十全におこなうことが難しいとなれば(実際、私自身がひとりで息子たちを教育することには苦労していますし、限界も感じています)、各大学あるいは各専門学校においても、社会的品格のための教育の機会をなんらかの形で設けるべきです。問題が表出した事件はおそらく氷山の一角。10年後、20年後の未来を見据え、Social Graces教育は必須です(ひょっとしたら教員世代の教育から始めたほうがよいのかもしれませんが)。

“There’s a certain pattern that exists with geniuses – an eccentricity, a lack of social graces and an inability to really communicate with mere mortals.” (By John Noble)

ソーシャルグレーセズを欠いていてもコミュ力がなくても、場合によっては人を魅了することもあるんですよね。天然でおそろしくチャーミングな天才であるとか、あるいは人類の「進歩」(があるとすれば)に多大な貢献をするような度はずれた研究成果を出す大秀才であるとか。こういう人材をざくざく輩出していただくなら、上の提言、もちろん撤回です。

大安吉日の18日、リッツカールトンホテル東京において、一般社団法人日本フォーマルウエア文化普及協会 (Japan Formalwear Culture Association) の設立記者会見および記念パーティーが開かれました。

この協会は、タキシード専門店「ロッソネロ」の横山宗生さんが理事長となって組織されました。日本独自のフォーマルウエア文化を普及させるとともに世界に発信し、同時に日本の伝統文化や伝統産業の継承および発展に寄与し、地域経済の活性化に貢献するというミッションを担います。(伝統的な繊維産業は、続々と閉業の危機に見舞われています。)

ファッションショーも行われました。衣装もさることながら、音楽もパフォーマンスもセンスよく、新しい時代のリズムを感じさせます。写真で伝えきれないのがもどかしいですが。

日本ならではの着物フォーマル。

私は横山さんからのご依頼を受けて、協会の顧問としてお手伝いさせていただくことになりました。私自身がこれまで新聞はじめ各メディアで発信し続けてきた疑問点の数々。それを時代に合った形で解消し、これからの日本のフォーマルとして具体化しつつ発信できることに貢献できれば嬉しく思います。「批評」を机上で書くだけなら簡単。問題点を実際に変えていくとなると、現場の力をお借りすることがぜひとも必要です。150年前に迎合や忖度で決まってしまった慣行、戦後にアパレル会社が定めた便宜的な「ルール」を見直す時が来ています。熱意にあふれるメンバーとともに、グローバル時代に合ったフォーマルウエアの意識改革を進めていければ幸いです。同時に、伝統織物の産地に需要が生まれるような仕組みを作ることができればいいですね。貴重なレガシーがどんどん失われていくのを傍観していくのではなく、お役に立てるのであれば、微力でも何らかの貢献ができるよう考えていきたく思います。みなさまからのご助言、ご提言もぜひお寄せくださいませ。

モデルのみなさまと。私が着ているドレスは「ロッソネロ」の横山さんデザインです。「ロッソネロ」では、4月からドレスの制作も始めています。女性洋装モデルが着ているのも、豪華な西陣織や米沢織、桐生織の着物地をドレスに使ったもので、至近距離で見るとうっとりする美しさです。

横山さんのご人徳もあって、夜からの一般パーティーは大盛況でした。このバタフライポーズは「蝶ネクタイ」の象徴、ということで。

さっそくlivedoor newsにとりあげていただきました。こちらです。

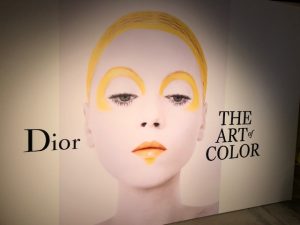

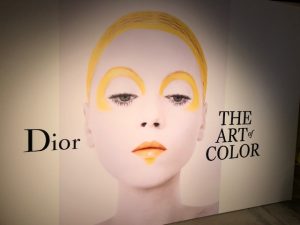

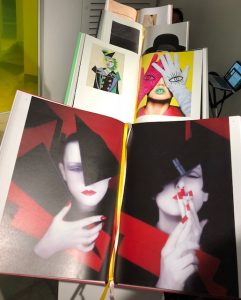

“Dior, The Art of Color “展が表参道のSo-Cal Link Gallery で開催されています。11日のプレオープンにお招きいただきました。

ディオール・ビューティーの歴史は、1949年に始まる。この年、ディオール本店で「ルージュ ディオール」が限定品として紹介されたとのこと。

1967年からセルジュ・ルタンスが、1980年からはティエンが、アーティスティックイメージディレクターに就任。

現在はピーター・フィリップスがディレクター。ディオールメゾンの真髄である「カラー」のすばらしさを表現。上のアイシャドウパレットは、今回の展示において数量限定で発売されます。

アートブック、The Art of Color は2016年に刊行されています。今回の展示では、このアートブックで紹介されている、ディオールの歴史を築いてきたアーティストたちの作品と言葉が堪能できます。

こんな「カラーレス」メイクも、ディオールの手にかかるとゴージャスですね。

ビューティーの可能性があらゆる角度から追求されており、脳内に多彩な美のイメージを蓄積するには格好の展示です。本も買えます。巨大ですが、コーヒーテーブルブックとしてひときわ存在感あります。

Dior Art of Color

4月12日(木)~21日(土) 11:00~19:00 土曜のみ21:00まで。

会場 表参道SO-CALL LINK Gallery

#diortheartofcolor

“Pink isn’t just a color, it’s an attitude!” (By Miley Cyrus)

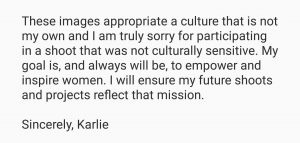

To those who are sensitive about the issue of “Cultural Appropriation”

This video is about the “Cultural Appropriation” , produced by a student who studies design at Kyushu University, Japan. Prof. Shaun O’dwyer at Kyushu Univ. (my former colleague) sent this to me via Facebook. The student drew all the graphics by herself. The controversial theme is discussed from both negative and positive sides, and eventually encourage you to feel more free to share our Japanese culture. I quite agree with her.

Ms. Karlie Kloss, you did not have to apologize for wearing kimono in Vogue! At least we Japanese did not take it as offensive to our culture.

(We all felt confused why Karlie had to be so severely criticized.)

By the way, I was moved by the style of presentation. I think I can call this a kind of millennial style of academic presentation. If you Americans cannot read written Japanese, you can watch and share the video. Even if it might be a little immature, I love it.

Forbes Japan主催 CEO Conference 2017. パレスホテルにて。

日本全国から大企業、中小企業、ベンチャー、それぞれのCEOが集い、4つのパートに分かれてトークセッションが行われました。その後、交流会。

最後の締めは、Forbes Japanの「ボーダー井上」さんによるパフォーマンス。全身、横縞柄(日本語でいうボーダーですね。正しい英語ではストライプですが)の服で登場した井上さんが、上の縞柄シャツを脱ぎすてて、「ボーダーレス」になる。ボーダーを超えていこうという会のメッセージを視覚的にユーモラスに表現。

オープンイノベーションを起こすためのさまざまな試みや考え方のシャワーを浴びて、刺激が多い一夜でした。ボーダーを超えよう、というメッセージもいやというほど言われている気がするが、実際に行動を起こすと叩かれたりハシゴをはずされたり「大人ないじわる」をされてみたり。ほんと、先が見えず不安に襲われることのほうが多いです。不安を打ち消すためには、安全圏に後戻りせず、さらに行動を続けて飛び越えていく努力に向かうしかないというのも実感。

私はCEOではありませんが、なかなかフォトジェニックな舞台なので、チャンス(というのか)とばかりおバカに遊んでみました。しつれいしました。

24日(火)に参加したジャパン・グランド・デザイン研究会、ゼロ回を含むと第三回目。アークヒルズクラブにて。

震災以降問われている日本の社会のグランドデザイン。日本社会のあり方を見直し、どのような社会を実現すべきかを構想するグランドデザインを考え、国内外に発信していこうという研究会です。

立ち上がりのメンバーは次の通り。朝倉陽保氏((株)産業革新機構専務取締役/COO)、池口正浩氏((株)シーイーエスコーポレーション代表取締役社長)、加治慶光氏(官邸国際広報室国際広報戦略推進官)、柴田優氏((株)クロスポイント・アドバイザーズ共同パートナー)、寺田豊計氏(伊藤忠テクノロジーベンチャーズ(株)取締役)、服部崇氏(経済産業研究所コンサルティングフェロー)、村上典吏子氏(映画プロデューサー)、中野。

業種はまったくばらばらなれど、枠組みを超えて思想や価値基準などをシェアして、日本の未来の創造に積極的に関わっていきたいという有志の集まりです。どこからの援助がでるわけでもない、まったくの手弁当での研究会。来てくださる講師も、趣旨を理解して、手弁当(講師報酬は出ない上に、自分の飲食代は自分で払うという…^_^;)で来てくださいます。

この日は、インダストリアルデザイナーのケン・オクヤマこと奥山清行さんをゲストスピーカーにお招きして、100年後のデザインを考える、をテーマに実に刺激的な話をたっぷりうかがいました。詳しくは後日、開設する予定のフェイスブックページと専用HPにて発信したいと思います。写真は、被災地のグランドデザインの構想を熱く理知的に語る奥山さん。

ここではこの日、とくに個人的に印象に残った話。その1。日本人は一人一人は知性が高いのに、集団となるととんでもなくアホな選択をしてしまう。

その2。地方のシャッター街のさびれた光景。これまで私はあれを地方の衰退、格差社会の象徴とばかり思っていた。でも実は違う、と。シャッターを下ろしている店の店主は郊外の地主だったりして、商店街の店を閉めたからといって何の不自由もない。あそこにテコ入れしようとするともっとも抵抗するのがそういう地主たちであるという。実はあのシャッターは「地方の隠れた豊かさ」の象徴である(!)。地方にもよるとは思うのだけれど、この指摘はかなり衝撃だった。

その3。ケン奥山さんがフェラーリのデザイナーになったとき、もっとも反発したのが日本人だったという話。イタリア人は案外すんなりと受け入れてくれた。でも日本人は、フェラーリに「イタリア」を夢見る。なんで日本人がデザインするんだ、と怒るのだという。だからこそ、日本人に認められたとき、奥山さんは心の底からうれしかったという。このあたり、先だっての伊勢丹メンズ×Men’s EXのパーティーでお会いした、ヘンリー・プールの花形カッター、鈴木一郎さんの苦労を連想した。彼は日本での受注会に顔を出さない。日本人が、イギリス人に接客してもらいたがるからである。日本人はかくも「イタリア」や「イギリス」にファンタジーを必要としているのかと再認識。ま、私にもそのケはあるが(^_^;)。

これらについてフェイスブックで「友達」が寄せてくれたたくさんのコメントがなかなか興味深く、さまざまな視点から考えさせれた。もしよかったらそちらもあわせてご覧ください。

下の写真は、奥山さんが構想する「平成希望の五重塔」。500メートル間隔で海岸線にこれが建つ。発電装置を備え、いざというときには海岸線にいてもかけあがれば助かる。防波堤をはりめぐらすよりも、はるかに明るい景観を保つことができていいのでは。奥山さんは、「フェラーリの奥山、と呼ばれるよりもむしろ、平成希望の五重塔の奥山、と記憶されたい」と語る。

ほかにも、人間の行動の本質までついた、「!」でクレバーなデザインが多数。後日、紹介しますのでもうちょっと待ってね!

宮内淑子さん主催の第130回「次世代産業ナビゲーターズフォーラム」に参加。メインの講演は、小宮山宏さんによる「日本『再創造』-『プラチナ社会』の実現に向けてー」。

小宮山さんは東京大学総長として大学の改革をばりばり推進した方で、現在は三菱総合研究所の理事長。日本の再生に向けて、具体的なデータを豊富に示しながら、くっきりきっぱり、日本が向かうべき方向のビジョンを示してくださった。情報量が圧倒的に多いうえ、内容もかなりハイレベルだったので、私の乏しい理解力が及んでいない部分もあったかと思うが、以下、概要のなかでも、なるほどと思った部分をランダムにメモしておきます。

・日本は2050年までにエネルギー自給率70%をめざすべき。そのために省エネ&創エネが必要だが、まずは省エネ。エネルギー効率を高めることで、かなりの省エネができる。個人が日々の暮らしのなかでできるレベルでいえば、「窓ガラスを二重にする」「冷蔵庫を買い替える」(日本の冷蔵庫のエネルギー使用量はこの20年で5分の1になっている。ただちに買い替えを!)「照明をLEDに変える」「太陽電池を設置する」「ハイブリッド自動車にする」「ヒートポンプ式給湯器(エコキュートやエコファーム)を導入する」(給湯をこれでおこなえば、ガスの無駄がなくなる)。これだけでずいぶん省エネに役立つとのこと。最初は投資が必要だが、時間軸のなかでみるとかなりおトクで、投資はすぐに回収できる。実際、小宮山邸は、このような省エネに向けた改革をして、81%のエネルギー削減に成功している。12年で投資が回収できる計算になるという。小宮山さんの名言―「省エネは回収できる投資である」。

・上記のことは建築基準法を変えて「一重ガラスを禁止」にするとか、冷蔵庫などの機器買い替え促進のための消費制度を作るなりして、とにかく積極的に推進していくべき。じゃないと、このままではカタストロフが起きる。総体として2050年にはエネルギー効率が三倍に高まってることが妥当というか理想。

・林業を復活させ、バイオマスエネルギーを活用せよ。

・人工物は飽和する。20世紀は「普及型の需要」(車、家、テレビ、新幹線)があり、高度成長も可能であったが、それはいったん普及してしまうと、飽和する。21世紀には、「創造型の需要」を作り出さねばならない。創造型需要、すなわち内需を生み、雇用を創出するような需要である。個人レベルで考えても同じことが言える。すでにモノはすべて所有している。衣食住が足りてしまっている。で、「私はいったい何がほしいんだろう?」という問題が生まれるのが21世紀。ここに産業が生まれるヒントがある。

・幸せな加齢のための五条件。「栄養」「運動」「社会との交流」「柔軟性と好奇心」「ポジティブな考え方」。この5つがそろうと、人間は幸福に歳を重ねていくことができる。

・20世紀には「坂の上の雲」をめざすモデルが有効だった。国が主導し、産業を導入し、GDPを上げることを目指してがんばることができた。だが。21世紀に入ってみると、「雲に入ったら霧だった」!先が見えない。今、目指すべきはプラチナ社会(=エコロジカルで、高齢者が参加し、人が成長し続けていくことができるような社会)である。市民主導で暮らしをよくしようとすれば、新産業が興る。結果、国も強くなっていく。

・市民や地方自治体が、ビジョンを共有したそのうえで、各自の改革を、多少強引でも進めていくべき。国の顔色をうかがうな。

ほかにも有意義なお話をたっぷりうかがったのだが、メモしきれない。より詳しく正確なお話は、小宮山宏さん最新刊『日本「再創造」』を! エネルギー問題、高齢化社会問題、幸福論、地方自治の問題、産業の問題、知識の構造化問題などなど、それぞれの関心に応じて響くところが必ずあると思われる。解決すべき問題が山積する日本だが、ビジョンを共有し、そこに向かって各自がそれぞれの立場で解決策を模索することが義務であり、権利でもある、ということをパワフルに説いていただいた。感謝。

ちょっとした脱線話も面白かったのだが、なかでも、グラフを書くときに横軸と縦軸の単位を変えてみると、グラフの形がまったく変わるという話。車体重量を横軸にとり、燃料消費量を縦軸にとると、きれいな比例直線ができる。「原点を通る直線は美しい」という小宮山さんの決めゼリフ、ほかでも応用可能だなあと納得(笑)。

14日火曜日に参加した、宮内淑子さんオーガナイズによる第124回次世代産業ナビゲーターズフォーラム。講師は(株)日本総合研究所 副理事長の高橋進さんで、テーマは「2011年内外経済の展望」。

内容がぎっしり、みっちり詰まったお話&質疑応答で、聴いたことを全部きれいに整理してからアップしようと思っていたら、いつまでたっても終わらない(苦笑)ので、以下、個人的に強く印象に残ったことのみ、メモ。高橋さんのお話はもっと専門的で複雑高度であった。経済ど音痴の私にわかったのはこの程度という、かなーり偏りのあるメモである。

・<世界経済の展望> 金融危機の後遺症がまだ尾を引き、低迷を脱するには時間がかかりそう。先進国がおこなっている長期にわたる金融緩和が、ムリな投機マネーとなり、それが後進国に不健全なバブルをもたらしている。いわば通貨戦争とも呼ぶべきものが起きている。

世界的な不均衡是正のカギを握るのは、アメリカと中国。とりわけ、これまで高い生産能力を輸出に向けてきた中国は、内需主導型へと方向転換してほしいところなのだが、中国にそれができるかどうか。

・<日本経済の展望> 輸出の低迷。景気刺激策(エコカー補助金、エコポイント、地デジ切り替え)の反動減のあらわれ(今の需要は「先食い」でしかなく、刺激策終了後は大幅に落ち込む)。内需回復力が脆弱なまま。ということで、当面は足踏み状態が続く見通し。7月以降は、個人消費の減少を主な原因として、実質GDPが大きめのマイナス成長となる。2011年度全体で見ても、実質GDP成長率はプラス0.2%(かぎりなくゼロ)。

・<日本経済の構造問題:失われた20年をひきずる日本経済> 分配構造がゆがんだまま、産業構造もゆがんだまま、成長産業が不在、日本型ビジネスモデルが疲弊。少子高齢化を勘案すれば、医療・介護・健康・保育・教育分野の成長余地は大きいはずだが、強い参入規制があって、成長を阻害している。現在の日本は、貯蓄によってなんとか黒字を保っているが、家計貯蓄率が低下し、民間貯蓄も減少していけば、10年以内に経常黒字が消滅する可能性が高い(=このままのペースでいけば、あと数年で貯蓄を食いつぶして日本経済は破綻する?!)

・<日本経済の政策課題> 政府が6月に策定した「新成長戦略」。戦略5分野として以下のものがある。1.インフラ関連・システム輸出(原子力、水、鉄道など) 2.環境・エネルギー課題解決産業(スマートグリッド、次世代自動車など) 3.医療・介護・健康・子育てサービス 4.文化産業立国(ファッション、コンテンツ、食、観光など) 5.先端分野(ロボット、宇宙など)。

この政策に異論はないが、そもそも民主党政権の運営能力、調整能力に疑問が残る。政策の縦割り構造を打破できなければ、新分野の創出は理想だおれになる。

財政健全化のためには、徹底した歳出の効率化と、最低でも名目3%、実質2%の成長を維持して自然増収を確保する必要がある。その条件が満たされても消費税を10%引き上げる必要がある。

格差の固定化による人材の劣化ばかりか、現場でも人材の質の劣化が深刻になっている。若年層を中心に社会全体が、内向き・下向き・後ろ向き志向になっていることも問題。女性の活用が進まないことも、人材の高度活用を妨げる一因。

・<日本経済再生への道:ローカルパワーによる地域経済の活性化> 日本経済再生のためには地域経済の再活性化が不可欠。東京都も地盤沈下している。中央政府の支援を当てにせず、横並びの発想から脱却して、ダイレクトに世界を相手にするようなやり方もあっていい。山形でおこなわれているグリーンツーリズムなど、よい例。

……と膨大なデータをもとに、さくさくすっきりと、日本経済の分析と今後の課題を聴かせていただいたのであった。異論の余地のない事実だけを厳然とつきつけられると、ああ、2011年も暗そうだな、で気持ちが沈んでしまうのだが、よくよくこの事実を見つめるうちに、それで「流してしまう」わけにはいかんな、という思いがひしひしとこみあげてきた。「そのうち誰かがなんとかしてくれるだろう」とこのまま流されていては、ホントに数年で日本は非常事態に陥る。人も社会も、「変わろう」「変らなくては」「変えなくては」と口では言い続けているが、実際に変わろうとすると、足をひっぱる周囲の圧力に負けたりして、現実は変わらないまま。とりわけ日本は、ぎりぎりの非常事態にすとんと落ちて、切羽詰まった事態にならないと、本気で変われないのではないかとすら思う(第二次世界大戦後のように)。

委員の北川高嗣先生(筑波大学大学院教授)から、少し希望の光が見える道の示唆あり。現在、インターネットによって、世界中の40億の人が作る世界が、すでに存在している。成長を阻む要因になっているゾンビを取り除くことが現在の産業構造(とりわけ農・商工業分野において)の課題でもあるが、インターネットを使って、ゾンビをすり抜け、ダイレクトにマーケットにつながる方法がいくらでもある! マーケットにダイレクトにチャンネルを合わせることで、中間のややこしい構造や足をひっぱるゾンビの阻害をすり抜けて、いきなり高利益を上げられる時代なのである。その意味では、現在は人類史始まって以来の黄金期でもある。これを理解している人達でダイレクトなチャンネルを作っていくことは可能ではないか、と。

狭い周囲に遠慮してゆで蛙となるか、外に目を見開いて黄金期のヒーローとなるか。選択と決心と行動力が、問われている。

視察を終えたあと、代表取締役グループ代表、南部靖之さんのご講演。

表向きのテーマは「これからの働き方はどうなるのか」ということであったのだが、話題はじつに多岐にわたった。アーバンファームをつくるまでにいたった具体的な経緯、ご自身が受けた教育の話やご両親のこと、アメリカの教育観との比較に基づいた今後の教育の話、現在の日本の労働問題やそれを解決するために実行していること、仕事を続ける上での哲学、などなどが、お笑いをまじえ(関西の方であるなあ)、大きな身ぶり手ぶりで、パワーポイントなんぞ一切なしの話術だけで、ドラマティックに楽しげに語られる。笑えるばかりでなく、内容もぎっしり充実している。何をどこから書いていいのかわからないくらいの圧倒的な情報量だったのだが、とりわけ印象的だったことがらを、以下、ランダムにメモ。

★座右の銘は、「迷ったら、やる」。ビル内で稲作をするというプロジェクトも、最初はだれもが「できっこない」と反対した。でも、やろうと思って、「なぜ、できないのか?」を調査した。その分野のエラい先生が、1000ページにわたり、「できない理由」をぎっしり書いた論文を書いてくれた。ところが、あるとき、「農業従事者」の方に「これだけ資金を投資して環境を整えても、ビル内で米が実らないのはなんでかね?」と立ち話で聞いてみたら、3つ、理由を教えてくれた。

1.雨が降らん (水分の問題じゃない。雨があたった瞬間、空気が稲に入ることが大事なのだ。だから、空気を送り込め)

2.風が吹かん (嵐や台風も必要だ。一方からじゃなく、あっちからもこっちからも。強風を双方向から交互に毎日、一週間送りこめ)

3.あんた、関西人で、ケチやろ (ぎっしり苗を埋め込むな。30センチ間隔をとるべきところ、あと15センチほど広げ、せめて40センチほどに、間隔を広げたらいい)

この3つの助言が、突破口になって、実現したという。立派な学者先生の1000ページの論文より、実際の農業従事者の3つの助言。

★丸の内と大手町には、ベランダのあるビルはない。窓も開けられない。でも、ベランダがほしかったし、窓も開けたかった。だから、地道に、ひとつひとつ、交渉を重ねていった。

ベランダに関しては、「ベランダと思わずに、でこぼこの壁やと思うてくれ」ということで、表向きは「でこぼこの壁」ということになっているベランダをつくることに成功。窓に関しても、交渉を重ねに重ね、結果、窓も開いてベランダもある、という思い通りの環境を実現。

当初ムリだと言われた理想が実現したばかりか、ビルを視察した大臣が「補助金を出そう」とまで言ってくれ、東京都からも補助金が出ることになった。

★子供のころ、大きなお花畑の中に入りたい、という夢があった。その夢を実現すべく、現在、ポピーの花畑をつくってその上にガラスを張り、そのガラスの上で音楽会を開くというプロジェクトを計画中。お花畑の中の音楽会、というわけである。多くの人の「子供のころの夢」だからこそ、実現したら多大なPR効果も発揮する。