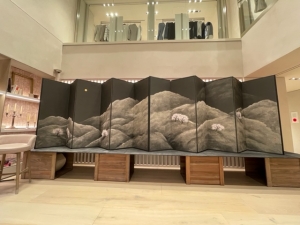

MIKIMOTOがパリ・オートクチュールコレクション期間にハイジュエリーのコレクション”The Bow”を発表しました。

中央はトルマリン。前後どちらでもつけられるというのもいいですね。後ろにつけたときの、この絶妙なVライン。

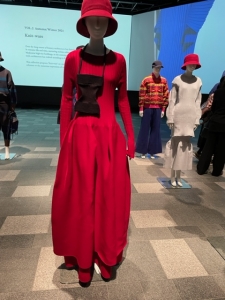

伝統のリボンモチーフです。とはいえこの現代性と芸術性とドラマ性はなにごとでしょうか。トップ写真のボディジュエリーのドラマティックな洗練ときたら。

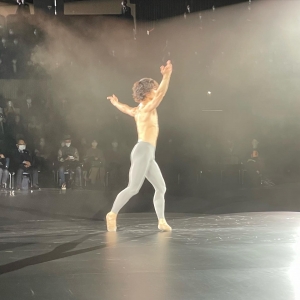

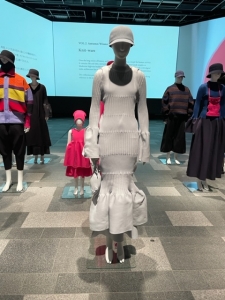

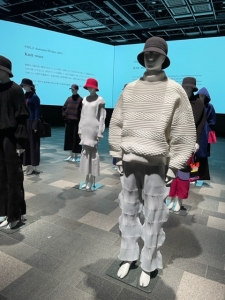

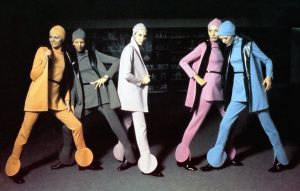

ドラマティックといえば、このジュエリーを引き立てているドレス。オートクチュールデザイナー、Yuima Nakazatoの高度な技術が駆使された一着です。Mikimoto とYuimaのコラボレーション!

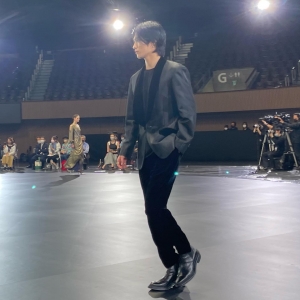

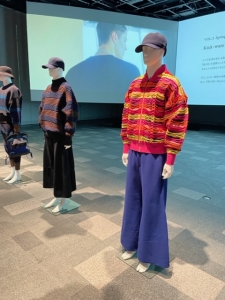

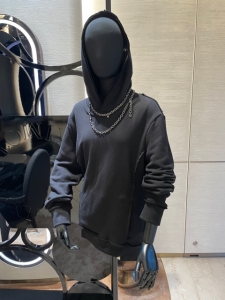

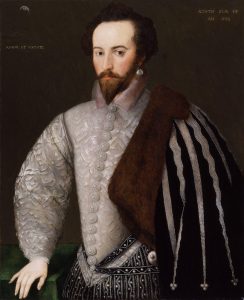

こんなふうに分けてブローチとしてもつけられるというのも。モデルが男性というのもいまどきです。2019年前後に、MIKIMOTOとギャルソンのコラボから仕掛けられたメンズパール。ジェンダーフリーの勢いにうまく乗り、いまではすっかり定着しましたね。

写真はすべてMIKMOTO広報部からのご提供です。

<よろしかったら、ご参考に>

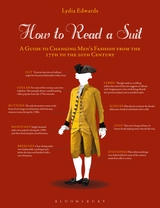

*MIKIMOTO 2020カタログに寄稿したジェンダーニュートラルのパールの歴史に関する記事はこちら。同記事の英語版もあります。

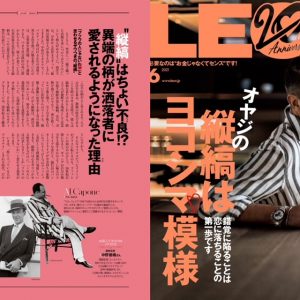

*Men’sEXに寄稿したメンズジュエリーに関する記事はこちら。(2019年1月)

*Switchに寄稿した男性と真珠に関する記事はこちら。(2020年4月)

*婦人画報に寄稿した、歴史的瞬間を彩ったパールに関する記事はこちら。(2021年6月)

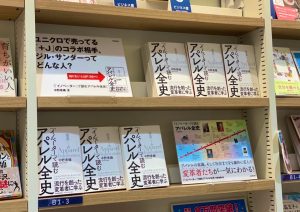

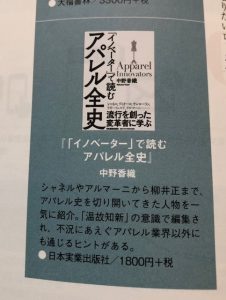

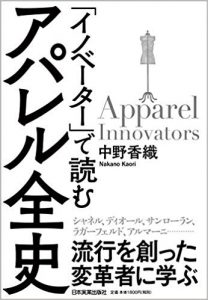

*『「イノベーター」で読むアパレル全史』(日本実業出版社)には創業者である御木本幸吉の生涯に関する項目を書いています。御木本幸吉は私が最も敬愛する実業家のひとりであり、御木本幸吉とMIKIMOTOブランドに関する講演もおこなっています。

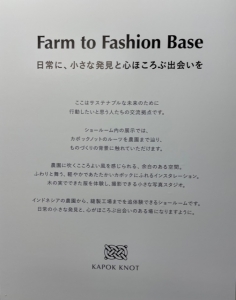

異文化リテラシーがますます重要になっていくこと

ファッションが農業と結びつかざるを得なくなっていくこと

政治(労使関係、国際政治問題、人権)との関わりを考えることがファッションにとって必須になっていくこと、など。

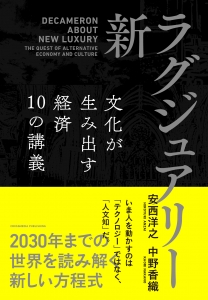

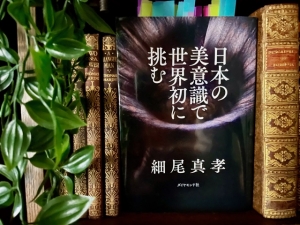

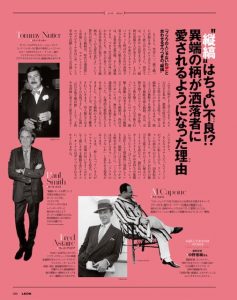

LVMHプライズの審査員として初回から関わり、世界の状況を肌感覚で知る第一人者としての栗野宏文さんに世界の話を、ヨーロッパ、とりわけイタリアの実情をリアルに知る安西さんの話を、中野が聞いてまとめています。ユナイテッドアローズの商品の話には一言もふれていません。国内でのビジネスもここでは一切議論にあげていません。世界に照準を据えて、スタートアップを考える方はぜひご一読ください。