内田樹先生の「サル化する世界」(文藝春秋)。行き詰っている諸問題について、理由を明快に示し、処方箋を示す。良き時代の人文学の叡智の結晶のようで、こういう方々が一等星のように活躍していた時代を懐かしく思いながら、深く共鳴しました。以下、個人的な備忘録的なメモの一部です。滋養になることばがぎっしり。みなさんはぜひ本書をまるごと体験してくださいね。

内田樹先生の「サル化する世界」(文藝春秋)。行き詰っている諸問題について、理由を明快に示し、処方箋を示す。良き時代の人文学の叡智の結晶のようで、こういう方々が一等星のように活躍していた時代を懐かしく思いながら、深く共鳴しました。以下、個人的な備忘録的なメモの一部です。滋養になることばがぎっしり。みなさんはぜひ本書をまるごと体験してくださいね。

・今の社会の生きづらさの本質とは「身のほどを知れ、分際をわきまえろ」という圧力が日本社会のすみずみにまでいきわたっていること。この「身のほどを知れ」という圧力は、表面的には「自分らしく生きる」という教化的なメッセージの美辞麗句をまとって登場してくる。

・今の日本社会は「成熟する」ことを「複雑化する」ことだということを認めていない。成熟するとは変化することである、三日前とは別人になることである。もし、国民が成熟を止め、変化を止め、どれほど時間が経過しても「刮目して相待つ」必要がなくなったら、その国ではもういかなるイノベーションも、どのようなブレークスルーも怒らない。

・倫理とは他者とともに生きるための理法。どういうルールに従えばよいのか。「この世の人間たちがみな自分のような人間であると自己利益が増大するかどうか」を自らに問えばよい。倫理というのは、今ここにいない未来の自分を、あるいは過去の自分を、「そうであったかもしれない自分」を、「自分の変容態」として受け入れること。そのようなすべての自分たちに向かって、「あなたがたは存在する。存在する権利がある。存在し続けることを私は願う」という祝福を贈ること。

・人間とはおのれの起源を知らないが、おのれの起源を知らないということを知っているもののこと。「仁」とは「過去と未来にリアリティを感じることのできるひろびろとした時間意識」。

・孔子は「述べて作らず」と宣言した。かつて賢者が語ったことばを私は祖述しているに過ぎない、と。実際には孔子はかなりの部分までは彼のオリジナルな知見を語っていたのだと思う。でも、自分のオリジナルな知見をあえて先人の祖述であると「偽った」。それは、孔子にとって、語られている理説の当否よりも、「私は遅れてやってきた」という言明のほうが重要であったから。祖述者という設定によって、孔子はおのれの起源を創造しようとしたのである。「遅れ」という概念を説こうとした。

・国政が誤ったときこそ全国民がその失敗に責任を感じ、挙国的な協力体制を形成しなくてはならない。そうしないと国の衰微は止まらない。できるだけ多くの人がこの失政に責任を感じて、自分が後退戦の主体であると感じるためには、それに先立って、できるだけ多くの人が国策の形成に関与しているという実感をもつ必要がある。民主主義とは本来そのための制度。

・「品位ある社会」とは「その制度が人びとに屈辱を与えない社会である」。ある制度が人にとって屈辱的であるかそうでないかを決定するのは「コンテンツ」ではなく「マナー」。

・「公人」というのは、反対者を含めて組織の全体を代表するもののこと。野党に対して相対的に高い得票や支持率を得ているというだけのことで、与党のトップがあたかも全国民の負託を受けたかのようなことを言う。そのことに対してどこからも原理的な批判がなされない。本来、内閣総理大臣は一億二千万の国民を代表する「公人」でなければならない。

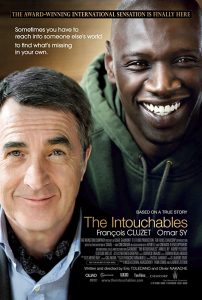

・気まずい共存。

・自分たちの国には恥ずべき過去もある。口にできない蛮行も行った。でも、そういったことも含めて、今のこの国があるという、自国についての奥行きのある、厚みのある物語を共有できれば、揺るがない、土台のしっかりした国ができる。抑圧されたものは必ず症状として回帰してくる。

・アメリカという国は、国内にそのつどの政権に抗う「反米勢力」を抱えている。この人たちがカウンターカルチャーの担い手であり、僕たちがアメリカ政府に怒っている以上に激しくアメリカ政府に怒っている。それゆえに僕たちはアメリカの知性と倫理性に最終的には信頼感を抱くことができた。反権力・反体制の分厚い文化を持っていること。これがアメリカの最大の強み。タフな物語の必要性。

・論理は跳躍する。目の前に散乱している断片的な事実をすべて整合的に説明できる仮説は「これしかない」という推理に基づいて、前代未聞のアイディアを提示する。凡庸な知性においては、常識や思い込みが論理の飛躍を妨害する。例外的知者の例外である所以はその跳躍力。論理的に施行することによって、思考の速度を上げている。そして、ある速度に達したところで、飛行機が離陸するように、地面を離れて跳躍する。加速して、踏切線で常識の限界を飛び越えて、日常的論理ではたどりつけないところへに達する。

・論理的にものを考えるというのは、たとえ良識や生活実感と乖離するものであっても、最後まで追い続けて、この前提からはこう結論せざるをえない、という命題に身体を張ること。だから、人間が論理的に思考するために必要なのは、勇気。

・知性は、定量的なものではなく、疾走感とかグルーヴ感とか跳躍力とか、力動的なもの。知性的であることは、飛ぶこと。

・論理が要求する結論を、corollary という。

・日本の今の英語教育の目標は「ユニクロのシンガポール支店長を育てる教育」。金、競争、格付け。今の日本の英語教育において、目標言語は英語だけれど、目標文化は日本。今よりももっと日本的になり、日本的価値観にがんじがらめになるために英語を勉強しなさい、と。

・努力した先に得られるものが決まっていたら、子供たちは最少の学習努力でそれを獲得しようとする。大学生も消費者マインド。いかに少ない学習努力でそれを達成するかに知恵を使う。教育に市場原理を持ち込んではならない。

〇意外なエピソードで面白かったのが、神戸女子大学に就職して最初に授業のときに、ツイードのジャケット、ダンガリーのシャツ、黒いニットタイにメガネという装いで教壇に立ったという話。インディ・ジョーンズが冒険の旅から戻ってきて大学で考古学の授業をしているときのスタイル。大学の先生になると、ああいう恰好ができるという思い込みと憧れがあった、と。

“The most practical kind of politics is the politics of decency.”(By Theodore Roosevelt)

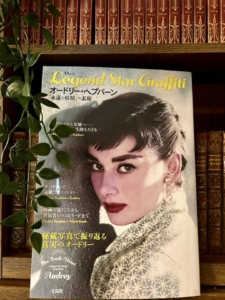

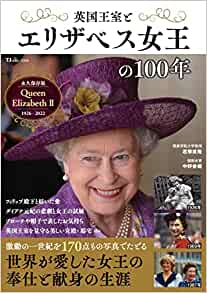

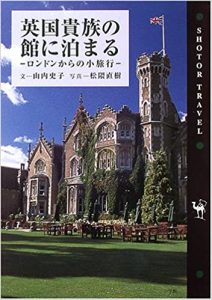

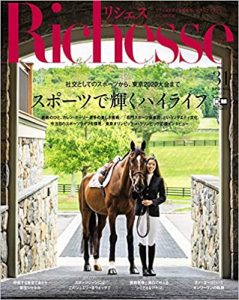

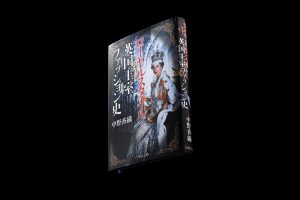

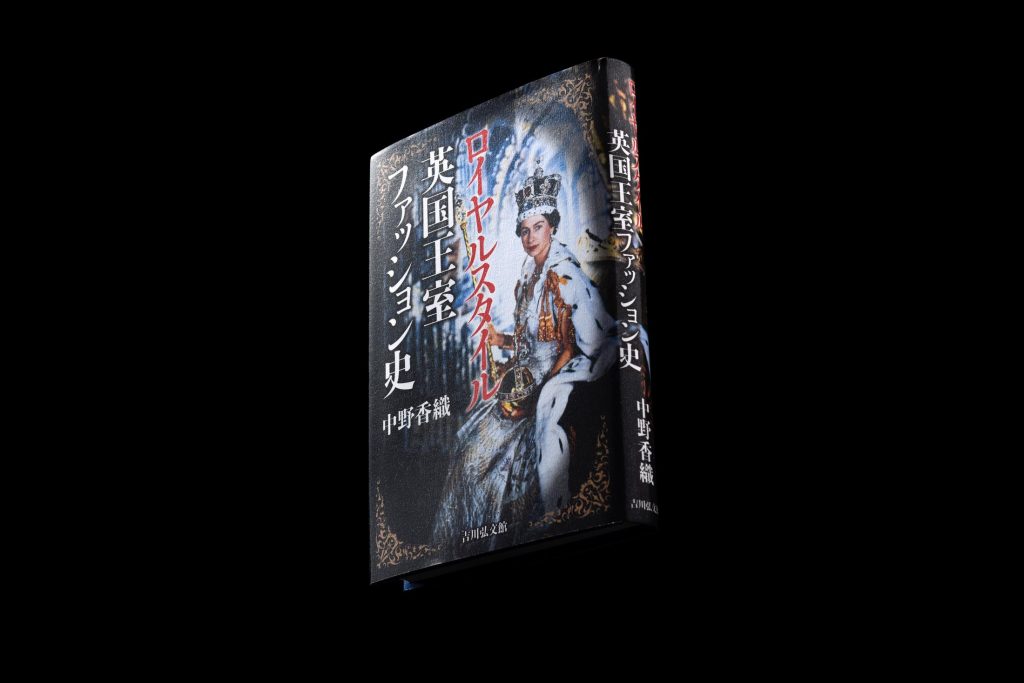

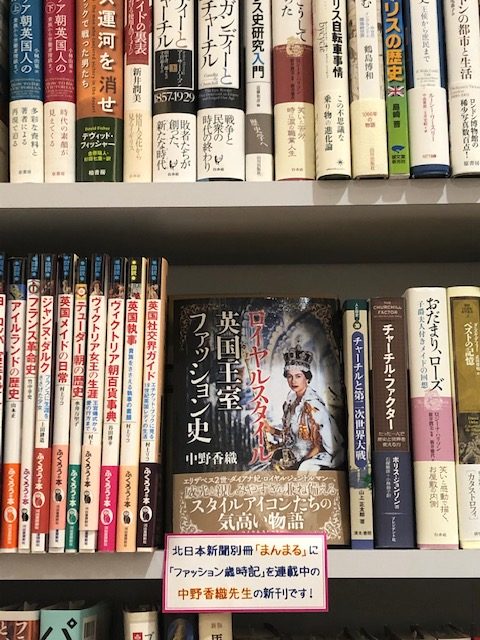

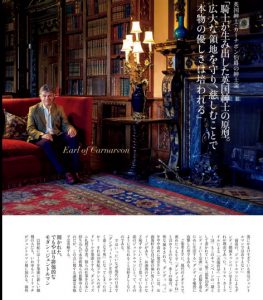

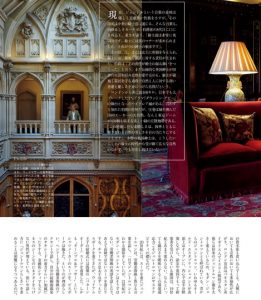

品行方正で倫理的な王室メンバーばかりではない。むしろ人間くさくどうしようもなく愚かなところを見せてくれるからこそ、注目を浴び続け、愛されてきたような一面が英国王室にはあります。かつては英語を話せない国王もいたし、ハニートラップとしか思えない状況で国王をやめてしまった王もいた。この程度のスキャンダルは、むしろ「圏内」のように見えます。生涯を国家に捧げると誓ったとてつもなく安定した気質のエリザベス2世の威光と、問題児アンドリュー王子や反乱児ハリー王子夫妻の影。この対極あってこそ歴史家やジャーナリストは筆をふるい、人々の関心をひきつけ、「家族とはなにか」「王室の存在意義は」という議論が盛り上がったりする(関心のない人はとことん無関心だし)。英王室は多民族からなる複合国家の象徴でもあり、複雑化・多様化する社会や家族像の反映にもなってきました。ファミリーの反逆児はどの家庭も抱える問題。それに対して家長がどのように対応するのか、反逆児はその後どうなっていくのか、すべてがリアルな人間的関心の的です。だからこそ、英王室は各時代のクリスマスツリーのてっぺんの飾りのような存在であり続けることができるのです。あとからふりかえって、このファミリーの問題をきっかけに時代を語ることができる。そんな存在、貴重です。

次の国王となる予定のチャールズ皇太子は、故ダイアナ妃をめぐるスキャンダルでいろいろ非難も浴びましたが、いまは地球環境問題において世界でリーダーシップをとる存在です。当初、悪女呼ばわりされたカミラ夫人も、誠実に公務をこなして今では好感度も高く、女王までもが「未来にはカミラにクイーン・コンソート」の称号をと言っている。ひとりひとりの人間の成長はこうやってもたらされ、人の評価というのはこのように変わるのか……ということを考える人類共通のネタ(失礼)をも提供してくれています。