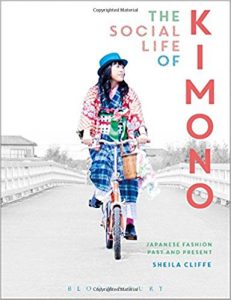

経済学者の伊藤元重さんと、きもののやまと会長の矢嶋孝敏さんによる『きもの文化と日本』(日経プレミアシリーズ)

経済学者の伊藤元重さんと、きもののやまと会長の矢嶋孝敏さんによる『きもの文化と日本』(日経プレミアシリーズ)

きものの歴史と現状における具体的で生々しい実態、業界の内部でどのようなことが起きているのか、そして「やまと」がどのようにきもののファッション化を仕掛けてきたのかということが、対談形式でわかりやすく書かれている。きものをファッション化することに貢献した矢嶋さんのビジネス観、きものの歴史観も興味深く、きものの歴史と現状と未来を学びたいという方だけではなく、ビジネスヒントを探したい方にも推薦したい本。

以下は、個人的になるほどと思った点、ランダムなメモです。

・きものに袴は大正時代の女学生の格好。誰が仕掛けたのか?

・花火大会とゆかたがセットになったのは最近。世間の記号に乗っかっていく。

・回転寿司が登場したことで寿司のマーケットが広がった。本格的なものしか存在しちゃいけないなんて、そんなおかしな話はない。補完関係にある。

・羽織はそもそも女性が着てはいけないものだった。発祥が陣羽織ゆえに男の服装。しかし、江戸時代に深川の芸者だけが羽織を許される。彼女たちはそれを誇り「羽織芸者」を名乗る。

・ゆかたはもともと「湯帷子」。平安時代に貴族たちが、これを着たままお風呂に入っていた。(当時は蒸し風呂)湯上りに汗取りのために着ることも。江戸時代には庶民でも風呂屋に通う。当時は混浴だから、衣を着て入った。だから「浴衣」。大衆ファッションだった、という意味で、平成に入ってゆかたから「きもののファッション化」が始まったのは偶然ではない。

・ゆかたをきものの入門編と位置付ける。

・いまの若者はアメリカやパリに憧れることもないかわり、日本の文化に対する後ろめたさもない。日本文化を不自然に卑下することがないぶん、ニュートラルにきものと向き合える。

・若い人はきものが古いなんて思っていない。わかりにくいと感じているだけ。一方、お年寄りはきものをわかっているけど、もういいと考えている。

・「わかりにくさ」「着にくさ」「買いにくさ」が着物の問題点。

・わかりにくいと高く売れる。「普段着としてちょっと着てみたいな」というニーズに、今の業界は応えられていない。

・五千円札の樋口一葉の襟は個性を主張するファッション。なのに現代人は、なぜかきものに関してだけは「これは正解」「これは不正解」という感覚をもっている。カジュアルなきものが消えて、フォーマルなきものしか存在しないことの弊害。フォーム=形式だから守っているだけでいい。

・「結婚式で着ていいきもの」「結婚式で着てはいけないきもの」が存在するという刷り込み。一葉の時代には、そういう感覚がなかった。

・みんなが「正解は自分の外にある」と感じていれば、その正解を知っている人が優位に立つ。ルールをつかさどる司祭みたいになって。ルールを複雑にすればするほど、消費者より優位に立てる。その不安につけこんできたのが戦後のきもの業界だった。売る側からしたら高額なフォーマルのきものを売るほうがいい。フォーマルの場合、個人の美意識は関係なくなる。「こういうものなんです」といわれたら、よくわからないまま買うしかない。いくらでも高いものが売れる。

・戦前にはカジュアルも存在した。フォーマルしか存在しなくなった分水嶺は1976年。(石油ショックは1973年。選別が始まった) イージー化が始まる。1976年にはダウンベストを街中で着るように。

・そんな状況のなか、敷居を高くしていったのは「ホームランの夢」。ミッチ―ブームと団塊世代の成人式。この二つの成功体験が離れない。9回裏の逆転満塁ホームランみたいな現象だったにもかかわらず。

・宝石業界では「4℃」。1970年代は37500円の免税点があって、そこを超えないと税金はかからなかった。そこで、その値段以下の宝石を売る。古い宝石屋からは「あれはジュエリーであってジュエルではない」とバカにされたが、しっかりブームになる。

・洋服の場合は、戦後に生まれたビジネスだから、流通が未整備。オンワードのように新しい流通形態(委託取引、派遣社員つき)を作るしかない。

・新興勢力のほうが、新しいモデルを作ることができる。戦後、コカ・コーラが日本に上陸したとき、飲料の流通システムは確立していて、入り込む余地がなかった。そこで自販機を考え出した。そうするとまったく新しい自販機マーケットが生まれ、巨大化していく。

・1980年代のニューキモノ。供給過剰で3年で崩壊。

・「きものの格」は着物業界の策略。シチュエーションごとに1枚ずつ買わせようという作戦。

・きものそのものに「格」があるという考え方が根付くのも、1976年以降。

・アンディ・ウォーホルがデニムのパンツにタキシードジャケットを着てフォーマルな場に現れ、以後、装い方を変えたのは「ソーシャルイノベーション」。

・伝統とは、変革の中で生き残ったもののこと。最初から伝統を作る人なんて存在しない。

・市松模様は、佐野川市松という18世紀なかばの歌舞伎役者が着た衣装が由来。

・大衆文化となり、「自分が参加するもの」でなくては、生き残れない。世界遺産をめざすのではなく、生きた文化のまま、産業化することで生き残る道を探せ。

・日本人衣服の歴史は4つの時期に分けられる。宮廷文化の時代、武家文化の時代、町人文化の時代、近現代。

・帯の結び目は、19世紀初頭までは前だったり、横だったり、後ろだったりした。世界のファッション史のなかでも、後ろにポイントをもってくるのは珍しい。そもそも後ろで結ぶことに合理性がない。

・友禅は、人の名。宮崎友禅斎という画家。プロの画家が衣服のデザインをやっているというのは、外国ではありえない。きものは平面仕立てなので、いくらでも絵をつなげられる。「絵を着る」ことができる。「文様を着るための衣服。それが小袖だ」(by 丸山伸彦教授)

・訪問着は1915年に三越百貨店が発明。visiting dressを直訳したもので、昼間に着る社交着。要は、庶民に夢を見させる提案。いままでの普段着より、ワンランク上のきものを着てみませんかと。応接間も大正時代の考案。訪問着という新しい概念を提案しつつ、庶民が買える値段にした。だからこそヒット。

・ウールも木綿も麻も、洋服の世界では低い扱いを受けていない。絹より格下だと考えているのは、きものの世界だけ。1970年代まではいろいろな素材があった。いまは可能性を限定してしまっている。

・きものは4段階で変化。江戸時代に小袖が誕生した時に「着物」が生まれる。近代、洋服が入り、着るものイコール和服ではなくなったが、その後も和服のことを「きもの」と呼ぶ。1980年代に入って「キモノ」が登場、2010年代から誰も見たことのないKIMONOが現れる。

・赤福の濱田益嗣社長は、味には3つあるという。見て食べたいと思う「先味」。食べてみておいしいと思う「中味」。そして食べた後、また買ってもいいなあと思う「後味」。3つ目を大切にすることで未来が生まれる。

・高額商品には絶対にストーリーが必要だし、店員にはそれを説明する義務がある。

・一時、日本人が米を食べないと大騒ぎした。だけど、吉野家の牛丼、コンビニのおにぎり、回転寿司の3つが米を救った。自然と米を消費してしまう仕組みを作ったことが重要。きものだって、きものを着るというスタイルを売ることで、残せる。手厚く保護することできものを残そうとしても、無力。みんなが自然ときものを着たくなるような仕組みを作る。そして売れる市場を創る。そこから産地へお金を回していく。つまり、文化を産業化する。

・便利で早くて安くてという世界共通項が多いのが文明。誰が作っても同じ味になる。(カップヌードル) 一方、お茶なんかは、入れる人によって味が変わる。これは文化。

・きものを着ることは毎日違う形を作り上げること。きものを着ると、昨日までと同じ場所にいても、まったく新しい自分が発見できる。インナートリップ。時間の流れ方が変わるし、自分の所作が変わるのを実感できる。

ほかにも示唆に富む話が満載だった。2020年のゴール「きものの森」に向けて、改革の行方を見守っていきたい。

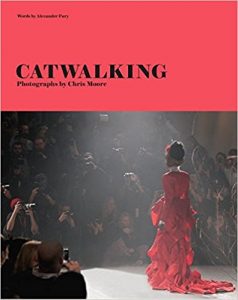

超大型本です。届いてびっくり。フォトグラファー、クリス・ムーアが60年にわたって撮り続けてきたファッションショーの写真のなかから、時代を象徴するような写真が選び抜かれています。