ディズニー服飾史 ブックリスト⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫

ディズニー服飾史は、服飾史の観点からディズニーの世界を、ひいては社会や歴史を見る新しい視点を提供するプロジェクトです。備忘録を兼ねた参照ブックリストを続けます。

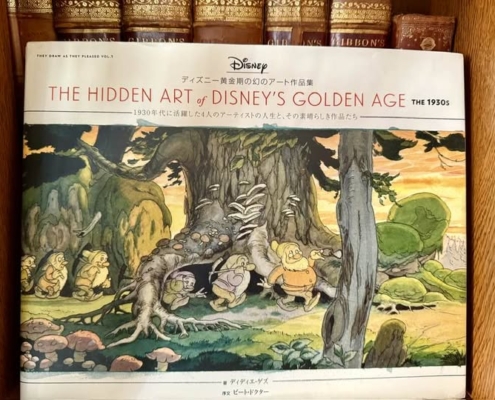

⑥ディディエ・ゲズ著、甲斐理恵子訳『The…

ディズニー服飾史 ブックリスト③④⑤

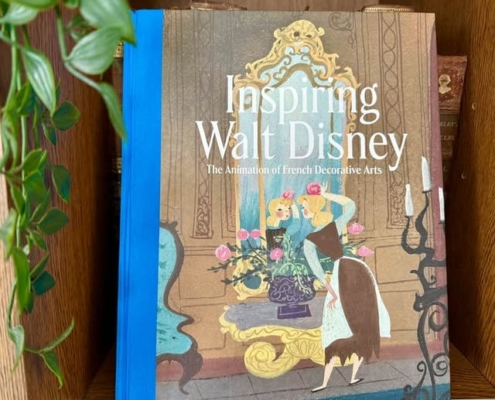

ディズニーの、とりわけクラッシック時代の世界は西洋美術史・建築史、ファッション史と深くつながっているのですよね。それを確証と共に伝えるのがこの本、

③Wolf Burchard,…

ディズニー服飾史 ブックリスト①②

ディスニーのアニメ作品を服飾史の視点で読む、というプロジェクトに向けて本格始動しました。

とても有能な編集者があまりにも美しい参考書を大量にご用意くださったので、目を通したものから備忘録がてらアップしていきます。

①Daniel…

高市首相のエナジー 「エクラ」2026年2&3月号

エクラ」2026年2&3月合併号発売中です。

「高市早苗、そのエナジ―の正体」という特集のなかで、ファッションに表れるエナジーという視点で解説しました。

「エクラ」�…

ビジネスウェア創造プロジェクト 固有のストーリーと背景

12月17日におこなわれた記者会見は、高知新聞にも掲載されました。

そのほか、高知さんさんテレビでの放映はこちら、テレビ高知での放映の模様はこちら、でご覧いただけま�…

Forza Styleにお招きいただきました

Forza Styleにお招きいただき、干場義雅編集長と対談しました。講談社の昭和クラシックな応接室似て撮影。来年の春あたりの配信になるようです。

講談社のクラシックな石造りの建物とインテリア、昭和の重厚感がありますね。「原稿受付」という窓口があったりして、往年の出版文化の名残をとどめています(新社屋はモダンです)。

干場さま、スタッフのみなさま、ありがとうございました🌹

今年はプライムニュースに生出演、Be…

ロイヤルの肖像 スペイン レティシア王妃

25ans 2026年2月号発売です。 巻頭連載「ロイヤルの肖像」Vol. 2 スペインのレティシア王妃について書きました。本誌でご覧いただけたら幸いです。

実は後ろ姿がいちばん見られている

オイルカラーでつやつやにしていただきました。長年、通っているカキモトアームズ青山店です。なんとクリスマスのこの日にはゲスト全員(希望者)にシャンパンが振る舞われていました。美容室でシャンパンを飲みながらの施術というのは「ダイナスティ」的な世界観。気分も上がりました。

後ろ姿にも手抜かりなしのコートは、豊橋のテーラー「守破離」さまと相談しながら仕立てたものです。前方から見ると、下の写真のようなイメ―ジです。(ブルネロ…

自然の時間を尊重するディルマの紅茶 ラグジュアリーの羅針盤

北日本新聞「ゼロニイ」連載「ラグジュアリーの羅針盤」。

来日したディルマのCEO、フェルナンド氏にインタビューした記事です。

ラグジュアリーといえば西洋、そんな固�…

ブルネロ クチネリ表参道で哲学と世界観を体感

ラグジュアリーマネージメントのゼミの一環でブルネロ クチネリ表参道店を訪問しました。

赤木明登氏の作品が展開中の地下アートスペースから店舗全体にいたるまでを、店長の冨永さまより丁寧にご紹介いただきながら、ブランドの哲学を体感。

空間の扱い方、配色を考え抜かれたディスプレイ、香り、接客、アート、日本に敬意を表されたインテリア、イタリアから運ばれた数百年前の楽器の一部や大理石の配置、ビキューナの手触りにいたるまで、この場所だからこそ体感できる唯一無二の世界観に、私もあらためて没入させていただきました。

学生にはクチネリ氏のご著書までご恵贈いただき、みな感激していました。体験のあとなので関心もひとしお。教育活動にも親身なご協力を賜り、心より感謝します。学生のなかには現役の映画監督(瀬名亮さん)もいます。将来、良い形でご恩返ししてくれると思います🌹

As…

大蔵山スタジオ訪問

20日におこなわれた雅耀会ツアー、山田能資さんのご案内で大倉山スタジオ見学。

2000万年前から存在していた伊達冠石のパワー、大倉山から臨む蔵王の迫力、神秘的な雲、幾何学的なアート。山から降りると自己変容を感じる貴重な体験でした。

雅耀会第一年目の締めくくりとして記憶に残る最高の一日となりました。

関係者と参加者の皆様に心より感謝します。

Gayo-kai…

ゴエミヨ受賞 里山レストラン eS

雅耀会ツアーは快晴に恵まれました。

ランチは白石蔵王から車で15分くらいの距離にある里山の古民家レストランEs。2024年ゴエミヨ受賞の実力店です。

期待をはるかに超え…

3Dプリンターによるミニ・ミー

高知信用金庫ビジネスウェア創造プロジェクトの集大成となった記者会見では、身長10センチほどの各職員のミニ・ミ―も紹介されました。

ミニ・ミーは、吉本3Dファクトリ…

高知信用金庫で新ドレスコード ビジネスウェア創造プロジェクト

2022年から高知信用金庫でビジネスウェアの開発を手掛けてきました。地域活性化の使命も担い、信頼と親身を両立させるドレスコードを3種設定し昨日記者会見。高知のテレビ3社に大きくとりあげていただきました。職員の装いにこれだけの規模の予算と年月を投じた企業のプロジェクトは前例がありません。

高知信用金庫は「地方の信用金庫」のイメージを大きく覆す企業で、日本のアニメクリエーターの中心地として大胆なプロジェクトも次々に手掛け、各地の斬新な開発の先頭に立つクリエイティブ集団です。金融機関としての端正なスーツだけではなく、そうした事業で「ともに汗をかく」ための服装を手がけることもこの仕事の課題でした。

・月~木の接遇ビジネスカジュアル

(決して軽装化ではなく、職員が自覚を持って選ぶゆえにハードルが高い)

・金はドレスアップフライデー

(正統派の王道スーツスタイル)

・主に土日の地域貢献カジュアル

約260名の職員に毎年、春夏と秋冬(お正月には新人)に研修と実演、ひとりひとりにオーダーメイドのスーツを作るという手間暇を3年以上、重ねて、全職員が自覚的に装いと仕事に向き合えるマインドを養い、ワードローブを整えてきました。

その集大成としてのドレスコードが2026年1月より実施されます。

たかが服、制服でいいじゃんという見方もあるでしょう。ただ、それをしないで細部にいたるまで徹底的に美意識を貫き、人を大切に育て、サービスに投資するのが高知信用金庫がずばぬけている理由なのです。山崎久留実・理事長の強力なリーダーシップにより多領域にわたる事業が構想され、推進され、地域の方々を巻き込んで活性化しています。

どんな津波が来ようと顧客データを守り抜くための鉄壁の守御体制が敷かれている春野本部は、多くがイタリアの大理石で作られており、内部には世界の著名アーティストの作品がシャンデリアのもとに贅沢にふんだんに展示される、初見の誰もが驚愕するゴージャスな巨大要塞です。

各店舗も圧巻で、やはり大理石はじめ高級素材が使用されたシックなインテリアに、店舗ごとに異なるテーマのアートが飾られています。そうした店舗サービスの一環として職員のスーツを位置付け、金庫が「プロジェクト」として莫大な支援をおこなっていることが圧巻なのです。軽装化がすすむ時代に、あえて逆行する事業です。だからこそ、理事長は記者会見を開き、一金融機関を超えて地域活性化事業体となるにあたり服装が重要な項目になる、という趣旨を詳細に説明されました。

ひとりひとりのオーダーメイドスーツ制作の実現してくださっているのは、尾州の老舗、国島です。毎回、伊藤核太郎社長はじめ国島社員、そして関連企業のみなさま、時には総勢20名近いスタッフが高知に滞在し、各コンセプトにあったスーツ制作のために奔走してきました。記者会見ではそうした日々も思い出されて、感無量でした。

おそらく世界でも類例のないスーツプロジェクトに関わることができていることを幸運に思い、山崎理事長はじめ高知信用金庫の職員のみなさまに心より感謝いたします。国島はじめ関わってくださっている企業のみなさまにも感謝申し上げます。

Since…

新時代のエレガンスとは? 25ans ウェブに転載されました

25ans 12月号に寄稿した新時代のエレガンス論。2025年度、45周年を記念して巻頭で展開されたリレーエッセイシリーズですが、とても光栄なことに、そのアンカーを務めさせていた�…

AKRIS 2026 Spring/Summer 知性と官能が共存するミニマリズム

AKRIS 2026 Spring/Summer Exhibition アンダーズ東京ルーフトップにて。

2026年春夏のアクリスは、アメリカ抽象絵画を代表するレオン・ポーク・スミスの作品に着想を得て、「色と線」「静と動」の関係性を探求したコレクション。

幾何学的でありながら硬質に陥らず、色面とラインが身体の動きに呼応することで、知性と官能が共存するミニマリズムを描き出しています。

構築的なカッティング、計算された余白、そして色彩の緊張感。アクリスが一貫して追求してきた静かな強さが、今季はより抽象度の高い造形として昇華されている印象です。

装飾ではなく構造で語り、トレンドではなく思想で立つ。その姿勢が、現代のワードローブにおける「知的なエレガンス」の在り方を示しています。

岡山デニムとのコラボも💙

Inspired…

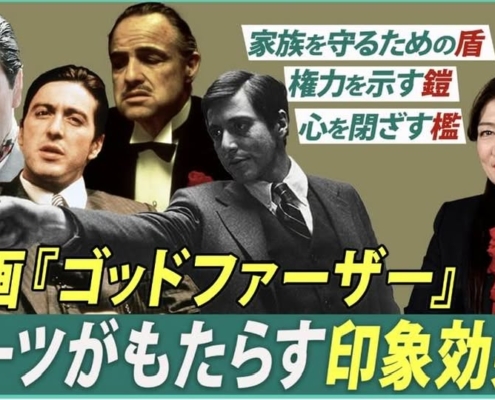

服学第5弾 「ゴッドファーザー」スーツがもたらす印象効果

Be Suits! 服学 第5弾です。

第4弾の「マフィアとスーツ」に22.5万ビューもいただき、ありがとうございました。熱いリクエストを受けて、マフィア映画の金字塔「ゴッドファ�…

jun ashida & TAE ASHIDA 2026 SS 展示会

jun ashida & TAE ASHIDA 2026 SS 展示会。

上質な素材は見ても触れても心地よく、精巧なカッティング、非対称でも絶妙なバランス感にはやはり王道のエレガンスがあります。

高市首相効果でジャケットのテーラリングの品格ある美しさにあらためて脚光が当たっておりますね。日本のエレガンスを、世界でがんがんPRしていただきたいと願っています。

なんと来年はTAE…

ディズニークリスマス2025

都心のあらゆるきらきらを圧倒的な資本力を背景に問答無用で凌駕してくるディズニー。

次から次へと襲い来る、けた違いの圧倒的な光と音。

チャイコフスキーの「花のワ�…

JWマリオットホテル東京でのSKAL CLUB

今年10月に開業したばかりのホテル、JWマリオットホテル東京で開催されたSKAL Club (観光関連産業のマネジメント層が集まる国際組織)の12月の東京会にお招きいただき、参加し�…